Black Lives MatterとAll Lives Matterの違い:その背景にあるコンセプトフレーミングの力学

6月上旬、米国の各都市で「Black Lives Matter」というスローガンを掲げたデモが起こり、世界中の多くの大都市へも波及した。一般的な日本人の感覚からすると、このスローガンに多少違和感を覚えたかもしれない。全員が平等という意味で、なぜ「All Lives Matter」ではないのか?

6月19日、テレビのインタビューでペンス副大統領は記者からの質問で「あなたはBlack Lives Matterという言葉を口にしていないようですが、なぜですか?抗議している人は国のリーダーからの発言としてBlack Lives Matterを望んでいます。Black Lives Matterと言ってもらえませんか?」と迫られた。これはある種の罠であり、副大統領が「Black Lives Matter」と口にすると、トランプ大統領の支持基盤から袋叩きに遭ってしまう。そこで、副大統領は「Black Lives Matterムーブメントは警察への資金拠出を控えるべきという極左の政治的主張に使われている。実際に会ったアフリカン・アメリカン・リーダーが望んでいるのは法と秩序である。私はAll Lives Matterだと思っている」と発言した。だが今度は、Fox 以外のメディアでは「副大統領はBlack Lives Matterの発言を拒み、All Lives Matterとしか言わない」という見出しでニュースとなってしまった。これは深刻な分断である1。

これまでのコラムでみてきたように、Black Lives Matterというスローガンを掲げたデモに対しては、主に右寄りのメディアや価値観を持つ人たちから批判が殺到している。

実は、All Lives Matterというスローガンは、白人至上主義者に乗っ取られた形でBlack Lives Matterのアンチテーゼとなってしまっている。しかし、建前上は「すべての命・人生は大事である」というメッセージなので、拒むことができない。上手く作られたスローガンなのである。

ちなみに、6月19日はJuneteenthという日で、1865年6月19日にテキサス州のガルベストンで北軍のゴードン・グレンジャー将軍が最後の奴隷解放宣言を行なった日である。リンカーン大統領による奴隷解放宣言から2年半後のことで、南北戦争が終結した解放の日である。このような象徴的な日でもペンス副大統領はBlack Lives Matterとは言わなかったのである。

政治的なスローガンには、かなり戦略性が含まれている。UCバークレーの著名な言語学者・哲学者であるジョージ・レイコフ博士は、この力学を分かりやすく説明している。例えば、主に宗教的な理由から中絶に反対するグループは、スローガンとして「anti-abortion(中絶反対)」ではなく「pro-life(生命尊重)」を使っている。後者は人命を尊重しているという主張であるため、真っ向からの否定はしにくい。しかし、強姦による妊娠や母親の健康状態を危険にさらす可能性がある妊娠にですら中絶禁止を貫く姿勢は、個人的にpro-lifeとは言い難いと思う。しかし、このような意見を「pro-life」をスローガンとしている強固な中絶反対派の人に言うと、「しかし、そのような生命を殺す価値観はpro-lifeとは言えない」と反対意見を受けてしまい、価値観の相違は埋まらないだろう。突き詰めると、中絶反対という意味での「pro-life」は、かなり早い段階での胎児を人命と断定するべきかという点や、母親の命と人生を尊重するべきではないのかといったニュアンスはあえて排除し、「pro-lifeとは全てのlifeを尊重することである」という、分かりやすいが反論の難しいポイントを主張することで効力を発揮している。

国民全員に健康保険を与えるというオバマケア(それまでは3割から4割の国民しか健康保険に加入していないどころか、加入しようと思っても過去に病気を患っていたら保険会社から却下されるという状況が問題となっていた)に対し、2008年の大統領選候補故ジョン・マケイン議員の副大統領候補であったサラ・ペイリン氏は、政府に任せると共産主義/社会主義となり、提供できる治療、病院施設や医者が不足し、政府役人による「death panels(死の陪審員)」が治療を受けられる人を選ぶことになると発言した。すると「death panels」という言葉が一人歩きして、またキャッチーで覚えやすいため、オバマ大統領が実行しようとした医療保険制度改革をことごとく邪魔する形になってしまった。普通に考えると、国民の多くが病気になり、医療負担により政府が破産してしまう状況を改善するために、国民全員を健康保険に入れ、低所得層には政府による援助も与えられ、結果的に医療負担が下がることを目指したこの制度こそpro-lifeのラベルにふさわしいのだが、政治論争ではそうは行かなかった。

イスラム教や女性、LGBTの人や黒人、有色人種に対して、ヘイトスピーチでとんでもない発言をすることは、ある層の若者や大人にとっては「過剰なポリティカル・コレクトネス(性別・人種・民族・宗教などに基づく差別・偏見を防ぐ目的で、政治的・社会的に公正・中立な言葉や表現を使用すること)」に対する痛烈な反論である。ヘイトスピーチであろうがなかろうが、そもそもどのような発言も「言論の自由」に基づくものであり、それに反対すると「言論の自由への弾圧」になるとされている。

そうなると「ヘイトスピーチへの反対」が「言論の自由への弾圧」と呼ばれることになってしまう。

このような「言論の自由」を主張する活動家の中には、ネオナチを賞賛し歌いながら観衆に向かってナチス風の敬礼を行いトランプ大統領の名前を連呼するイベントに登壇したり、先住民の文化遺産である芸術を放送禁止用語でけなしたり、とんでもない女性差別用語でLGBTを侮辱する発言を繰り返したり、反ユダヤの歴史的フレーズを連発して児童虐待も時にはポジティブだと発言するような人物もいる。彼は「言論の自由を守る」右寄りの人から支持されていた。普通に考えたらヘイトスピーチ以外の何でもない。この人物がBerkeley College Republicationsという学生団体に招かれて、UCバークレーで講演を行おうとしたところ、教授の抗議や反対運動が巻き起こり、外部のアジテーター集団も加わり、結局暴動となってしまった2。UCバークレーは歴史的にアメリカのFree Speech Movement(言論の自由運動)発祥の地であり、黒人の人権や女性の権利を主張し、60年代には徴兵制を伴ったベトナム戦争に対する抗議がムーブメントとして沸き起こった。そもそもは、1964年に大学で政治的な議論(主にベトナム戦争関連)を行うことを抑圧しようとした大学側に対して大規模なデモや抗議活動を行ったことから始まった。極右の白人至上主義など現代の「言論の自由」を主張する人はこの歴史を逆手にとり、明らかにヘイトスピーチであっても、「言論の自由」という核となっている価値観は守るべきだと主張しているので、物事が難しくなっている。

大学側の主張では、招聘した学生団体が部屋の予約や参加者リストの提示等をしなかったため、講演をキャンセルしたのではなく、そもそも手続き上認めていなかったということだが、この一連の騒ぎに対して、トランプ大統領は「UCバークレーは言論の自由を守らず、意見が異なる無実の人に対して暴動を起こしたのであれば、連邦政府による資金援助を取りやめるべきではないか?」とツィートした。ヘイトスピーチを擁護しているようにも見える。これまで紹介してきた価値観の分断を考慮すると、社会の分断に楔を打って、両サイドを着火させる見事な作戦の一例である。

これは2017年2月上旬の出来事であり、大統領がツイートしたのは2月2日であった。大統領に就任した1月20日から二週間も経たないうちに早くも分断を煽ったのである。彼の支持者にとっては、西部の極左エリートが国の税金を使って合衆国の根底にある「言論の自由」を攻撃し、自分たちの価値観を検閲しようとしているように見えるので、予算を削るのは当たり前であり、「戦闘思考モード」に入ってしまったのである。おそらく多くのアメリカ人にとっては、このようなヘイトスピーチはとんでもないことであり、暴動になってしまったことは残念であるが、アメリカでもトップの公立大学からいきなり資金をカットすると脅し、大統領ともあろう人が「言論の自由」を盾にヘイトスピーチを煽る人物をあからさまに擁護したことには、非常にショックを受けたはずである。ちなみに、その人物は「成人による未成年の子供に対する性暴力は、場合によっては被害者のためになることもある」と発言していたことが明らかになり、共和党の大きな会合への招待がキャンセルされ、予定していた本の出版も企画が立ち消え、その後あまり公の場には出てこなくなった。彼の発言に言論の自由を主張していた人たちは、その後彼の話を持ち出さなくなったので、さすがに彼らの建前の一線をも超えてしまったようである。

この一連の例で紹介したかったのは、「建前上のスローガンの意味」と「本質的なスローガンの意味」は全く別物であり、あえて政治戦略に使われることがあるということである。ちなみに「Black Lives Matter」を日本語にどのように訳すのか(「黒人の命が大事」あるいは「黒人の命も大事」)という議論もあるが、私は原文の意図を重視して「黒人の命を尊重」と訳している。「Black Lives Matter」に反論する形で現れ、白人至上主義の意味が込められている「All Lives Matter」は、実は度重なる妥協により黒人が犠牲になってきたアメリカ合衆国の歴史、および「制度の建前上の黒人の権利」と「制度の運用上の黒人の権利の弾圧」というテーマにもつながる。

どのような民主主義システムでも妥協の産物:どこでどのように妥協をしているのか?

コロナ対策や黒人弾圧に対するデモの背景には、アメリカ合衆国の根底にあるいくつもの構造や力学と歴史があり、黒人の弾圧や警察の構造(「警察」といっても組織や概念が日本とはかなり異なるので、同じ「警察」という言葉では混乱を招くことも含めて)の紹介は少し先になるが、それらを理解するための要素をいくつか紹介したい。

どのような民主主義システムも構造的には妥協の産物である。

どこでどのような妥協が制度的に設計されたのか。そして、制度設計以外のところで、勢力争いによってどのような新たな妥協が生まれているのか。その辺を深掘りしないことには、アメリカ合衆国の現状は分かり難い。

政治的な妥協の根底にある力学:「国の存続」という外部チャレンジと、そのための「国内の構造」のチャレンジ

ここでは、「国の存続」を考えるにあたり、政治学のもっとも基本的な考え方の一つがフレームワークとして役立つので紹介する。

国内政治がたとえ民主主義であっても、制度設計がうまくできていないと、あるいは制度設計がうまくできていても、それを悪用したり勢力争いによってあらぬ方向に動かしたりすると、どうなってしまうのだろうか?

国として存続ができなくなってしまう可能性が高い。政府機能を軍部が取り上げて新しい憲法を作ったり、国が崩壊したり、他国に占領されてしまうようなことが起こる。歴史上、多くの国がこのような経験をしている。

したがって、いかなる国も「国を存続させる」という外部からのチャレンジに向き合うにあたっては、それを成し遂げるための「国内政治・経済の構造」をいかに制度設計するかが重要であり、その点で国内のチャレンジも同時に抱えている3。

国内政治の制度設計がうまく行き、インフラや人材にきちんと投資できた国は、経済が強くなり内部からの崩壊や外国からの占領を免れて繁栄することができる。経済構造だけうまく作ろうと思っても、政権が国民から富を強引に取り上げるような国では貧富の差が広がり、ひいては厳しい弾圧の下で生きている国民が団結して、政権を転覆させるような「革命」を起こすこともある。あるいは、国内で弾圧を受けている勢力が隣国と組んで政権を追い落とすことも起こる。日本の戦国時代や中国の三国志など、歴史上なじみのある力学である。

現在、日本は「国の存続」をアメリカに依存している。日本に武力攻撃が仕掛けられた場合、それがアメリカの平和および安全を危うくするものであれば、核兵器を保有しているアメリカがその武力攻撃を仕掛けた相手に対し核で報復をする可能性を秘めている日米安全保障条約があるので、核抑止力が効いている。アメリカとの同盟がなかった場合、核兵器を保有している中国や北朝鮮に対する防衛策として、日本は自らも核兵器を保有しなければならなくなり、軍備に膨大な投資をする必要がある。それがいけないとは思わないが、戦後日本は「国の存続」を心配しなくてよい立場にあったので、国内の経済発展に重点を置くことができた。1960年の安保条約の改定では国民的な議論が巻き起こったが、結局日米共同防衛を義務付けるものとなった。

前回までのコラムで述べた通り、アメリカの場合、植民地が団結し独立して大陸に広がって行った歴史的背景がある。アメリカは、その過程で「国の存続」と「国内政治の構造」を考えなくてはならず、度重なる政治的な議論を繰り返しながら国際舞台に台頭してきたのである。

「国の存続」のためにアメリカ合衆国が経験し獲得してきた様々な権利や背景事情、「軍隊による自国の防衛と数々の同盟や国際協定」の位置付けなどが、日本とは根本的に異なるのだ4。

良し悪しは別にして、世界観が決定的に違い、国内政治を作り出すための計算が異なるのである。

アメリカ型民主主義制度の妥協と黒人の犠牲

以前のコラムで述べた通り、元々アメリカ合衆国は州の連合体であったが、一つの国になるため連邦政府を作ることになった。しかし、州の利権と連邦政府の権利を巡っていくつも対立があり、まさに「勢力争い」と妥協の産物であった。

政治学の根底に流れる考え方の一つに「力」に関する力学を追えというものがある。「誰が力を持っているのか」「誰が勢力図を塗り替えようとしているのか」といった力関係の変化とその根底にある力学を見るのである。

アメリカ合衆国は北部と南部とで勢力争いを続けてきたが、憲法制定にあたって、人権の観点でとんでもない妥協をした。

まずは、都市部の州による「過半数による少数の弾圧」が起きないように、議席数が人口比で割り振られる下院とは別に、人口比には基づかない上院が設けられ、地方の州に重点が置かれた。この点は、何をフェアと捉えるかという議論だということで納得できるが、問題は次の点である。

合衆国創立当初は北部も南部も奴隷社会を基盤にしていたが、南部ではタバコなどの付加価値が高く労働力を必要とする産業が強かったので、奴隷数が北部よりも圧倒的に多かった。そこで、人口に白人しか含めないとなると、下院の議席数が北部に比べてかなり減り力が弱くなってしまう。しかし、奴隷を「人」として数えると、今度は連邦政府に払う税金が上がってしまう。南部の州にしてみれば、奴隷は「資産」ではあるが「人」ではないので、税金の対象となるのは納得いかないが、勢力が弱まるのも困る。

そこで北部と南部との妥協案は、奴隷は「人」の5分の3に換算させるというものであった。厳密には、奴隷5人を3人としてカウントするというものである。これにより、南部の州の議席数は奴隷をカウントしない場合に対して三割増となったのである。これは、独立宣言の最初の部分にall men created equal(全ての男(人)は平等である)と記載されていることに、明らかに矛盾している。

現在のBlack Lives Matterには様々な意味が込められているが、このように合衆国創立当初から Black Lives Don’t Matterであったという強烈な事実が突きつけられているのだ。それに対比しての Black Lives Matterなのである。

しかし、後ほど紹介するとおり、黒人に対する弾圧はまだここから先がある。

南部と北部とで根本的に異なる経済システムの対立:犠牲は黒人

南部の成長産業は綿(コットン)だった。合衆国創立当初は南部、北部ともにタバコが多大な富をもたらし、独立の原動力となった。当時は、南北共に奴隷制に基盤を置いた社会だった。しかし、1700年末にアメリカは主力をタバコから次の産業に移していく。ここが経済構造の分かれ目となった。

天気が悪くて冬が寒い北部は、産業革命の技術を取り入れ工業化の道を進んだ。資産は機械であり、労働者の生産性は蒸気の力を借りて急上昇し、富が形成された。

南部の天候と土地は、利益率が高いコットンやサトウキビに適していたが、どちらも大量の労働力を必要とした。1794年にコットン・ジン(綿繰機)の発明により、綿の実から綿繊維を引き離す労働力が不要となり機械に集約された。その結果、奴隷一人当たり1日10ポンドだった生産性が100ポンドにまで上がったのである。しかし、世界中の綿需要が激増したため、全体では必要な労働力が足りず益々奴隷が必要となったのである。しかしながら、コットン・ジンを除き奴隷の仕事のほとんどは機械化されなかったため、労働生産性はあまり向上しなかった。

初期のコットン・ジン

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_gin_harpers.jpg

労働生産性はさほど向上しなかったものの、規模の大きいコットン農園ほど莫大な富を産み、次々に百万長者が誕生した。一方で、規模が小さいとさほど大きな収入にならず、中規模もしくは大規模農園しかペイしない構造となった。そこで奴隷は「資産」として扱われ、厳しい階級社会が成立したのである。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_plantation_on_the_Mississippi,_1884_(cropped).jpg

Currier & Ives / Public domain

南北では根本的な経済システムが異なり、南部は奴隷を基盤とする経済構造の上に成り立っていたので、南部の権力者はそれを全て捨て去ることは無理だと主張した。

したがって、奴隷社会を肯定するか否定するかという単純な「人権」問題で、南北が対立していた訳ではなかったのである。悪く言えば、北部は戦争を起こすほど黒人に対するリスペクトが強かった訳ではなく、経済構造上「資産」として必要というよりも、労働力として税金を収めてもらう方が良かったのである。良く言えば、北部の経済構造は奴隷制を基盤としていなかったので、奴隷を「人」として見て人権を主張し、南部に対して人権を理由に奴隷制廃止を訴えることができたのである。

当時の経済構造の違いを考慮すると、単に南部の文化が人を「人」として扱わない悪いものであったという主張は少し和らぐであろう。しかし、この根本的な価値観の対立は、その後200年間様々な形で現れ続けるのである。

南部を合衆国へ引き留めるための妥協:犠牲はまたも黒人

南北戦争が勃発する直前、リンカーンが大統領に就任した。しかし、大統領選において南部の州ではリンカーンの名前は候補者としてすら登場しなかった。完全に力の対立の構造となっていたのである。

リンカーン大統領は南北戦争の最中、 奴隷解放宣言(Emancipation proclamation )を行い、全ての奴隷に自由を与えた。リンカーンは奴隷制度を好ましく思っていた訳でもなければ、それまでの弁護士としてのキャリア上、特に強い反対の立場を取っている訳でもなかった。

そもそも北部は軍の規模が小さかった。リンカーンが南部にしかいない奴隷を自由の身にすると宣言する事により、南部の奴隷兵は北部に逃げれば自由が手に入ることになった。これは、南部の兵力を弱めるだけでなく、南部の州の奴隷すべてに対し北部が戦争に勝つかあるいは自分自身が北部に逃げれば自由が手に入るという強烈なインセンティブを与えることができた。1864年、合衆国憲法修正第13条で奴隷は違法となった。

By Excel23 - Own work, CC0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35844165

北部に加担するため南部を逃れた黒人たちと連邦軍

By Mathew Brady - Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University [1], Public Domain,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14627264

http://www.old-picture.com/civil-war/Soldiers-White-Black-and.htm (picture labeled there as "Soldiers-White-Black.jpg"), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1650528

そして、1865年に南部は敗北した。一つの国となるためには南部を迎え入れる必要があったが、経済が酷い状況で社会が混乱に陥っていては、外国からの脅威にさらされる恐れがあった。そこで南部のエリート層を取り込もうと、連邦政府は暗黙裡に妥協を容認したのである。

同1865年、リンカーン大統領が暗殺された。白人至上主義者による犯行だった。その後、どのようにして南部を合衆国に取り込むかが議論となった。社会を根本的に変えるべきか。それとも経済インフラや農地に大打撃を受けた南部の経済復興を優先にして、徐々に社会を変えて行くべきか。結局経済復興が優先され、自由の身となった黒人の権利が犠牲となった。

まず、数で白人を上回る南部の元奴隷の黒人に投票権を与えるかどうかという問題が生じた。1870年の憲法修正第15条で、人種や元奴隷であったかどうかを問わず、すべての人に投票権が与えられ憲法上は平等に扱われることになった。

しかし、実際にはまるで異なる現実となった。

南部では地元のミリシア(民兵)が、投票の多くを暴力で弾圧した。ルイジアナ州では黒人の人口が過半数を占めていたにも拘わらず、1900年にはたった5,000人しか投票登録できず、1910年には700人程度にまで落ち込んだ。これは黒人の人口の0.5%である。投票弾圧の様々なメカニズムは、次のコラムでより詳しく紹介したい。

そして、南部の州で黒人に対する様々な規定が制定された。市民生活のあらゆる側面において「白人専用」と「黒人専用」とに分けられたのである。それは、公立学校、公園や図書館などの公共施設、公共交通機関、そしてレストランや手洗い、水飲み場にまで至った。言うまでもなく、黒人専用の公立学校や公共施設は白人専用のものに比べて予算は非常に低い水準で抑えられたものであった。

この一連の法律はジム・クロウ法(Jim Crow Laws)と呼ばれ、なんと連邦最高裁判所まで容認してしまったのである。1892年に白人と黒人の混血であったホーマー・プレッシー氏がニューオーリンズでファーストクラスの電車の切符を購入して乗ろうとしたところ、車掌に止められ黒人専用の車両に乗るように指示された。しかし、プレッシー氏はファーストクラスから移動することを拒んだため逮捕された。彼を弁護した市民権利団体が訴訟を起こし、最終的には連邦最高裁判所まで上告した。そして、1896年に連邦最高裁判所の判決(プレッシー対ファーガソン訴訟)では、Separate but equal(分離されど平等)という考え方を基に差別が容認された。もちろん、この平等というのは名ばかりで実際にはいくらでも差別扱いができた。

1913年から1921年まで大統領を務めたウッドロウ・ウィルソン大統領は南北戦争後初めての南部出身の大統領であった。彼は、同じく南部出身の閣僚の意図を汲み(例えば、財務長官は「白人と黒人が向き合って仕事をするのは如何なものか」と発言したらしい)、各閣僚独自の裁量で政府機関を人種別に分けることができることを認めた。もちろん、北部や政治的に左寄りの人からは痛烈に批判された5。

ウィルソン大統領は、「アメリカは海外情勢に介入するべきではない」という国内の思想に打ち勝ち、第一次世界大戦に介入してドイツを破り連合国を勝利へと導いた立役者である。国際連盟創設にも功績を残し、歴代大統領の中でも高く評価されている。しかし、その裏ではなんと海軍も白人と黒人とに分けることを容認したのである。黒人兵は黒人のみの部隊として組織されたが、その上官は白人であった。これは、命をかけて南北戦争で連邦政府(北)軍にボランティアとして参戦した黒人に対する侮辱であった。黒人には再び差別されて劣等民として扱われるために戦ったのではないという思いがあった。しかも第一次世界大戦では徴兵され、好きで軍隊に入った訳でもないのに、その軍隊でも劣等扱いされるとなると、いよいよ何のために戦っているのか分からなくなってしまう状況であった。

黒人は様々な手法で住む地域も限定され、経済格差も広がっていった。

人種別に分けられた水飲み場。「有色」と書かれたところから水を飲む黒人男性

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Colored%22_drinking_fountain_from_mid-20th_century_with_african-american_drinking.jpg

Russell Lee / Public domain

電車の待合室も人種別に分けられていた

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JimCrowInDurhamNC.jpg

Jack Delano / Public domain

1954年に連邦最高裁判所はブラウン対教育委員会裁判において、1896年のプレッシー対ファーガソン訴訟の判決を覆した。翌1955年黒人女性のローザ・パークス氏が仕事帰りに疲れ切ってバスの前方の白人優先席に座ったが、後から乗車してきた白人に席を譲らなかったことが契機となり、10年にも渡る巨大な民主運動へと広がった。これが、マーティン・ルーサー・キング牧師が率いる公民権運動を経て、1964年の公民権法(Civil Rights Act)および1965年の投票権法(Voting Rights Act)の制定へと繋がった。これに最後まで抵抗したのが南部であった。ちなみに、ローザ・パークス氏はその後仕事をクビになり殺人予告を多く受けたため、デトロイトに引っ越した。なお、この10年間においても様々な政治や大衆の動き、デモや学生運動、暴動や警察による弾圧など数多くの事件が起きたが、それらについては別の機会に述べたい。

この10年間の米国での動きは、日本が戦後の復興を急務とし、1955年に自由民主党が初めて政権を取り、1960年に池田首相が所得倍増計画を発表し、1964年に第一回東京オリンピックを開催した頃に重なる。

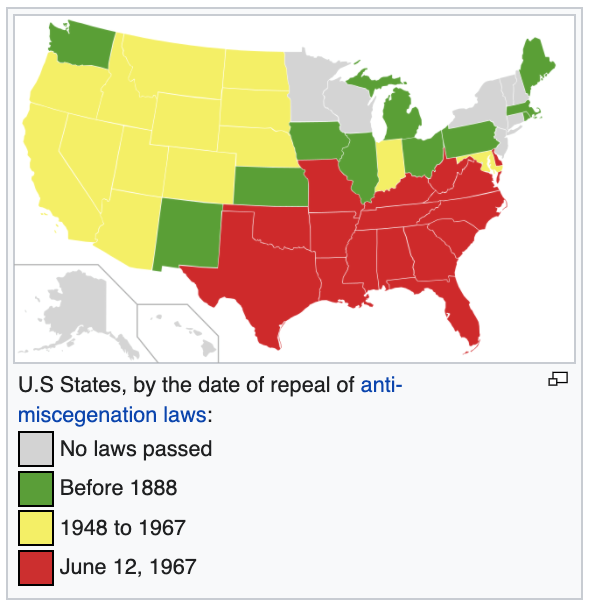

ちなみに、1967年の連邦最高裁判所の判決(ラヴィング対ヴァージニア州訴訟)までは、南部の多くの州では黒人と白人の結婚すら違法だったのである(異人種間結婚禁止法)。異人種間結婚については州に委ねられていたので、他の州は連邦最高裁判所の判決を待つことなく禁止法を取り下げた。また、北東部やミシガン州、ミネソタ州では最初からそうのような法律はなかった。禁止法があった州を地図で見ると、かなりトランプ大統領の支持基盤と重なることに注目したい。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_miscegenation.svg

Certes / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

徐々にではあるが、歴史を見直す動きが進展:プリンストン大学がウィルソン元大統領の名前を公共政策大学院名から削除

2020年6月27日、ウィルソン大統領が政治家に転身する前に総長を務めたプリンストン大学では、彼の名前がついた公共政策大学院(Woodrow Wilson School of Public Policy)から名前を削除することを理事会で決定した。プリンストン大学の現総長は全国紙の社説で「ウィルソン元大統領の名前はこれまでにも何度か他のところでは削除されてきたが、今回の一連の米国内の動きを熟慮した結果、制度的な人種差別の容認につながる名前なので、今回の措置にも賛成した」と述べた。ウィルソン元大統領は自らの出身校だったプリンストン大学を小さな地方大学から世界トップクラスの大学に育てた人物であったが、かなりの人種差別主義者であり、黒人のプリンストン大学への志願を極力抑えようとした。また、現総長は「今回のBlack Lives Matterの引き金となった、警察によるジョージ・フロイド氏殺害について、フロイド氏が意識を失った後も白人警官が何分にも渡って彼の首に全体重をかけた行為の裏には、無意識に『自分は白人であり、国のシステムによって裏では保護されているから大丈夫だろう』という考えがあったと思われる。そのような考え方はウィルソン元大統領の良い部分だけ抽出して、当時から問題視されいた彼の人種差別的な価値観を無視することで容認してきた文化と同様であり、もはや許されるべきではない」と語っている6。

もちろん、Fox Newsはこの総長の判断を批判すると共に、記事にはプリンストン大学卒業生の匿名による批判の声しか掲載しなかった7。トランプ大統領がツイッターで「総長の判断はバカバカしい」と非難したが残念ながらこれも想定内である8。

ウォールストリート・ジャーナルの社説は「現在の価値観で過去の人を裁くのはおかしい」と述べているが、ウィルソン元大統領の場合、彼の人種差別的な価値観は当時の価値観に従うものではなく、当時すでに大きな批判があったことを無視した内容である。

ミシシッピ州旗から南北戦争時の南部軍旗の部分を削除

7月初めにミシシッピ州では州旗を変える法案が議会と州知事に承認され、旗のデザインが一新されることになった。

ミシシッピ州のそれまでの州旗は1894年に作られたもので、南北戦争時の軍旗(通称Confederate flag)が含まれていたが、奴隷社会の維持を目指して戦ったことを称えることになり人種差別の容認につながるとされ、度々反対運動が起きていた。

改定前のミシシッピ州旗。左上部分が南北戦争の南部軍旗である

ミシシッピ州はアメリカで最も黒人の人口比率が高いので、2001年に州旗の変更が直接投票にかけられたが、他の南部の州では全て南北戦争時の軍旗を州旗から取り除いていたにも拘わらず、可決されなかった。

しかし、今回は直接投票ではない議会と州知事の決定とにより変更が決まった。議会では、下院が91対23、上院が37対14で可決した。議員も州知事も変更すべき時代となったことを認めたのである。

この判断の裏には、全米大学のスポーツを統括し、アメリカンフットボールやバスケットボールなどのテレビ放映権も含めると相当な資金力を持つ全米体育協会(National Collegiate Athletic Association (NCAA))が、州旗を変更しないとミシシッピ州では競技会を開催させないと表明したことによるプレッシャーもあった。ミシシッピ州は収入も所得も米国では下位に近いので、収入が減ることを恐れたのである9。

まだ新しい州旗のデザインは決まっていないが、このような状況下で軍旗部分の削除を決めたことは、時代が着実に動いていることの象徴といえよう。次回のコラムで紹介する予定だが、様々な意味で黒人の権利について本来の平等が実現されるまでの道のりはまだ遠い。

そして、政治上の戦略でも炎上の対象となっている。南部で人気のカーレース、 NASCAR(National Association for Stock Car Auto Racing:全米自動車競争協会)でも、6月中旬にConfederate Flagをレーストラックと施設で使用することを禁止した。これを受けてトランプ大統領は「 NASCARは大きな過ちを犯している」とツイッターで攻撃した10。大統領は同じツイートで「 NASCARの視聴率は過去最低だ」とも書いたが、これは完全に誤りであり、放送局によると旗を廃止した直後に視聴率は跳ね上がったそうである11。

本コラムでは、政治スローガンの建前と本質の違い、「国の存続」のため外部からのチャレンジに打ち勝つ「国内政治・経済の構造」の考え方と、アメリカの歴史において黒人がいかに様々な妥協の犠牲になって来たかを紹介し、最後に少しだけグッドニュースにも触れた。

次回は、このような歴史的背景により、現代のアメリカ社会において、いかに黒人が非常に厳しい状況に追い込まれているか紹介する。このような歴史的背景の理解があってこそ、アメリカ合衆国の歴史上いかに黒人が深いレベルで犠牲になって来たか、そして、それに伴う苦しみ、怒りや絶望、またオバマ大統領がいかに歴史的な大統領であったかと同時に、彼に対する一部の人たちによる尋常ではない反発が理解しやすくなるはずである。

1 https://www.cnn.com/2020/06/19/politics/mike-pence-black-lives-matter-all-lives-matter/index.html

https://abc13.com/mike-pence-black-lives-matter-all-interview-juneteenth/6257593/

2 https://www.cnn.com/2017/02/01/us/milo-yiannopoulos-berkeley/index.html

3 この考え方はUCバークレーの政治学者の多くが、下記文献をフレームワークとして読み取るときに論じることが多い。

Gerschenkron, Alexander. "Economic Backwardness in Historical Perspective (1962)." The Political Economy Reader: Markets as Institutions (1962): 211-228.

4 孤立主義を取り同盟を拒んで来たのがアメリカの歴史だと考えている人も少なくないかもしれないが、そもそも独立戦争時には先住民部族と同盟を組んでおり、そのうちの一つはイギリスとの同盟から寝返ったものである。また、1812年の対イギリス戦争では、1801年からスウェーデンと同盟を組んだ他、この戦争では10もの先住民部族と同盟が結んだ。また、19世紀にはキューバやフィリピンの一部とも同盟を組んでスペインと戦い、1886-95年にはサモアの一族と組んでドイツおよびサモアでドイツを支持していた一族とも戦った。そして、第二次大戦後結成された北大西洋条約機構(NATO)は、アメリカにとって最も大きな国際軍事協定である。

第一次世界大戦につながった欧州での複雑な同盟関係にアメリカは関与しなかったが、その歴史上何度も外部パートナーと組んで領土を広め、国際情勢での自国の存亡と繁栄を維持してきた。

https://www.realclearhistory.com/articles/2019/04/01/history_of_united_states_and_its_alliances_428.html#:~:text=Aside%20from%20fighting%20alongside%20the,ill%2Dfated%20War%20of%201812.

戦後、国務省によるとNATOの他にオーストラリアとニュージーランド(1951年)、フィリピン(1951年)、東南アジア協定(1954年:アメリカ、オーストラリア、フランス、ニュージーランド、フィリピン、タイ、イギリス)、韓国(1953年)、中南米諸国を含む「リオ協定」(1947年)

https://2009-2017.state.gov/s/l/treaty/collectivedefense/index.htm

5 King, Desmond S. Separate and unequal: Black Americans and the US federal government. Oxford University Press, 1995.

7 https://www.foxnews.com/us/princeton-drops-woodrow-wilson-racist-thinking

9 https://www.nytimes.com/2020/06/28/us/mississippi-flag-confederacy.html

10 https://www.nytimes.com/2020/07/06/us/politics/trump-bubba-wallace-nascar.html

<CIGS International Research Fellow 櫛田健児 シリーズ連載>

米国コロナ最前線と合衆国の本質

(1) 残念ながら日本にとって他人事ではない、パンデミックを通して明らかにするアメリカの構造と力学(2020年6月9日公開)

(2) 米国のデモや暴動の裏にある分断 複数の社会ロジック(2020年6月11日公開)

(3) 連邦政府vs州の権力争いの今と歴史背景:合衆国は「大いなる実験」の視座(2020年6月25日公開)

(4) アメリカにおける複数の「国」とも言える文化圏の共存と闘争:合衆国の歴史背景を踏まえて(2020年7月1日公開)

(5) メディアが拍車をかける「全く異なる事実認識」:アメリカのメディア統合による政治経済と大統領支持地域のディープストーリー(2020年7月8日公開)

(6) コロナを取り巻く情報の分断:日本には伝わっていない独立記念日前後のニュースの詳細および事実認識の分断の上に成り立つ政治戦略と企業戦略(2020年7月22日公開)

(7) 「国の存続」と「国内発展」のロジックにみる数々の妥協と黒人の犠牲(2020年7月29日公開)

(8) Black Lives Matterの裏にある黒人社会の驚くべき格差を示す様々な角度からのデータ、証言、そしてフロイド氏殺害の詳細を紹介(2020年8月7日公開)

(9) 投票弾圧の歴史の政治力学(2020年9月3日公開)

(10)AIの劇的な進展と政治利用の恐怖(2020年10月1日公開)

(11)大統領選直前に当たり、日本にはあまり伝わっていない投票権に関する動きとその裏にある合衆国の本質的な力学(2020年11月2日公開)

(12)日本に伝えたい選挙後の分析、近況と本質的な力学(2020年11月20日公開)

(13)深刻化するコロナ、拡散する陰謀説とその裏にあるソーシャルメディアの本質(上)(2021年1月6日公開)

(緊急コラム/14)米国連邦議会議事堂制圧事件の衝撃と合衆国の本質:これまでのコラムの要素に基づく解説(2021年1月12日公開)

(15)埋まらない米国の分断と分断を深める政治戦略:コロナ対策の大きな妨げ(2021年12月17日公開)

*続編は順次、近日公開の予定