地球温暖化によって農業に被害が出るという意見がある。たしかに一定の影響は出るであろうが、適応は十分に可能だ。農業とは本質的にテクノロジーの塊であり、品種改良などの技術を駆使して様々な気候に適応することこそが、その本領だからだ。事例とデータを紹介しながら前後編に分けて解説していこう。

地球温暖化を先取りしてきた東京

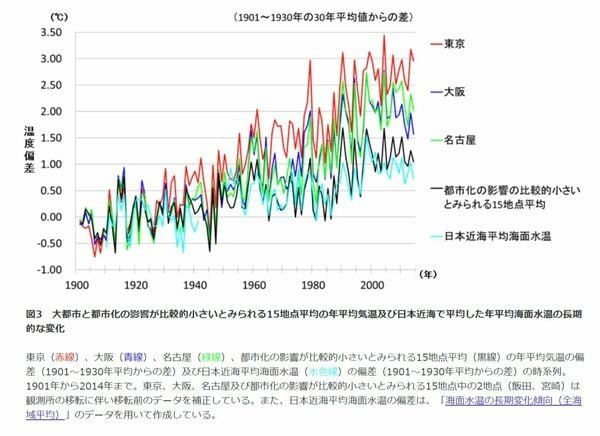

東京では過去100年間に約3℃の年平均気温の上昇があった。下のグラフは気象庁のデータによるもので、東京・大手町の気温である。以前の記事で紹介した吉祥寺(東京都武蔵野市)にある成蹊気象観測所のデータでも、ほぼ同じ気温上昇が観測されている。これは主に都市熱によるものだ。

出所:気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/03/qa.html)

これは今後心配されている地球温暖化の気温上昇のほぼ上限にあたる上昇幅とスピードだ。

都市熱では問題が起きなかった

このように、過去、都市熱によって急激に気温上昇した場所は多いが、農業に顕著な悪影響が出たという報告はほとんどない。

東京ではいまでも農業は盛んに行われている。キャベツやナシ、それに高温障害が懸念されているミカンや水田による米作も営まれている。

宅地への転用などで農地は減り、水田や畑ではなく宅地に囲まれたことで、気温は大きく上昇したに違いない。だが、それが農業に対して悪影響を与えたという報告を聞いたことはない。

以前、キャベツについて書いたように、種まきや収穫の時期が変わるなど、作型が影響を受けたことは間違いないと思われる。だが農家は、この程度の気温上昇には、ほとんど意識もせずに適応してしまったのだ。

どうしてそのようなことが可能だったのか。

外来種を日本に適応させてきた

農業を語るとき、それがのんびりした昔ながらのものだと思うと、本質を誤る。農業とは、人工的な、テクノロジーの塊だ。

そもそも作物は全て可食部が肥大した「奇形」であり、人工的に栽培を続けなければ生きていけない。野生に放置しておくと、何代か経つとすぐに原生種に戻ってしまい、食べるところがなくなってゆく。

それに日本の作物のほとんどは外来種である。縄文時代からある国産の種というのはウドとナシぐらいしかない(『日本の品種はすごい』、竹下大学著、中公新書)。お米も、ミカンも、キャベツも、ハクサイも、みな外来種である。これは日本が、農業が最初に発達した大陸から離れた、世界の辺境に存在するからだ。

だから日本の作物は、そもそも、日本と全く気候の違うところから持ってきて、日本で栽培していることになる。

したがって、日本の気候がいまと少し変わったからといって、日本で作物が育たなくなるというようなものではない。

キャベツは明治時代に日本に導入されたが、はじめはうまく結球しなかった。品種改良を重ね、栽培方法を工夫して、ようやく、地中海原産であるキャベツが日本でもできるようになったのだ。

このような経緯を考えると、少々気温が上がったぐらいで栽培できなくなる訳ではなかったことに納得できる。

農業は気候に逆らうものである

その土地に最も合う作物を、旬の時期に収穫する――というのは、趣味としては結構だ。しかしプロの農家はそればかりではやっていけない。少しでも高く売れるものを作ることを目指す。

だから、じつはその土地にあまり合っていなくても、売れそうな作物を探す。以前、ホウレンソウやナスについて書いたようにライバルが生産しない、栽培の難しい時期をあえて狙って出荷する。

コシヒカリは新潟県魚沼で栽培が始まったが、食味がよいとのことで、北海道と青森を除く全国に広がった(『品種改良の日本史』、鵜飼保雄著、悠書館)。鹿児島では7月に出荷され、日本一早い新米として売り出している(『ブランド米開発競争』、熊野孝文著、中央公論新社)。鹿児島の年平均気温は18.6℃、秋田は11.7℃。じつに7℃も差がある。

高く売れるとなれば、この程度の気温差をものともせず、農家は頑張って栽培するのだ。

絶えず行われている品種改良

日本では北海道と東北では米はもともとは栽培できなかった。寒すぎたからだ。

だが、たゆまぬ品種改良によって、いまでは米どころになった。それどころか、北海道の米はかつては不味いと言われたが、いまではすっかりおいしくなり、きらら397などは全国的なブランド米になった。

ほとんど作られなくなったササニシキ

日本の農業の歴史、特に北海道と東北の歴史は、暑さよりも、寒さとの闘いだった(『ヤマセと冷害』、卜藏健治著、成山堂書店)。

いや、寒さとの闘いはまだ終わっていないかもしれない。近いところでは、かつてはコシヒカリに次ぐ人気品種だったササニシキは、1980年の大冷害を機に農家に敬遠されるようになり、いまではほとんど作られなくなってしまった(前出『品種改良の日本史』)。

品種改良は、絶えず行われている。いま日本には数百種類のお米がある。どこの県でも、農業試験場があり、その土地のブランド米を作ろうとしている。

九州の米もかつては不味いと言われたが、いまでは独自ブランドが幾つも開発されて、生産量でもコシヒカリを押さえている。

もともと高温障害にも対策が存在する

コシヒカリはよく売れるブランドになったので全国展開されたが、1990年以降、高温障害が報告されるようになった。稲穂が出てから米が実ってゆく時期を登熟期というが、この間、日平均気温が26℃から27℃以上であったり、37℃以上の高温に一定時間以上さらされると、米が白く濁ったりして不味くなる(『地球温暖化と農業』、清野豁著、成山堂書店)

大規模稲作農家は対策を実施している。灌漑水をかけ流しにして水温を下げて稲を冷やすこと、窒素肥料を灌漑水に混ぜて追加すること、などだ(前出『ブランド米開発競争』)。

けれども、そのような手間をかけない農家も多い。本職が別にあって忙しい兼業農家や、自家消費や知人の分だけを栽培する農家などだ。

また、コシヒカリは窒素肥料が多すぎるとタンパク質が多くなって味が悪くなるため、窒素肥料投入を控えた栽培が流行し、これも障害を起こしやすくなった一因とされる(前出『ブランド米開発競争』)。

より根本的な対策は、作付けの時期をずらすこと、あるいは、コシヒカリをやめて、高温に強い作物にすることだ(前出『地球温暖化と農業』、『地球温暖化と日本の農業』農業・食品産業技術総合研究機構、成山堂書店)。コシヒカリは、もともと高温に弱かった。

九州で作付けられている品種は高温に強い。農研機構(正式名称は農業・食品産業技術総合研究機構)の「つきあかり」、宮崎県の「おてんとそだち」、などだ。もともと米は熱帯のものだから、高温に強い品種を開発できることはもっともだ。

温州ミカンとスイートオレンジを交配

ミカンも温州ミカンは高温障害で皮が身からはがれることがある(浮皮という)。けれどもこれも、実を間引く(摘果という)ときに高温障害に遭いにくい実を残すとか、西日が当たりにくくするように周囲の木の枝を巡らせる、木に覆いを被せるといった方法で防ぐことができる(前出『地球温暖化と日本の農業』)。

この場合も根本的な対策は、温帯である中国から渡来した温州ミカンに代えて、高温に強い作物に変えることだ。スイートオレンジとの交配で開発された清美(きよみ)のように、熱帯から来た柑橘類と交配したものは、高温に強い(前出『地球温暖化と日本の農業』)。

清美以外にも、柑橘の品種改良は活発に行われていて、数十種類が市場に出回っている。

さて高温障害があるたびに「地球温暖化のせいで」と言われるが、本当だろうか。後編ではその真偽について考えてみたい。