太陽フレアの活動が活発化して、北海道でオーロラが見えるなど、話題になっている。

通信への障害も心配されていたが、どうやら今回は大事には至らなくて済みそうだ。けれども、来年にはもっと大きな影響があるかもしれないと言われているし、大規模な電磁波災害が起きる可能性も結構高いという意見もある。(NHK解説記事)

こんどの一件で、太陽というのはかなりダイナミックなものだとの印象を新たにした方も多いだろう。

ところで地球温暖化の予測をする「地球気候モデル」にも太陽の強さが設定されているが、それは時間とともに変わらない定数として、「太陽定数」とされている。

これは地球の大気圏のすぐ外での太陽の光の強さで、太陽定数は1平方メートルあたり1360ワットだ。

過去30年ぐらいの衛星観測に基づくと、確かに太陽光の強さはほぼ一定だった。11年周期で強さが定期的に変わり、黒点の数にもその変動が現われていたけれども、その周期の振幅は0.05%程度と小さかった。途中、人工衛星の世代交代があったりして、これよりも太陽光の強さは大きかったかもしれないが、それでも人工衛星で観測してきた範囲では、太陽光の強さはだいたい一定だった。

それで地球気候モデルでは、太陽光強度は一定、つまり定数として固定している。

ところが、それではなぜ1300年から1850年ごろまで、小氷期と呼ばれる寒い時期が続いのだろうか。

欧州ではそのころとても寒くて、ロンドンではテームズ川が凍ったりした。ブリューゲルはオランダやベルギーでの寒い雪景色を沢山描いた。

ちなみに小氷期は日本も寒くて、諏訪湖では凍結時に氷上を歩くという御神渡りの神事が毎年行われた。ただし近代的な観測が始まった1923年以降は凍結することは稀になった(論文)。

(蛇足ながら、広重の浮世絵で雪深い絵が描かれていたのは、写実ではなく、安藤広重の創作である。雪は広重の好みのモチーフだった。静岡県や沖縄県での雪深い絵が描いてあるが、いずれも創造であった。恥ずかしながら筆者はこのことを静岡東海道広重美術館まで行って初めて知った 参考書籍)。

さて、じつは太陽光定数は定数ではなく、大きく変動するという推計もあったが、これはIPCCではいま無視されている。

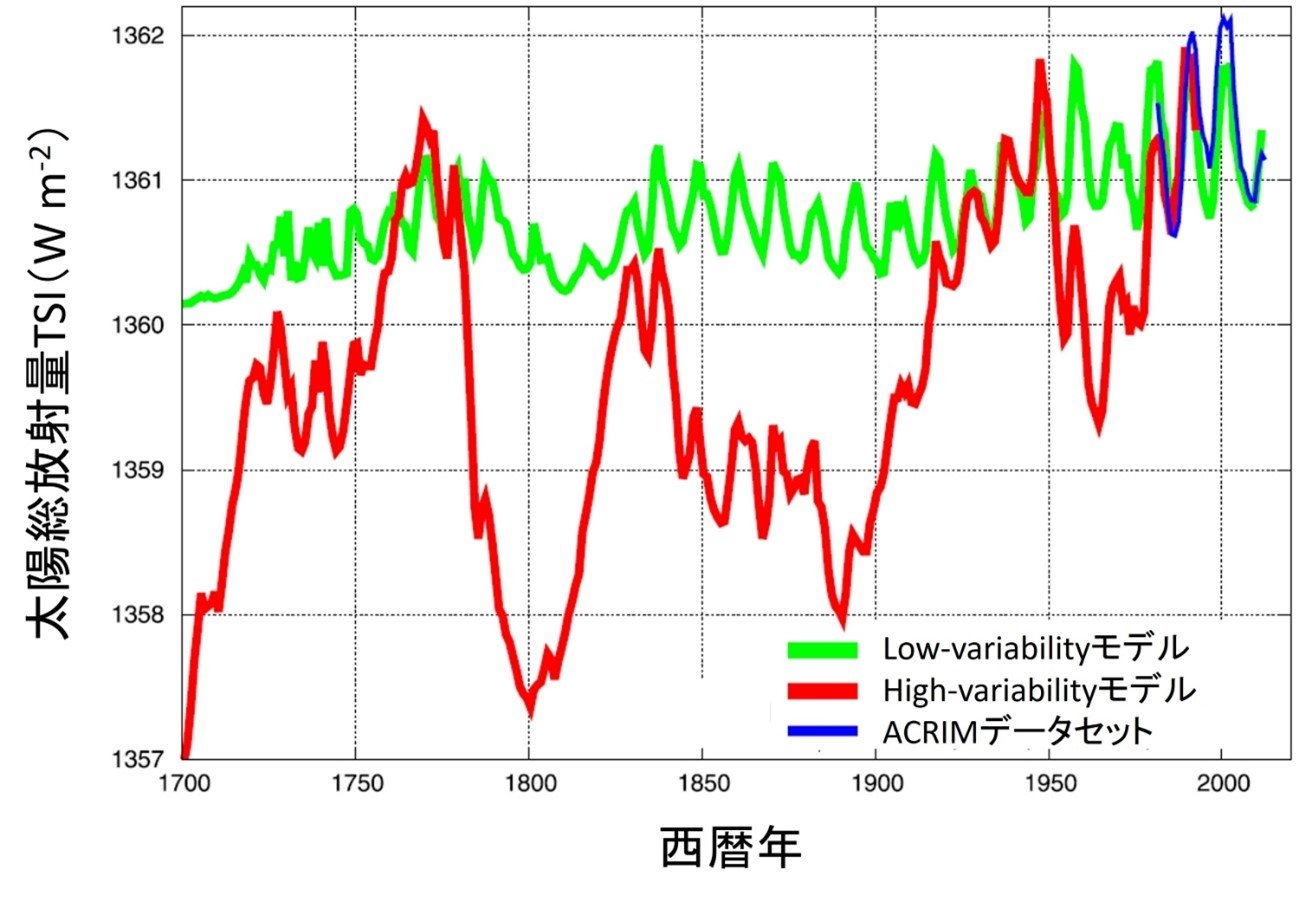

下図は太陽光の強さの推計を比較したもの。青は衛星観測のデータである。緑はあまり太陽光強度が変化しないという推計。赤は大きく変化すると言う推計である。この大きく変化するという推計に基づけば、太陽光強度の変化だけで過去に0.4℃程度の気温上昇があったとされる(堅田論文)。

筑波大学名誉教授の田中博先生らの共著論文では、この「太陽光強度が強く変化し、地球温暖化をもたらした」というモデルの方が、「太陽光強度はあまり変化せず、CO2等の温室効果ガスが地球温暖化をもたらした」というモデルよりも、過去の地球の気温変化をよく説明するという。

つまり過去の温暖化はCO2などの温室効果ガスよりも、太陽光強度の変化によるものだったのではないか、ということだ。

ところで、なぜ太陽光定数が「定数」なのかというと、もっと単純な経緯がある。いま地球温暖化を計算しているモデルは、もともと天気予報に使っていたモデルだった。天気予報であれば、実用的にはせいぜい2週間先まで計算すればよく、その間は、太陽光強度はあまり変化しないと考えるのは十分に合理的だった。

だが何十年先となると、それが定数である保証など、どこにもない。じっさいに、太陽光強度が大きく変化したという推計があるのだから、本来は、IPCCは両論併記しなければならない。ところがIPCCは、初期には両論併記していたのに、最近では太陽光強度が変化するという推計を無視する様になった。

そしてIPCCの地球気候モデルでは、まず太陽光強度はほとんど変わらないと前提して、更に、過去の気温上昇はCO2等の温室効果ガスで引き起こされたと仮定して、CO2等による影響の大きさについてのパラメーターを調整(チューニング)し、気温上昇の帳尻を合わせている(解説)。

「地球温暖化が主にCO2等の温室効果ガスによって引き起こされている」という結論は、このような操作によって出てきたものだ。

もしも衛星観測以前の数百年にわたって「太陽光強度はあまり変化せず、太陽定数として一定と置いてよい」と主張するならば、その検証責任は、そのような前提を置いた側にあるはずだ。だがその責任は果たされていない。

なお11年周期の小さな太陽光強度変動でも、日本の気象に結構大きな変動をもたらしていたのではないか、と近藤純正先生はデータをもとに指摘している(解説記事)。

だとすると、もしももっと大きく太陽光強度が変わるならば、気象がさらに大きく変わっても何ら不思議はない。