1. コロナ禍での診療報酬本体プラス改定の検証

前回の連載第9回では、東京都内の医療法人のコロナ禍前(2019年度)とコロナ禍の中(2020年度)の業績の集計結果から、医療機関の経営難による医療崩壊など起きていないことを示した上で、「財源を潤沢に与えても医療崩壊する構造的欠陥を是正することなく診療報酬プラス改定で追加財源を与えることは政策の選択肢としてありえない」と記した。しかし、2022年4月の診療報酬改定は、薬価等改定率がマイナス1.46%、診療報酬本体(医師人件費など)がプラス0.43%に政治決着した。薬価等がマイナス改定になっても医療機関側の仕入れ価格もほぼ同じだけ低下するため、薬価等マイナス改定は医療機関の収支に影響を与えない。一方、診療報酬本体のプラス改定は医療機関の増収につながる。

コロナ禍でも医療機関がコロナ関連補助金と診療報酬加算で増収増益になっているにもかかわらず診療報酬本体がプラス改定となった理由の1つは、長年改定の基礎資料とされている医療経済実態調査が医療機関の収支悪化を示していたからである。しかし、医療経済実態調査は、医療機関の一部をカバーしているに過ぎない。とりわけ一般診療所と歯科診療所については、開設者である医師が利益剰余金を給与の形で取り崩すことで利益率が引き下げられているバイアスを除去しないまま診療報酬改定の議論に使われてきた。

このバイアスが存在する証拠は、1つの都道府県内の診療所経営医療法人の全体を法人登録時期の順番(法人番号)で四等分して平均経常利益率、純資産合計、純資産割合を比較することで確認できる(詳細は筆者が2020年6月に当研究所WEBサイトに公表したレポート「東京都・大阪府・愛知県 大都市圏の医療法人決算届集計結果」参照)。連載第9回の集計作業では東京都が所管する医療法人のうち2019年度と2020年度の両期間の決算届が揃っている法人が5分の1程度だったのでその検証ができなかった。しかし、その後京都府から医療法人全体1,064(2021年3月末)のうち951法人の決算届を入手できた。以下に示す集計結果のとおり、利益剰余金取り崩しによる利益率引き下げのバイアスがあるのは明らかであり、これを調整しないで医療経済実態調査の結果を診療報酬改定の判断基準にするのは不適切と言わざるを得ない。

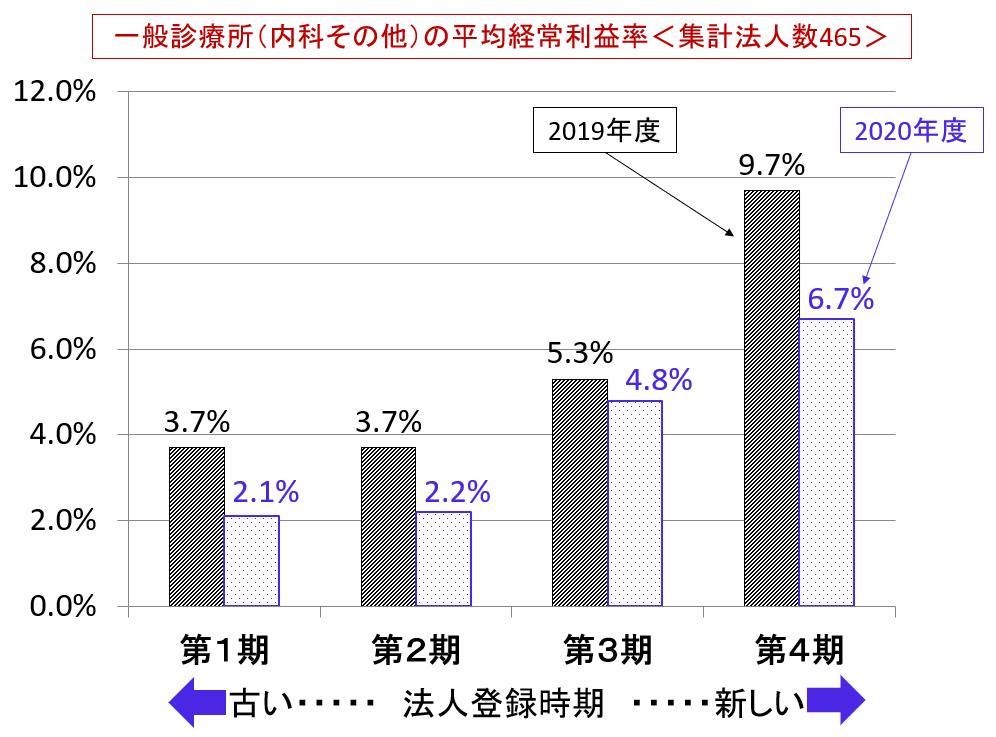

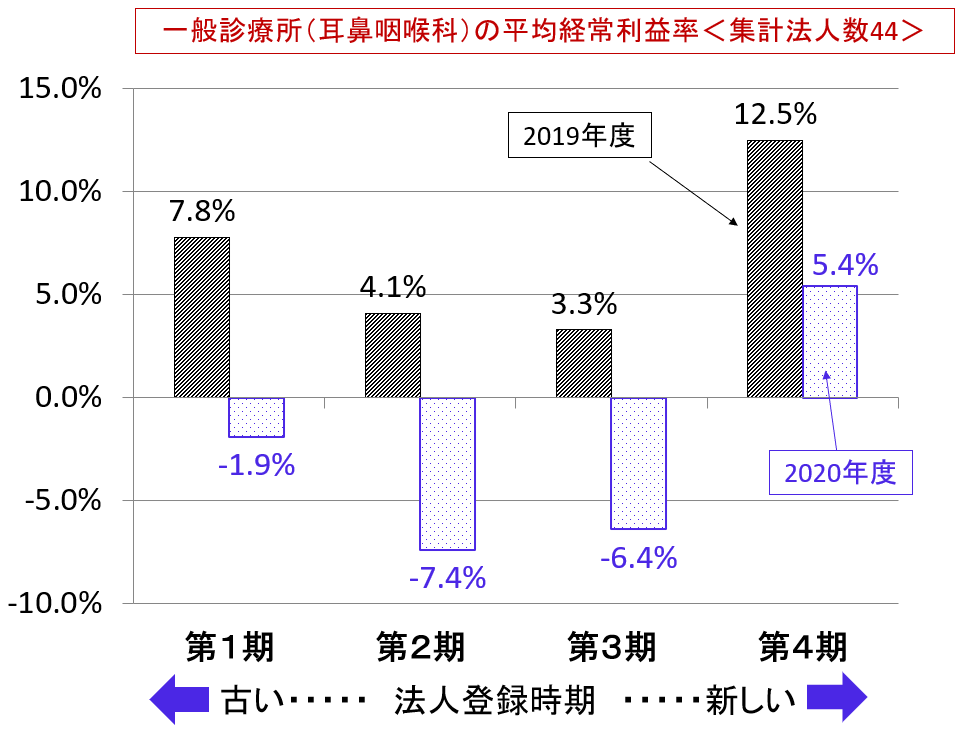

表1のとおり、京都府内の一般病院経営医療法人の平均経常利益率は、2019年度1.8%から2020年度2.4%に上昇している。これは東京都の一般病院経営医療法人と同様にコロナ関連補助金と診療報酬加算が寄与しているものと思われる。また、精神科病院の平均経常利益率が一般病院より高いことも東京都と同じである。一般診療所全体の平均経常利益率は、2019年度5.6%から3.3%に低下した。これを診療科別に見ると、耳鼻咽喉科、小児科、外科の落ち込みが大きい。しかし、表2のとおり、耳鼻咽喉科、小児科、外科の診療所の純資産割合は、それぞれ77.1%、66.8%、71.0%であり当該医療法人の存続が危ぶまれる状況とは言えない。

表1 京都府の医療法人の収支状況 (百万円)

(注)四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。集計した医療法人には3月期決算でない法人も含まれる。

表2も同じ。

表2 京都府の医療法人の2020年度末の総資産と純資産(百万円)

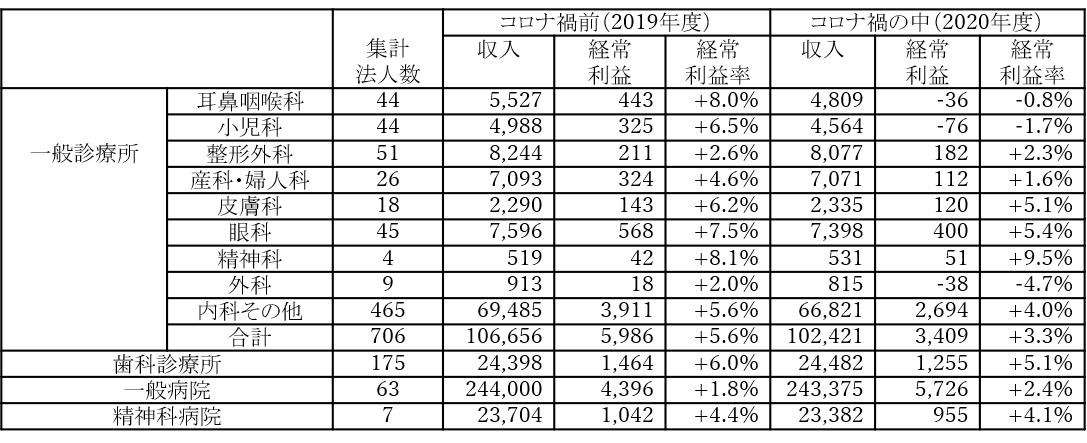

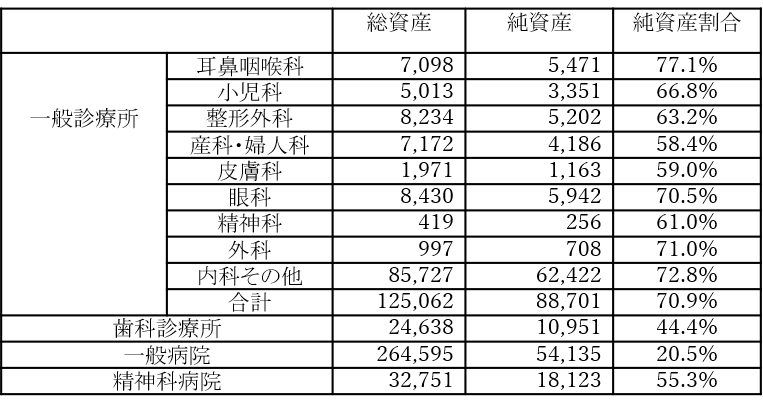

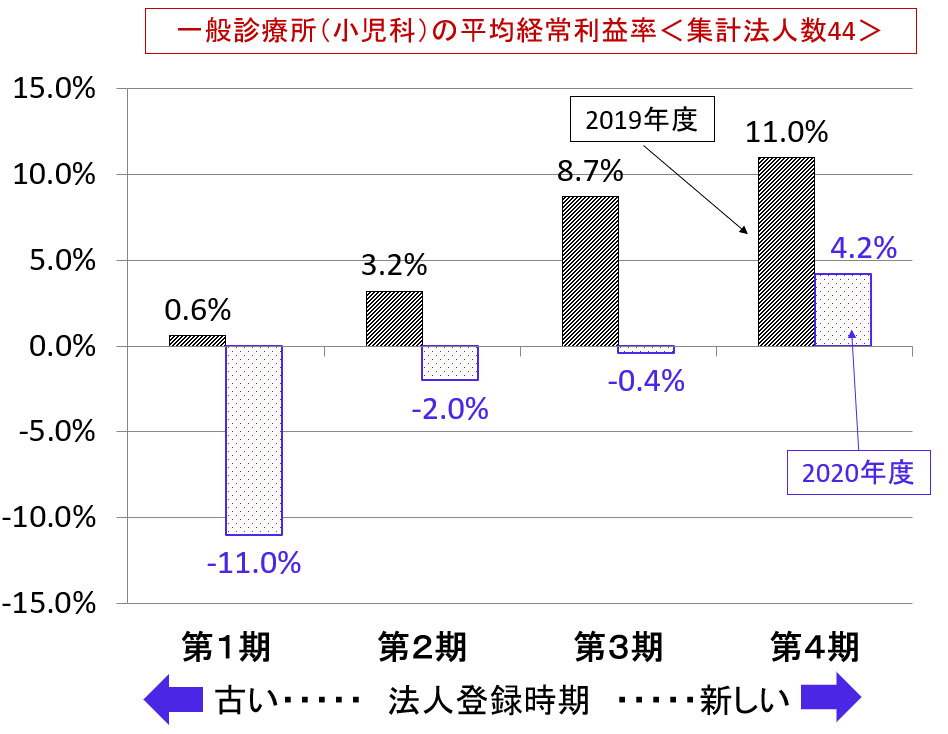

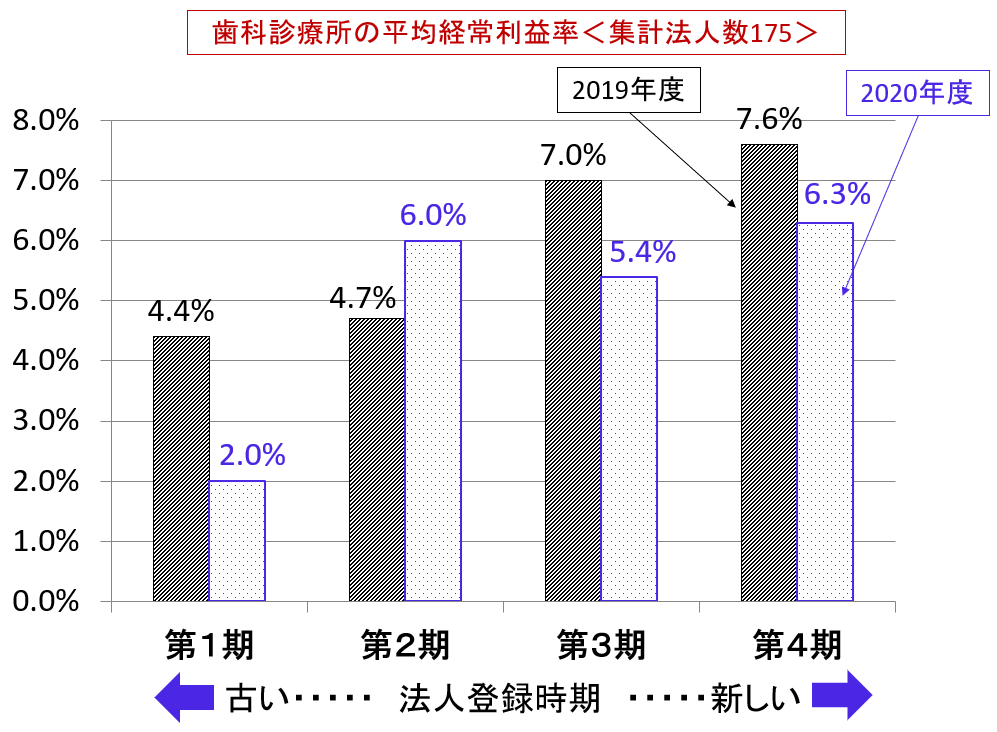

図1~図4は、内科その他、耳鼻咽喉科、小児科、歯科の診療所を法人登録時期で四等分した場合の平均経常利益率を示している。いずれの診療科でも法人登録時期が新しい第4期の平均経常利益率が顕著に高いことがわかる。地域医療圏で患者獲得に成功し経営が安定しているはずの第1期、第2期、第3期の平均経常利益率の方が低い理由としては、診療所収支に大きな影響を与える設置者の医師給与が引き上げられて利益剰余金が取り崩されていると考えるのが自然である。

図1 一般診療所(内科その他)を法人登録時期で四等分した場合の平均経常利益率

図2 一般診療所(耳鼻咽喉科)を法人登録時期で四等分した場合の平均経常利益率

図3 一般診療所(小児科)を法人登録時期で四等分した場合の平均経常利益率

図4 歯科診療所を法人登録時期で四等分した場合の平均経常利益率

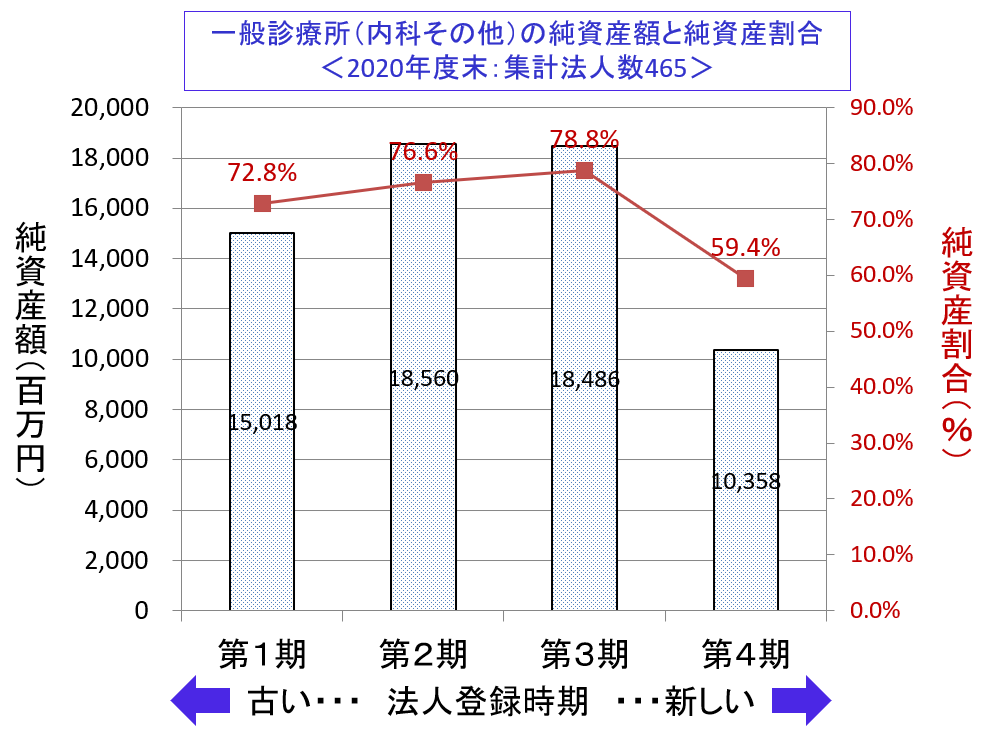

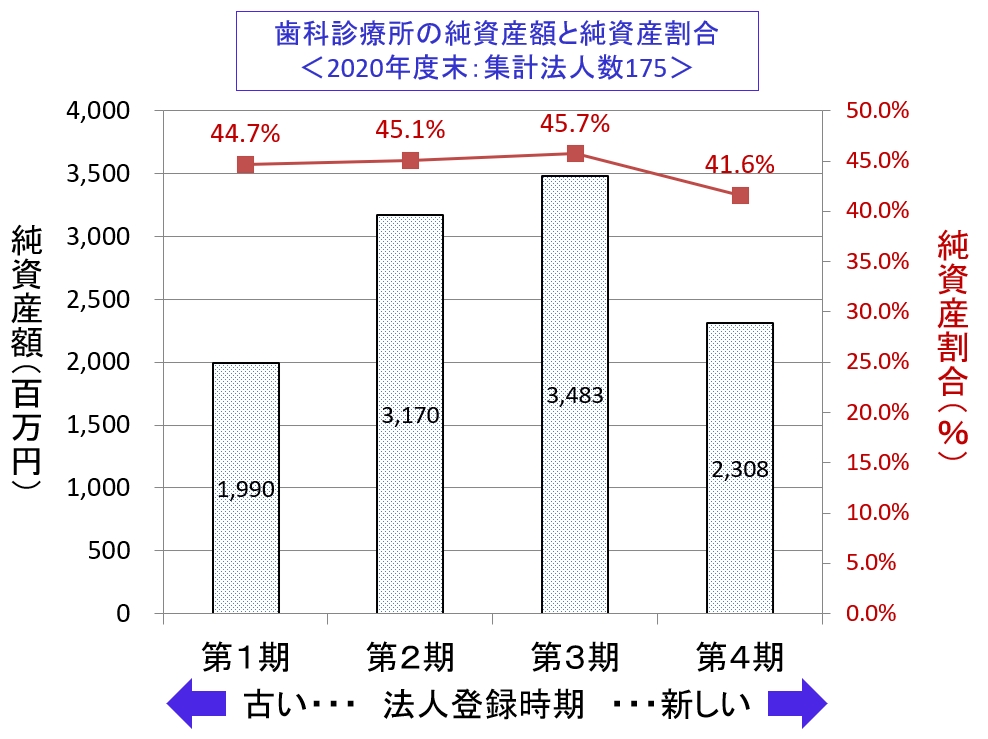

図5、図6のとおり、利益剰余金の累積を反映する純資産額は、法人登録してから約10年の期間にあたる第4期に属する医療法人は少ないが、次の第3期の医療法人は大きく増えている。そして第1期に属する医療法人では大きく減少している。このように利益剰余金を取り崩していれば診療報酬水準の妥当性に関係なく経常利益率は引き下げられるが、これまでの診療報酬改定論議は、このバイアスを調整することなく低く出てしまう医療経済実態調査の利益率を根拠に引きずられてきたのである。

図5 一般診療所(内科その他)を法人登録時期で四等分した場合の純資産額と純資産割合

図6 歯科診療所を法人登録時期で四等分した場合の純資産額と純資産割合

2.英国コロナ政策からの教訓

2021年10月12日、英国House of Commons(邦訳は下院または庶民院)のThe Health and Social Care Committee(保健社会福祉委員会)とThe Science and Technology Committee(科学技術委員会)が合同でコロナ政策の評価報告書「Coronavirus: lessons learned to date(コロナウイルス:これまでに学んだ教訓)」を発表した。これは、WHOが中国武漢で肺炎クラスターが発生したと発表した2020年1月4日から2021年夏までの期間における英国のコロナ政策の成功と失敗を詳細に分析した記録である。その要点を列挙すると以下のとおりである。

◆英国の科学者たちは無症状感染者も感染源になっていることに気付くのが遅かった。

米国のジョンズ・ホプキンズ大学が中心となって作成しているGlobal Health Security Indexにおいて、英国は、2019年10月時点でパンデミックの備えが最もできている国として米国と並びトップ評価を受けていた。その英国のパンデミック準備体制は、インフルエンザのような感染症を前提とした仕組みであった。科学的に未だ証明されたわけではないが、インフルエンザの場合無症状感染者は感染源になっていないと考えられている。政府にアドバイスする立場にある英国の科学者たちは、2020年1月に始まった第1波の時、COVID-19の場合無症状であっても感染力があることに気付くことが遅れた。そのため、症状のある感染者からの感染を防ぐことを対策の柱とし、1回目のロックダウン(都市封鎖)開始が3月23日と遅くなった。その背景には、2003年3月に中国で発生し台湾、香港、シンガポールでも感染者が出たSARS、2009年4月にメキシコで発生した豚インフルエンザ、2012年9月にサウジアラビアで発生したMERSで英国に感染者が出なかったことから、英国は新規感染症とりわけ人獣共通感染症のインパクトを過小評価していたという事情がある。

◆公衆衛生庁の能力を過大評価したことが検査体制拡充の遅れを招いた

2020年1月23日、保健社会福祉長官は下院で英国のコロナ検査体制は世界トップクラスと説明した。しかし、ウイルスを特定する科学的能力とそれを実地で行う体制を整える能力は別物であることがすぐに判明した。パンデミックスタート時点でコロナ対策の中心組織と位置づけられたPublic Health England(PHE:公衆衛生庁)には、COVID-19検査をマネジメントすることができない欠陥があったのである。

公衆衛生庁の検査能力は、2020年1月時点で1日あたり400件から500件にすぎなかった。これに対して韓国や香港はパンデミックの初期段階で大量検査できる体制を整えていた。韓国はMERS、香港はSARSの経験があったからである。英国の場合、感染拡大が進行していた2020年1月25日から3月11日の期間に実施した検査は27,476件にすぎない。これは、各選挙区で1日あたり検査が1件に満たない状況であったことを意味する。ドイツは3月中旬までに1日あたり5万件の検査体制を整えたが、英国は同じ体制を作るのに1ヶ月半遅れた。その結果、英国は診断技術で優れていてもそれを活かすことができずに危機的状況に突入したのである。そこで、コロナ対策の責任と権限を公衆衛生庁から保健社会福祉省に変更した。なお、英国で1日10万件の検査が可能になったのは2020年5月、1日20万件の検査が可能になったのは同年6月、1日80万件の検査が可能になったのは2021年1月である。

◆第1波の時に行った入国規制が的外れだった

英国は、コロナ禍が始まった時、他国からの入国者を規制する方法として「Light-touch border controls」と呼ばれる考え方を採用した。これは感染者が多い国や地域からの入国だけを規制するものであり、英国は中国、イラン、韓国、イタリアからの入国を規制した。しかし、第1波の感染拡大経路調査によれば、第1波の時の感染者の33%がスペイン、29%がフランス、12%がイタリアからもたらされたのであり、中国からは0.4%に過ぎなかった。

◆パンデミックの初期段階に科学者による検討を行うために必要なデータが不足していた

非常事態が発生した時に政府にアドバイスするThe Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE:非常事態科学諮問グループ)が組成されるが、当初そのメンバーは非公表であり、SAGEのアドバイス内容、議事録も非公開であった。しかし、議会等から非公表に対して批判が出たため、2020年3月20日にアドバイス内容が公表された。メンバー氏名が公表されたのは同年5月4日、議事録公開は5月29日だった。パンデミックのための会議が開催されてから85名を超える科学者、専門家がメンバーになっていたことが判明した。しかし、COVID-19感染の検査体制構築が遅れていたため、科学者による検討に必要なデータが十分に獲得できていなかった。他国が早い段階でNon-pharmaceutical interventions(非医薬品的措置⇒ワクチンや治療薬を使うのではなく感染者隔離や人々の行動制限によって感染予防する介入方法)を実施できたのは政府内リーダーたちによる決定であったが、英国の場合政治家の決断が遅かった。

◆検査体制の遅れが院内感染リスクと高齢者施設内感染リスクを高めた

公衆衛生庁とThe London School of Hygiene and Tropical Medicineが2021年2月にSAGE(非常事態科学諮問グループ)に提出した報告書によれば、検査体制の遅れから第1波の時だけでイングランドでCOVID-19に院内感染した人は36,152名にのぼり、これが院内感染全体に占める割合は40.5%であった。検査体制が不十分であったことは、病院を退院した患者が高齢者施設に移行する時に大きな問題を引き起こしていた。政府は、検査体制が整っていないことを理由に、2020年4月2日の時点においてもPCR検査が陰性であることを高齢者施設への移行の前提条件にしていなかった。2020年3月17日から4月15日の期間に病院から高齢者施設に移った高齢者は約25,000人であり、その中に感染者がいて高齢者施設クラスターを引き起こしたと考えられている。また、それ以上に問題だったのは、第1波の時に高齢者施設職員の検査を定期的に行っていなかったことである。

◆NHSがリーダーシップを発揮した

英国民のためのセーティネット医療事業体であるNHS(National Health Service 詳細は連載第4回参照)が危機対応に迅速に動いた。当時のNHS England長官であったサイモン・スティーブンス卿は、2020年3月、一般病床10万1千床のうち3万床超をコロナ病床にすること、医療スタッフの約20%をコロナ医療に再配置することを宣言、さらに野戦病院を7カ所設置した。パンデミックが始まった時、イングランド地区には人工呼吸器が8,175台しかなかった。そこで、サイモン・スティーブンス卿はThe Ventilator Challenge UK Consortiumという組織を作り、産業界の協力を得て22,175台の人工呼吸器を製造してもらった。また、NHS Englandを退職して間もない人達に職場復帰をお願いしたところ多くの元職員が応じてくれた。加えて第1波を乗り切るためNHS Englandが25万人のボランティアを募集したところ75万人もの人々が登録してくれた。

◆ワクチンの開発と必要量確保には合格点を与えられる

コロナ政策で英国が最も成功したと言えるのは、パンデミック発生から1年以内にワクチン開発できたことである。これにより112,000人以上の生命が助けられたとの推計がある。ワクチン開発はその国の生命科学力に依存する。パンデミック発生と同時に英国では複数の研究機関がワクチン開発に乗り出した。その中でOxford/AstraZeneca vaccineが実現した。この自国開発ワクチンに加えて、英国政府はファイザー、モデルナなど他のワクチンが完成する前から発注するリスクをとり、それが英国民に必要なワクチン確保に役立った。そして、2021年9月1日までに4,800万人、成人人口の88%が少なくとも1回の接種を受けた。また、2021年9月中旬までにワクチン開発に協力してくれるボランティアが50万人登録した。

◆英国の医療システムは他の先進諸国よりも医療資源が不足している

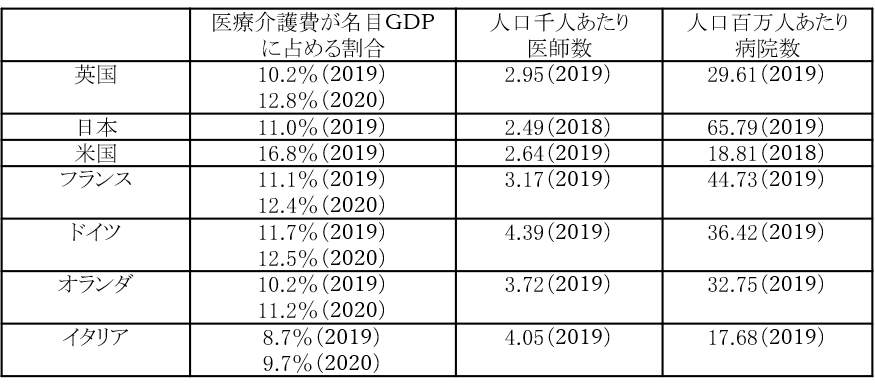

英国は医療に対する投資が不足してきたため旧態依然とした施設が多く、施設内でコロナ医療と通常医療を分離することに支障をきたした。英国の医療システムは他の先進諸国よりも医療資源が不足しており相対的に復元力、弾力性が劣る。この説明を裏付けるデータがOECD Health Statistics 2021に記載されていたので表3を作成した。なお、医療介護費が名目GDPに占める割合の2020年データはコロナ医療費を含んだ速報値である。

表3 医療提供体制に関連するデータの国際比較 (出所)OECD Health Statistics 2021から筆者作成

(出所)OECD Health Statistics 2021から筆者作成

◆コロナ死亡者数が多くなった原因の1つとして英国民の肥満度が高いことがあげられる。

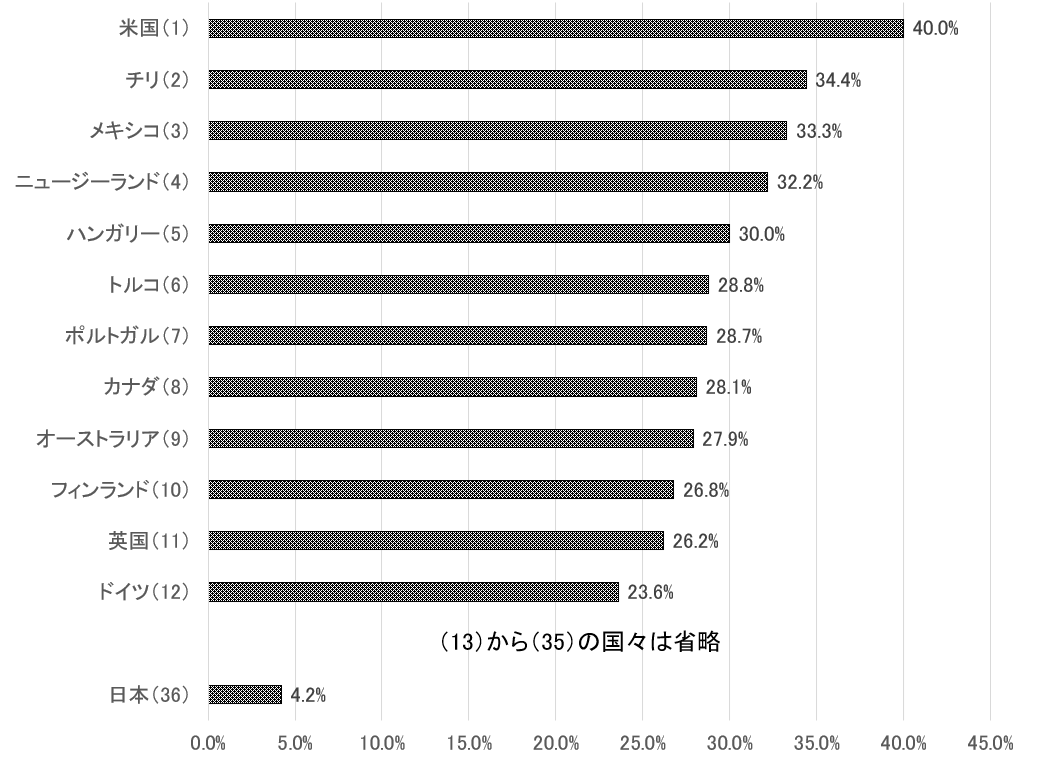

肥満者ほどCOVID-19による重症化リスク、死亡リスクが高いことが分かっていることから、この報告書は英国民の肥満度が高いことが欧州の中で相対的に死亡者が多い理由の一つではないかと推察している。図7は、OECD(経済開発協力機構)が2017年に発表した36カ国の「15歳以上人口に占める肥満者の割合」データである。英国の肥満者割合は26.2%であり36カ国中で11番目に高い。それにしても1番目の米国の肥満者割合40%は異常値に見える。また、喜ばしいことに日本は4.2%と最も低い。このように肥満者割合が低いことが日本でCOVID-19による死亡者が少ない「ファクターX」の1つかも知れない。

図7 15歳以上人口に占める肥満者の割合の国際比較

(2016年時点もしくはそれに近い年のデータ) (出所)OECD OBESITY UPDATE 2017より筆者作成

(出所)OECD OBESITY UPDATE 2017より筆者作成

以上