IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変える。

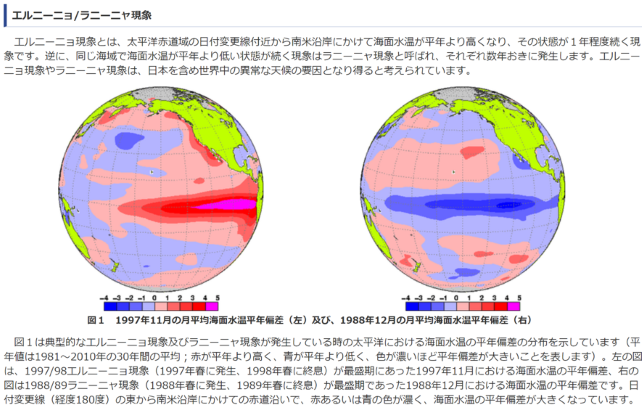

まず気象庁による説明を少し引用しておこう(図1)。

図1 エルニーニョ/ラニーニャ現象

なおエルニーニョについて更に詳しく知りたい方はこの気象庁HPを読んで頂きたい。

さて、それではIPCC報告の将来予測で多用されている第6世代モデルCMIP6は、どのぐらいこれを再現しているだろうか。

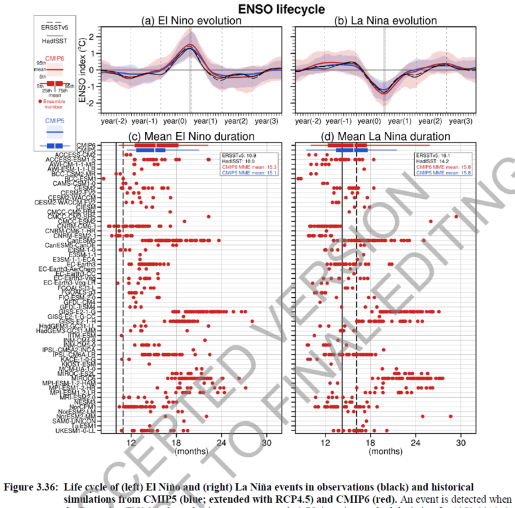

図2はモデル計算結果(赤線)を観測(黒線)と比較したもの。比較対象にしているのは「エルニーニョ指数ENSO」で、図1で赤から青に大きく変化している太平洋の赤道付近の海面水温を指数化したものだ(なお青線は1世代前の第5世代モデルだが説明は割愛する)。期間は1950年から2010年までである。

図2

(a)はエルニーニョが起きた時の、(b)はラニーニャが起きた時の指数の時間変化を示している。どちらも、ピークのタイミングを合わせて表示してある。一見すると、モデルと観測値はよく合っているように見える。けれども、モデルの誤差(赤い影)はずいぶんと大きいことに注意しよう。そこでもっと詳しくみたのが(c)と(d)である。

(c)ではエルニーニョの持続期間が横軸に示してある。縦に並んでいるのがそれぞれ異なる気候モデルで、点が沢山打ってあるのは、その気候モデルによる複数の計算結果である。

(c)の右上に小さく書いてあるように、観測ではエルニーニョの持続期間は10.0か月ないし10.9か月(観測によって誤差がある)であるが、モデルは平均で15.3か月である。のみならず、モデルによってばらつきが大きく、観測値に近い計算結果もあるが、1年半(18か月)とか、それ以上のものも多い。

(d)は(c)と同様なものをラニーニャについて示したもので、こちらは持続期間は平均ではモデルと計算でだいたいあっているけれど、やはりモデルによってずいぶんばらつきがある。

この他にも、エルニーニョ指数は観測では季節変化が大きいが、モデルはそれをあまり再現できていない、といった課題も指摘されている(Figure 3.37、図は省略)。

エルニーニョの発生は、地球規模での気温を上昇させる。また日本にもさまざまな異常気象をもたらす。

「CO2等の排出によって世界の気候が変わり、異常気象が増える」という予測がよく報道されている。だがその予測に使われているモデルは、予測以前の課題として、過去のエルニーニョを数量的によく再現できているとは言いがたいことが分かった。

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑮」に続く