イベント開催報告 グローバルエコノミー

「Workshop of Search and Platform at Canon Institute for Global Studies」のサマリー

去る7月8日(火)、京都大学経済研究所にて「Workshop of Search and Platform」(対面形式)が開催された。本ワークショップは昨年度に引き続きの開催であり、一般公開とすることで広く聴衆を募った。また、学術界においてプラットフォームの経済分析で活躍する研究者のみならず、訴訟や政策形成の現場で実務経験を有する経済コンサルタントも招くことで、学術理論と実務的知見の接点を探る場となった。

産業組織論において世界的な業績を持つJay Pil Choi(Michigan State University)は、“Platform Incentives and the Limits of Self-Preferencing Regulation”と題した報告では、オンラインプラットフォームが自社製品を他の出品者よりも優遇する動機と、それに対する規制の効果を理論的に検討した。プラットフォームは、自社製品の販売収益と、出品者からの手数料収入とで利潤を最大化するが、一方を規制しても他方を通じて戦略的行動を強化する可能性がある。その結果、必ずしも消費者厚生が改善されず、むしろ悪化することさえある。とくに、垂直分離のような構造的介入は、手数料の上昇を通じて逆効果を生む場合もある。本研究は、プラットフォーム規制の効果が市場構造に大きく依存することを理論的に明らかにし、画一的な政策対応の限界を指摘している。

石垣浩晶(NERA)は、“The Role of Economic Consulting in Litigation and Regulatory Response”と題して、経済コンサルティングの役割とその発展過程を紹介した。報告では、企業結合審査、知的財産権訴訟、商事紛争、といった多様な分野における経済分析の活用事例を紹介しつつ、特に日本国内における経済コンサルの展開を詳述した。近年では、公正取引委員会の対応強化やEBPM(Evidence-Based Policy Making)の浸透によって、国内においても経済的手法への関心と需要が高まりつつある。他方で、裁判所や企業の間では依然として経済学に対する理解や、専門家活用への意識が十分とはいえず、今後の成長には継続的な啓発活動と制度的支援が不可欠であるとした。

Teh Tat-How(Nanyang Technological University)は、“Network Interoperability and Platform Competition”にて、プラットフォーム間の相互連結性が価格競争に与える影響を理論モデルにより分析した。従来の研究が全プラットフォーム間に均一な接続があることを前提としていたのに対し、本研究では、業界全体型、連合型、ペア型といった多様で現実的なネットワーク構造を導入可能な柔軟な枠組みを提示した。その結果、相互連結の構成や強度の違いによって、価格が低下し消費者厚生が改善されるケースもあれば、逆に競争が緩和され価格が上昇するケースも存在することが示された。プラットフォーム間の接続の「有無」だけでなく「構造」が競争のあり方を左右するという示唆を提供している。

市橋翔太(Queen’s University)は、“Mechanism Design and Innovation Incentive for an Ad-Funded Platform”において、広告収益に依存するプラットフォームが、コンテンツと広告をどのように組み合わせて収益を最大化するかについて分析した。特に、広告の収益性が高くなると、質より量を重視した低品質コンテンツが広く配信される傾向が強まり、結果としてコンテンツの質を高めるインセンティブが損なわれる可能性があることが示された。これは、ニュースサイト等におけるジャーナリズムの質低下といった現象を理論的に説明する枠組みを提供している。

Chengsi Wang(Monash University)は、“Pay As You Share: Content, Platforms, and Regulation”において、ニュースなどのコンテンツを制作するメディアと、それを要約・転載して広告収益を得るプラットフォームとの関係を理論モデルを用いて検討した。近年、政府がプラットフォームに対しメディアへの収益分配を義務づける動きが広がっている。本研究は、収益分配がセカンダリコンテンツ(要約記事等)の質を向上させるが、同時にメディアの有料記事(プライマリコンテンツ)への投資意欲や読者の購読行動に対する影響は一義的でなく、文脈に応じて多様であることを示した。また、広告型と購読型といった異なるビジネスモデルの下では、分配制度の効果も異なって現れる点が強調された。

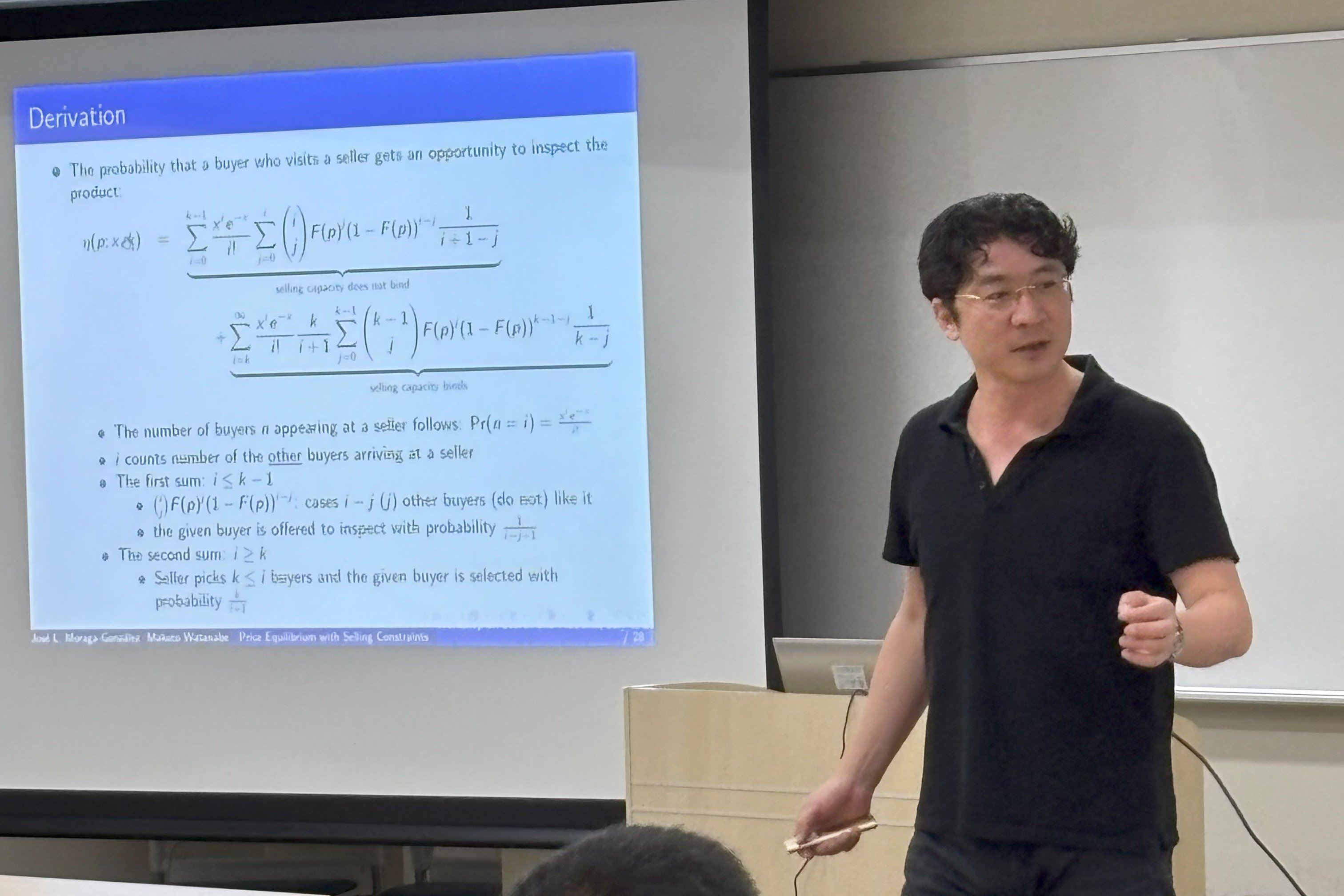

渡辺誠(京都大学)は、“Price Equilibrium with Selling Constraints”において、売り手が全ての買い手に対応できない「販売制約」が存在する市場においては、たとえ価格競争が行われていても、価格が社会的に望ましい水準より高止まりし、取引量と取引の質が低下する可能性があることを示した。買い手は商品を実際に見て初めて価値を判断するが、販売制約のもとでは、売り手が価格を下げて顧客を呼び込むインセンティブが弱まり、最終的に市場全体の厚生が損なわれる。本研究はこのメカニズムを理論化し、待機時間、予約制限、店舗混雑、アクセス過多によるサーバー障害などが市場の効率性に与える影響を捉える分析枠組みを提示している。

今回のワークショップは、前回に引き続き京都での開催となり、プラットフォームの制度設計をめぐる多角的かつ熱のこもった議論が展開された。分析の焦点を共有する研究者が一堂に会したことにより、理論と実務を架橋する視座からも、極めて実りある会合となったと評価できる。また、学術研究者と実務家というバックグラウンドの異なる参加者の交流は、議論の幅を広げる重要な契機となっており、今後もこのような形式のワークショップを継続していく予定である。

登壇者

Jay Pil Choi

ミシガン州立大学(Michigan State University)

石垣 浩晶

NERAエコノミックコンサルティング マネジングディレクター

Teh Tat-How

南洋理工大学(Nanyang Technological University)

市橋翔太

クイーンズ大学(Queen’s University)

Chengsi Wang

モナシュ大学(Monash University)