(前回:米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか)

気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。

タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。

今回は、「4章 二酸化炭素の強制力に対する気候感度」について解説しよう。

以下で、囲みは、CWG報告書からの直接の引用である。

■

まずは章の要約から。以下で、平衡気候感度(ECS)とは、CO2濃度を倍増させた場合の気温上昇。AR5、AR6はそれぞれIPCCの第5次、第6次報告である。

気候モデルが、CO2の増加に対する気候の平衡気候感度(ECS)を決定する目的には適していないという認識が高まっています。これを受けてIPCCは、歴史的データや古気候再構築を含むデータ駆動型アプローチを採用しましたが、データが十分でないための信頼性は低いものです。

データ駆動型のECS推定値は、気候モデルによる推定値よりも低い傾向にあります。IPCC AR6のECSの「可能性の高い」範囲の上限は4.0℃となり、AR5の4.5℃よりも低くなっています。この上限値の引き下げは、古気候データによって十分に正当化されています。他方でAR6のECSの「可能性の高い」範囲の下限値は2.5℃で、AR5の1.5℃よりも大幅に高い値になりました。しかし、この下限値の引き上げは十分に正当化されません。AR6以降に得られた証拠によるとそれは約1.8°Cとなっています。

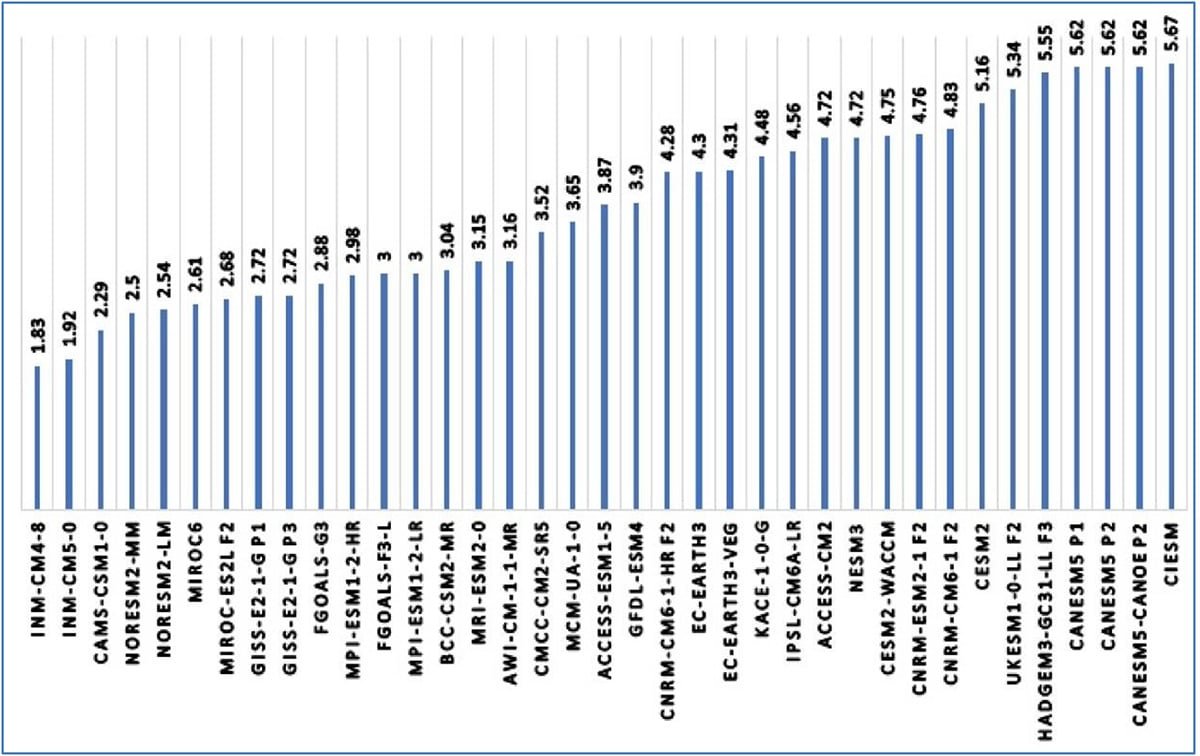

本来であれば、気候モデルで計算すれば、ECSの値が求まるはずなのだが、IPCCが用いたモデルの間でECSの計算値には大きなばらつきが出てしまった(図4.1)

図4.1 CMIP6アンサンブルの37の気候モデルにおける平衡気候感度(℃)

各モデルの識別子は水平軸に表示

出典:(Scafetta, 2021)

ここで図4.1で「MPI-」と示されているマックスプランク研究所のモデル2つは、気候感度ECSがほぼ3になっているが、これは3になるように雲などのパラメーターをチューニング(調整)した結果である。

MauritsenとRoeckner(2020)は、彼らのマックス・プランク研究所(MPI)気候モデルについて次のように述べています(強調は原文のまま):

「私たちは、MPI-ESM1.2全球気候モデルを近代に計測された温暖化に一致させるためにチューニングした方法を文書化しました。この取り組みは明らかに成功しました。歴史的に起きた順序を考慮すると、この調整は、事実上、エアロゾルによる強制力を調整する代わりに、雲のフィードバックを操作してECSを約3Kという目標に合わせることで、過去の気温上昇を説明する、という選択でした。」

要するに、MPIのモデル開発者はECS値を3℃に設定し、その後、意図した結果に一致するように雲のパラメーター化を調整しました。

このように、気候感度はチューニングされてしまうので、モデルで気候感度を計算するという手順自体に疑問が生じる。このため、IPCCはモデル計算の結果だけでECSを推計することを止めた。

モデルのチューニングに関する懸念と雲のパラメータへの高い依存性を考慮し、AR6(2021)は気候感度の評価において気候モデルシミュレーションに依存せず、データ駆動型手法を採用しました。

ここでIPCCが採用したデータ駆動型手法とは、地質学的な古気候の気温推計データと、近代になってからの歴史的な気温観測データを、気候モデルの結果と組み合わせてECSを推計するというもので、結果はECSの最良推定値として3.1°C(可能性の高い範囲:2.6–3.9°C)とされた。

古気候の代理指標は、地球の温度における古気候の変化と、強制要因の変化の推定値を比較することで、過去の気候の感度を評価するために使用されます。最も情報量の多い2つの期間は、現在の気温より約3~7°C低かった最終氷期最盛期(約2万年前)と、現在の気温より1~3°C高かった中期鮮新世(約300万年前)です。最終氷期最盛期の気温低下が小さいことは、気候感度が高い値をとる可能性が低いことを示す最も確かな単独の証拠です。しかし古気候における推定値は、推定された温度と強制力の何れにも大きな不確実性があるため、やはり不確実です。さらに、過去の気候状態に基づく気候感度の推定値は、現在の気候システムの状態に適用できない可能性があります。

AR6において、IPCCはSherwood et al.(2020)の結果に主要な重きを置きました。この研究は、歴史的データと古気候プロキシをプロセスベースのアプローチと組み合わせ、ECSの最良推定値として3.1°C(可能性の高い範囲:2.6–3.9°C)としました。

一方で、近代になってからの歴史的な気温観測データに基づけば、平衡気候感度ECSはもっと低く推定されるということは、Lewisらが一貫して論じてきた。Lewisは、IPCC AR6で採用されたSherwoodらの推定にも問題があると指摘している。

Lewis(2022)は、この結果について、方法論的な誤り、古い入力値の使用、および分析における主観的なベイジアン事前分布の採用など、複数の懸念を指摘しました。Lewisの分析では、気候感度はSherwoodら(2022)の分析よりもはるかに低く、より厳密に推定されています。中央値は2.2℃(17~83%の確率範囲で1.8~2.7°C、5~95%の非常に高い確率範囲で1.6~3.2℃)です。IPCC AR6は、ECSが2.3℃未満である確率を5%と推定しましたが、ルイスは50%を超えると推定しました。シェルドウッドらとルイス間の議論に関する最新の論文では、それぞれが立場をさらに擁護しています。

このように、ECSの下限はAR6ではAR5よりも引き上げられたが、有力な反論が出ている状態だ。冒頭の要約にあるように、CWGはECSの下限はLewisが示した1.8を採用すべきとしている。

ところで、ECSというのはCO2が倍増してから何世紀もたって実現する平衡状態において定義されるので、架空の話であり、当面の気候変動とは関係の少ない概念だ。実際には、CO2が徐々に倍増した場合にどの程度の気温上昇が実現するかという過渡気候応答(TCR)の方が重要な概念となる。TCRは近代になってから観測された気温データの制約を強く受けるため、IPCCとLewisの結論の一致は良好である。

過渡気候応答(TCR)は、気候感度に関するより有用な観測的制約を提供します。TCRは、二酸化炭素を年間1%の割合で70年間増加させた場合(つまり、徐々に倍増させた場合)に生じる全球気温の上昇です。ECSと比較して、観測に基づいて計算されるTCRの値は、海洋熱吸収の不確実性や、長期的なフィードバックプロセス(例:氷床)の時間スケールの範囲から生じる均衡状態の曖昧な境界線といった問題を回避することができます。TCRは、ECSよりも、歴史的な温暖化によってより厳密に制約されています。AR6は、TCRの「非常に可能性が高い」範囲を1.2~2.4℃と評価しました。ECSとは対照的に、TCRの上限はより厳密に制約されています。比較すると、Lewis(2023)が算出したTCRの値は1.25~2.0℃であり、ECSよりもAR6との一致がはるかに良好です。

つまり、今から21世紀の終わりにかけて(あと75年間)、ある一定量のCO2の増加によってどの程度の気温上昇が起きるかということについては、CO2濃度が倍増した時点でIPCCは1.2~2.4℃、Lewisは1.25~2.0℃であり、おおむね意見の一致が見られるということだ。

なおこのIPCCの推計もLewisの推計も、いずれも太陽活動の大きな変化や都市熱の混入などは無いものと仮定しての計算である(これらについてはCWGは別の章で論じている)ことについては注意が必要だ。