「電気代がゼロになる」「月々の支払いが実質ゼロになる」といった家庭用の太陽光パネルの広告をよく目にする。

しかし、この一見お得な話とは、現行の電気料金体系の抜け穴を突くものであり、じつは他の家庭の犠牲のもとに成り立っている。いつまでも続くとは到底期待できない。

1. 電気代ゼロの「お得感」はどこから来るのか

太陽光発電については、「再エネ全量買い取り制度」による実質的な補助金や、太陽光発電設備購入への政府・自治体の補助金などが存在していることはよく知られている。だが、これに加えて、金額的に勝るとも劣らない「隠れた補助金」がある。

どういうことか。家庭に太陽光パネルを設置すると、昼間の電力をまかなえるため、電力会社から買う電気の量を大幅に減らすことができる。そして、日本の家庭向け電気料金は、たくさん使うほど1kWhあたりの従量料金(使用量に応じた料金)が高くなる階段制や時間帯別メニューが多く、太陽光のおかげで昼間の高い単価の電気を買わずに済むので、電気代は大きく節約できる。

つまり「電気代0円」や「実質タダ」といった宣伝文句の核心は、本来支払うはずだった電気料金を支払わなくて済むことにある。

例えば、太陽光で発電した1kWhを自宅で使えば、その1kWh分の電気を買わなくて済み、同時に再生可能エネルギー発電の賦課金など使用量比例の料金も節約できる。こうした仕組みで、太陽光発電を導入した家庭では電力会社への支払いが劇的に減るという「お得感」を得られていた。

2. 固定費を従量料金で回収するという歪んだ構造

だが、このお得感の背景には、現行の電気料金における制度上の歪みがある。電力を送るための送配電ネットワーク(送電線や変電設備)や太陽光発電が止まった時に発電する火力発電などの維持費用の大半は、本来は使用量とは関係なくかかる固定費である。

しかし従来の電気料金体系では、そうした固定費の回収を電気代の基本料金(毎月定額の料金)には十分反映していない。実際には、固定費のうち、基本料金で回収できているのは僅かである。大半の固定費は、使用した電力量に比例する従量料金に上乗せされており、電気をたくさん使う人ほど多く負担する仕組みになっている。

このような料金構造になった背景には、貧困家庭への配慮や、省エネインセンティブの付与といった政策的な配慮があった。これ自体は、政策目的としてはそれなりに納得できる。しかし、いま問題なのは、この料金体系に、太陽光発電が便乗して、太陽光パネルを設置する余裕のあるお金持ちを優遇する結果になってしまっていることだ。

つまり「固定費を従量料金で回収する」という歪んだ構造により、日中の購入電力量を太陽光で大きく減らした家庭は、送配電網の固定費に対する負担も不当に小さくなってしまう。本来なら電力網の維持には一定のコストが必要なのだが、そのコスト負担から逃れて得をすることが可能になっていた訳である。

太陽光発電を設置した家庭は昼間の購入電力を減らすことで、火力発電の維持や送配電にかかる費用まで削減できてしまい、電気代全体を大幅に下げられる構造になっていた。電力会社側から見ると、固定費部分の多くを従量料金経由で集めているために、太陽光発電が普及して、販売電力量が減ると、収入が不足することになる。

3. 「隠れた補助」の分まで負担しているのは誰か

太陽光発電を導入した家庭が負担を逃れた固定費は、消えてなくなるわけではない。その穴埋めは結局、他の電力利用者にしわ寄せされる。

太陽光発電なしで通常通り電気を購入している家庭や、マンション住まいなど自前で太陽光を設置できない人々は、自分たちの従量料金の中に、太陽光家庭が支払わなかった分まで含まれる形になっている。

つまり、太陽光で昼間の電力購入を大きく減らした一戸建ての家庭は電力網の維持費負担から逃げ得となる一方で、その不足分を太陽光を持たない他の家庭が事実上肩代わりしている。

もとより太陽光パネルには、全量買い取り制度や、政府・自治体による補助金による、あらゆる支援があり、これも、一般の人々の負担のもとに成り立っている。だがじつは、上述した電気料金の歪みを通じた「隠れた補助」こそが、もっとも金銭的な効果が大きい。

このような不公平が放置されれば、太陽光パネルを設置しない人々との間での不公平が広がるだけでなく、電力会社の経営にも影響が出る。電力会社の収入が減れば、固定費の回収不足に陥り、そうなればいずれ電気料金全体の値上げ(他の需要家への負担転嫁)につながる。

4. PVの「本当の価値」は何か

このような制度の是正は、太陽光パネルを大量導入するとなれば不可避であり、やがては、太陽光発電による収入は、その経済的な価値に収斂してゆくことになるだろう。それでは、太陽光発電の、本当の経済的な価値とはどの程度であろうか。

太陽光発電は本質的に「二重投資」である。なぜなら、太陽光・風力発電は、お天気任せなので、いくら建設しても、火力発電や送電線を無くすことはできないからである。日射がなくても、風が止んでいても、電気は必要だからだ。このため太陽光・風力発電は、本質的に、火力発電に対して二重投資になる。だからこそ、太陽光・風力発電を大量導入すると、電気料金が大変に高くなる。ドイツの電気料金は欧州の中で最も高い。カリフォルニア州の電気料金は、フロリダ州の倍もする。

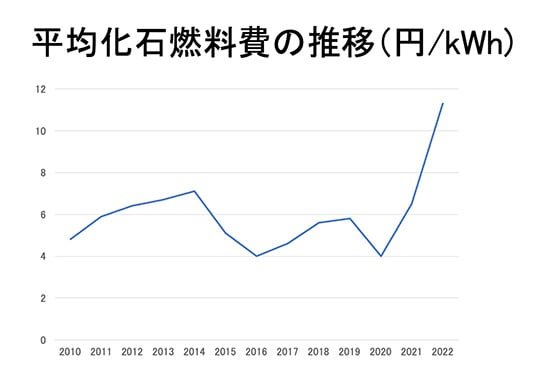

従って太陽光発電が1kWhの電力を生み出すことで節約できるのは、せいぜい火力発電に使う燃料費程度しかない。その額は2010年代を通じてせいぜい4円から7円程度だった(図)。その後、2022年にはウクライナでの戦争などにより一時は高騰したが、いまでは元の水準に戻りつつある。

図 日本平均の発電用化石燃料費の推移

日本の輸入価格(CIF価格)と燃料別の発電電力量を用いて計算

今まで太陽光を導入した家庭が享受してきた電気代の節約によるお得感とは、その大部分が、前述した制度上のからくりによるものだった。つまり、これまでは太陽光パネルで発電すると、家庭向け従量電気料金を削減できていた。これは東京電力エリアでは18円から30円にも上った(表)。

しかし今後、もし電力料金が改訂されて、太陽光パネルの電気がその本当の経済的価値で評価されるようになれば、太陽光パネルによる電気代の削減はせいぜい燃料費分の4円から7円に落ち着くことになる。こうなると、太陽光パネルによる「お得感」は一気に消滅するだろう。

表 東京電力エリアにおける家庭向け従量電気料金(kWhあたり)の推移

|

年度 |

第1段階(~120 kWh) |

第2段階(120–300 kWh) |

第3段階(300 kWh超) |

|

2010年度 |

17.87 円 |

22.86 円 |

25.95 円 |

|

2012〜2015年度 |

19.43 円 |

25.91 円 |

29.93 円 |

|

2016〜2022年度 |

19.52 円 |

26.00 円 |

30.02 円 |

「電気代ゼロ」の謳い文句は、電気料金制度に内在する「隠れた補助」に依拠していた。だがこれは、太陽光パネルの大量導入が進むにつれ、持続不可能であり、是正される運命にある。これから太陽光発電の導入をする家庭では、「電気代ゼロ」には程遠くなり、損失を出す運命になるかもしれない。