防護服はもう不要だった

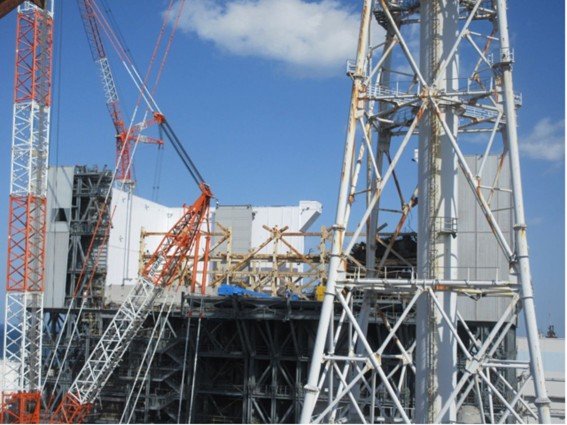

福島第一原子力発電所の廃炉作業の様子を視察する機会があった。

2011年3月11日、想定を上回る大津波が福島第一原子力発電所を襲った。全電源が喪失し、冷却機能が失われて、炉心の核燃料の温度が上昇し、溶融した。水面から露出した燃料棒と水蒸気が化学反応し水素が発生、原子炉建屋内に水素が溜まり、爆発した。

その後14年が経ったが、廃炉に向けた作業が進められて、現在では、状態は落ち着いている。原子炉建屋を除く敷地内の殆どでは防護服などの装備が不要で立ち入ることが出来る。筆者も原子炉建屋の目の前まで防護服などを着用せず行った。

筆者同行者による撮影(以下同様)

ここまで安全になったのは、汚染したガレキの撤去や、敷地内の除染を進めたのち、地表にモルタルを吹き付けるなどの措置をして、放射性物質のダストが舞うことを低減するなどの措置によるものだ。

溶融した燃料はデブリと呼ばれる塊になっているが、この燃料デブリに水を掛け冷却を続けている。冷却することで原子炉圧力容器内は、外気とあまり変わらない温度まで下がっている。

冷却水は循環しており、その冷却水を浄化処理したあとの処理水(アルプスALPS処理水と呼ばれるもの)が敷地内にぎっしりと並べられた約1,000キロリットルタンクに貯められていた。これについては、2023年8月から海洋への放出が開始されたことで、こんごは徐々に減少に向かってゆく。タンクの解体も始まっている。

トリチウムをどう見るか

今後は、本格的に燃料デブリを取り出す作業をすることになっているが、これがどの程度難しいものになるかはっきりしない。燃料デブリは約880トンあると言われる。筆者の概算ではかさとしては10メートル四方で深さ1メートルのプール程度だと思われるので、それほど多くはないようにも思えるが、何しろ放射能を強く帯びているため、取り出しは容易ではないようだ。

一連の作業計画は、多くの関係者の真摯な検討によって定められたもので、筆者が口を挟むようなものではないのだろう。だがそれを重々承知で、あえて、安全性と経済性という観点から、つまり、道徳的、心情的、ないしは政治的な観点を抜きにして、いくつか思ったことを書こう。

まずALPS処理水である。原子炉で使用された冷却水には様々な放射線物質が含まれることになるが、62核種の放射性物質を大幅に低減できる浄化処理設備が完成した。

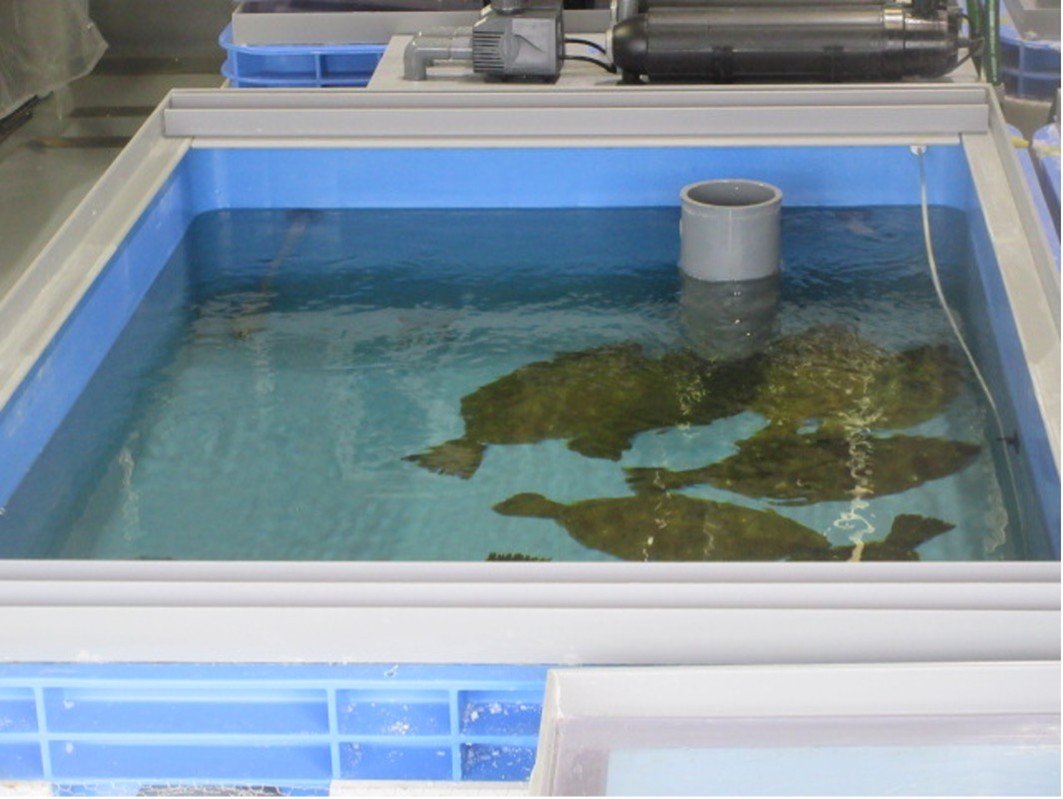

処理水の安全を確認するためにヒラメの養殖が行われている

処理水中に残るのは、この浄化設備で除去できないトリチウムだけである。トリチウムは水素の一種なので、人体で凝縮されるものでもない。海外の原子力発電所や再処理工場では、はるかに大量に排出している。福島第一原子力発電所でも、今よりもっと多くALPS処理水を海洋放出しても安全性と言う点では問題はない。もし、これまで以上にALPS処理水を海洋放出できれば、数多くあるタンクほぼ不要になり、経済的に廃炉作業が進められることになる。

なお生体内でトリチウムが凝縮しないことをあらためて確認するために、発電所敷地内の一角ではヒラメの養殖が行われていた。

合理的な回答とは

次いで燃料デブリである。良い取り出し方法が見つかれば、取り出せばよいが、現状、燃料デブリは安定している。だが、原子炉建屋の外部を放射性物質により汚染される心配もほぼなくなったので、急いで取り出さなくても、安全性という点では問題がなさそうだ。

その場合、燃料デブリの冷却は続けなければならないが、浄化処理設備や冷却循環設備は建設が終わっているので、今後の費用は、設備のメンテナンスなど、運用面のみとなる。

もちろん、「いつまでも廃炉作業が終わらないのはよくない」、「ALPS処理水を少しの量でも海洋放出することで風評被害がありうる」、といった見解があることは十分に理解する。だが、現状を出発点として、安全性と経済性だけを考えるならば、このようなことが合理的な回答なのではないか。

筆者は、近隣の広野町と富岡町に泊まり、歩いたり、車で移動したりして、地域の復興状況も視察した。新しい住宅が建ち、スーパーやコンビニも営業していて、人々は平穏な暮らしを送っているように見えた。

だが、福島第一原子力発電所に近い町ほど、避難が長期化したため、空き地が目立つ。居住者人数のデータで確認しても、人々の帰還への影響がみて取れた。

今回の福島第一原子力事故では、放射線で亡くなった方は1人もいなかったが、避難や避難の長期化で、健康状態が悪化して亡くなる災害関連死の方がいた。原子力委員会の元委員長である岡芳明先生の分析では、放射線のリスクと避難生活のリスクを比較するならば、避難の解除をもっと早く行うことで人命が救われたはず、とされている。

これと同様に、避難の解除を早めることができれば、町の復興も、より順調だったのかもしれない。これは福島第一原子力発電所については手遅れかもしれないが、今後、万一、原子力事故が発生した際の対策としての避難計画や除染計画を立案するため、よく分析してまとめておくべきだろう。