1 CO2施肥効果と施設園芸農業

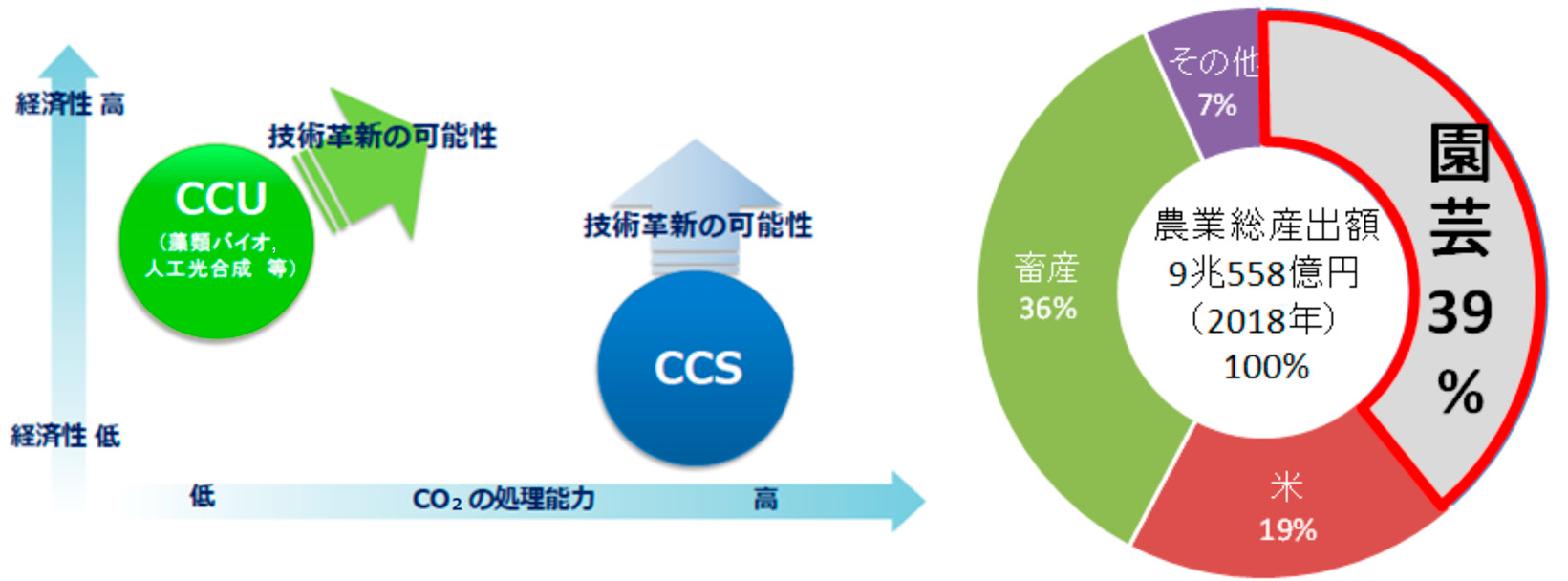

地球温暖化対策の一環として,火力発電所などから排ガス中のCO2を分離・回収し,有効利用または地下へ貯留する技術(Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage:CCUS)が注目を集めている。なかでも,石油代替燃料や化学原料などの有価物を生産し,資源化する CO2 の有効利用技術(Carbon Dioxide Capture and Utilization:CCU)は,CO2の貯留技術(Carbon Dioxide Capture and Storage:CCS)に比べてCO2の処理能力は劣るものの,有価物の製造につながる点で経済的効率が高いと期待されている(図1a)。このような背景から,藻類由来のバイオ燃料や人工光合成,環境配慮型コンクリートなどのさまざまなCCU技術の開発が進められているが,すぐに大規模に普及できる技術はまだ少ない。 そのようななか,わが国の農業生産額の4 割を占める園芸農業分野は,「CO2施肥効果」と呼ばれる現象を応用することで以前からCCUを実践している。この技術はすでに確立しており,さらなる産学官の連携が進めばCCUの大規模な市場となりうるポテンシャルを秘めている(図1b)

図1 (a)CCUとCCSの経済性と処理能力の関係,(b)2018年のわが国の農業総産出額の内訳1)

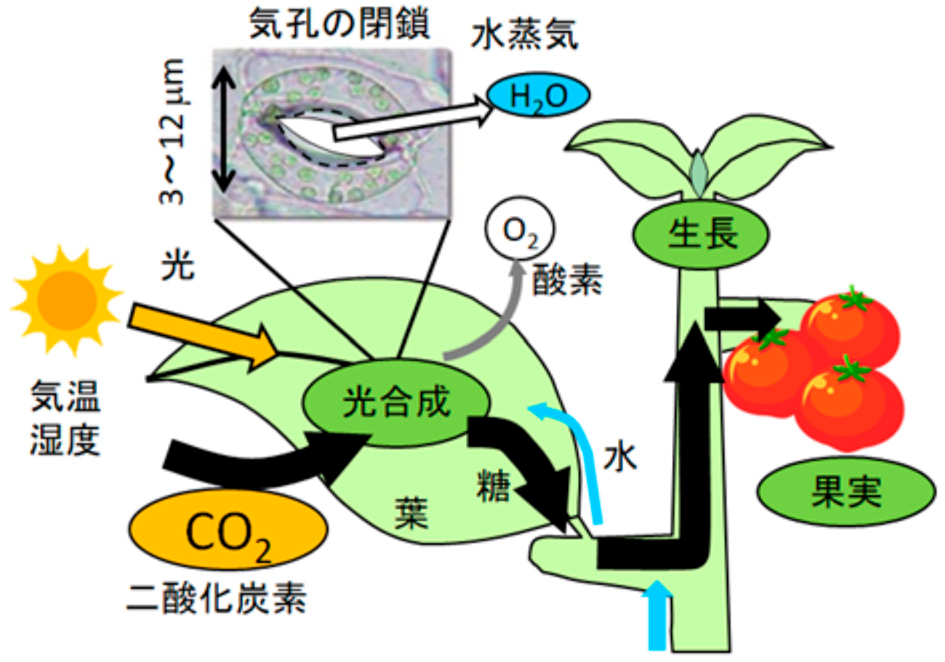

CO2施肥効果とはどのようなものか。植物は,葉に存在する小さな穴(気孔)からCO2を取り込むが,光を浴びたときにこのCO2と体内の水分を原料にして酸素と有機物(糖)を生成する(光合成)。そして,この有機物は植物体を通って輸送され生長や果実の生産に使われる(転流)。従って,大気中のCO2濃度が上昇すると光合成の速度が増加し,果実の生産も進む(図2:黒矢印)。これが CO2施肥効果である。十分に高いCO2濃度が維持されている環境では,この効果により気孔が閉じ気味になりそこからの水分の蒸発(蒸散)が減るため,植物にとって水の節約にもなる(図2:白矢印)。

図2 CO2施肥効果の模式図1)

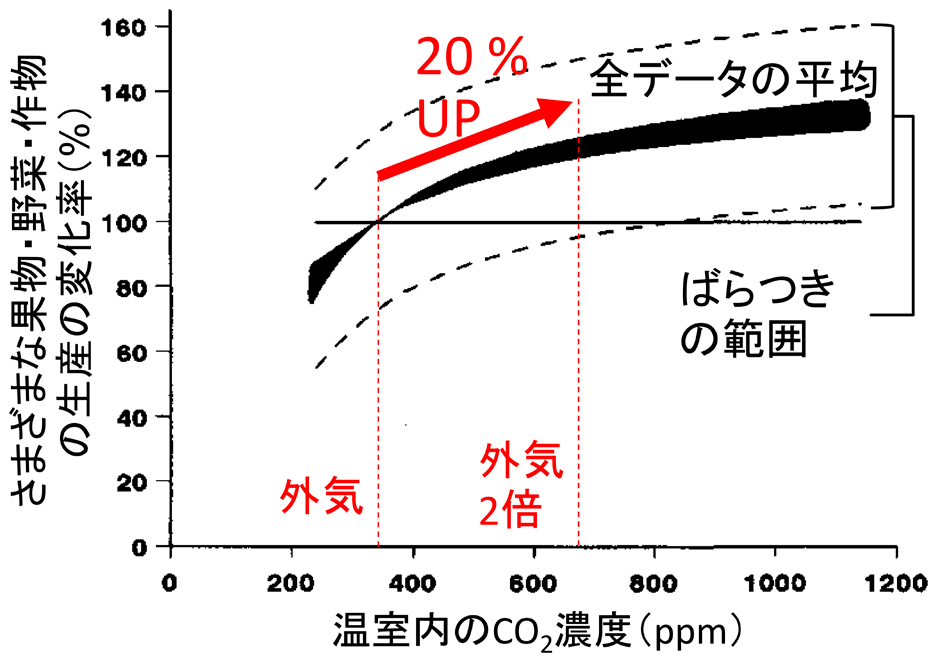

CO2施肥効果の大きさは,さまざまな農作物に対して温室でのCO2濃度を人工的に上昇させた実験により古くから調べられてきた。これらの結果から,温室内のCO2濃度を340ppm(1995年時点)から2倍に増加させると,さまざまな農作物の生長量が平均20%ほど上昇することが実験結果からわかっている(図3)。ただし,温室内のCO2濃度が,換気による拡散や農作物の光合成によるCO2吸収によって外気よりも低下してしまうことがある。そうなると,光合成能力も大きく低下してしまう(図3)。CO2施肥効果の恩恵を最大化するためには,気密性の高い温室内でCO2濃度を経済的かつ安定的に制御する必要がある。

ppm:体積割合の100万分の1

図3 外気CO2濃度(340 ppm)を2倍増加させた温室実験から得られたさまざまな作物の生産量の変化率2)

2 温室におけるCO2 有効利用

CO2施肥効果を積極的に利用する技術の可能性については,関係者には思いのほか認識されていない。現在のところ,わが国で CO2 施肥を行っている園芸施設は全体のわずか3%であり,その主たる地域も関東や九州に限定されている3)。逆にいえば,費用対効果などの実施可能性を検討しつつ,この技術を普及することによって,わが国全体の農作物の生長量を大幅に向上できる余地が残っているということである。 施設園芸の現場では,大きく分けて灯油燃焼方式,液化石油ガス(Liquefied Petroleum Gas:LPG)燃焼方式,液化炭酸ガスの3種類のいずれかを用いた CO2施肥方式が取り入れられている4)。たとえば,「ゆめファーム全農」栃木分室では LPG 燃焼方式を利用してトマト群落内にCO2ダクトを設置して送風ファンでCO2を施肥している。灯油よりもランニングコストは高いものの排ガスがクリーンであり,CO2の利用効率も高い。

温室におけるCCUとは,これらの方式を利用して工業由来の排ガス等から分離した大量のCO2を大規模な温室で有効利用する農業のことである。欧米では,高いCO2濃度を含むガスエンジンの排気を温室に送り込み農作物を促進させる「農業トリジェネレーション」がすでに実用化されている。農業トリジェネレーションは,発電事業を行う際に電力だけでなく発電時の熱およびCO2を利活用する技術である5)。世界有数の農産物輸出国となったオランダでは,温室栽培で自家発電やボイラーに含まれるCO2の積極的な利用を推進している。オランダ農業の高い国際競争力は,以下を軸に経済性と品質(高品質・安定品質)を維持してきた結果であると考えられている6)。

- 選択と集中(得意とする品目への集中)

- 技術力(施設園芸による安定・高品質・コスト低減の実現)

- 技術開発政策(企業化した農家の育成環境の整備)

- 生産者のサポート体制(市場の活用)

特に,施設園芸への予算配分の重点化や規制緩和を進めて技術力のある大規模法人の経営を後押しした点,そして旧・農業省を経済省に統合して古くから農業を産業の一分野として取り扱い,産官学の連携を推進することで農業関連サービスを市場化したという点が重要である。

わが国でも,オランダ農業から知見を得て2013年から農林水産省が農業トリジェネレーションを推進しており,北海道苫小牧市の株式会社Jファーム苫小牧工場をはじめとした「次世代施設園芸拠点」が全国10カ所で整備されている。次世代施設園芸の栽培品目としてレタスとイチゴを選定し,それらの経営の概要と事業性に関する試算も行われている5)。このような実証試験が進めば,オランダとは違い多様な食文化を持つ日本の風土に合った温室CCUのモデルケースが形成されることが期待される。

3 自然環境におけるCO2施肥効果

3.1 CO2増加実験FACE

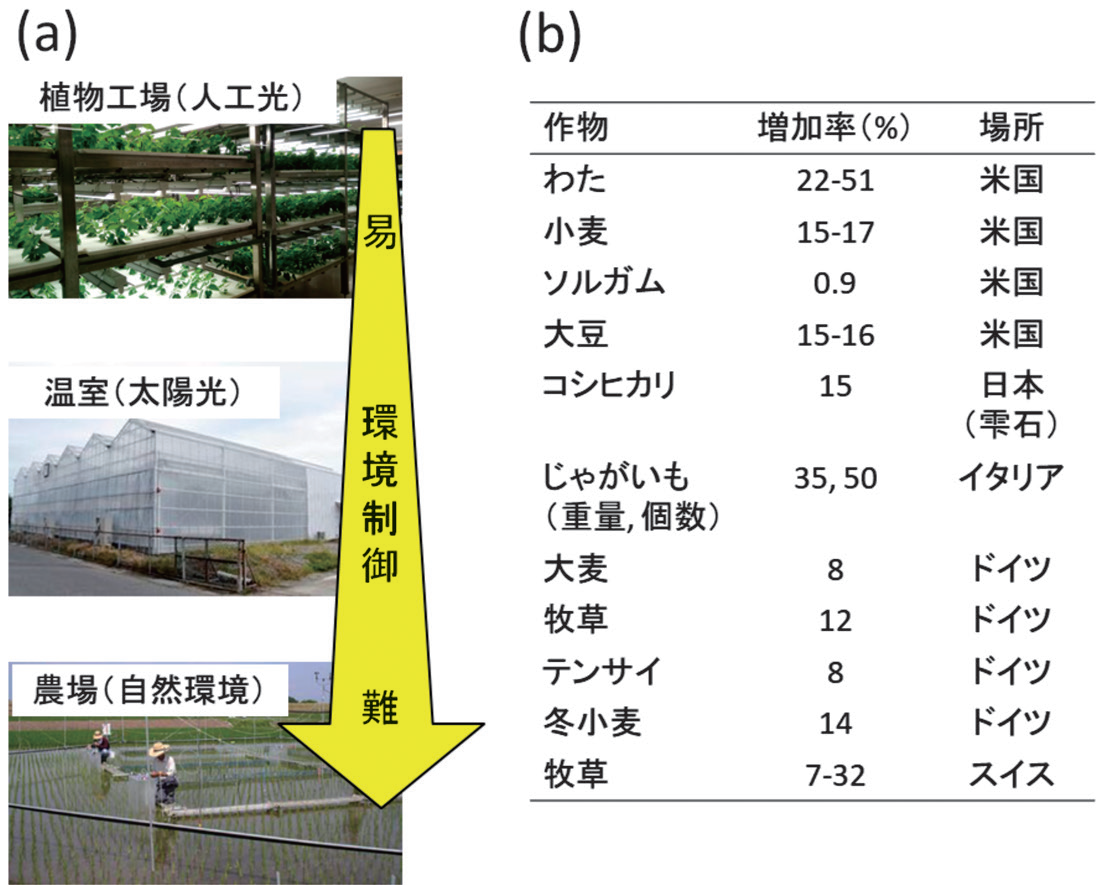

CO2施肥効果は,過去にCO2濃度が上昇し続けてきた自然環境でも起こっているはずである。高い CO2濃度が農作物に与える影響は,温室や人工気象室などを利用して研究されてきたが(図3),地球規模の気候変動による農作物への影響を明らかにするためには,図4aのような現実に近い環境での実態把握が必要であった。そこで誕生したのが,自然環境下で高いCO2濃度を農作物に噴霧してその生育を観察する大規模なCO2増加実験FACE(Free-Air CO2 Enrichment)である。日本では,農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が1998年に岩手県雫石町で寒冷地域の水稲を対象に実験を開始し,2009年以降はより温暖な地域として茨城県つくばみらい市でも実施した。世界各地で行われたFACEでの結果に基づいて,生育期間中のCO2濃度を約400~600ppmに上昇させた場合の生長量の増加率は小麦・大麦・大豆・テンサイで8~20%,ジャガイモや綿は30%を超えることが報告されている(図4b)。わが国のFACE実験でも稲の収量が14%程度増大することが確認されたが,この効果は品種や地域によって3%から36%まで変化する7)

図4(a)植物工場・温室・FACEが対象とする農場の環境制御の難易度,

(b)世界各国のFACE実験の結果(養分を十分に与えた条件で生育期間中の平均CO2濃度を400~600ppmに上昇させた際の作物生長量の増加率8))1)

過去のCO2施肥効果による陸上植物への恩恵はどの程度だったのであろうか。さまざまな要因が影響する自然環境でこれを解明することは簡単ではないが,ある研究によると,1960年代以降の高収量品種の導入や化学肥料の大量投入などによる「緑の革命(農業革命)」によりもたらされた収量増加9)の裏では,気候変動による収量の減少のかなりの部分がCO2施肥効果により相殺されたとされている10)。また,1982年から2015年にかけて世界の陸上で植物被覆の指標である葉面積がCO2施肥効果により増加しており,同時に植物の水分損失も抑えられたことで(図2),水の少ない乾燥地域の葉面積は10%も増大していたという研究もある11)。これらの結果は不確実性を含んではいるが, CCUの概念は植物工場や施設園芸に代表される閉鎖空間にとどまらず,農場のような開放空間に対しても適用できるということを意味する(図4a)。これまでなりゆきで行ってきた自然環境下での農業を CCUの一形態として再認識することにより,自然環境での農業生産性の向上と農業分野の大気CO2 のリサイクルを同時に推進できる。生産性が向上すれば,農業に必要な土地の開拓などの人為的な圧力も下がるので,地球の植物被覆の面積の増大にも資することができる9)。

3.2 技術進展に匹敵するCO2 施肥効果の恩恵

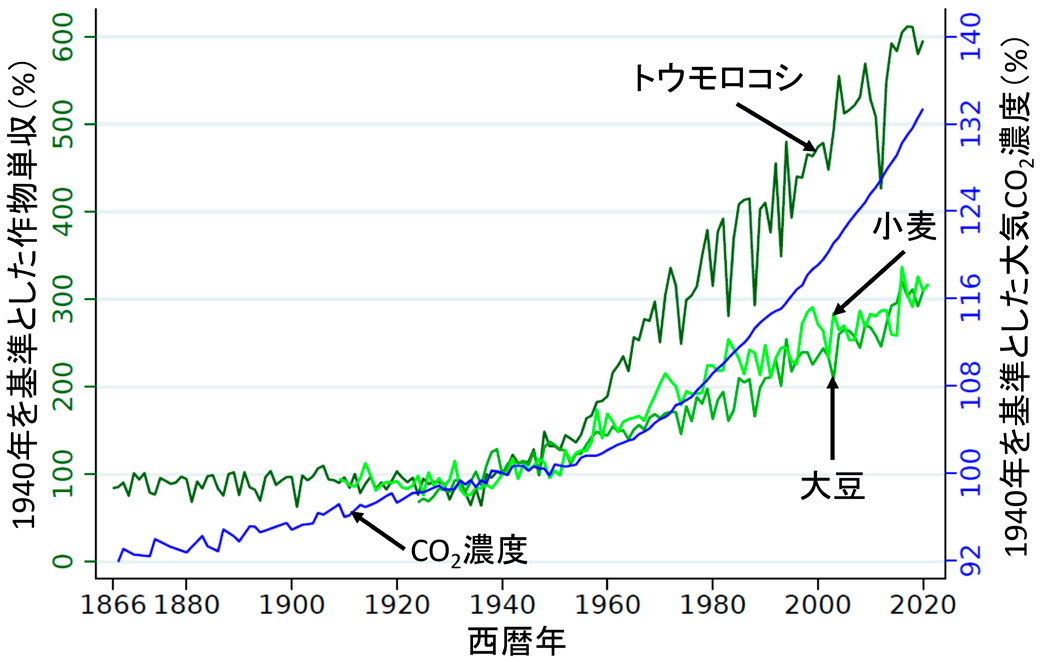

産業革命以降に実現した世界での農作物の大量生産は,化学肥料の発明などの技術進展(イノベーション)による恩恵である9)。ハーバー・ボッシュ法や品種改良などをはじめとした技術進展によって,1960年以降世界の農作物の単収(単位農地面積当たりの収穫量)は大きく増加した。例えば,2020年時点で米国の主要作物であるトウモロコシの単収は1940年に比べて6倍,小麦や大豆も3 倍に増加している(図5)。その恩恵は非常に大きく,地球上から飢饉や栄養失調が激減するとともに,多くの陸上生物が農地開拓の圧力を免れたはずである9)。

ここで,図5の単収の増加量には,前述した大気CO2濃度が上昇することによる「CO2施肥効果」が農作物の生産力を向上させ,緑地面積を拡大させる効果も含まれている。この好影響は,過去の気候変動や大気汚染などによる悪影響を上回った可能性もあることがわかりつつある。

図5 1866~2020年の米国における主要作物の単収(米国農務省)と大気CO2濃度(米国海洋大気庁局のCarbonTracker)の時系列変化1),4)

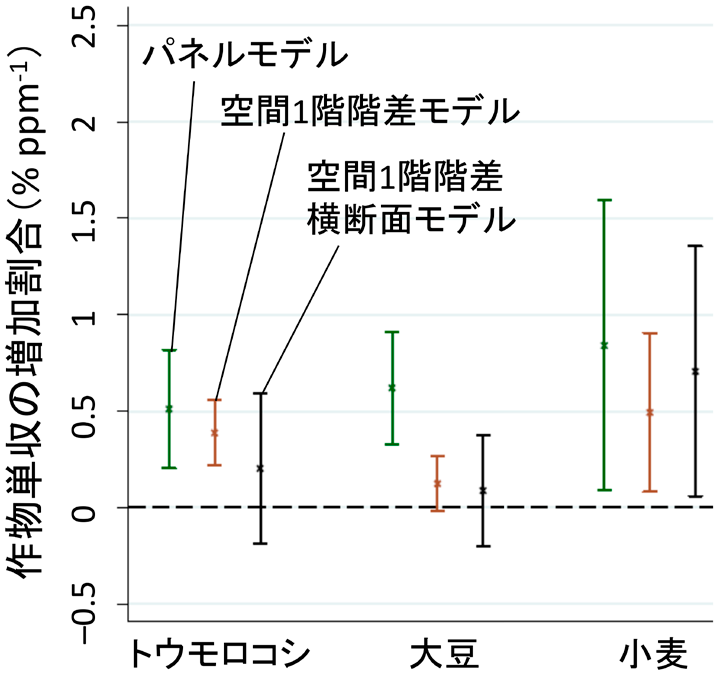

TaylorとSchlenker12)は,軌道上炭素観測衛星OCO-2(Orbiting Carbon Observatory-2)の回折格子分光計による大気中CO2濃度のデータを活用して,米国各地の作物単収の統計データ(図5)に占めるCO2施肥効果の規模を推計した。OCO-2は,2014年に米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration:NASA)によって打ち上げられたCO2濃度の地理的分布をモニタリングすることを目的とした衛星である。地上から衛星までの気柱内の平均 CO2濃度から地上CO2濃度を推定し,米国を約4km幅の水平格子に分割してその場所の年平均地上CO2濃度の偏差(特定期間の平均値との濃度差)を算出した。そして,これらを州単位にまとめて作物の単収データの偏差と組み合わせたパネルデータを作成し,統計解析を行った。また,州ごとの CO2濃度そのものの空間的な違いの影響を除去するために,対象とする州と隣接州の間で各変数の差をとる「空間1階階差モデル」と「空間1階階差横断面モデル」による回帰分析も行った。

図6 は,2種類の回帰分析モデルで米国全体のCO2施肥効果を推計した結果である。すべての計算結果で単収はCO2濃度とともに増加する傾向にあった。例として,OCO-2を用 いた2015~2020年のパネルモデルの解析結果を見ると,CO2濃度が1ppm増加するごとにトウモロコシの単収が0.5%,大豆が0.6%,そして小麦が0.8%増加していた。仮に1940年から現在まで同じ比率でCO2施肥効果が継続したとすると,2020年までの60年間で単収がそれぞれ50%,60%および 80%増加したことになる。なお,乾燥気候に適しているトウモロコシ(C4植物)の単収が他の作物に比べてあまり増加しなかった理由は,トウモロコシの光合成回路が現在よりも低い大気CO2濃度(400ppm)で最適化されているためと考えられる。同様の傾向は,世界のFACEの実験結果でも確認されている。

図6 OCO-2(2015~2020年)の衛星観測データを用いて推計した米国におけるCO2施肥効果1),12)

CO2施肥効果は,化石燃料を使用することで受けられる恩恵であり,地球温暖化によるリスクを評価するうえで無視することはできない。わが国でもこの効果の重要性は認識されてはいるものの,現段階では多くの研究においてCO2施肥効果は考慮されていないか,またはFACEなどの実験結果(3.1 節)がそのまま日本全体の評価に用いられている。CCUを推進するためにも,衛星観測などの最新技術を活用してわが国のCO2施肥効果の実態を明らかにすることは重要である。

4 おわりに

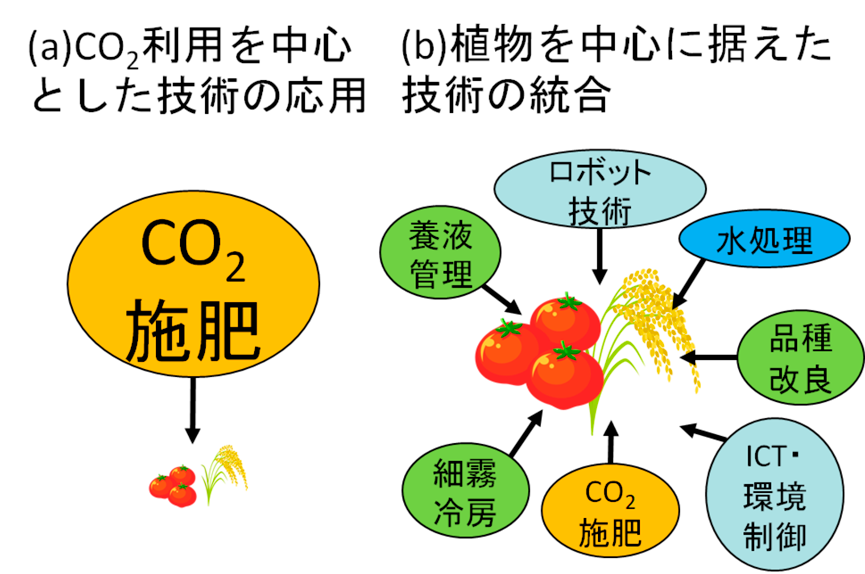

CO2の有効利用(CCU)というと,それに特化した要素技術の開発に目が向きがちである。しかし,農業におけるCCUを推進する上で重要なことは,要素技術を新たに開発することではなく,既往の要素技術を統合することである。CCUをめぐる政策立案においては,このことを十分理解する必要がある。

たとえば,温室におけるCO2施肥に関する要素技術はすでに確立されているが,先に述べたように国内での普及は十分とはいえない。この理由を明確に述べた論文などは見当たらないが,筆者の身近な施設園芸農業の専門家に意見を聞いたところ「農家自身がCO2施肥の効果が実感できていない可能性がある」とのことであった。通常,最適な光合成を得るには,ハウス内の空気中のCO2濃度は十分ではないことが多いので,CO2施肥は収量増加の最も基本的な手段だと思われがちである。しかし,この効果を最大限に得るためには葉の気孔(図2)が開いていなければならず,そのためには光・気温・湿度・気流や時間帯(気孔は日中しか開かない)の最適化や,吸収されたCO2から生成された糖分の果実への転流を促すための気温制御が欠かせない13)。

図7(a)CO2 施肥技術の農作物への「適用」と(b)農業におけるCCU推進のための農作物を中心に据えた技術の「統合」の違い1)

このことから,農業CCUの主役はCO2削減(緩和策)ではなく,植物(農作物)そのものであるといえる(図7)。言い換えれば,農業CCUとは農作物を中心に据えた IT・エネルギー・プラント関係などの幅広い技術統合の実践的な場であり,この推進には民間企業・公的機関・大学等の役割分担を明確にした上での連携が必要不可欠となる。

あらゆる要素技術を利用・統合することは,人間による制御がほぼ不可能に近い自然環境(図 4a)でのCO2濃度上昇への適応策を検討するうえでも重要である。これを進めるためには,まず,屋外における作物の生長量を最適化するための研究が必要である。大気CO2濃度の上昇に対して光合成効率が高い農作物の品種はFACE実験により探索できるので,地域ごとに適切な農作物を見いだして食料の生産効率を増加させることができる。また,高いCO2濃度に適した品種の開発と普及を進めることも重要である。以上の研究開発は,前述したように農作物を中心にしたさまざまな技術開発と並行して行うことが重要である(図7b)。近年進展が著しい遺伝子工学による技術を利用することによって,高 CO2および高温環境に適した遺伝子組み換え農作物を開発できる可能性もある。

FACE 実験によると,高いCO2濃度によって米の品質は低下するという結果が得られているので11),高い品質を維持できる農作物の開発は必要不可欠である。施設園芸でも高い収量と高い品質(糖度など)はトレードオフ関係になることがあるため,両者のバランスを取るための方策を見いだすことも忘れてはならない。

なお,本稿の解析結果に関する詳細や地球温暖化問題との関係については,拙著『データで読み解く地球温暖化の科学』1)を参照いただきたい。

引用文献

- 堅田元喜,“データで読み解く地球温暖化の科学”,(2024)電子書籍出版代行サービス .

- Nederhoff, E. M., “Effects of CO2 concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops”, (1994) PhD dissertation, Wageningen, the Netherlands. https://edepot. wur.nl/206000

- 農林水産省,“ 園芸用施設及び農業用廃プラスチックに関する調査”,(2017). https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouh you/engei/

- 全農,グリーンレポート, 568, 16(2016).

- 小田滋晃ほか,生物資源経済研究,21, 29(2016).

- 三輪泰史,JRIレビュー , 5, 106(2014).

- 長谷川利拡,農環研ニュース,99, 3(2013).

- Nösberger, J., “Managed ecosystems and CO2: Case studies, processes and perspectives”, (2006)

- 堅田元喜,ペトロテック,48 (1),2(2025).

- Lobell, D. B. et al., Science, 333 (6042), 616(2011).

- Zhu, C. et al., Science Advances, 4 (5), eaaq1012(2018).

- Taylor, C. A., Schlenker, W., “Environmental drivers of agricultural productivity growth: CO2 fertilization of US field crops”,(2023)NBER Working Paper 29320.

- フーヴェリンク・キールケルス,“ オランダ最新研究 環境制御のための植物生理”,(2019) 農山漁村文化協会.