データセンターや半導体製造といった電力多消費産業が成長する

第7次エネルギー基本計画の検討がはじまった。

政府資料を見ると

- 今後はデータセンターや半導体製造といった電力多消費産業が成長するために電力需要が増大する

- 大手IT企業は再生エネルギーによる電力を求めている

- したがって再エネ投資をしないと日本は国際競争に勝てない

と言っている。

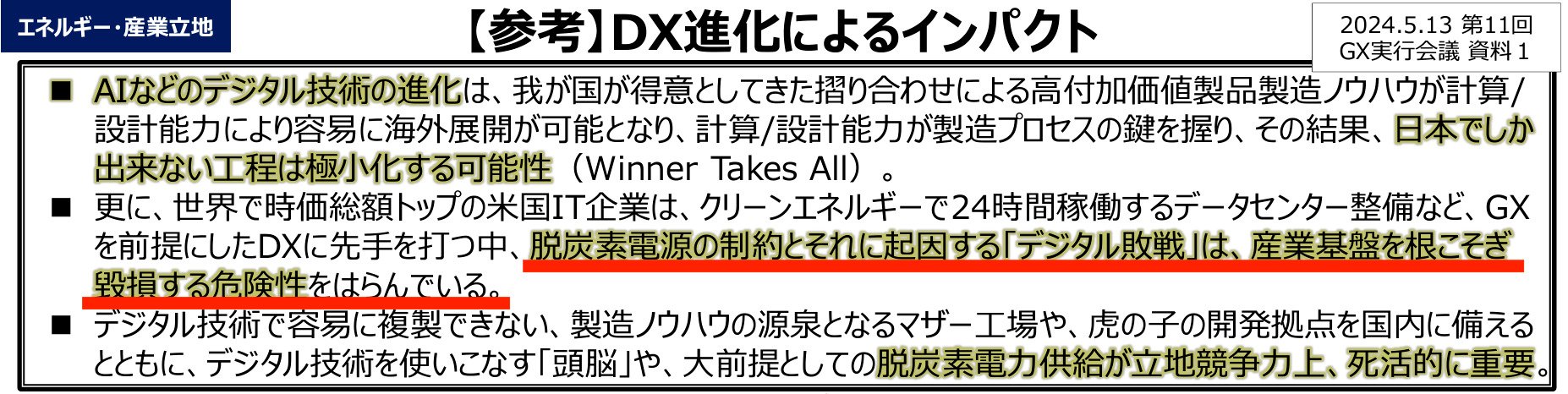

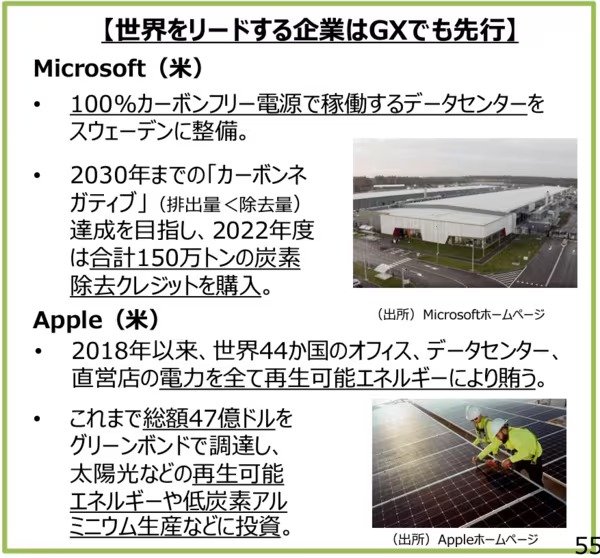

例えば以下の箇所だ(図1の下線部と図2)。

【図1】出所:「エネルギーを巡る状況について」(資源エネルギー庁、2024年5月)

【図2】出所:「エネルギーを巡る状況について」(資源エネルギー庁、2024年5月)

再エネに投資しないと、それに起因する「デジタル敗戦」が起きる、と言いたいらしい。

だが本当だろうか?

むしろ、再エネ投資をすれば電気料金が上がって、IT企業のみならず、日本中から産業がなくなるだけのことではないか?

以下、順に検討しよう。

電力需要は伸びるといっても昔に戻るだけ

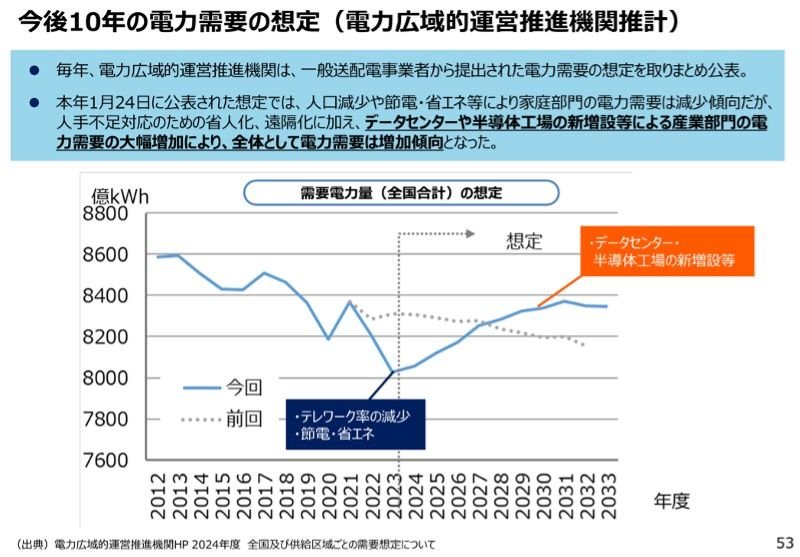

まず今後の電力需要について。政府資料によると図3のような見通しになっている。

【図3】出所:「エネルギーを巡る状況について」(資源エネルギー庁、2024年5月)

これを見るとたしかに電力需要は増大に向かうことになっている。これは過去の傾向から逆転しており、確かにそれなりに顕著な変化である。けれども、増加の絶対量はさほど多くない。せいぜい2018年水準に戻るだけであり、2012年水準よりも低い。

ということは、再エネ発電はもちろんのこと、新たな火力発電所の建設すら、基本的には必要ないはずだ。

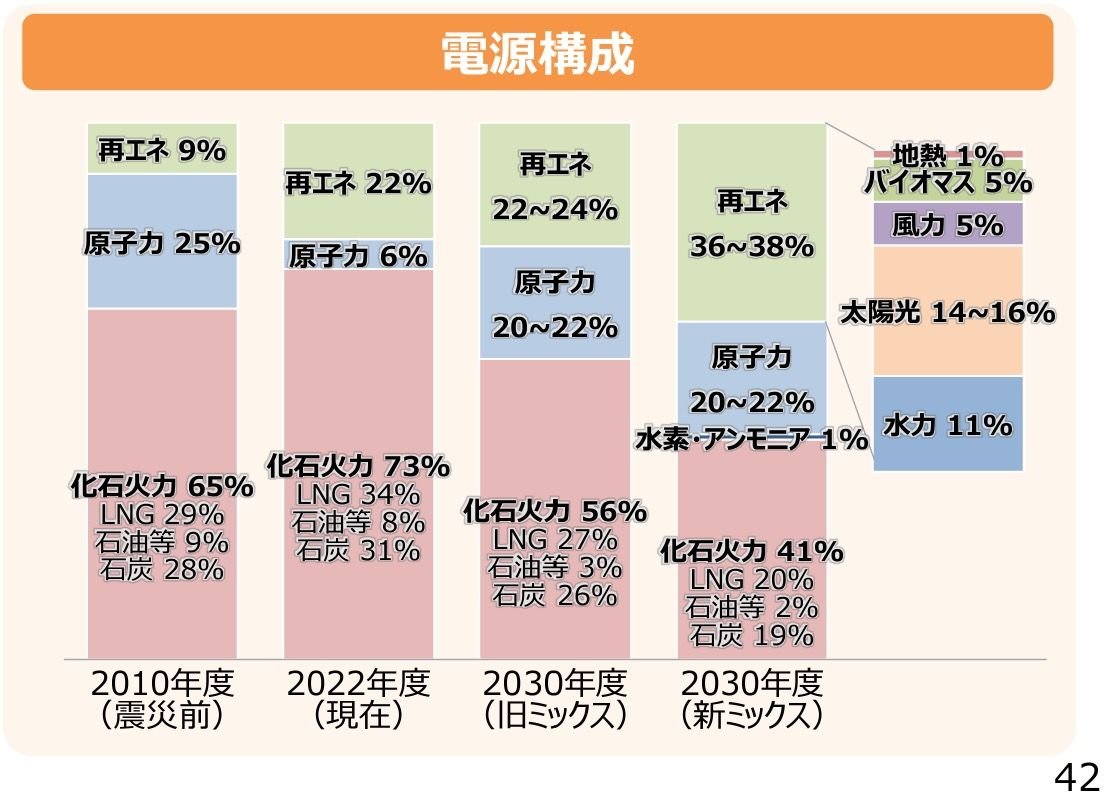

図4を見ると、現在運転が止まっている原子力発電を再稼働すればそれだけで十分足りることが分かる。すなわち、仮に原子力の比率を現在の6%から2030年に20%まで14%だけ引き上げるならば、1割以上の電力供給増大になる。

【図4】出所:「エネルギーを巡る状況について」(資源エネルギー庁、2024年5月)

図3の電力需要増大は8000億キロワットアワーから8400億キロワットアワー程度までのせいぜい5%の増加に過ぎないので、全ての原子力の再稼働まで至らなくても電気は足りる。

再エネが足りないというのは本当なのか?

日本の電源構成のうち、再エネ(水力を含む)は22%、原子力は6%となっている(図4、2022年度)。

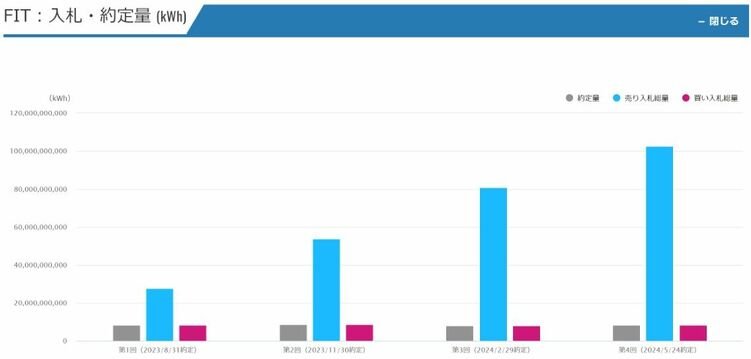

太陽光や風力など再エネで発電した際に発行される「非化石証書」によって、「非化石価値」はバラ売りされるようになっている。けれども需要が供給の10分の1しかないので、その価格は事実上ゼロになっている(図5)。すなわちキロワットアワーあたり0.4円といった、政府が決めた最低価格水準に張り付いたままだ。

【図5】再エネ証書の入札・約定量(出所:日本卸電力取引所のホームページ)

このように、現状では再エネは「あり余っている」。

米IT大手などが「再エネを利用している」と言えるカラクリ

企業にとって国際競争のためには、まず何より電力価格が低いことこそ重要だ。このことは経産省のヒアリングにおいても、多くの企業から聞かれた、と日経新聞は報じている。

中国は安価な石炭火力が発電の主力であり、米国ではこれまた安価な天然ガス火力が主力で、両国とも電気代がとにかく安い。だからあらゆる製造業の投資がいまでも進んでいる。

米国の大手IT企業は再エネを利用していると宣伝している。けれども、本当に物理的に再エネ100%とできるのは、比較的出力が安定する水力発電だけである。その水力でも、渇水になると出力が低下する。

太陽光・風力による発電となると、気象による変動が激しいので、それだけでデータセンターや半導体工場を運転することなどできるはずがない。タネを明かせば、再エネ100%を謳う企業は多いけれども、物理的には、火力発電などによる安定した電気を買っている。それでなぜ再エネを標榜できるかというと、「証書」を買っているからだ。

「証書」とは以下のような仕組みである。

- まず、政府が、全量買い取り制度や補助金などによって、再エネ導入を促進する。この費用は、ほぼ全額が一般消費者の負担となる。

- 再エネで発電した分だけ、「証書」が発行され、希望する企業Xに販売される。

- 日本の場合、いま再エネ賦課金は1キロワットアワーあたり3.49円であるのに対して、非化石証書の価格は0.4円である。

- つまり、この企業Xは再エネ100%を謳っているけれども、物理的には再エネを使っているわけではないし、再エネ導入のための費用負担もほとんどしていない。

このような「証書」は欺瞞だとして、「グリーン・ウォッシング」と批判されている。ホワイト・ウオッシングというのは古くなった家に白ペンキを塗って新築の様に見せかけることだけれども、そのグリーン版、というわけである。

昼間の太陽光発電で夜にライトアップするという「冗談」のような話

実際のところ、証書を使うとじつに奇妙なことが可能になる。

東京都が50億円かけて都庁舎の壁にプロジェクションマッピングをする計画を提出した。これに対して上田令子都議が「CO2削減と言っていることと矛盾していませんか」と質問したところ、都は「再エネで」実施します、と答えた。

昼間しか発電しない太陽光発電で夜にライトアップするというと、まるきり冗談のようだが、結局のところ「証書」を買うだけのことなので、「太陽光発電の夜間ライトアップ」という物理的に有り得ないことが起きる。

けれども現実には、このような証書に頼らない限り、データセンターや半導体工場のような電力消費の多い事業所において、太陽・風力100%を標榜することはまず無理である。

理屈のうえでは太陽光・風力にバッテリーを付ければできるかもしれないが、そんなことをすると、バッテリー代が嵩んでとんでもないコストになり、現実的ではない。

なお「証書」の購入の代わりに、電気事業者の再エネ電気メニューや再エネ発電事業者とのPPA契約(電力供給の相対契約)が用いられる場合もあるが、本質は変わらない。すなわち、再エネ100%を標榜していても、物理的には、火力発電などの電力を購入している。

世界の製造業のシェアを付加価値ベースで見ると、中国が29%、米国が16%、日本が7%となっている。脱炭素に熱心だという欧州は、ドイツこそ5%だが、イタリア、フランス、イギリスは各2%しかない。これは産業空洞化の結果だけれども、愚かな脱炭素政策のせいで状況はますます悪化の一途だ。

日本はどうするのが正解か

製造業ナンバー1の中国で「再エネ100%」と称される電力とは、物理的には石炭火力発電であるにもかかわらず、「証書」を買うことで達成するものだ。

同様に、製造業ナンバー2の米国での「再エネ100%」電力とは、物理的にはガス火力発電であるにもかかわらず、「証書」を買うことで達成するものだ。

それで日本はどうするのか?

現状ですら電気料金が高いのに、さらに再エネを導入して電気代を上げてしまうのでは、国際競争に勝てるはずがない。データセンターや半導体工場はおろか、どの産業も逃げ出してゆく。

日本はまず、とにかく電気を低廉にすることが大事だ。そうすれば、有り余っている「証書」も使って国際競争力のある「再エネ電気」を供給できる。

低廉にするためには、原子力の再稼働、新増設がまず第1だ。それでも間に合わなければ、火力発電の出番である。既存の火力を維持し、さらには新規の火力発電所を建てる。燃料の調達は長期契約で行えば、価格高騰を抑えることもできる。

一方で、データセンターや半導体工場など、将来の電力需要がどのようになるか、はなかなか予想がつかない。半導体は省エネも進むけれども、情報処理の需要がそれを圧倒するかもしれない。生成AIなど、新しい技術が、これまでになかった形でのエネルギー需要を生み出しているからだ。

ビル・ゲイツも再エネ100%を疑問視している

省エネ技術はいつも、既存のエネルギー需要を減少させることには成功してきたが、それ以上に、全く新しいエネルギー需要の発生が上回り、電力需要は長期的な趨勢としては増大してきた。

そして、電力需要が急増する場合には、原子力発電所に比べて意思決定から運転開始までの時間が短くて済む火力発電所が、ますます重要になる。日本は東日本大震災直後の電力不足をなんとか乗り切ったが、これは次々に火力発電所を新設したからだった。

いまの世界情勢において、CO2を2050年にゼロにすることに囚われるのは愚かである。フランスはカタールからLNGを購入するにあたり、2026年から27年間の長期契約を結んだ。つまり2053年までの契約だ。日本もこれぐらい長期の契約を結ぶならば、安定して安価な契約をすることが可能になる。LNGだけでなく、石炭も長期契約をするとよい。

前述の政府資料を見ると、マイクロソフトが再エネ推進企業のように書いているが、よく見ると「クリーン電力」と書いてあって、再エネだけではない。じつはマイクロソフトの創業者ビル・ゲイツは再エネ100%というアイデアをナンセンスだとしている。東京のような大都市が太陽光100%になったとして、台風で3日悪天候になったらどうするのだ、それでも電力供給ができるような蓄電池技術は存在しない、と述べている。そしてビル・ゲイツは実は原子力と核融合を推進している。

日本も、再エネではなく、原子力を推進すべきだ。いまの日本のGX実行戦略なるものは、一応は再エネと原子力の同床異夢状態であるが、やはり「再エネ最優先」が色濃く出ている。いま必要なことは、この再エネ最優先を止めることであり、原子力最優先に抜本的に変えることだ。

そして愚かな脱炭素はやめて、化石燃料をきちんと位置付けるべきだ。政府の言う「デジタル敗戦」をしないためには、何よりもまずは安価な電力こそが必要である。それによってデータセンターや半導体工場の立地が進めば、しめたものだ。その結果、予期せぬ急激な電力需要増が起きるとすれば、それに応えられるのは化石燃料による火力発電をおいてほかにはない。