電気代の高騰が国民生活を直撃している。その元凶は「再エネ最優先」なる日本政府の政策だ。主には太陽光発電と風力発電で、いずれも自然まかせの変動性がある。その欠点を補うために、日本政府は実に5重もの投資をしている。再エネにかかるコストを正確に示さずに国民に負担を強いる政策には問題があるのではないだろうか。

「再エネ賦課金」のコストは序の口

「再エネ最優先」という政策のためには、まずは再エネ本体に投資しなければならない。その原資として「再エネ賦課金(正式名称=再生可能エネルギー発電促進賦課金)」が電気代に上乗せされて徴収されている。

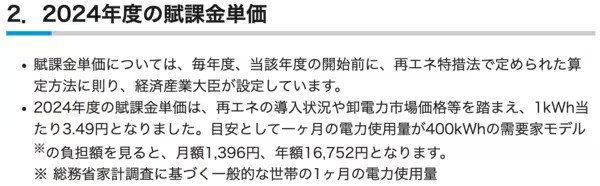

2024年度は、この再エネ賦課金が引き上げられて、世帯当たりで年額1万6752円になると政府が発表した(1カ月の電力使用量が400kWhのモデル)。

出所:経済産業省のニュースリリースより

国民からは怒りの声が上がっている。

ところがこれは氷山の一角に過ぎない。

1万6752円というのは、電気代に上乗せされて家庭が支払う金額だ。けれども、それ以外に、企業が支払う金額はもっと大きい。

政府資料によると、再エネ賦課金は1kWhあたり3.49円となっているので、年間の販売電力量7707億kWh(2024年度想定)を掛けると、総額は2兆6897億円になる。日本の人口を1億2000万人として、1人あたりなら2万2000円超、標準的な3人世帯なら6万7000円ほどにもなる。

つまり、賦課金の大半は企業が負担する。ただし、企業が負担するといっても、その分給料が減ったり、物価が上がったりして、結局最終的には家庭が負担する。

家庭の電気料金は総務省家計調査によると3人世帯であれば毎月1万円程度、年間12万円程度だから、事実上、電気料金は、再生可能エネルギー推進のために、すでに5割増しになっている。

太陽光発電・風力発電は本質的に2重投資

ところが、これだけ投資しても、火力発電所や原子力発電所をなくすことはできない。

日照が乏しいとき、風が吹いていないときでも、電気は必要だからだ。つまり太陽光発電、風力発電は、本質的に2重投資となるのだ。

太陽光・風力の価値は、日照や風がある間だけ発電して、火力発電所の燃料を節約できる分しかない。しかも、一斉に大量に発電すれば、今度は停電などのトラブルを避けるため、出力を抑制せざるを得ない。

日本の太陽光発電の設備利用率は17%しかない。年間83%は、火力など他の発電に頼っている。

太陽光・風力には「バックアップ電源が必要だ」という言い方がよくされるが、これは「エコひいき」が過ぎる。普通の感覚では「83%」をバックアップとは言わない。本当のところは、電力供給を担っているのは火力などの電源であり、太陽光は気まぐれに発電しているに過ぎない。

バッテリーで3重投資に

再エネ利用促進の一環として、家庭で大きな太陽光発電を置き、電気を使いきれない時間にはバッテリーに貯めておいて、日照がない時間に使うという手法がある。

これについて「補助金があれば、建築主にとっては採算がとれる」という宣伝をよく見る。だが、補助金の原資は誰が負担しているのか。一般国民が電気料金や税の形で負担しているのである。

仮に採算が合うといっても、それは家庭用の電気料金制度の隙を突いているからだ。晴れた時には電気を使用しないというならば、本当は、電気料金の内訳として、もっと固定費は高く、従量料金は低く設定しないといけない。

この理由は、以下の思考実験でわかる。

例えば全ての家庭で太陽光発電と蓄電池を導入したとしよう。それでも、原子力・火力発電所や送配電網は減らすことができない。日照がないときにも電気は必要だからだ。

家庭用太陽光が発電する電気の価値は、本当は、卸電力市場の電気の価値で評価しないといけない。そうすると、家庭用の蓄電池など、採算がとれないことは確実だ。

よく現状の家庭用電気料金と比較して採算がとれるかどうかという「グリッドパリティ」を太陽光発電の経済性の基準として持ちだす人がいるが、発送電システム全体を維持するためのコストを負担しなければならないことが分かっていない。

地上に定置する事業用の蓄電池が、いまブームになっており、大量に導入される気配である。これも、気まぐれな太陽風力が一斉に動いたり止まったりするからだ。急激な発電量の変化を緩和するために「需給調整市場」が創設されてオークションが行われ、それで蓄電池が導入されている。

この蓄電池も、太陽光・風力の大量導入などしなければ、全く無用なものだ。この費用は、再エネ賦課金とは別に、本体の電気料金に上乗せされている。

送電網整備で4重投資

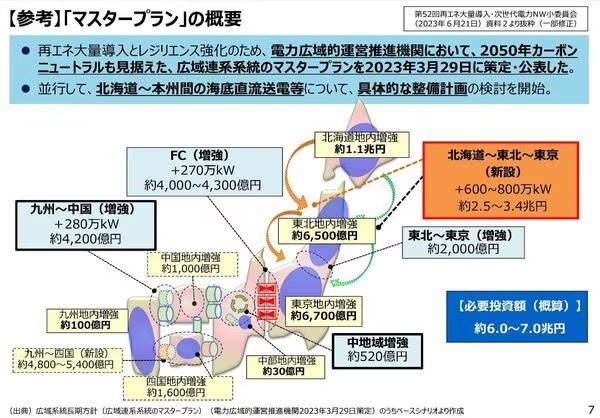

また、太陽光発電、風力発電を大量に建設すると、一斉に発電した時には電気が余る地域がでてくるため、余った電気を他の地域まで送るために、政府は送電網の整備を検討している(図1)。

【図1】政府の送電網整備計画(出所:資源エネルギー庁「電力ネットワークの次世代化について」

特に洋上風力を多く建設する予定の北海道に関しては、北海道内だけで1兆円をかけて送電線を増強する。さらに、北海道から新潟まで、北海道から福島までの海底送電線を合計で3兆円かけて建設するという。

再エネの大量導入などしなければ、こんな送電線は当然要らない。

北海道に1000基を超える洋上風力発電所が林立し、そこで発電した電力が何兆円もの送電線で本州に送られてゆく。北海道の素晴らしい自然景観がどうなるかも気になる。

この送電線の費用も、再エネ賦課金とは別に、電気料金の本体に上乗せされる。

挙句に火力発電建設で5重投資

再エネが大量導入されたことで、火力発電は稼働率が下がった。卸電力市場が自由化されているので、これでは採算がとれなくなる。そこで近年になって古い火力発電所の廃止が相次いでいる。

ところが、これまで見てきたように、再エネだけでは電力を安定供給できない。それで節電要請が全国各地の恒例行事となってしまった。

そこで新しい電源が必要となり、建設費を必ず回収できる新制度として「長期脱炭素電源オークション」なるものがはじまった。落札した電源の中には原子力や蓄電池も含まれているが、LNG火力も含まれている。

なんのことはない、結局のところ、火力発電は必要なのだ。

こんなことなら、従前のように、電力需要のピーク対応として古い火力発電所をきちんとメンテナンスして残しておけば、結局は一番安上がりで済んだはずだ。

1年のうち、ごく稀にしか動かさないのだから、最新鋭・高効率である必要などない。かつてのように電気事業が発電から送電、配電まで垂直統合されていれば、全体からみて最も合理的な判断をしたであろう。

政府は本当のコストを示せ

以上のように、再エネの大量導入によって、再エネ賦課金以外のコストも増大するが、政府はこれをきちんとまとめて示していない。

現行の第6次エネルギー基本計画の進捗を測る指標としても、電気代のうち再エネの買い取り費用と化石燃料の費用だけを合計して「電力コスト」と呼んでいるが、これは本来の意味の電力コストではなく、著しく矮小化されたものだ。

本来であれば、政策を評価するためには、仕上がりとしての「電気代」の合計を指標としなければならない。

慶応義塾大学の野村浩二教授の推計では、この電気代の合計は年間21兆9000億円(注:政府の光熱費補助でこれより6000億円軽減している)となっている(図2)。

【図2】日本の企業・家計の光熱費合計。影の部分は政府補助金による軽減分(出所:慶応義塾大学産業研究所野村浩二教授研究室「エネルギーコスト・モニタリング」)

このうち少なくとも再エネ賦課金の2兆8000億円は再エネによるものだが、本稿で指摘した一連の費用を含めると、いったい再エネの費用は幾らなのか? それはこれから、どの程度上昇していくのか? その詳細な検討なくして、政府は再エネ大量導入を続けるべきではない。

最近、筆者は有志とともに「非政府エネルギー基本計画」を発表した。そこでは、電気代を東日本大震災前の2010年水準(キロワットアワーあたり産業用14円、家庭用21円)に戻す目標を掲げている。

政府はいま検討している第7次エネルギー基本計画において「電気代」を指標に据え、いくらまで下げるのか、数値目標を立てるべきだ。