台湾のエネルギー備蓄は極めてお寒い

中国による台湾封鎖のシナリオが米国シンクタンクから発表された。タイトルは「強要して屈服させる(From Coercion to Capitulation)」。アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)と戦争研究所(ISW)の共同研究である。

【参考】

◎「アメリカがやっと気づいた『中国は戦争をしなくても台湾統一ができる』という脅威」(遠藤誉氏による解説記事)

このシナリオでは、武力侵攻することなく、中国が台湾を併合する。概要は以下の通りだ。

- 2024年から2027年にかけて、台湾を取り巻く軍事演習と輸送船への立ち入り検査(臨検)を組み合わせて、事実上の海上封鎖をして、エネルギー・食糧などの重要物資の供給を途絶させる。

- サイバー攻撃やテロによって台湾内のインフラや行政機能を破壊する。

- 米国・日本などが軍事介入しないように太平洋へのミサイル発射などで威嚇する。

- 以上により、台湾の生活を困窮させ、海外に見捨てられたという諦めムードを蔓延させて、台湾政府を中国との平和交渉のテーブルに着かせる。これが事実上の台湾の降伏交渉となる。

報告書は111ページにわたる大部で、このシナリオについて詳しく書いてある。そして台湾、米国、そして米国の同盟国(日本を念頭においていることは間違いない)に向けての政策提言もしている。

だがこのシナリオでひとつ疑問なのは、なぜ4年もかけるのかということである。台湾は、食料の在庫は半年分あるとされているが、エネルギーの備蓄事情は極めてお寒い。

石油は100日分以上の備蓄があるという。だが石炭は現状では40日分しかなく、これを50日分に伸ばそうとしているところである。液化天然ガスは現状では11日分しかなく、2027年までに14日分に増やそうとしているだけである。

【参考】

◎『The Resilience of Taiwan’s Energy and Food Systems to Blockade』(Jackson Rice、CENTER FOR EXCELLENCE IN DISASTER MANAGEMENT & HUMANITARIAN ASSISTANCE ROBERTSON FOUNDATION FOR GOVERNMENT FELLOW UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO SCHOOL OF GLOBAL POLICY AND STRATEGY)

◎『台湾「経済封鎖」に脆弱性、エネルギー備蓄薄く』(日本経済新聞2024年4月30日電子版)

台湾のエネルギー需給状況は日本にとてもよく似ている。

わずか11日でLNG火力発電が止まる

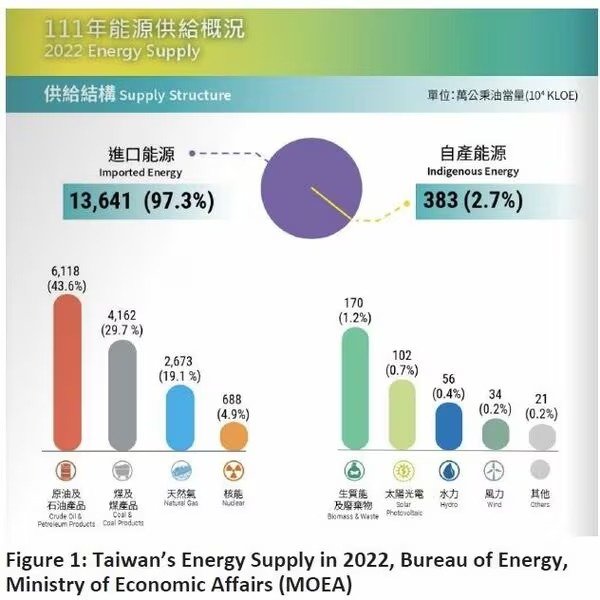

つまりエネルギーの主力は化石燃料であるが、その化石燃料はほぼ全量輸入である(図1)。

【図1】台湾のエネルギー供給構造(出所:The Resilience of Taiwan’s Energy and Food Systems to Blockade)

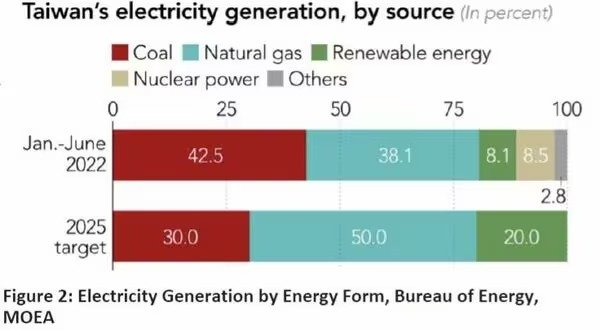

発電部門は石炭と天然ガスに多くを依存している(図2)。

【図2】台湾の発電燃料構成(出所:The Resilience of Taiwan’s Energy and Food Systems to Blockade)

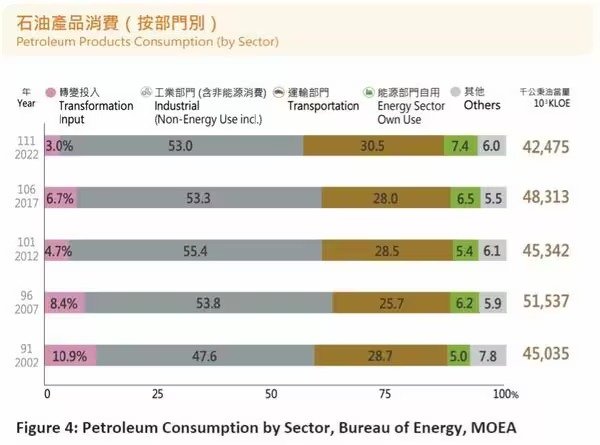

石油は運輸部門だけでなく産業部門でも多く使われている(図3)。

【図3】台湾の部門別石油製品消費量(出所:The Resilience of Taiwan’s Energy and Food Systems to Blockade)

そして図2からも読みとれるように、あろうことか民進党政権は脱原発政策をとっており、2025年には原子力発電所は全て停止することになっている。なお2025年の再エネ目標は20%になっているが、これは実現不可能ということで、15%に引き下げられた。つまり輸入化石燃料依存はまだまだ続く。

この状況で海上封鎖されると、台湾は11日でLNG火力発電が止まり、40日で石炭火力発電が止まる。すると発電の8割が失われる。もちろんいざという時には節約しながら使うにしても、3カ月も持たないだろう。

海上封鎖で海外船籍の船舶は運航しなくなる

のみならず、LNG基地などのエネルギー設備へのサイバーテロや物理的なテロと組み合わせれば、もっと早く台湾は電力がなくなってしまう。

もちろん、中国があからさまに台湾のインフラを攻撃するとなると米国の軍事介入を招くリスクもあるので、中国は慎重になるだろう。しかし直接に手を下さない方法はいくらでもある。例えば台湾内の「反台湾独立運動組織(=その実は親中テロ組織)」による単独犯行のテロということであれば、米国としても軍事的な介入をする口実とはしにくい。

同報告書では、台湾に対する提言の一つとして、原子力発電所の活用を挙げている。これは台湾のエネルギー安全保障事情に照らせば当然のことである。

幸いにして、これから廃止する計画ではあるものの、台湾の原子力発電所はまだ取り壊しには至っておらず、1年から数年かかるが、全てを再稼働することが可能であるという。原子力は燃料の備蓄にも適している。原子力発電で使用するウランの量は火力発電で使用する化石燃料に比べれば圧倒的に少なく、また酸化ウランや核燃料ペレットの形で保管すれば長期にわたって劣化することもなくコストも安く済む。このあたりの事情は日本も同じである。

同報告書でもう1つ注目すべき提言としては、台湾船籍の輸送船を増やすことを挙げている。

現在、台湾では(日本もそうだが)パナマなど海外船籍の船が輸送の多くを担っている。けれども、海上封鎖があったり、あるいは実際に船舶に攻撃があったりすると、海外船籍の船は台湾周辺海域を航行しなくなる恐れがある。

米国産の石油・ガスを米国籍のタンカーで

いまイエメンの武装勢力フーシ派は、ミサイルやドローンによる攻撃で威嚇することで、親イスラエルと見なす国の船に対して、紅海を事実上封鎖している。同様の事態が、台湾周辺でも十分に予想される。

中国による海上封鎖を受けている最中に、ただ1隻のタンカーだけでも、台湾周辺で攻撃者不明のテロ攻撃を受け、炎を上げる姿が世界に放映されたらどうなるか。多くの船が台湾周辺の航海を避けるのではなかろうか。

もちろん台湾船籍の船であっても、そのような事態になると運航を拒否する可能性はあるが、その場合は政府が船舶を徴用して輸送する、ということになる。

ただこれでも、中国当局が力ずくで運航を止めようとすれば、台湾は打つ手がなくなるのではないか。そこで筆者が提案するのは、米国籍のタンカーによる米国産の石油・ガスの輸入である。

米国籍のタンカーで、米国産の石油・ガスを輸入するのであれば、中国としても手は出しにくい。以前、同じような考察から、日本は米国産の石油・ガスを輸入すべきだと書いた。だが台湾にとってこそ、この重要性は高い。

【関連記事】

◎《台湾有事への備え》「たぶんトランプ」の米国と石油・ガス輸入の長期契約を結べ

米国産の石油、ガス、石炭の購入は重要な選択肢

米国産の石油・ガスと言う場合、もっとも地理的に近いのはアラスカである。LNG輸送船は日本に7日で到着する。そして、そのアラスカの天然ガスを開発し輸入する計画については、日本と韓国が買い手となる構図でずいぶん議論されてきたが、今のところ、事業開始の合意に至っていない。

この理由のひとつは、脱炭素政策である。日本も韓国も2050年にCO2をゼロにするという目標を掲げている。他方で、今から着手しても、アラスカの天然ガス供給開始は早くて2030年とみられている。

液化天然ガス供給のような巨大インフラ事業は、20年、30年と長い時間をかけて投資を回収するのが普通である。したがって、本当に2050年に脱炭素するのであれば、天然ガスの需要がなくなってゆくために、投資を回収できなくなる。

アラスカの天然ガスに限らず、アラスカの石油、それから地理的には遠くなるが米国西海岸や米国メキシコ湾岸などから、米国産の石油、ガス、石炭を購入することは、台湾が海上封鎖に備えるために重要な選択肢となる。既存の輸出能力を活用したほうが、アラスカの新規事業よりも早くできる分、早めの安全保障対策として意義があるかもしれない。

現職のバイデン米大統領は「気候変動は核戦争より脅威である」と繰り返し発言している(!)くらい狂信的な脱炭素信者なので、この実現の望みは薄い。だがトランプ政権が誕生すれば、一転して、気候変動よりも中国の方が危険であると認識を改めて、米国の商業的利益のためにも台湾への化石燃料輸出に積極的になることが期待できる。

こうしてみると、ともに同じようなエネルギー脆弱性を抱える台湾と日本は、米国との三者間で「エネルギー同盟条約」を結ぶことが構想できる。その概要は、以下のようなものだ。

日米台エネルギー同盟条約

- 日米台は、エネルギーの安定供給のために協力する

- 日台はエネルギー備蓄を強化する。備蓄量の確保と、対テロ対策の強化に努める

- 日米台は緊急時に石油、ガス、石炭、核燃料のエネルギー融通を行う

- 日米台政府は石油・ガス・石炭エネルギー供給の長期契約を促進する

- 日米台はエネルギー輸送のための自国籍の船舶の確保に努める

- 日米台はアラスカの油田・ガス田および輸出インフラを共同で開発する。20年以上にわたる長期契約を締結し、米国籍の船による輸送を行う

- 日米台の海上保安組織は、協力してエネルギー海上輸送の安全を確保する

条約に韓国の参加も

韓国もやはり輸入化石燃料依存であり、海上封鎖をされる危険もあって、エネルギー脆弱性は日本や台湾と類似しているので、この条約には韓国の参加もあると、さらによいかもしれない。

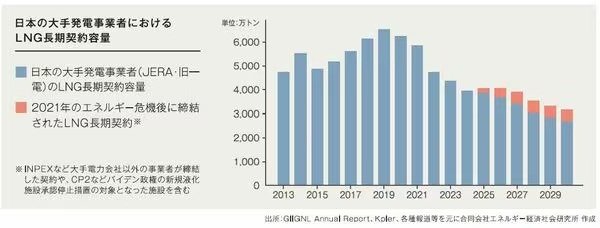

なお前述のアラスカの例に限らず、日本のLNG長期契約は減少している(図4)。この原因のひとつは脱炭素政策によってLNGの長期の需要が見通せないことである。これはもちろんエネルギー安定供給の観点からは望ましくない。この傾向を覆すためにも、上記のような条約があることが望ましい。

【図4】日本のLNG契約 (出所:電気事業連合会資料)

2050年脱炭素よりも、台湾そして日本のエネルギー安全保障の方が重要だ。パリ協定については離脱すべきだと筆者は以前書いた。すぐにそこまでは行かないとしても、喫緊の課題として、エネルギー安全保障を確保するこのような条約を別途締結することから始めることが重要なのではなかろうか。