科学雑誌ネイチャーに「気候科学と気候活動を区別することの重要性」と題する論文が載った。著者はウルフ・ビュントゲン。

以下、抄訳しつつ、説明を加えよう。

私は、気候科学者が気候活動家になることを懸念している。同様に、科学者のふりをする活動家についても心配している。

気候活動家になる気候科学者が増えていることを最も懸念している...自己批判と多様な視点がなければ、科学者たちは最終的に自分たちの研究の信頼性を損ない、より広範な社会的、政治的、経済的反発を引き起こす可能性がある。

同様に、科学者のふりをする活動家についても心配だ...科学は探索されるものでなく科学者によって説明されればよいという考え方は、愚かな過大評価であり、地球の気候変動という複雑な分野を、多くの人々にとっての独断的な偽宗教としてしまう。科学が示す方向性など一つも定まっていないのに、活動家が「科学に従え」と言うのは、まったく非合理的である。

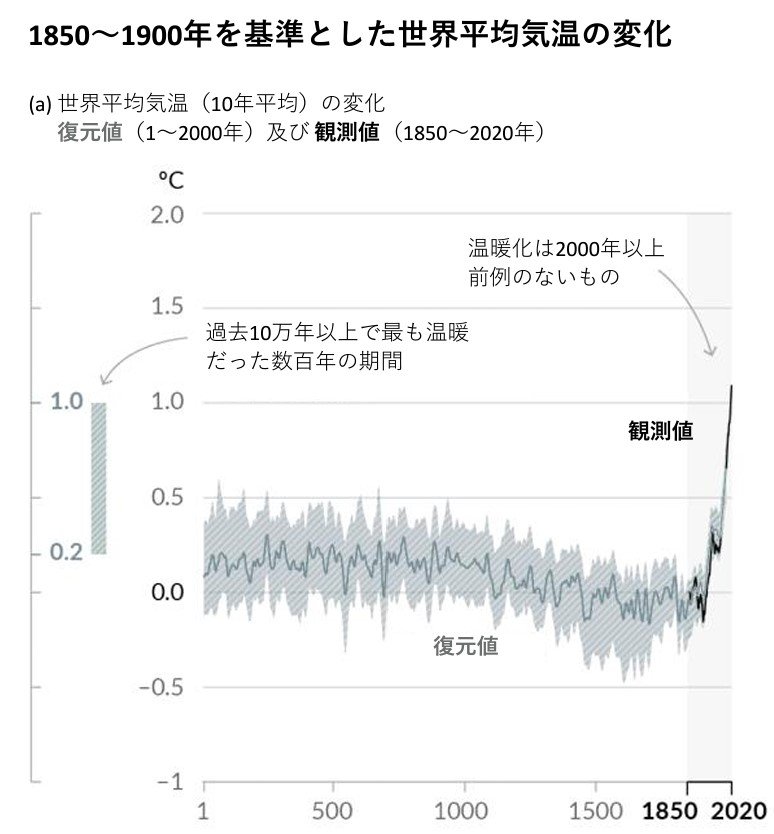

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のような著名な組織が、政策決定者向けの最新のサマリーにおいて、2000年、さらには12万5000年にわたる過去の自然な気温変動の範囲と比較して、最近の人為的温暖化の割合に関する科学的理解を誇張する傾向があることは、誤解を招く。入手可能な気候プロキシレコードの質と量は、21世紀に観測された年間極端気温を、完新世以前の長期的な気候の平均値の復元と比較するには、あまりにも少なすぎる。

ここは専門用語が多いが重要なので平易に説明しよう。この過去12万5000年で最も暑いというIPCCが広めた説は、日本のメディアでも繰り返し取り上げられている。

図 IPCC報告暫定訳より

地球の気温「12万年ぶり最高」 古気候学者、温暖化警告 日本経済新聞 2023年7月29日 6:28

だがここでビュントゲンが述べているのは、「現在」と「過去12万年余」では、測定されている気温観測値の時間的な分解能が全く違うので、この比較はおかしい、ということだ。いまは一年中人工衛星や地上の測候所で気温が観測されている。だが過去12万年余というともちろん人工衛星も測候所も無いので、気温は地層中の花粉や放射性同位体を分析して推計しており、これはもちろんサンプルの数が時間的にも空間的にも限られていて、そんなに精度よく推計できるものではない。つまるところ、実際に過去12万年余の間に現在よりももっと暑い年があったとしても、それは観測できなかっただけのことだ。ビュントゲンはこのことを引用論文で明らかにしている。

ビュントゲンは続ける:

さらに、記録的な熱波や、極端な水文気象を追い求める似非科学が横行しているために、温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化を緩和するという長期的な重要目標を達成するための科学的根拠に基づいた国際的な取り組みが疎かになっている...IPCCの1.5度特別報告書は、科学的には疑問の多い気候目標に関するものだったが、広範な気候変動対策を促進した科学コミュニケーションの有用な例としては理解できる…だが温室効果ガス濃度の上昇に加えて現在も続くエルニーニョ現象によって増幅されている、最近の前例のない気温上昇は、2024年も続く可能性が高い。だがこの前代未聞の温暖化が、かえって、あきらめや無視といった危険な時代精神を招くかもしれない――いったん1.5度を超えても無事だったなら、なぜもう一度超えたらいけないのか?

これも平たく説明しよう。「異常気象が激甚化している、すべて気候変動のせいだ、1.5度を超えると世界は破滅する」という論調の似非科学論文が量産されていることは、かえって、本当に必要な取り組みを妨げるのではないか。人為的な地球温暖化だけでなく自然変動も加わって、2024年にも1.5度を超えるかもしれない(ここではエルニーニョを取り上げているが、他にもフンガトンガ海底火山の噴火など、自然要因は多くある)。だが1.5度を誇張しすぎたゆえに、もしもいったん1.5度を超えても何事も起きなかったら、気候変動対策は何もしなくてよいという話になってしまうのではないか、ということだ。

気候科学、気候活動、気候コミュニケーション、気候政策がますます混ざり合い、科学的意見があらかじめ決められた立場を推進するために利用されることは、政治家、利害関係者、そして一般市民の間に混乱をもたらすだけでなく、学術的信頼性も低下させる。

中立的な科学は不偏不党であり続けるべきであり、活動主義を反映するような、いかなる形の選択、過剰な帰属、還元主義も避けるべきである。

政策立案者は、学術的、経済的、公共的な利害が重なり合い、ますます複雑化するメディアの状況から、ニュアンスの異なる情報を求め、検討し続けるべきである。IPCCや、特定の科学分野における知識の状況を評価する他の大規模な組織だけでなく、多様な研究者や機関からの助言には、人為的な気候変動のような明確な事例に対する批判的な調査も含まれるべきである。気候緩和と適応の両方を含む、国際的な気候アジェンダの成功には、詳細で信頼できる確実性と不確実性の信頼できる報告が必要であり、科学主義や誇張は逆効果である。

ビュントゲンは人為的な地球温暖化について危機感を持っているようだが、それ以上に、気候変動の科学が政治の道具に堕していることを深刻な問題だとしている。

ネイチャーといえば最近は気候危機説を煽る論文や解説記事に偏向しているという批判があったが、このようなIPCCに対しても批判的な記事を掲載したということは、ネイチャーの編集方針についての議論が何かあったのだろうか? 改善を期待したいところである。