「海洋深層水の利用」というと、イメージ先行かと思っていたら、大間違いだった。「あたらない牡蠣」の養殖に成功したという。なんだかナゾめいているが、沖縄・那覇から飛行機で30分、久米島にある沖縄県海洋深層水研究所を見学した。

無菌だからできる「あたらない牡蠣」

対応して頂いたのは一般社団法人国際海洋資源・エネルギー利活用推進コンソーシアムの岡村盡(おかむら・しん)さん。訪れた沖縄県海洋深層水研究所は同県の水産業発展に資する水産技術の開発を担っている。

この研究所と周辺の企業、研究所、漁協では、海洋深層水を利用して、車エビの種苗(孵化したての小さなエビのこと。養殖業では種苗と呼ぶ)、海ぶどう、牡蠣、サーモンなどの養殖事業やその技術開発研究が行われている。

沖縄県海洋深層水研究所本館

研究所の内部

写真提供:一般社団法人国際海洋資源・エネルギー利活用推進コンソーシアム

いずれも海洋深層水ならではの養殖だということだ。どういうことか。

海洋深層水には特徴が3つある。

- 低温であること。ここでは深さ612メートルから年間を通じて9℃という低温の水を汲み上げている。

- 無菌であること。太陽光が全く届かず、また汚水が川から流れ込むのも表層に限られるために、雑菌が極めて少ない。

- 栄養豊富なこと。有機物は分解されて、豊富な無機質の硝酸やリン酸の栄養塩になっている。南米ペルー沖はイワシの一大漁場になっているが、これは深層水の栄養塩が湧昇流で表層に運ばれているお陰だ。

この特徴のいずれか、ないしは全てを活かして、さまざまな養殖をしている。

あたらない牡蠣ができるのは、無菌であるからだ。牡蠣があたるのは、ノロウイルスなどを体内に取り込んでしまうからだが、清浄な海洋深層水を使えばこれは問題にならない。牡蠣に与えるエサも清浄でなければ意味がないが、海洋深層水に栄養があることを活用して、それで海藻を地上で作り牡蠣に与えている。

あたらない牡蠣は商品化されていて、今後、久米島産の牡蠣も都内のオイスターバーなどで食べられるようになるそうだ(株式会社ゼネラル・オイスターのプレスリリース)。ぜひ一度行ってみたい。

また無菌であることから、車えび、海ぶどう、サーモンなどを育てるときに、病気にならないという。沖縄県で養殖されている車エビのうち7割は、ここで海洋深層水を利用して生産された種苗を育てたものだという。

また9℃という低温もうまく活用されている。海の生物は発育段階に応じてそれぞれ最適な水温が異なる。9℃のまま利用したり、温かい表層水と混ぜて水温を調整したりする。あるいは、海洋温度差発電をした後の、やや温かくなった水を利用したりする。

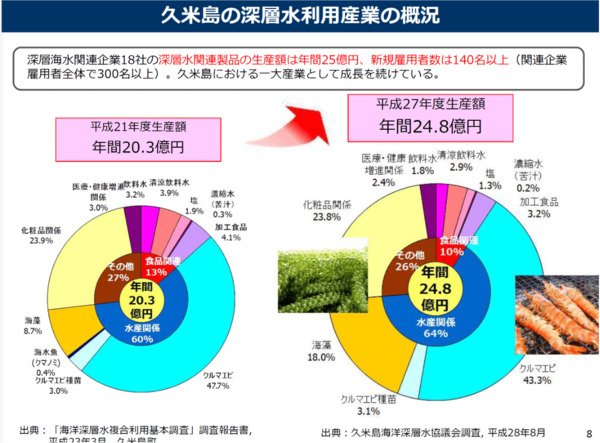

このようにして海洋深層水を利用するために、たくさんの試験場・工場が集まってきた。現在、関連企業18社が集まり、25億円の製品生産額に達し、新規雇用は140名に達したという(図1)。小さな島としては、貴重な産業になった。

【図1】久米島の深層水利用産業の概況

出所:内閣府沖縄総合事務局経済産業部「離島地域における海洋深層水を活用した地域活性化可能性調査 調査報告書 2017年9月」、

参考資料2「久米島における海洋深層水利活用状況に関する資料」

当初の狙いは「海洋温度差発電」だった

さて以上のように書いてくると、いかにも元から水産業での利用を狙っていたように見えるが、そうではなく、じつは「瓢箪から駒」だった。

深海の海水利用の歴史をたどると、その発端は「海洋温度差発電」であり、エネルギー開発だけが目的だった。この後、いつ誰が、海洋深層水が無菌かつ栄養豊富であるという水質に気づき、養殖などへの産業利用を始めたのだろうか。

海洋温度差発電は早くも1881年にはフランスの科学者によって着想され、その後研究もなされたが、深層水の水質を産業に利用するというアイデアが米国で登場したのは、遅れることじつに90年、1972年のことだった。

日本でも、海洋温度差発電は、石油ショック直後のサンシャイン計画において1974年から検討が始まった。これに対して、水質を利用する研究は遅れること10年、アクアマリン計画において1985年から始まった。

さてその後、1987年の電力中央研究所資料を見ると、海洋温度差発電についての言及はあるものの、実用化はこれからの課題、となっていて素っ気ない。

1987年時点、というと筆者はまだ大学にいたころだが、海洋温度差発電は、それ単独では、筋のよいものとはとても思えない、というのが専門家意見の大勢を占めていたと思う。

海洋温度差発電の商用化にはハードルが

久米島の場合、水深612mから汲み上げられる深層水の水温は9℃。一方、表層水は水温の安定する水深15mから取水されていて、その水温は年間平均で約26℃であり、両者の差は17℃しかない。

久米島の海洋温度差発電実証試験設備

この研究所で行っているような実証試験ではなく、商用化するとなると、海洋温度差発電に必要な温度差は20℃程度と考えられており、久米島の場合はさらに深く、水深800メートル程度から深層水を汲み上げる必要がある。

なぜ温度差の話をするかというと、温度差が大きいことが、発電効率(熱効率)の高さに直結するのは、エネルギー工学の常識だからである。

伝統的な火力発電所(USC)ではボイラーでお湯を沸かして700℃もの高温の蒸気を作り発電する。最新の複合式火力発電所(IGCC)では、1500℃といった高温で動作するガスタービンを回してから、その排熱で蒸気を作りもう一度発電する。発電効率は62%にも達する。

他方で、発電所でも工場でも、200℃以下の熱は、しばしば排熱として単に捨てられる。それと常温の温度差を利用しようとしても、設備投資に見合うような使い道がないからだ。

海洋温度差発電のように、わずか20℃しかない温度差で発電するとなると、発電効率はとても低くなる。熱力学理論で決まる上限効率であるカルノー効率がわずか6.6%しかない。実機ではこれよりかなり低くなって当然であり、久米島に設置されている100キロワットの発電設備では効率は約2%であるという。

ただし再生可能エネルギーの場合は、入力となるエネルギーは自然がいくらでも提供してくれるから、必ずしも発電効率の向上を追い求める必要はない。海洋温度差発電の技術開発においても、発電効率の向上ではなく、建設費、ひいては発電コストの低減が目標に設定されているとのことだった。

発電と養殖業などと複合的な利用が不可欠

ではスケールアップすることで、コストは下がるのだろうか。

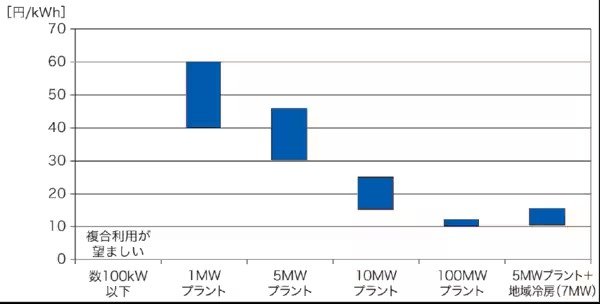

図2は、NEDO再生可能エネルギー技術白書に掲載されている机上計算の結果である。現在の久米島にあるものを10倍のサイズにした1メガワット(MW)のプラントでも発電コストは1キロワットアワー(kWh)あたりで40円から60円の間になっている。普通の火力発電所や原子力発電所であれば10円程度だから、いくら離島は一般的に電気料金が高いといっても、これでは高すぎる。

【図2】出所:NEDO再生可能エネルギー技術白書

つまり1メガワット規模では発電単独だけで設備投資が回収できるものではなく、あくまでも養殖業などの産業と複合的に深層水を利用することが、経済性が成立するための前提となる。

岡村さんらもこの点はもちろん熟知していて、いま久米島町と推進しているのは、まずは現状の取水と発電の規模を10倍の1MWにして、養殖業などの産業利用も10倍にする、という計画である。

この電力は、現状の久米島の電力の15%に相当する大きなものである。(もっとも、首尾よく産業が誘致されれば、やはりそれだけ電力消費も増えるから、なかなか久米島のエネルギー自立とはなりそうにはないが)。

養殖の狙い目は車エビ、アワビなど高価で売れるもの

「あたらない牡蠣」がヒットすれば大工場の建設も夢ではないように思えるし、車エビも高値で売れるので期待したい。ハワイでは海洋深層水をつかったアワビも生産されているそうだ。やはり狙い目は高く売れるものだろう。ひょっとしたら「あたらないフグ」もできるのだろうか。

では発電の方はどうか?

沖縄本島にも海洋深層水が利用できそうな場所が数カ所あるという。そこで10万キロワット(100MW)のプラントを建造できるだろうか。先のコスト試算だと10円程度まで発電コストが下がることになっているので、もしその通りなら、既存の火力発電所と互角になる。検討してみる価値があるだろう。

ただしそのとき、利用する水量はかなり多くなる。原理的に発電効率が低いことが根本的な理由である。今ある100キロワットの久米島の設備の取水量が毎日13000トンである。これは毎秒0.15トンに相当する。これを10万キロワット(100MW)にするとなると1000倍だから、毎秒150トンになってしまう。これは多摩川の平均流量37トンの4倍にもなる。

これだけの海水を陸上に取水するには、取水管の技術(管材製作や敷設工事)の面で大きなブレークスルーが必要だという。仮にこれを沿岸に設置したとしても、当然、産業用に使える量はこの一部に留まるだろうし、取水口・排水口付近の水環境への影響も考慮しなくてはならなくなるだろう。コストダウンのためには何基か同型のプラントを並べたいところだが、近接した場所で取水・排水の量を増やすことにも限度がありそうだ。

まずは養殖業などの産業利用で地域振興を

以上の問題を踏まえて、浮体式といって沖合に浮かべた設備で海洋温度差発電をすることが検討されているが、これはもちろん海洋深層水の複合利用は難しくなるし、技術的にも難度が上がり、コストも課題となるだろう。

ということで、「一気にスケールアップして主力電源」となるとまだ検討すべき課題が多い。だがそこまで行かずとも、まずは現状の設備を10倍にして、もっぱら養殖業などの産業で深層水と電力を活用することで地域振興を図り、並行して、さらなる大型化に向けての課題検討を続ける、というのが良手に思える。

牡蠣が大好きで、毎年大食しては、何度もあたってきた筆者としては、あたらない牡蠣というのは素晴らしい朗報だ。ぜひ食べに行ってみよう。