都市熱も地球温暖化も悪いことばかりではない 寒さこそ健康リスク

今年も冬がやってきた。地球温暖化によって熱中症が増える、という意見があり、日本政府資料にも掲載されている。しかし他方で、気温が上昇すると寒さは和らぐので、冬の死亡率は下がるだろう。それでは通年で合計して差し引きするとどうなるか。

気温と死亡率に相関関係

これを知るには統計的な分析が必要である。医学誌『ランセット』に掲載された論文によると、東京についての結果は以下の通りになっている。①東京の日平均気温でみると、最も死亡率が低い「最適気温」は26度Cと高い。②東京では大半の日(86%の日)が26度Cよりも低く、通年では「寒さによる超過死亡」の方が「暑さによる超過死亡」よりもはるかに高い③「極端に暑い日」と「極端に寒い日」の死亡率は共に高い。しかしそのような日数はさほど多くないので、年間を通じての超過死亡率に及ぼす影響は少ない―。なお「超過死亡率」とは「最適気温」の場合に比べた場合の1日当たり死亡率の増分を指す。以上の結論は、世界各地でほぼ同じ傾向だった。以下に、図を用いて詳しく説明する。

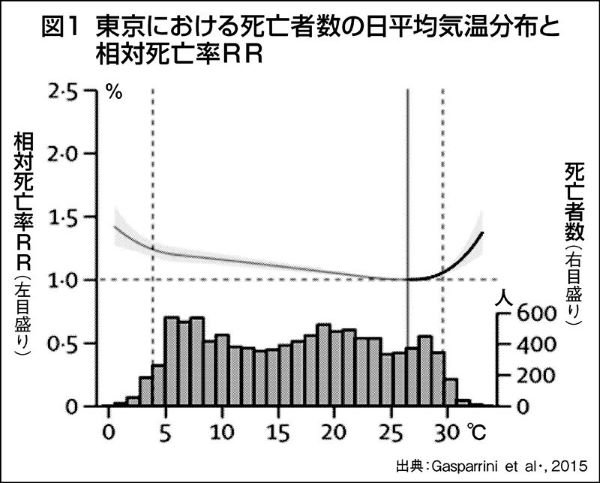

図1は、東京における日平均気温と相対死亡リスク(Relative Risk〈RR〉、左軸)の関係である。棒グラフは論文において集計された死亡者数の日平均気温別の分布である。曲線は相対死亡率であり、26度Cで最低の1.0になり、それより寒くても暑くても死亡リスクは高くなる。極端に暑い日(30度C以上、縦破線の右)と極端に寒い日(3度C以下、縦破線の左)の死亡リスクは高いが、死亡数自体は少ないことが分かる。これはそのような日数が少ないからだ(なおここで「極端に寒い」は死亡者数の気温分布の2.5パーセンタイル以下、「極端に暑い」は97.5パーセンタイル以上と定義している)。

曲線と相対死亡率(RR=1.0)の直線の間に挟まれた面積が、暑さ・寒さによる死亡リスクの増分に相当する。これが超過死亡リスクである。最適気温が26度Cと高いため、寒さによる超過死亡リスクに相当する面積が圧倒的に大きくなることが読み取れる。

地球温暖化による影響については、同論文では定量化はしていないけれども、図1を見ると、ほとんどの日(年間の86%の日)が「最適気温」である26度C以下だから、平均気温が上昇することで、年間の死亡率が減少することが示唆される。ただしこの計算はやや複雑なので、本稿では割愛する。

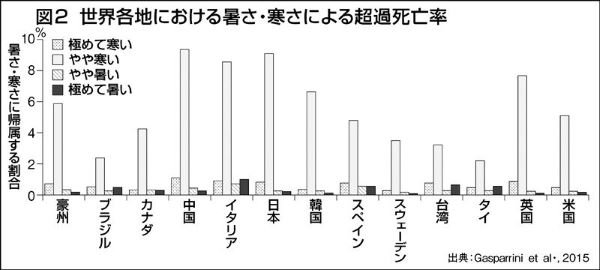

さらに同論文では、世界各国において、図1のようなデータを基に、暑さ・寒さによる相対死亡率を積算している(図2)。

この図では、極めて暑い、やや暑い、やや寒い、極めて寒い、の四つに分けて関連する死亡リスクを示している。世界各地に共通して、最も死亡率の増大に寄与するのは「やや寒い」時期である。かなり温暖な台湾やタイでもこの傾向は変わらないことはちょっとした驚きである。

日本については、寒さによる超過死亡(極めて寒いとやや寒いの和)は全体の9.81%であるのに対して、暑さによる超過死亡(極めて暑いとやや暑いの和)は全体の0.32%しかない。

この寒い時期の死亡率の増大は、主に呼吸器系疾患、循環器系疾患によるものと考えられている。これは日本人の直感にも合っているだろう。秋になって寒くなると、人々は風邪をひいたりして、こじらせると肺炎などになって命を落とすことがある。また、脳卒中や心筋梗塞などの循環器系疾患で倒れる人も、寒くなると増えてくる。さらには、寒さで家に閉じこもっていると、運動不足や鬱(うつ)状態になって健康が悪化する人もいるかもしれない。

この論文の著者は、「既往の気温と死亡率の関係の研究は、地球温暖化への関心から、極端に暑い日の死亡率増大について偏って焦点を当てていた」とした上で、「“やや寒い日”を含めて通年での死亡率に着目した研究が重要である」と述べており、医療・保険の公共政策も、地球温暖化への適応政策も、そのような知見の充実を踏まえるべきだ、としている。

東京の年最低気温、100年で5℃上昇/“都市の暖房”意図せず実現

さて地球温暖化は、年平均気温でみると過去100年当たりで約0.7度Cと緩やかであり、体感できるようなものではなかった。だが都市化による気温上昇はもっと急激で、東京では2度C程度であった。合計すると過去100年当たりで3度C近くの年平均気温の上昇があった。

都市熱あるいはヒートアイランド現象とも呼ばれるが、都市がコンクリートやアスファルトで覆われ、そこに太陽の輻射(ふくしゃ)熱が蓄えられて、空気が温められて気温が上がる。さらには、建物が風を遮って気温が上昇する。これによって、東京の秋、冬はだいぶ過ごしやすくなり、死亡率低下に寄与したことは間違いない。

だが実は都市化の健康への好影響はもっと大きい。都市化による気温上昇は、平均気温よりも、最低気温に一層顕著に現れるからだ。

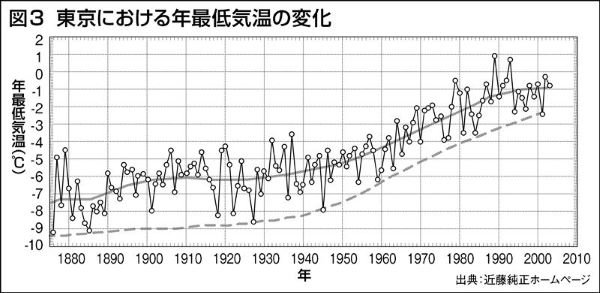

図3を見ると、年最低気温は1900年のころはマイナス6度C前後であったが、2000年ころには0度C―マイナス2度Cとなり、100年間に5度Cの上昇である。この上昇量は、年平均気温の上昇量よりもかなり大きい。

東京・大手町より郊外にある東京都武蔵野市の成蹊中学・高等学校にある「成蹊気象観測所」でも、過去100年近くにわたり気象観測をしている。ここでも最低気温は100年当たり4.7度Cも上昇している。なお最高気温の上昇は1.3度C、平均気温の上昇は3.0度Cだった。

私は観測開始時の1926年1月のデータ(もちろん手書き)を見せてもらったが、最低気温は連日氷点下で、なんとマイナス11度Cという日もあった。いまでは考えられない。

地球温暖化も都市熱も、とかく悪者扱いされる。けれども冬の冷え込みが和らいだことは、健康には随分良かったはずだ。

かつて「疾病と地域・季節」という先駆的な著書で、生気象学者の籾山政子氏は「日本人は冬季に死亡が多いので、都市全体を暖房すると良い」という趣旨のことを書いておられた。1971年のことである。それから50年、日本人は、意図することなく、都市全体の暖房を実現してしまった。

政策の発想転換が必要

このように、地球温暖化も都市熱も、悪いことばかりではない。寒さによる超過死亡の方が暑さによる超過死亡よりも桁違いに大きいことから、むしろ死亡リスクは減少し、寿命は伸びたと思われる。

特に都市熱は、最低気温に顕著に影響し、最高気温はそれほど上がらないことから、健康上の便益は大きかったと思われる。以上を踏まえると、対策の在り方としてはどう考えればよいか。

公衆衛生としては、冬の寒さ対策にもっとウエートを置くべきだろう。地球温暖化への関心が高まったことが一因で、熱中症については毎日の天気予報で詳しくリスクや対処法を報道するなどのことが行われているが、実は冬の寒さについて報道することの方がより重要であろう。

アーケード、地下街、公共施設や公共交通などで、吹きさらしの戸外に出る機会を減らし、それを通じて運動不足を解消することは、人々の健康向上に寄与するだろう。

きちんと暖房をして、断熱の効いた広い家で、運動不足にもならず暮らすことで、冬の寒さはしのぎやすくなるだろう。住宅建設費も光熱費も安価に抑えることは政策として重要だ。

光熱費を節約するために暖房を抑制している家庭はいまなお多く存在する。

都市熱への対策はどうか。暑さ対策として、緑化や風通しの改善などを都市計画で図ることがあるが、このとき、寒さが厳しくなってしまわないか、という側面からも検討が必要だろう。逆転の発想で、むしろ意図的に都市熱をためるような計画もありうるかもしれない。

また熱中症対策として冷房の効いた公共スペースを人々に提供するなどのサービスが自治体によって行われているが、実は寒さ対策として暖房の効いたスペースをサービスする方がより重要なのかもしれない。