豪雨が起きるたびに、その原因が人類によるCO2排出増などにあるという報道が出てくる。だが、実は1950年代も、人為的な気候変動の影響を受けたとされる2010年代に匹敵する雨量を記録していた。そもそも日本平均の年降水量の「偏差」は大きい。昨今の大雨の増加は人為的な現象だと言えるのか。

1976年以降、雨量は増加したが…

大雨が激しくなったのはCO2などの排出による人為的な気候変動のせい——。こんな報道をよく見る。

例えば日本経済新聞は、「熱波・水害、世界で猛威 経済損失『2029年までに420兆円』」(電子版、2023年7月12日)という記事の中で、「豪雨45年で3.8倍」という小見出しを設けたうえで、こう記している。

〝気温が上昇すれば大気中の水蒸気が増え、大雨のリスクも高まるとみられている。日本の気象庁気象研究所によると、国内で7月に降った「3時間雨量が130ミリ以上」の豪雨は1976年から20年までの45年間で約3.8倍に増えた〟

確かにここで言及されている気象研究所のプレスリリースを見ると、雨量の増加についてはその通り書いてある。しかし、気候変動のせいだとは言っていない。

なぜだろうか?

そうとは断言できないからだ。

気象庁の但し書きには「今後のデータ蓄積が必要」

元になっている論文を読めるのは残念ながら所属する学会員限定なのだが、これによると、前記の日経新聞記事で指摘している7月ではなく、8月ではそれほど雨量は増大していなかったり、3時間雨量ではなく1時間雨量だと傾向がはっきりしなかったりするなど、数字はばらけている。

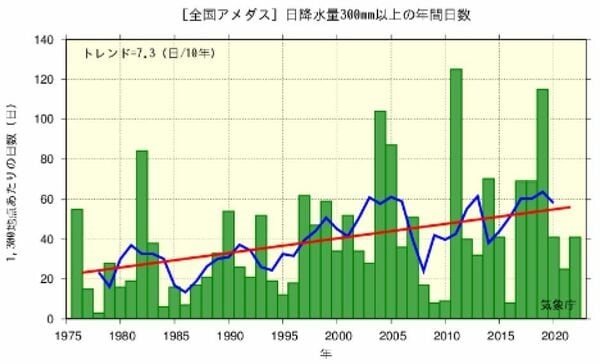

そこで公開データである気象庁「気候変動監視レポート2022」を見ると、確かに大雨の年間日数は増えている。例えば図1は1日の降水量が300ミリ以上だった年間日数の推移を見たものだ。

【図1】出所:気象庁「気候変動監視レポート2022」

注:緑色の棒は全国のアメダス1300地点あたりの日数であり、青線は前後5年の平均値。赤い線は回帰直線である。

だがここには、重要な但し書きがある:

日降水量300mm以上といった強度の強い雨では、1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に増加している。このような大雨の頻度と強度の増大には、地球温暖化が影響している可能性がある。ただし、極端な大雨は発生頻度が少なく、それに対してアメダスの観測期間は比較的短いことから、これらの長期変化傾向を確実に捉えるためには今後のデータの蓄積が必要である(下線筆者)

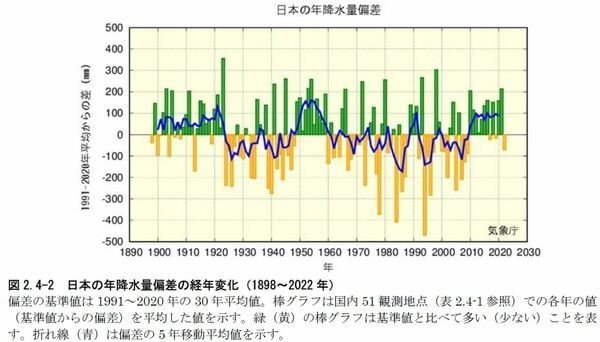

この傍線部の意味を理解するには、同じレポートに出ている下図を見ればよい。

【図2】出所:気象庁「気候変動監視レポート2022」

1976年以降だけ切り出して断言できるのか

この図2は日本平均の年降水量「偏差」である。偏差という意味は、平年値に対する差分ということである。

この図からまず分かるのは、年降水量の年々の変化は大きいことだ。日本の平年の雨量は1700ミリ程度であるのに対して、それより300ミリも多い年、400ミリも少ない年がある。

次に分かることは、長期的に年降水量の傾向は大きく変わることだ。

先に触れた記事が指摘している1976年以降であれば、確かに雨量は増加傾向にある。しかし1950年代も雨量は多くて、これは2010年代に匹敵する。

1950年代の年降水量がこれだけ多かったということは、大雨の頻度も高かったと考えられる。

1976年以降のデータだけを切り出して「大雨が増加傾向にある、これはCO2等による人為的な影響だ」と断言するのは果たして正しいのだろうか。

東京の過去最大の日降水量は1958年から変わらず

図2を見る限り、2010年代の大雨の増加は、1950年代同様、単なる自然変動であっても不思議はない。

ちなみに1950年代と言えば、洞爺丸台風(1954年)、狩野川台風(1958年)、伊勢湾台風(1959年)など、恐ろしい台風が立て続けに上陸し、大きな被害を出した。東京の日降水量の過去最大記録は狩野川台風による372ミリで、これは2位以下を大きく引き離して、今日に至るまでダントツで1位のままである。

1950年代には記録的な台風が相次ぎ到来した。

写真は、青函連絡船の洞爺丸を沈没させ、多数の犠牲者を出した洞爺丸台風で対応に追われる様子(写真:fotoco/アフロ)

1959年に東海地方を襲った伊勢湾台風。三重県や愛知県では県全人口の約2割が被災した(写真:fotoco/アフロ)

では地球温暖化の影響は全くなかったのか?

論文でも言及しているが、理論的には、過去の約1度の地球温暖化によって大気中の水蒸気量が7%増えて、その分だけ降水量が増えるという「クラウジウス・クラペイロン」関係が存在する可能性はある。

ただし1976年以降の大雨の増大の理由が本当にこの関係によるものかは分かっていないし、仮にこの関係が成立するとしても、雨量の増大はせいぜい7%である。

産業革命前からの世界の平均気温上昇は約1度である。150年かけて100ミリの雨が107ミリになったかもしれない、ということだ。大雨の「激甚化」というには及ばないだろう。