メディア掲載 グローバルエコノミー 2023.03.02

イノベーション起こすには(中)賃金上昇・安価な新技術カギ

日本経済新聞【経済教室】(2023年2月17日)に掲載

<ポイント>

○中小企業多いサービス産業の生産性低い

○戦前の織物業や戦後農業の機械化参考に

○人手不足で賃金上がれば経済復活の好機

日本の実質経済成長率が1%前後で停滞するようになってからおよそ30年が経過した。こうしたなか、日本の1人当たり国内総生産(GDP)が2023年までに台湾と韓国を下回るとする日本経済研究センターの試算は、改めて状況の深刻さを強く印象づけた。この状況を打開するには、労働者1人当たりの付加価値額、すなわち労働生産性を上げることが不可欠だ。

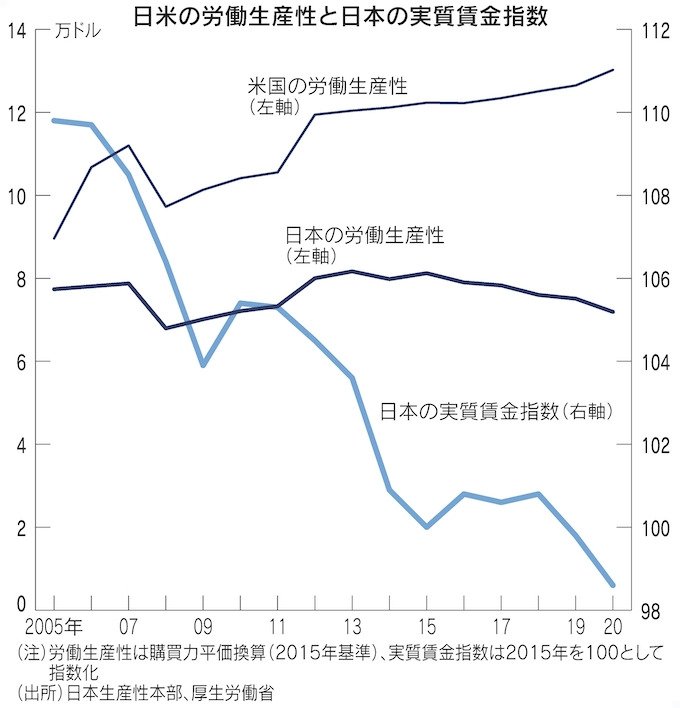

図は日本生産性本部による購買力平価ベースの日米の就業者1人当たり付加価値額を米国のGDPデフレーターで実質化した値と、毎月勤労統計調査による日本の5人以上事業所の実質賃金指数を示したものだ。00年代後半以降、米国の労働生産性が上昇傾向にあるのに対し、日本の労働生産性は停滞しており、日米間の格差が拡大しつつある。この間、日本の実質賃金は低下傾向を続けてきた。

日本の労働生産性を引き上げるには、イノベーション(技術革新)および生産性が高いセクター・企業への資源の再配分が必要とされるとの見方で広い意見の一致がある。そこで本稿では、これらの変化が現在の日本で生じるメカニズムについて、歴史的な視点から新しい論点を提起したい。

手がかりになるのは、日米間の生産性格差を産業別に区分した推計だ。17年の労働1時間当たり付加価値を日米間で比較した滝澤美帆・学習院大教授の推計によると、日本の産業の生産性が全般的に米国より低いわけではなく、化学工業では日本の生産性が米国の1.28倍となっている。

一方、卸売り・小売り(0.32倍)、不動産(0.27倍)など、サービス産業に相対的な生産性が著しく低い産業が多く、しかもそれら産業の付加価値ウエートが大きいため、日本全体の米国に対する相対的な生産性を押し下げている。

さらにこうした産業には中小企業のシェアが高いという特徴がある。16年の「経済センサス」によると、従業員30人未満の事業所の従業員数シェアは全産業48.8%、製造業30.3%に対し、卸売・小売業では61.9%、不動産業では60.3%だ。生産性引き上げには、それを構成する中小企業の生産性が上昇する、あるいはそこから資源が生産性の高い産業・企業に移動することが必要とされる。

これはどのようにして可能だろうか。手がかりは経済史の中に見いだせる。

多数の中小規模生産者に技術革新が普及して生産性が上昇した事例として20世紀初めの日本の織物業がある。当時、織物業は日本の主要産業の一つだったが、紡績会社が兼営する織物工場を別にすれば、多数の小規模工場と、問屋により組織された零細な家内工業で構成されていた。そうした状況下で20世紀初めに小規模工場に動力で駆動する織機(力織機)が急速に普及した。力織機は単純な製品を生産する工場で特に急速に普及し、その典型は福井県の羽二重工場だった。

1905年には力織機を使用する羽二重工場は福井県に存在しなかったが、1914年にはほぼ全工場が使用するまでになった。力織機の生産性効果は大きかった。1905~14年の工場別データを用いた筆者の推定では、力織機工場の労働者1人当たり生産量は、労働時間の差をコントロールしたうえで、非力織機工場の約2.6倍に達した。

この技術革新の急速な普及はいくつかの要因で生じた。第1は新技術の採用が容易になったことだ。国産の力織機の開発で価格が低下し、また電力ネットワークの拡大により動力へのアクセスが可能になった。

第2は賃金の上昇だ。過剰労働力を抱えていた日本で実質賃金が上昇し始めた転機、いわゆる「ルイスの転換点」については、60年代初めとする南亮進・一橋大名誉教授の見解が有力だが、安場保吉・大阪大名誉教授は1900年代に日本は既に転換点を迎えたとしている。実際、福井県では賃金が上昇しており、その中で採用が容易になった労働節約技術への切り替えが進展したとみられる。

加えて強調したい点は、技術変化が一層の賃金上昇を引き起こすという因果関係の方向もあったことだ。福井県の羽二重工場の工場別データを用いて力織機の導入が15歳以上の女子労働者賃金に与えたインパクトを統計的に分析すると、導入の年から賃金が有意に上昇したことがわかる。力織機の導入による労働の限界生産性上昇を反映した動きと解釈できる。賃金上昇と新技術へのアクセス改善が新技術の普及をもたらし、それがさらに賃金の上昇を引き起こすという循環だ。

もう一つの歴史上の事例として、戦後日本における農業の機械化がある。北村周平・大阪大特任准教授は、60年代に耕運機が農家に急速に普及し、同時に農業セクターから非農業セクターへの大規模な労働力移動が生じたことに着目して、これらの動きと戦争直後の農地改革の関係を分析した。

北村氏の論文によると、耕運機の急速な普及をもたらした要因は、本田技研工業(現ホンダ)による低価格・高性能の耕運機開発と農地改革による自作農の増加だった。自作農となった農民は経営改善への高い意欲を持ち、低価格となった耕運機を活発に導入した。生産性上昇の結果、農業生産にとって余剰となった農家の次男・三男や女子が非農業セクターに移動したというメカニズムが働いた。

追加的に指摘したい点は、耕運機が普及した60年代は、南亮進氏が日本経済の転換点とする時期に一致することだ。非農業セクターの拡大により賃金上昇が加速したことが、農家が労働節約的技術を導入するインセンティブ(誘因)を大きくしたという因果関係が考えられる。

実際、60年代には工業でも中小企業による労働節約のための設備投資が進展した。68年版「中小企業白書」は、中小企業の設備投資が66年以降活発化したことを指摘したうえで、その動機の一つとして「労働力不足などの環境変化に対処するため、合理化、近代化への投資意欲が根強いこと」を挙げている。

これらの歴史的経験から日本経済が直面する問題に重要な示唆を引き出せる。2つの事例には、多数の小規模生産者の生産性上昇を引き起こす2つのドライバー(動因)が共通している。

第1に賃金上昇、第2に低価格での新技術へのアクセスだ。日本経済の現状をみると、前者については労働力の減少がその条件を与える。人口減少と高齢化による労働力不足は賃金上昇を通じて、逆に日本経済復活のテコとなり得る。

後者についても人工知能(AI)やロボットなどの汎用技術の発達により、潜在的に条件が準備されつつある。新しい汎用技術を応用して低価格で使いやすい労働節約的技術が開発されれば、第1の条件と相まって小規模事業者に普及して生産性を引き上げ、さらにそれが20世紀初めの力織機の事例にあったように一層の賃金上昇をもたらして、日本経済は長年の低賃金と低生産性の罠(わな)から脱却できる可能性がある。