今回は気候モデルのマニア向け。

気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。

以下はその具体的なところを紹介する。論文はモーリセンによるもの(Mauritsen 2019、Mauritsen 2020)。ドイツのマックスプランク研究所のグループのリーダーで、この分野では第一人者だ。包み隠さず論文を書いてくれるのでよく状況が理解できる。

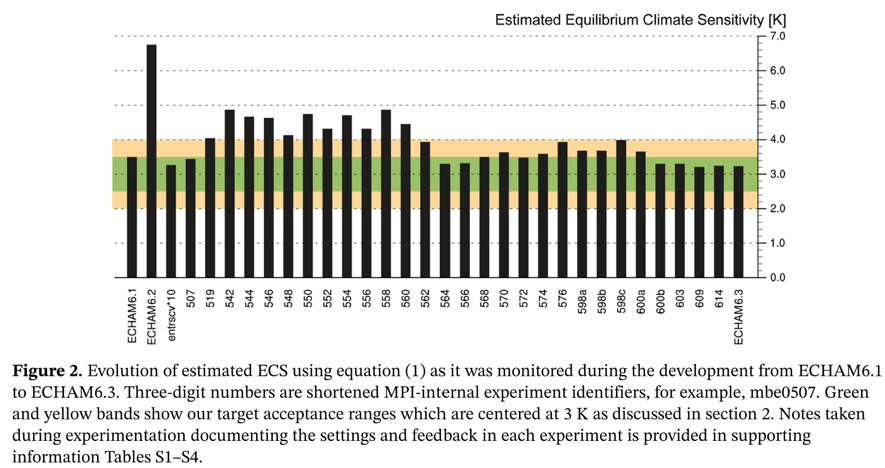

図1で、一番左の気候モデルのバージョンECHAM6.1が2013年のIPCC報告に使われたあと、いくつかの問題点を改良したら、ECHAM6.2になった。すると、気候感度が3.5℃だったのが7℃近くになってしまった。

図1

何を改良したかというと、雲の量の計算式だった。気候モデルでは、さいころ状に大気を切って流体力学計算をする。各さいころの中は一様だとして、1つずつ物理量を割り当てる。ところが、何しろ100年間にわたって地球全体の複雑な物理化学過程を計算しなければならないので、計算機の能力上の制約から、そのさいころの大きさは水平方向に50kmぐらいはある。雲の大きさや形状は当然それより小さいので、その50km四方の中にある雲の面積がどのぐらいかは何等かの方法で推計しなければならない

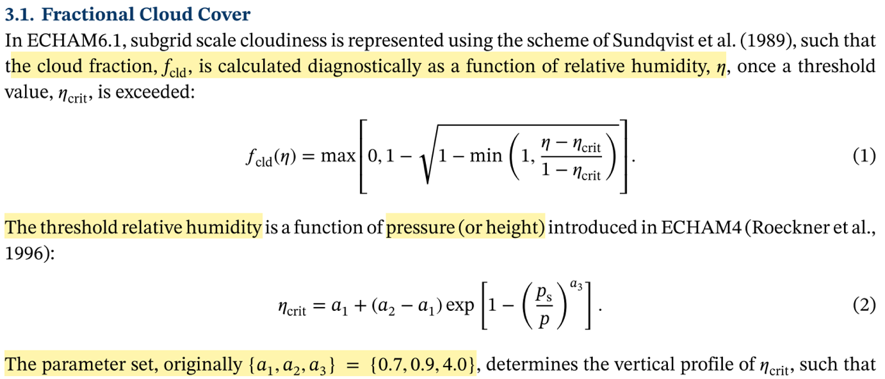

そこで使われている推計式が以下である。

この式は一見ややこしいが、(1)は、雲に覆われた面積の比率fcldが相対湿度(=普通にいうところの湿度のこと)であるηの関数だ、ということ。(2)は、その閾値である臨界湿度ηcritが高度(=気象学の慣例に従って、高度を気圧pで示している。)の関数であることだ。

こうしてこの式(1)(2)を見ると、ずいぶんとシンプルなモデルで、定数もいくつか与えられていることが分かる。

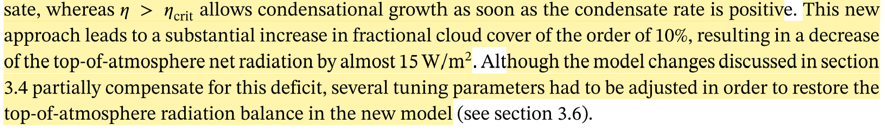

さて図1の最初のバージョンでは、この2つの式の扱い方に問題点があったので改良したところ、雲の面積が10%も増加(!)して、大きく変わった:

雲は、太陽光を反射して地球を冷却する。だから雲の面積が10%も変わると、エネルギーのバランスが大きく変わり、気候感度(=CO2濃度倍増時の気温上昇)も大きく変わる。

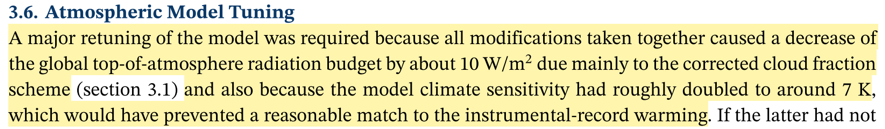

他にも幾つか改良した結果、気候感度が7℃(!)になってしまった:

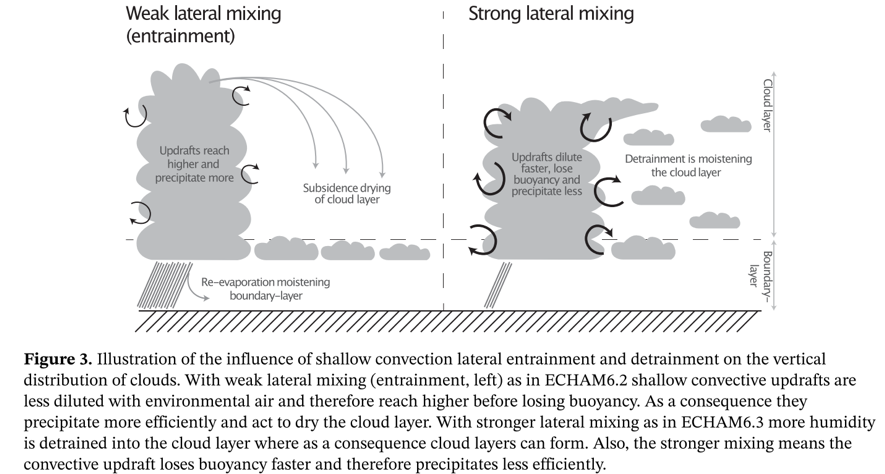

さてそれでどうしたかというと、これでは過去の気温上昇が大きくなり過ぎて観測に合わないので、観測に合う様に、気候感度を3℃に下げることを「目標にした」(!)。具体的な方法としては、雲の対流のパラメーターである「巻き込み率」(entrainment rate)を3×10-4から3×10-3へと10倍も変えた(!):

この巻き込み率とは、気象学(ないし流体力学)の用語である(図2)。雲がもくもくと乱流を成して湧くときに、それが雲の外側の空気をどのぐらい巻き込むかを示すもの。巻き込み率が低いと雲は高く成長し、雨を降らせて、周囲は乾燥する(図2 左)。巻き込み率が高いと雲が湧くときに周辺の空気と混ざりあうので、雲は高いところまで成長できず、湿気は大気中に停滞する(図2 右)。

図2

なぜパラメーターを10倍も変えることが許されるのかというと、もともと、このパラメーターには任意性があったからだ。平たく言えば、本当の値はよく分からないから、えいや!と決めていた。だから、また、えいや!と決め直した訳だ。

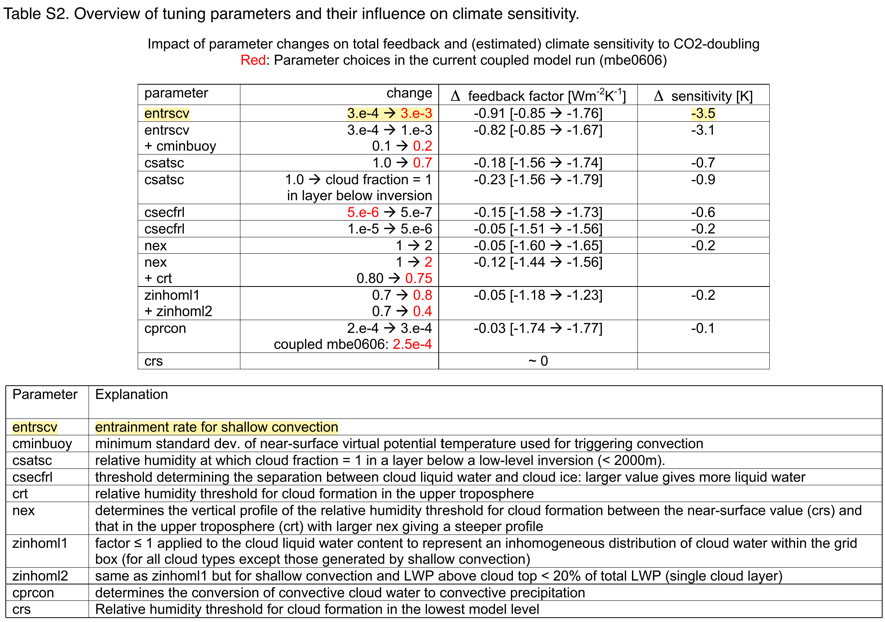

なおこれだけではなく、他にもあれこれパラメーターは調整された。この調整のことを「チューニング」とこの業界では呼んでいる。

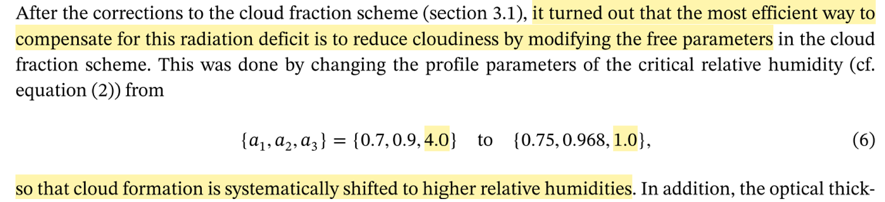

例えば前述の式のパラメーターの1つa3は4から1に(!)変えられた。これは微調整などというものではない:

下記はこうして「チューニング」されたパラメーターの一覧表だ。黄色ハイライトしてあるのは、さきほど説明した巻き込み率の変更。10倍変えたら、気候感度sensitivityが3.5℃下がりました、と率直に書いてある。

さてこの一連のチューニング作業をどう解釈するか。

はっきりしているのは、過去に観測された地上気温の上昇が温室効果ガス(およびエアロゾル)によるものだと「仮定している」ことだ。

つまり気候モデルは、CO2が原因だと教え込まれている。

実際には、気候は、多くの要因で変動する。長期的な大気・海洋の振動(内部振動と呼ばれる)、太陽活動の変化、大気汚染によるエアロゾルの量の変化などだ。

また、気温上昇データも、都市化の影響が混入している疑いが濃厚だ。

このようにして、過去の(都市化を含んでいるであろう)気温上昇はCO2が主因だと教え込まれたモデルが、将来もCO2が増加すれば気温上昇するという答えを出すのは当然だ。

そしてその将来予測はといえば、信頼に足るものとは到底言えない。

なぜなら、チューニングの経緯をみれば、気候感度は幾らでも変えられることは明白だからだ。

過去の気温上昇に合わせる代わりに、都市化の影響を取り除いた気温上昇に「巻き込み率」を変えて合わせれば、気候感度はずいぶん下がる。

あるいは、過去の気温上昇の原因として、内部振動、太陽活動変化、エアロゾル変化などを考慮した上で「チューニング」すれば、CO2に対する気候感度が小さいモデルを作ることもできる。そのようなモデルを作れば、CO2増加による将来の気温予測も当然ながら低くなる。

研究活動の一環として、できるだけ過去に合うようにモデルをチューニングすること自体には、まあ問題はない。

だがこのようにして計算された「予測」が、莫大な費用をかけて温暖化対策をするという政策判断のための根拠になっているのが現状だ。

これは極めて重大な問題である。

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。