IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

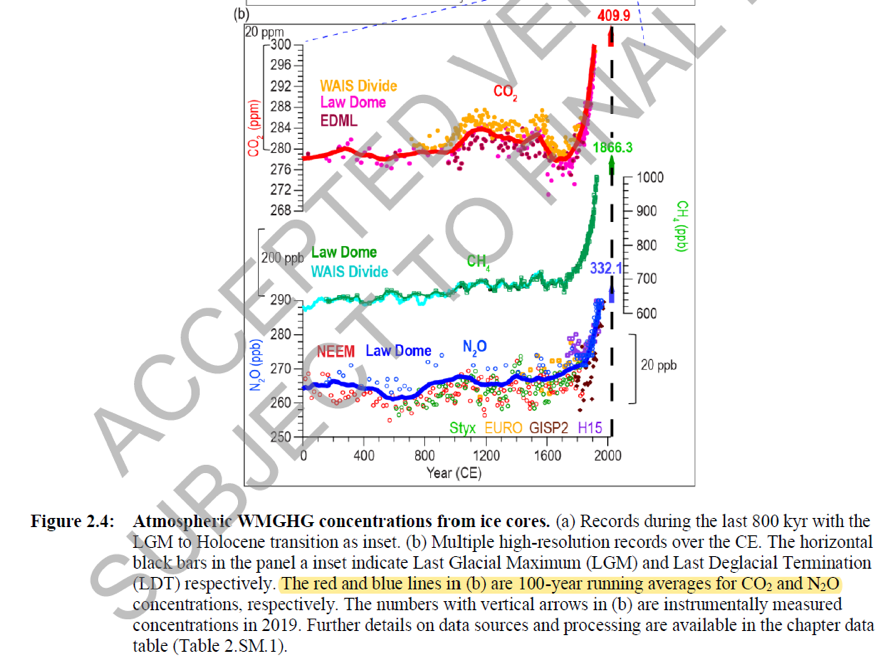

IPCC報告では、産業革命が始まる1850年ごろまでは、過去2000年近くにわたって大気のCO2濃度は280ppm前後でとても安定していた(図1)。

図1

ということは、CO2は280ppmにとても「戻りたがって」いた訳だ。これよりCO2濃度が下がると、海洋や陸上のCO2吸収が減った。逆にこれよりCO2濃度が上がると、CO2吸収が増えた。そんなメカニズムがあったはずだ。

ところが、IPCC報告によると、いまCO2濃度はどんどん増えているのに、大気中のCO2濃度はそれほど280ppmに戻りたがっていない。

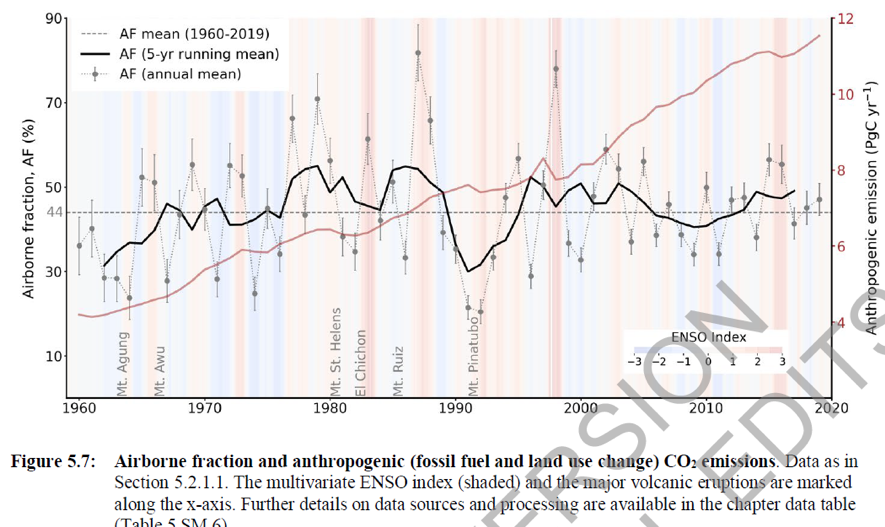

下図のエアボーン・フラクション(Airborne Fraction, AF)というのは、年間の大気中CO2の増分を、人為的なCO2排出量で割ったもの。

IPCCはこれはほぼ44%で1960年以来一定だった、としている(図2)。

図2

本当かなあ、と思っていたら、元NASAのロイ・スペンサーが反論していたので紹介しよう。

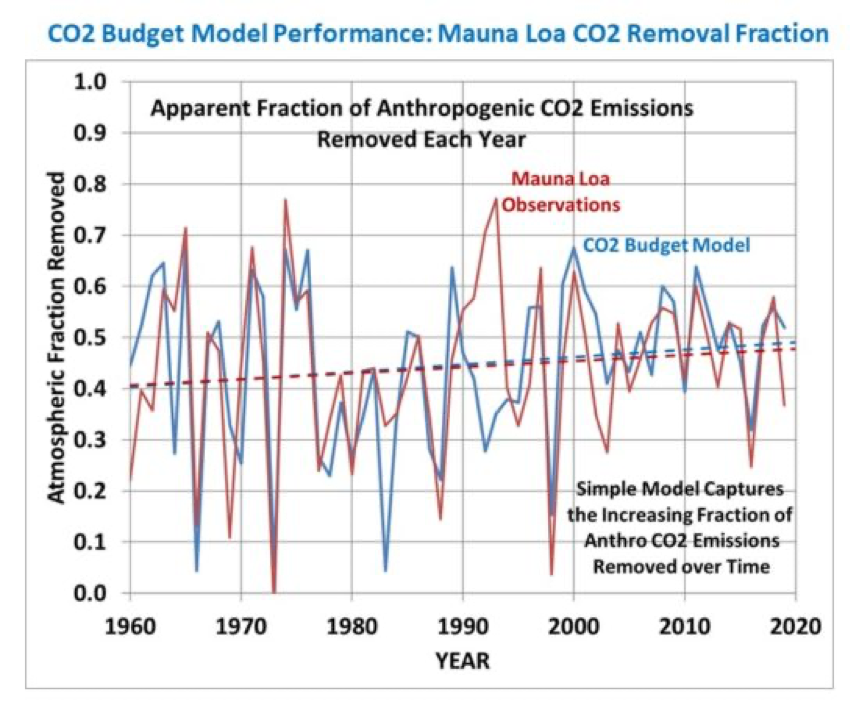

まずスペンサーの計算ではAFは変化して、陸上と海洋がCO2を吸収する割合は増えてきた(図3)。だとすると、やはり地球は元のCO2濃度に戻ろうとする力が強いようだ。(なお、図3の縦軸はAF Removedとなっており、「陸上と海洋の吸収量」を「年間人為的排出量」で割ったもの。図2とは上下が反転されていることに注意。つまり図3の縦軸は図2のAFを1から引いたもの)

なぜスペンサーとIPCCで違うのか分からないが、おそらく使用するCO2排出量データセットの違いであろう。(なお、IPCCは国際プロジェクトGlobal Carbon Project GCP、スペンサーは米国CDIACのデータセットを使用している。どちらも権威あるデータベースなので、そのどちらを使うかで結果が変わるとしたら困ったものだが。。)

図3

図中でCO2 Budget Modelとあるのは、スペンサー作成の簡略モデルによる計算値である。エクセルシートが公開されている。

モデルといっても、単に、大気中のCO2濃度の年間減少量は、CO2濃度の基準濃度からのズレに比例する、というものだ。むかし習ったフックのバネの法則に似ている。

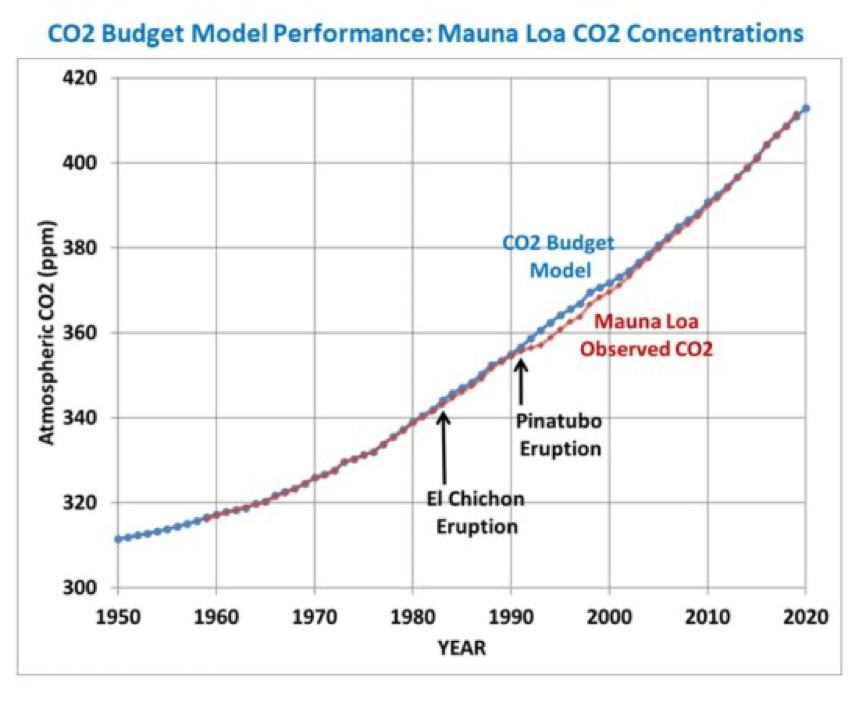

この簡略モデルにCO2排出とCO2濃度の過去の観測データを当てはめると、AFの増加傾向を含めて、ぴったり過去を再現できる(図3,図4)。途中いくらかズレているのは火山の影響だ。なおエルニーニョの時はCO2濃度が高く、ラニーニャの時は逆になるので、エルニーニョ指数に比例したCO2濃度への補正を施してある。この補正で短期的傾向をよく再現できるようになるが、長期的なCO2濃度傾向には関係ない。

図4

この陸上・海洋の大気からのCO2吸収がCO2濃度差に従って増える「フックの法則」モデルを使うと、将来のCO2濃度はなかなか増えなくなる。

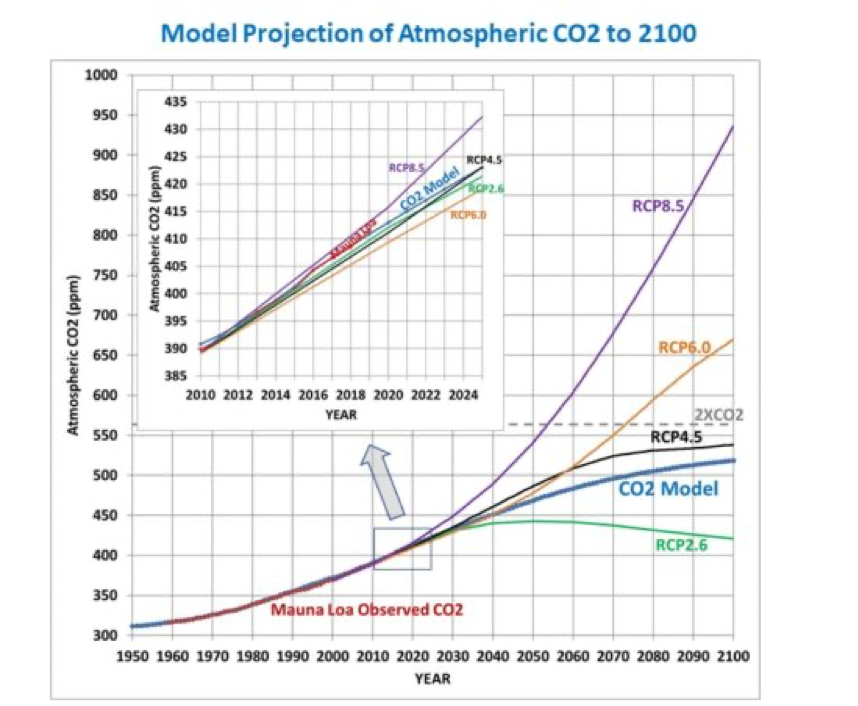

図5は、米国エネルギー省(DOE)のエネルギー情報庁(EIA)による2050年までのCO2排出予測を、2050年以降の排出量は横ばいになると想定して延長した場合の、CO2濃度予測だ。

すると、CO2濃度はなかなか増えず、2100年になっても産業革命前の2倍にならない。

図5

スペンサーが正しいなら、人類にとっては朗報だ。

スペンサーへの批判としては、モデルが簡単すぎる、というものがある。しかしスペンサーの反論は、簡単ながら、過去をよく再現していることが大事だ、というものだ。

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点㊲」に続く