コラム 国際交流 2021.11.04

ルネッサンス時代を迎える人間・ロボット共生社会: 研究シリーズNo. 1

1. はじめに: ロボット新時代の幕開け

ロボットに関して興味深いニュースが毎日届くようになった現在、筆者はあたかもこの技術にせき立てられていると感じている。まさしくロボットが社会の様々な分野で大活躍する時代が到来しつつあるのだ。勿論、ロボットを如何に定義するかによって人々の評価は異なるが、ロボットは古代から人間の活動の中で人々を助ける「道具」としての役割を果たしてきた。だが、その「道具」であったロボットが、近年の人工知能(artificial intelligence (AI))の著しい発達により、知能制御(intelligent control)の機能が向上し、あたかも人間の能力に近い働き、或いは時として人間の能力以上の働きを果たすようになったと恐怖感を抱く反機械主義的(Ludditist)な人々も多くなってきた。

結論を先取りして述べれば、こうした巷間で知られている考えは間違っている。しかしながら、ロボットの果たす役割が爆発的に拡大する事自体、多くの人が恐れを感じる現象である事は確かだ。こうした理由から人間世界の中で果たすロボットの機能と役割、そしてその利用方法と発達の方向性に関し、我々が「正確な知識」を持つべき時代が到来したと考えている。このため、我々は内外の様々な専門家と情報交換を通じて、より「正確な知識」を読者諸兄姉と共有し、ロボットを効果的かつ効率的に活用する人間(そしてロボット)社会を形づくる事を願っている。換言すれば、筆者は友人達と共に人間・ロボットが共生する社会を新たにルネサンス時代として迎えるための研究を実施している。そして成果の一部分を小分けにして、このCIGS Highlightを通じてシリーズ的に解説を提示し、それに対して読者諸兄姉の建設的批判を頂くというのが本稿の目的である。そしてこの第1回はその全体を展望する小論である。

冒頭述べた通り、ロボットに関する新しいニュースは毎日のように我々のもとに届いている。先月の9月、筆者の注目した代表的な動きは次の通りである。

9月28日、米国ハイテク企業アマゾンが、家庭用ロボット「アストロ(Astro)」を、年内に米国内で発売する事を発表した。その直前の9月10日から13日には北京で「2021 World Robot Conference (WRC) (世界机器人大会)」が開催され、「Inject Momentum and Share Results to Build a Win-Win Collaborative Society (共享新成果、共注新动能)」というテーマで、様々な研究成果・実験結果が発表された。新型コロナウイルス危機のため、残念ながら直接参加し関係者と意見交換は出来なかったが、各種報道等の二次的情報を通じ、中国のロボット技術の目ざましい発達に驚きを感じた次第である。またロシアは、9月10日から1週間実施されたベラルーシとの合同軍事訓練「ザーパド21(«Запад-2021»)」で、ロボット兵器「ウラン9(«Уран-9»)」を初登場させ、ロボット技術に対するロシアの高い関心を世界に示した。そして米国は、9月21日から24日にかけて、ロボット・コンテストである「DARPA Subterranean (SubT) Challenge」を実施し、事故や災害という危機を念頭に、地下施設での事故処理・災害救助等を目的としたロボット技術の向上に向けた実験を行った。

上述した9月におけるロボット関連情報だけを見ても、ロボットが家庭から事故や災害の現場、更には戦場にまで役割を果たす時代の到来を予感する。

現在に至るまでロボット先進国の日本は、高性能の製造・運搬ロボットを製造し、製造現場を中心にロボットを導入してきた。だが現在、「世界の工場」である中国が、産業用ロボットの設置台数で首位を誇り、またロボットが果たす役割は製造業から非製造業にまで拡大している。そして自動運転車に関してはテスラを代表とする米国がリードする形となっている。更に医療・福祉、教育、各種サービス業では、未だ揺籃期の域を出ていないものの、米国や欧州の企業が次々と新製品を開発しているのだ。

こうした状況に関し、ロボット先進国のデンマークにおける代表的研究者の一人であるオーフス大学のヨハンナ・ザイプト教授は、人間と共生するソーシャル・ロボットに関し、次のように述べている: 「ソーシャル・ロボットは現在、次のような形で適用されている。高齢者介護(ケア・ロボット)、現状認識訓練、自閉症治療。だが今後、しかも部分的には既に適用されている例として、アシスタント・ロボット、友人ロボット、ロマンティック・ロボット、ロボット一般教師・家庭教師、ロボット案内者、受付ロボット、ロボット運転手、ロボット兵士、子守ロボットが挙げられる」(Seibt, Johanna, “Integral Social Robotics—A New Framework for Culturally Sustainable Technology Solutions,” Carlsberg Fondet, 2016.)。

2. 「最先端」を維持する難しさ—「日の丸ロボット」が直面する危機

前述したように日本のロボット産業は産業分野においては最先端分野を走り続けてきた。そして9月30日、本田技術研究所は「Hondaアバターロボット」の開発を公表した。同社によると、2030年代の実用化を念頭に2023年度中の技術実証を開始するらしい。我々としては、産業用ロボット分野でのリードを維持しつつ、サービス・ロボット分野においても、本田技術研究所をはじめとする日本企業が革新的なロボットを開発・実用化してくれる事を願っている。しかしながら人間とロボットが共生するというロボット新時代において、我が国のロボット産業は、米欧中を筆頭とする諸外国の猛追に直面しており、前途多難な様相を予感せずにいられない。

最先端研究に関する海外情報を概観する時、日本のリードに関し、誰もが安逸を貪る余裕が日本には残されていない事をただちに悟る。何故なら、嘗ては「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」と謳われたが、今では「メイド・イン・ジャパン」の影が様々な分野で薄れてきているからだ。最近の事例では半導体が挙げられる。日本の半導体産業は、嘗て世界を圧倒する市場占有力を持っていた。だが、今では米国と韓国に追い越され、更には中国からの追撃すら気にする状況に陥っているのだ。「日の丸半導体」の凋落は、決して日本人技術者の「能力」の問題ではなく、世界における半導体の物理的能力と経済的役割に関する「認識不足」の問題であった事は明白である。我々はこの過ちを、ロボット分野で繰り返してはならない。

実はロボット分野において「既に」日本は過ちを犯している。現在、テスラを代表とする米国の自動運転車が世界をリードしているが、自動運転のロボットカーの実証実験に世界で初めて成功したのは日本だった。これに関し、ロボットに関する代表的日本人の一人である東京大学の本田幸夫特任研究員は、著書の中で次のように語っている。

1978年に、産総研の前身である通産省工業技術院機械技術研究所が、世界で最初に自動運転のロボットカーの道路での実証実験をしているのです。つまり、日本には優秀な研究者がおり、先見の明もあったのです。その時の実証実験では、道路の幅に白い線を引き、ロボットカーはその白い線を認識しながら走ったのです。ところが、「日本中の道路に白い線を引くつもりか」と反対する声が上がり、4年間でプロジェクトは終了してしまいました。優れた技術を持っていたにもかかわらず、アプリケーションを見つけてビジネスとして社会に根づかせていく段階で躓(つまづ)いてしまったのです(『ロボット革命—なぜグーグルとアマゾンが投資するのか』 祥伝社 2014年)。

また産学研究ネットワークに関しても、本田氏は問題点を次のように指摘している。

日本の場合、産業用ロボットの市場が確立しているため、ロボットメーカーの技術力が高く、学生がオモチャのようなロボットを作っても事業にはつながりません。一方、大学の研究者は論文にならない技術には関心が薄く、実用的でクウォリティが高くてもそうしたロボットを作ることにはあまり興味がないのです。日本では、産学共同と言いながら、大学の研究と企業の開発には相当な距離があるのです。 … また、アメリカの場合、大学の研究者が企業に再就職するケースが多く見られますが、日本の場合はほとんどなく、大学の研究者は最先端技術の研究、企業の技術者は製品の開発、設計とはっきり役割が分かれています。こうした違いの何が問題かというと、日本の大学からは研究開発だけではなく、商品企画とともに商品の出口戦略までも出材できるプロデューサーの能力を持ったプロジェクトマネージャー(プロジェクトリーダー)が育ちにくいことにあります。プロジェクトマネージャーは、業績を上げた一流の研究者であり、しかも事業経営の経験もある人材であることが望ましいのですが、そんな人材はめったにいません(前掲書)。

また本田氏は次のようにも語る。「iPodが発売された時、ソニーの技術者もパナソニックの技術者も社内で検討した結果、ウォークマンで十分という結論を出しました。… 確かにマーケットリサーチでも、iPodのニーズは見られませんでした。にもかかわらず、iPodは大ヒットし、ウォークマンは凋落してしまいました。iPodがライフスタイルを変えたのです。実は、ウォークマンを発売する時も、マーケットリサーチには、歩きながら音楽を聴きたいというニーズは出てきていませんでした。創業者である井深大さんの想いつきを同じ創業者の盛田昭夫さんが社内の反対を押し切って後押ししたことで生まれたと言われています。このように日本にもライフスタイルを変えたイノベーティブな商品があったにもかかわらず、そうした挑戦はいつの間にか忘れ去られてしまいました。そうして、『失われた20年』が経過していったのです」(前掲書)。

本田氏が語る通り、優秀な研究者と最先端の技術を持っていたとしても、新しいライフスタイルを内包する社会に思いを馳せ、グローバルな形で探索活動を行わなければ、「日の丸ロボット」は、「日の丸半導体」と同じ運命を辿る危機に直面しているのである。

3. ロボット産業の新しい動き—米中ロボット開発競争の影響

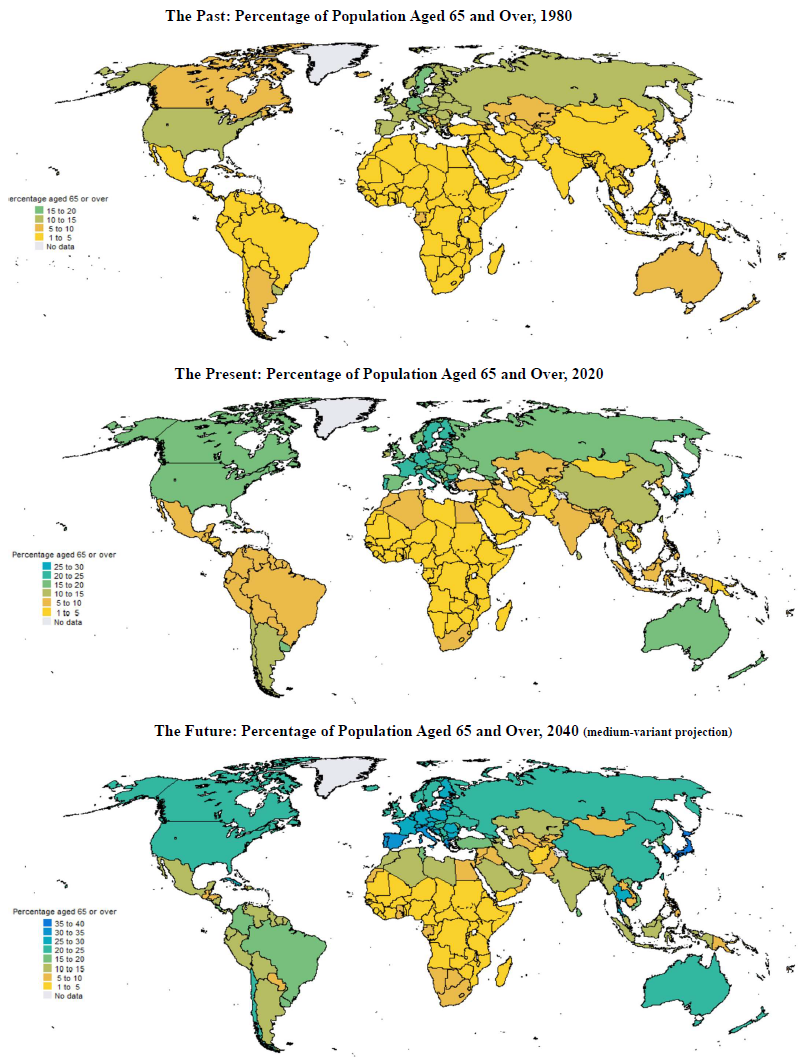

現在のところ「ロボット先進国」の名をほしいままにしている日本だが、この「先進性」は、今後の諸外国のロボット開発と、世界的な人口の高齢化が進むにつれて薄れてくるかもしれない。これに関し、国連の世界人口推計(World Population Prospects 2019)は興味深い予測を示している(図1を参照)。この図では高齢者人口比率が高くなればなるほど、色が濃くなるように描かれている。

図1 世界人口推計: 過去 (1980)・現在 (2020)・未来 (2040)

(資料: 国際連合)

図が示す通り2040年頃には、日本や欧米諸国だけでなく、アジアで韓国やシンガポールに加え、日本が現在外国人介護士として期待するタイやベトナムでも高齢化が進展すると予測されている。従って現在の日本の介護体制は早晩変更を余儀なくされるであろう。

筆者は、一般社団法人日本ロボット工業会が発行する『ロボット』第261号(本年7月)に、「コロナ禍におけるサービス・ロボット分野のビジネス・モデル変革」と題し、小論を公表した。その中で、グローバリゼーションが更に深化する中、①世界的な人口高齢化、②米中間の技術開発競争、③ロボット開発を巡る法律・倫理問題について論じた。そして今、①の高齢化問題に直面した諸外国が、福祉予算の抑制と新産業育成という政策的観点から、高齢化に対応した自立支援・介護ロボットの開発を積極的に推し進めているのである。

米国保健福祉省(Department of Health and Human Services (HHS))によれば、高齢化に加え最近の新型コロナウイルス危機の影響で、介護サービスが滞り、労働力不足が一段と厳しくなってきている(例えば、“COVID-19 Intensifies Home Care Workforce Challenges: Policy Perspectives,” HHS, June 2021を参照)。こうした状況の下、冒頭で紹介したアマゾンの「アストロ」の登場が示唆する通り、介護を含む在宅家庭サービスを念頭にしたロボット開発が急速に発達しているのだ。また北京で開催されたWorld Robot Conferenceでも、新型コロナウイルス危機対策を念頭にした非接触型の配膳ロボット(送餐机器人)やアバターロボット(虚拟机器人)等のサービス・ロボット(服务机器人)に注目が集まったとの事である。また介護ロボット(介护机器人)に加え、米国ボストン・ダイナミックス社が開発した有名なロボット「スポット(Spot)」に似た四足歩行ロボット(四足机器狗)も注目されたと報じられた。

こうして米中でのロボット開発は、長期的趨勢としての人口高齢化や突如勃発したコロナ禍の影響を受けて加速化しているが、それに加えて国際政治経済上の対立を背景にして両国の技術開発競争が激しさを増している。人類全体を平和で裕福にさせるための「道具」であって欲しい技術が、人類間の対立のために、激しい開発競争に駆り立てられているのだ。しかも、将来のロボット技術向上に関して最有力視されている人工知能分野において、米中間の競争は安全保障上の視点から相互不信の状態に陥っていると言えよう。

これに関してグーグルの元CEOであるエリック・シュミット氏が委員長を務めた人工知能に関する国家安全保障委員会(National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI))が3月に公表した700ページを超える最終報告書に注目している。同報告書を熟読せずとも、概観するだけで米中間の対立の厳しさが理解出来る。冒頭からAI研究に関して中国との競争を念頭に「米国は如何にして優位を守るか、そして如何に打ち勝つか」を論じているのである。

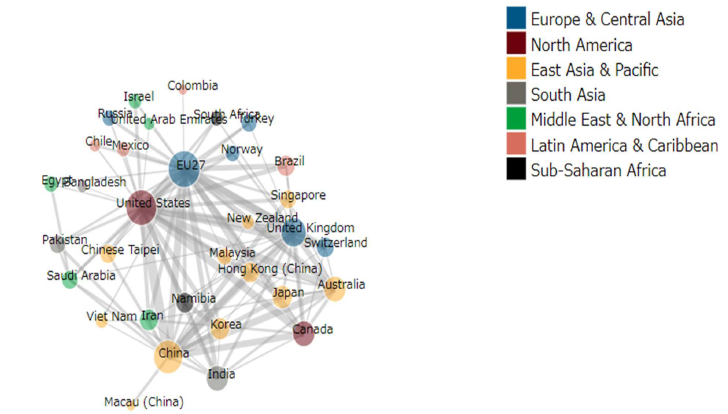

人工知能の開発に関し、これまでは米中欧を中心として、positive-sumの関係を築き上げてきた(図2を参照)。だが、上述した米国の技術安全保障政策によって人工知能研究のネットワークに大きく変化が生じる可能性が高まっている。換言すれば、安全保障問題と技術開発問題の動きを同時に注視する事を怠ってはならない状況になってきている。

Note: the size of the bubble indicates a country’s total number of shared AI publications for the selected time period. The thickness of the connection represents the number of joint publications between two countries. The ‘cumulative’ option displays aggregate results since 1980.Data downloads provide a snapshot in time. Caution is advised when comparing different versions of the data, as the AI-related concepts identified by the machine learning algorithm may evolve in time. Please see methodological note for more information.

Source of data: Microsoft Academic Graph.

OECD.AI (2021), visualisations powered by JSI using data from MAG, version of 07/06/2021, accessed on 3/10/2021, www.oecd.ai

図2 国の視点から見た人工知能研究ネットワーク

(資料: OECD)

日本やカナダ、そして欧州諸国をはじめインドやシンガポール、更にはイスラエル等世界各国の人工知能研究者は、今後米中対立の狭間にあって、自由な意見交換に制約を受けるという困難に遭遇すると予想される。特に日本は、米中両国との関係が深いだけに、一方では米国から、冷戦時代の東芝機械ココム違反事件のように、中国への技術漏洩に関して厳しい目で見られ、他方中国からは、現在オーストラリアやカナダが被っているような形で、様々な理由をつけられて厳しい制約が突然課される危険性が生じている。

国際政治上の問題に加えて、法的・倫理的な面においても国・宗教・民族・個人の間で考え方の違いが存在する。換言すれば、ロボットに対する親近感(robophilia)・嫌悪感(robophobia/techophobia)やデータの接続性(connectivity)・秘匿性(secrecy)によって、ロボット開発の方向性が大きく異なってくることに留意しなくてはならないのだ。この法的・倫理的な面に関しても、米中の考え方に大きな開きが存在するが、日本として如何なる形の対応方法が適切であるのか、今後検討が必要となってくるであろう。

4. 研究体制の再考—「革新的発想」を生み出すために

上述したように、「日の丸ロボット」は、世界的な人口高齢化と米中を筆頭に諸外国でのロボット開発の急速な進歩に圧倒されつつあり、危機に直面している。このため、ロボットの研究開発・設計・実用化の過程を再検討し、初心に戻って再スタートをする時期を迎えているのである。では、如何なる形での新たなステップを我が国のロボット関係者は歩んでゆくべきなのか。

上述したようにロボットは世界的に人口が高齢化し、人間の身体機能に問題が生じてくるにつれ、工場等の作業現場だけでなく、非産業分野に広範にわたって普及し、しかも複雑な活動の中にまで奥深く浸透してゆく事が想定されるのである。この現状分析と将来展望の詳細に関しては、7月29日にOECDが公表した資料(Making Life Richer, Easier and Healthier: Robots, Their Future and the Roles for Public Policy)は非常に参考になる。換言すると、ロボットが単なる「道具」としてではなく、ロボットが人間の或る種の「パートナー」として共生し、その結果として人間・ロボット共生社会が生まれてくるのである。このために、我々は人間社会全体としてのシステムの変更を余儀なくされていくであろう。これに関し、米国MITメディアラボのケイト・ダーリング氏が、人間にとってロボットの存在自体が変化した事を提示した著書(The New Breed: What Our History with Animals Reveals about Our Future with Robots, Henry Holt, April 2021)を著している。こうしてロボットが果たす能力と役割が変化するに従い現在の人間社会システムを律するための価値観や法的・経済的な制度が、変更を余儀なくされていくと考えられている。

この結果、人間・ロボット共生社会の初期段階にある現在、我々はロボット開発を巡り、その背景に存在する哲学思想や倫理観等を含む人文科学・社会科学における研究も巻き込む形で、来るべきロボット新時代を迎える事になるのである。こうした状況下で、我々は海外のロボットに関連する研究者だけでなく、政策担当者、企業家、そして家庭用ロボットを利用する一般市民との意見交換を通じて、ロボットに対する「革新的発想」が湧き出てくる体制・組織・人材構成を検討しなくてはならないのである。

これに関し、前述したザイプト教授は、2020年に意欲的な論文(“Integrative Social Robotics, Value-Driven Design, and Transdisciplinarity,” Interaction Studies, Vol. 21)を発表した。即ち、ルネッサンス時代を迎える人間・ロボット共生社会は、ロボット研究に関して新しいアプローチを採らなくてはならない、と教授は主張する。従来のアプローチとは、複数の専門分野を単純にまとめた研究アプローチ(pluridisciplinary approaches)で、それは単一の専門分野を並列的に活用する形のアプローチ(multidiscipline)及び複数の専門分野を「串刺し」して活用する学際的アプローチ(interdiscipline)を意味する。翻って教授が提唱する新しいアプローチとは、関連した専門分野を一括して全体的に活用するアプローチ(transdiscipline)である。教授は、その新たなアプローチの一試案としてIntegrative Social Robotics (ISR)という分野の研究を提唱している。

同教授の主張は一見難しいように映るが、次のように考えてはどうだろうか。人間・ロボット共生社会を考えるに際し、我々がクラシック音楽を聴く事に喩えて想像してみると良いと考える。素晴らしいクラシック音楽を聴くには、優れた楽曲に加えて技量の高い個々の演奏家が必要である。即ち、バイオリン奏者やフルート奏者等、またソプラノ歌手やバリトン歌手等から構成されるオーケストラと独唱者・合唱団が必要なのだ。だが、こうしたオーケストラや合唱団だけでは不十分なのだ。加えて優れた指揮者、そして音響の良い、また座り心地の良い椅子が整えられたコンサートホールや歌劇場、更には演奏会のチケットを購入する販売システムの便利さや、聴衆を案内するスタッフと演奏中の聴衆個々人のマナーの良さが不可欠なのだ。

こう考えると、将来の人間・ロボット共生社会のルネサンス期を迎えるには、統合的なアプローチ(transdisciprinarity)が必要であり、その一試案としてISRをザイプト教授は提唱しているのである。このように将来におけるロボットの能力と役割を考える時、我が国の人的・経済的・技術的資源の制約を感じずにいられない。我が国に優れた技術者を擁している事を、我々は否定しない。だが、そうした技術者に、時代に即した研究をさせて実力を発揮させ、その研究を実用化・事業化へと繋げさせて成果を生み出し、その結果を更に拡大させるために、新たに若い研究者を育成するという経済社会システムが必要であり、それが今欠けているのではないか、と我々は危惧しているのだ。前述したクラシック音楽を鑑賞する事例に喩えれば、確かに日本には優れたバイオリン奏者がいて、素晴らしいコンサートホールも存在する。だが、優れた指揮者やフルート奏者が不足しており、更には世界中の聴衆がオンラインで購入するチケット販売システムが日本に完備されていないのだ。そしてこうした不完全な状態を「認識しておらず、感じる事すら理解していない」事こそが問題なのだ。

こうした理由から、我々はグローバルな形で研究体制を刷新し、ロボット研究における現在の強みを更に強固なものとし、弱みに関しては海外の事例を学ぶと共に、相互補完的な関係を密接なグローバルな情報交換を通じて形成してゆかなくてはならない。

5. グローバル戦略を再考すべき日本ロボット産業

現在、筆者は内外の友人達とルネッサンス時代を迎える人間・ロボット共生社会を念頭に、国際研究ネットワークの構築を目的として情報交換を実施している。その最終目的は、日本ロボット産業のグローバル戦略の再考であり、具体的作業としては、①人口高齢化を念頭に、自立支援・介護ロボットの技術水準と最先端分野の研究機関及び研究者の海外における分布を鳥瞰し、想定されるEmpathy robots (人間に共感を持って作動するロボット)の描出、②日本国内の関連技術と最先端分野の研究機関及び研究者の分布の列記、③技術水準向上のための個別研究組織設計と、そのパフォーマンスに関する評価基準の提案、④世界の研究開発ネットワークの中で果たす日本の役割と理想的な協業体制に関する提言、⑤具体的な政策と企業戦略に関する提言等について考えをまとめる事である。こうした事項について、CIGS Highlightを通じて発表し、読者諸兄姉の建設的批判を受ける事が出来れば幸いである。

繰り返しになるが、日本のロボット産業は現在、世界的な人口高齢化現象、米中間の政治的対立関係、ロボットの能力向上と活動範囲の社会的拡大による法的・倫理的な重要性の高まりという問題に直面している。我々はこの問題を回避するのではなく克服するべく挑戦する知識と勇気を持たなくてはならない。知識と勇気を持たず、こうした問題から逃避するだけでは危機の状態は一段と厳しくなるだけである。

ザイプト教授は前述した論文の中で、ハイデガーの技術論(Die Frage nach der Technik/The Question Concerning Technology)に触れつつ、新しい研究アプローチであるISRについて語っている。ハイデガーの技術論は、冷戦時代の1953年にミュンヘン工科大学(Technische Universität München (TUM))での演説を基にした論文である。当時の世界は、東では朝鮮戦争が、2年に及ぶ交渉を経て、平和条約ではなく休戦協定がようやく調印され、そして西では欧州防衛共同体(European Defense Community (EDC))が崩壊するという中、核という技術の扱い方に関して、人智を超えた問題に直面していた。当時、人類は、核技術を如何に制御すべきなのかを知らず、また日進月歩の核技術が発達し、制御の方法が理解出来た時には、時すでに遅くて制御出来ない状況にあった。換言すれば所謂、コリングリッジのジレンマ(Collingridge dilemma, 1980)に陥っていたのである。

現在も我々は人工知能技術やロボット技術に関し、Collingridge dilemmaの囚われの身となっているのだ(ザイプト教授は更に悪い状況に陥っていると語っている)。だからと言って、我々はこの状態に対して諦観をもって座視する訳にはいかない。このために、我々は世界中の志の高い智慧のある人々と共に、このCollingridge dilemma脱却の方法を編み出してゆかねばならないのである。