IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

数十年単位で見ると、大雨の雨量は増えたり減ったりしている。この理由は、地球温暖化だけでなく、自然の変動もある。のみならず、公害対策をした結果、雨量が増えているという。以下に説明しよう。

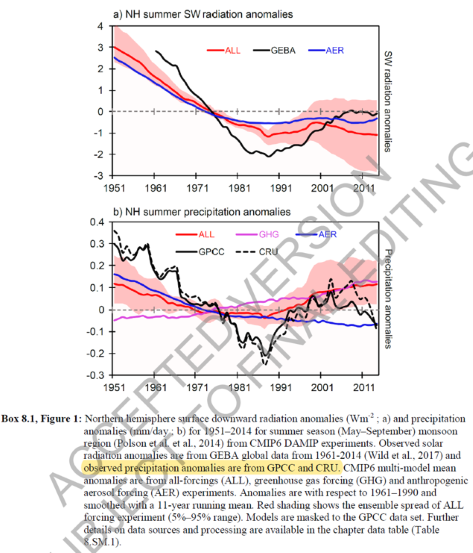

図は、北半球(NH)の夏季(5月から9月)において、a)日射量(単位はW/m2、つまり1平方メートルあたりワット)と、b)降水量(単位はmm/day、つまり1日あたりmm)を示したもの。

黒が観測値で、カラーはモデル計算の値だ。いずれも1961年から1990年までの平均からの差分(anomalies)で表している。

まず観測値から見てみよう。

日射量は1961年ごろは3 W/m2だったのが1980年代半ばには-2 W/m2まで下がり、2014年には0 W/m2まで戻っている。この変化は結構大きい。ちなみに地球温暖化はCO2が引き起こしていると考えられているが、CO2による温室効果はいま地球平均で2 W/m2

程度だと推計されているから、それを上回る規模で日射量が上下している訳だ。

降水量はどうか。1951年には0.3 mm/day程度だったのが、1980年代半ばには-0.2 mm/dayまで下がり、その後2010年ごろにはまたプラスに転じ、また下がる、と目まぐるしく動いている。最大と最小で0.5 mm/dayほど違う訳だ。5月から9月だと150日あるとして75mmも差が出来ている。北半球全体の平均であることを考えると、ずいぶんと大きな差だ。

このような大きな変化があった理由として、硫黄酸化物などによる大気汚染が考えられている。そのメカニズムは、

- 大気汚染が悪化すると、太陽光が遮られて日射量が減った。その後、公害対策によって汚染が減ると、今度は日射量が増えた。

- 日射量が減ると、モンスーンが弱くなって、雨量が減った。その後日射量が増えると、モンスーンが強くなって、雨量が増えた。

とされている。

ではこのメカニズムでどこまで説明できるか。

図中にはモデル計算の結果が赤で示されている。赤い影は、複数のモデル計算による幅である。

紫のGHGという線は、温室効果ガスのみを入力とした計算結果である。つまり硫黄酸化物などによるエアロゾルが無かったとした場合の計算であり、公害が無かったと想定した場合に相当する。

青のAERという線は、エアロゾルの効果だけの計算結果である。これは温室効果がなく、公害だけがあったと想定した場合の計算になっている。

赤い線のモデル計算結果は、観測値の傾向を、大雑把にだが、再現している。すなわち降水量を見ると、赤い線は全体として減少して、やがて増大に転じている。この「下がって、上がる」という変化が、温室効果ガスによる増加と、エアロゾルの効果の効果による減少の和として、まあ表現されている。

という訳で、だいたいの傾向としては、上記(1.)(2.)の効果はモデルでも説明されている。ただし、観測値とモデルの一致は良くないので、モデルが現実を全て説明できている訳ではない。(1.)(2.)とは異なるメカニズムとして、モデルでは捉え切れていない、自然変動の影響が大きいのかもしれない。

以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大雨は増えたとは言えない」としていることを紹介した。大雨が増えた地点があったとしても、今回見てきた様に、そう簡単に理由は温暖化ですとは言えないのだ。

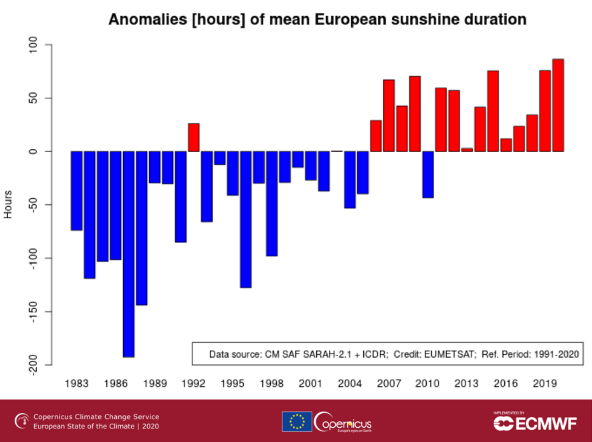

最後に余談。北半球ではずいぶんと日射が増えた。欧州では年間200時間ほど、つまり平均で毎日30分も日照時間が伸びたそうだ(図)。だとすると、農業生産はずいぶん恩恵を受けただろう。それから欧州は冬季に日照不足でビタミンD欠乏になって健康を害する人が多いというから、健康上も、日照時間の増加はずいぶんと恩恵をもたらしたであろう。日本はどうなのだろう。

出典:EU資料

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑩」に続く