地球の平均気温は、温室効果ガスによって引き起こされる地球温暖化のみならず、自然変動によっても変化する。北極振動に類似する「バレンツ海振動」の寄与が、温室効果ガスによる地球温暖化に匹敵する規模であり、1970年から2000年の地球規模の急激な気温上昇に寄与した後に、2000年から2012年の気温上昇の停止(=ハイエイタス)を引き起こした可能性がある、とする論文を紹介する(Tanaka & Tamura, 2016)注1) 。1970年から2000年の地球温暖化において、自然変動の寄与が大きく、温室効果ガスの寄与が従前言われていたよりも小さいことは、将来における地球の温度上昇についても従前より低い予測となることを示唆する。

1.地球の気温は上昇してきた

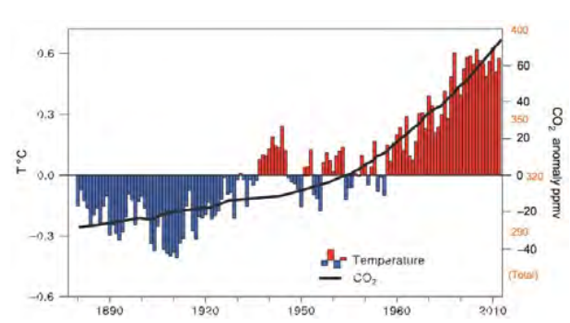

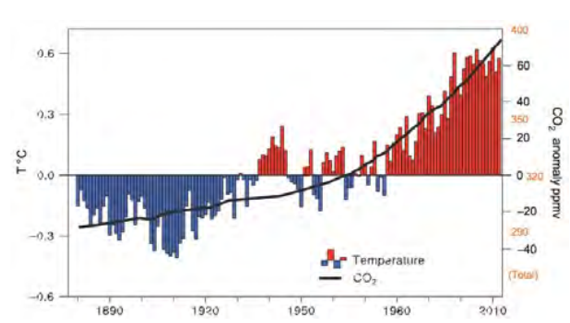

地球の平均気温は図1のように上昇してきた。特に1970年から2000年までは急激に気温が上昇した。2000年以降はこの上昇がほぼ止まった。なおこの後はまた気温は上昇に転じたが、2016年を頂点とするエルニーニョによるものか、長期的なトレンドとして今後も上昇し続けるのかは、まだ執筆時点でははっきりしない。

2.地球の気温上昇をもたらす自然変動

IPCC等で地球温暖化の予測に用いられる全球気候モデル(GCM)では、1970年から2000年の気温上昇が温室効果ガスによるものであり、自然変動の寄与は殆どない、としてチューニングされていた。だが2000年以降のハイエイタスを予測することができず、予測は外れた。

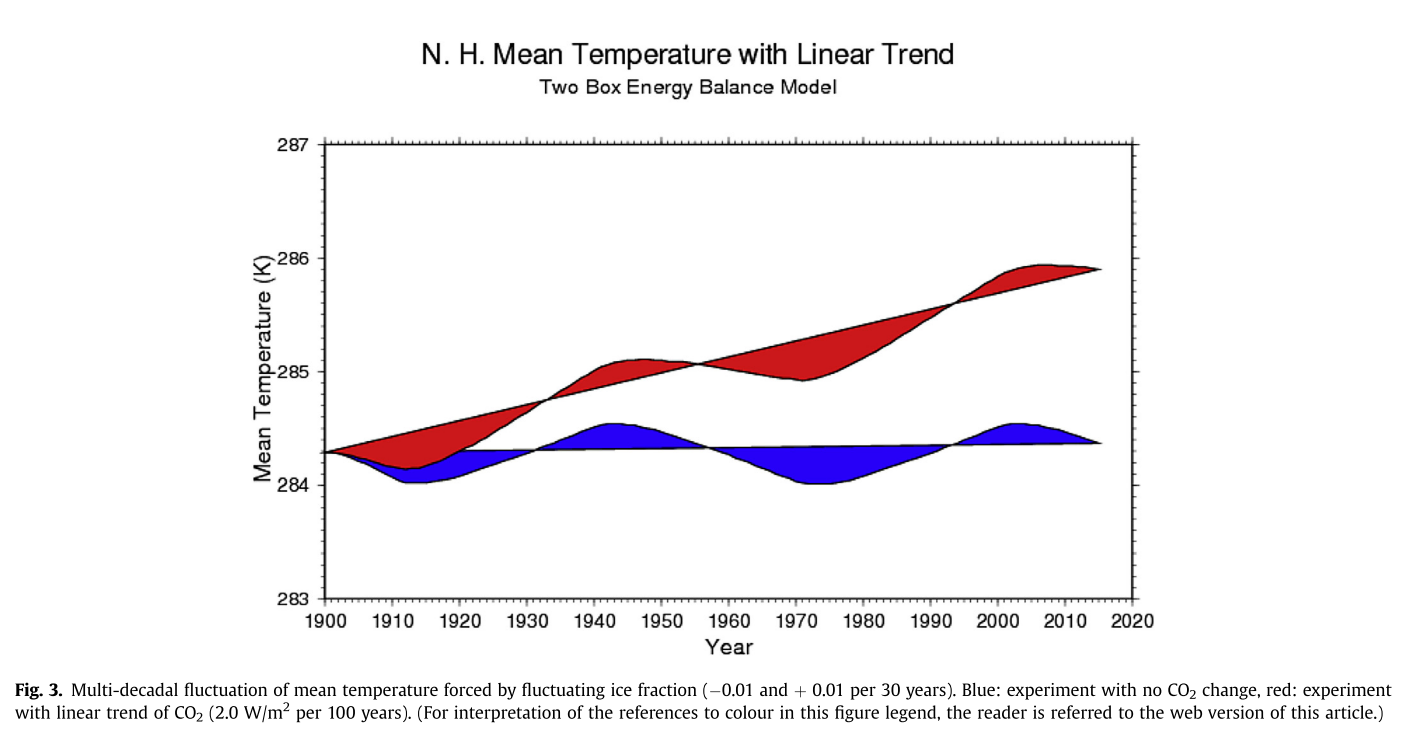

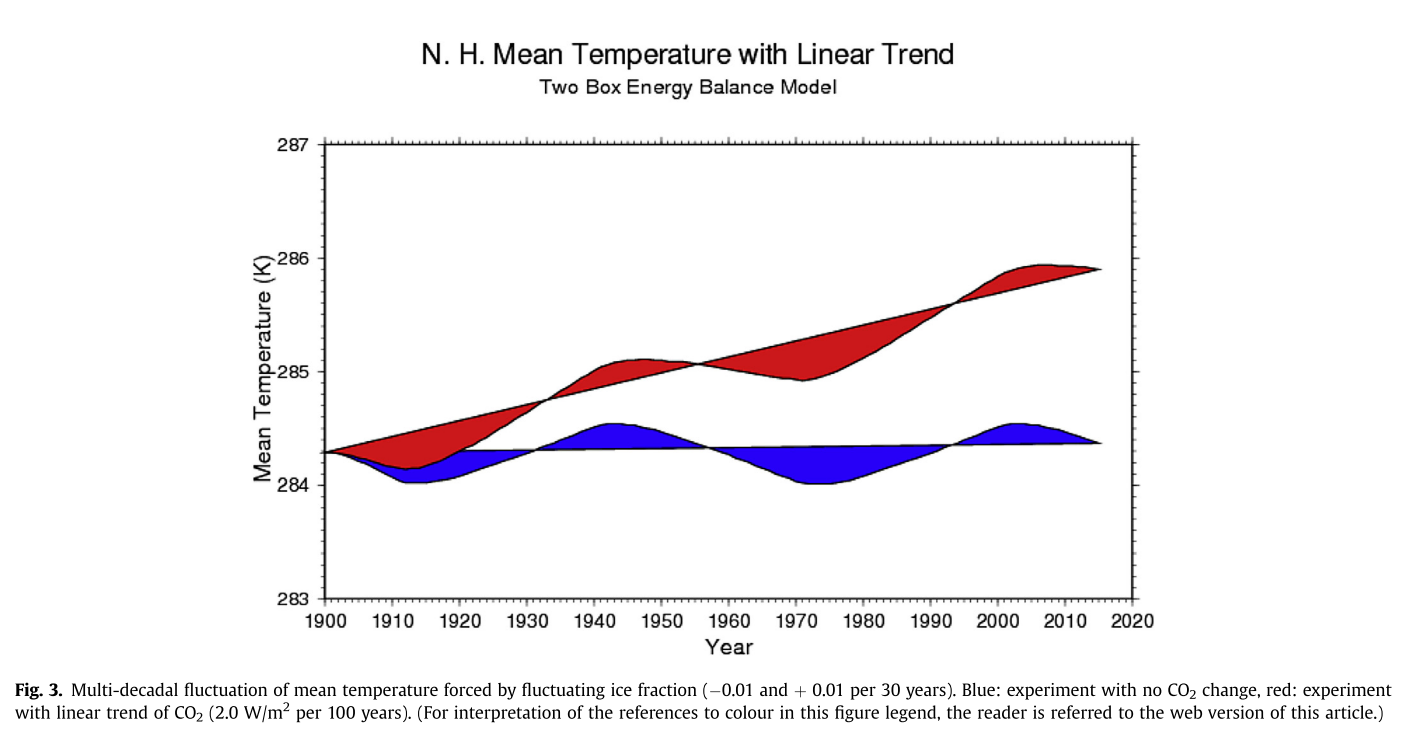

論文では、まず、図1の気温上昇を、直線的な気温上昇と、自然変動の重ね合わせとして表現する簡易なモデル(=エネルギーボックスモデルと呼ばれる)を提案した。図2において、縦軸が地球の平均気温であり、青で示される自然変動が、直線的な気温上昇に重なって、赤で表示されるように、急激な気温上昇と気温上昇の停止を繰り返すパターンになる。

3.地球の反射率の変化がハイエイタスを引き起こした

それでは、上述のような簡単なモデルを裏付けるデータはあるだろうか。論文では、エネルギーボックスモデルに用いられている地球の反射率の変化に注目した。

地球の反射率(アルベド)とは、「太陽光の地球への入射量」と「地球から宇宙への反射量」の比である。

太陽からの入射注2) は、何も遮るものが無ければ、1366W/m2である。ただし、これは垂直に地球に当たる場合であり、斜めに当たるときにはこれより少なくなる。地球全体で平均すると太陽光の入射は341 W/m2である。

地球から宇宙への反射注3) は、雲、雪、氷、植生などの状態によって、大きく変化する。

太陽光の地球への入射量および地球から宇宙への反射量は、各種のデータセット(=全球再解析データセットと呼ばれるもの)として公開されているので、それを用いて、地球の反射率の経年変化を示す時系列が計算された。

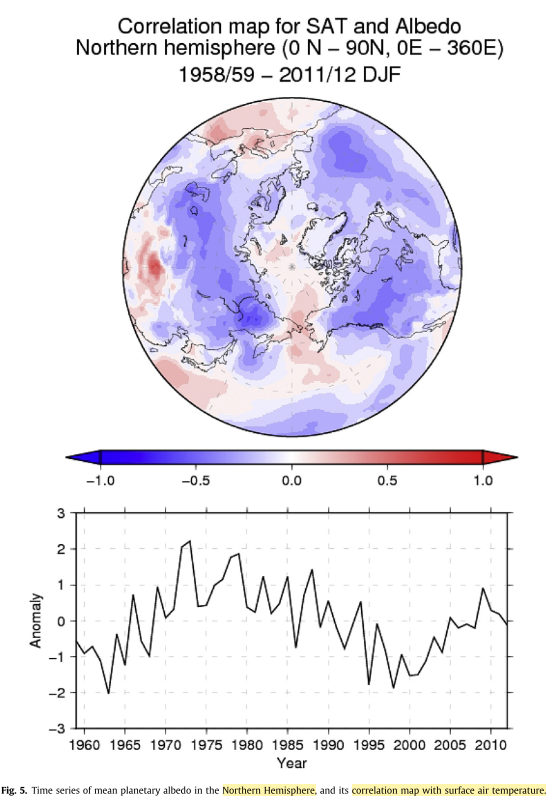

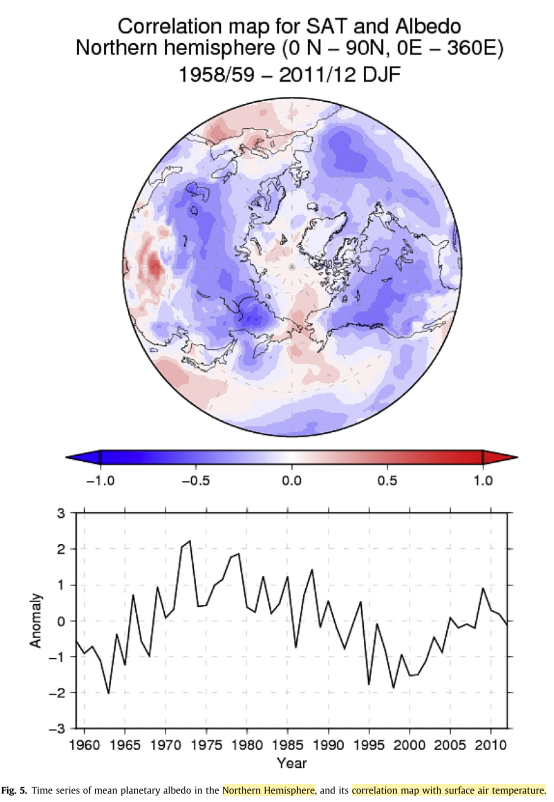

冬季(12月から2月)の北半球のアルベドの経年変化が図3(下)である。縦軸は、変動の標準偏差で正規化してある。地球が急激に温暖化した1970年から2000年にかけてはアルベドが減少し、2000年から2012年にかけてのハイエイタスにおいてはアルベドが増大していることから約60年周期が読み取れる。図3(下)では、時系列の指数がプラス2からマイナス2まで変動しているが、この振幅=2は太陽光の入射の平均値の約1%に相当するものである。前述したように、地球全体で平均した太陽光の入射は341 W/m2であることから、この振幅は約4W/m2ということになる。

これがかなり大きい数値であることを理解するために、参考となる数字を挙げよう。IPCCの気候モデルでは、温室効果ガスによって2.6W/m2の温室効果が生じると、約2℃の温度上昇になるとされている。

なお4W/m2という数値は、冬季の3カ月のみで、かつ北半球についてのものなので、通年での地球全体での数値は別途検討を要する。それでもなお、この規模でアルベドが変化するとなると、温室効果ガスによる地球温暖化に匹敵する規模での地球の平均気温変化を引き起こすことが想像できる。

図3 北半球冬季(12月から2月)のアルベド(下図)。上図は、下図のアルベドと、各地点の地表気温(Surface Air Temperature)の相関図。アルベドが高いと(太陽光の反射が多いので)地表気温が下がるという逆相関が大半の地域で成立していることが見て取れる。

4.バレンツ海振動による気候変動

論文では、この冬季北半球のアルベド変化は、主に雲量や雪氷圏の変化によるものだったとしている。ではそれは、どのような気象現象なのだろうか。

論文では、気象の変動を分析する標準的な分析手法である「経験的直交関数(EOF)」への分解をしている。EOF分析とは、気象データをいくつかの主要な変動パターン(モード)に分解する方法であり、統計学で主成分分析と呼ばれるものと基本的には同じである注4)。

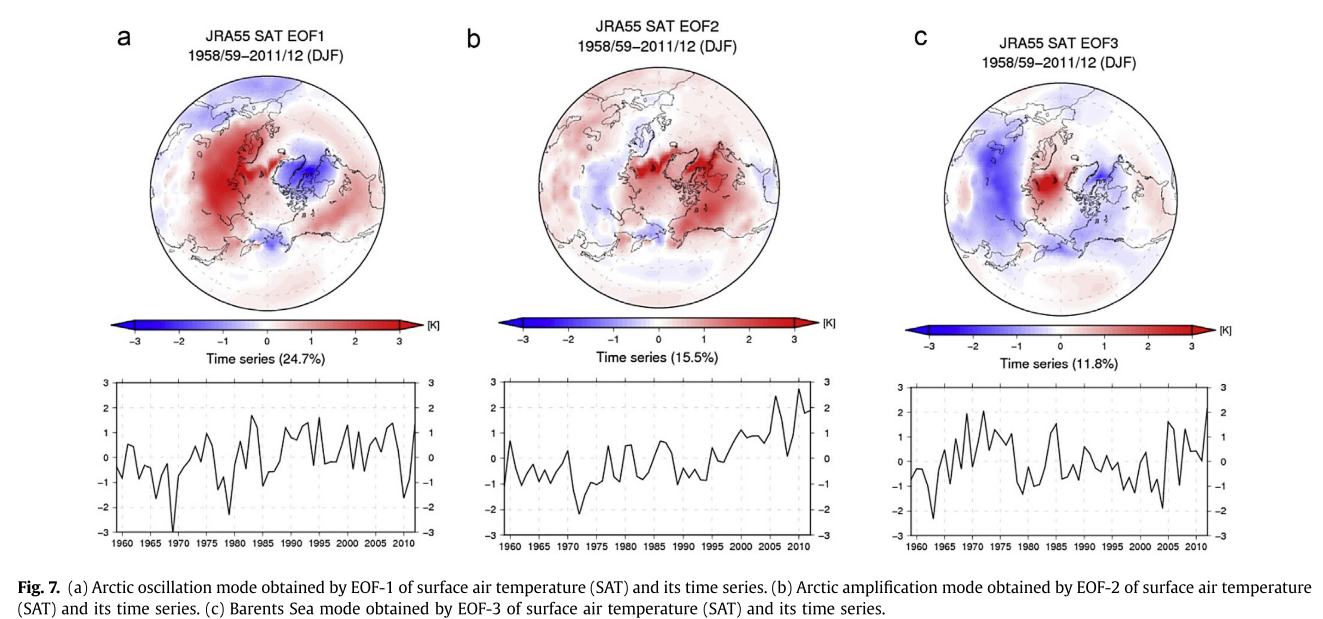

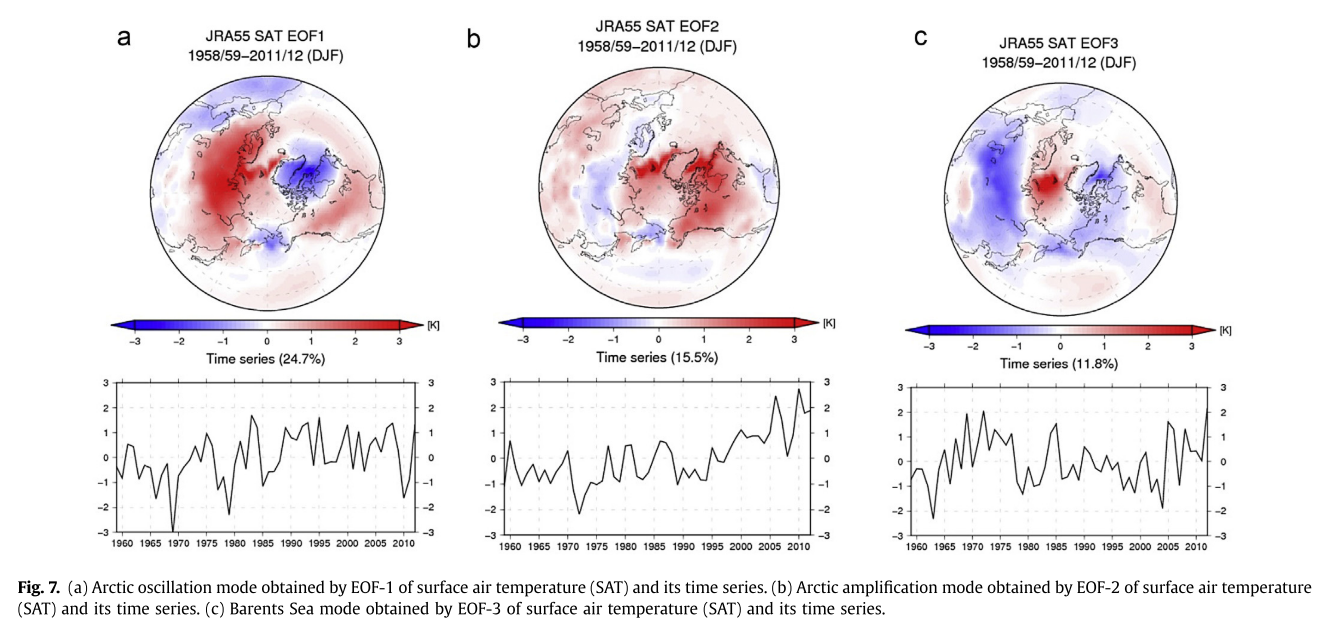

北半球の気温を変動パターンに分解した結果が図4である。図4の上3枚は変動の空間パターンであり、下3枚はその変動の時系列の指数(振動の大きさと符号を表すもの)である。なお指数は、何れもその変動の標準偏差で規格化してある。

左から、aが「北極振動(=AOと略される)」と呼ばれる自然変動で、気象の変化全体の24.7%を説明する最大の振動である注5) 。これは日本を含め、各地の気象に大きな影響を与えるものの、気温変化は各地で相殺され、気温偏差の領域平均はほぼ0となるため、北半球平均気温には殆ど影響しないと考えられる。

次いで、bは、地球温暖化による寄与で、全体の15.5%を説明する。正の値が北極圏に集中し、「北極温暖化増幅」と呼ばれるパターンを示す。気温偏差の領域平均は正の値となる。平均気温は長期的なトレンドとして一貫して上昇している。この主な機構は、気温上昇が起きると、それによって雪氷が融け、その部分の反射率が下がって、ますます気温上昇が加速する、という「アイス・アルベドフィードバック」であると考えられている。

そしてcが、バレンツ海(北極海の一部。図c上の中央の赤い部分)とシベリアとの逆相関が特徴的な「バレンツ海振動」と呼ばれるパターンで、全体の11.8%を説明する。これは北極振動と類似しているが、南北変動の中心がグリーンランドでなくバレンツ海にあり、気温偏差の領域平均が負の値を持つ。

このバレンツ海振動の時系列(図c下)を見ると、アルベドの変化と類似の形をしていることが分かる。すなわち、1970年から2000年にかけて下降し、2000年以降は上昇した。回帰計算をすると、バレンツ海振動の指数がプラス1の場合0.16℃の北半球平均気温低下が起きていたことが分かる。指数はプラス2からマイナス2の間で変化している。これは2000年から2012年にかけてのハイエイタスを引き起こすのに十分な大きさであることが図1との比較で推察できる。他方で、1970年から2000年にかけての急激な地球温暖化においては、その少なからぬ部分がバレンツ海振動による寄与だったと推察できる。

5.論文の意義と今後

論文は、地球の平均気温が、1)地球温暖化のトレンド(これには人為的な温室効果ガス排出が一定程度寄与する)のみならず、2)バレンツ海振動によっても変化することを示唆した。両者が相殺したことで、2000年から2012年にかけての気温上昇の停止(ハイエイタス)が生じたとする一方で、1970年から2000年にかけての急激な気温上昇は、両者が重なったことで起きたとしている。

素朴に考えても、ハイエイタスがあったということは、地球温暖化が何等かの自然変動で相殺されていたということであり、すると、その前には、両者が重なり合うことで地球温暖化が倍速で進んでいた可能性がある、ということであるが、この論文は、その具体的な機構として、アルベド変化とリンクしたバレンツ海振動の重要性を示唆したものだ。

IPCCで地球温暖化の将来予測に用いられている全球気候モデルでは、1970年から2000年にかけての急激な気温上昇を、CO2等の温室効果ガスの排出によるものであるとして、諸パラメーターがチューニングされてきた。だがそれは地球温暖化を「北極温暖化増幅」モードの寄与に押し込めたことを意味する。仮にバレンツ海振動モードが観測された変動の半分近くを占めたとすると、じつは、既往のモデル予測は温室効果ガスによる地球温暖化を約2倍に過大評価していたことになる。

なおこの論文の是非については、他の論文と同様、今後の学界の議論に委ねられている。今後の展開に注目したい。

- 注1)田中教授自身による専門的な邦文解説として(田中博, 2016)がある。

- 注2)この入射のことを気象用語では下向短波という。

- 注3)この反射のことを気象用語では上向短波という。これには地球から宇宙への赤外線の輻射は含めない。

- 注4)EOF分析について詳しくは(伊藤 久徳・見延 庄士郎, 2010)

- 注5)北極振動についての解説は、例えば(田中博, 2009)

- <参考文献>

- ・Tanaka, H. L., & Tamura, M. (2016). Relationship between the Arctic oscillation and surface air temperature in multi-decadal time-scale. Polar Science, 10(3), 199–209. https://doi.org/10.1016/j.polar.2016.03.002

- ・伊藤 久徳・見延 庄士郎. (2010). 気象学と海洋物理学で用いられるデータ解析法. 気象研究ノート, 221. 日本気象学会. (会員ダウンロードリンク: https://www.metsoc.or.jp/membersite/note/download/)

- ・田中博. (2009). 異常気象をもたらす北極振動の力学. てんきすと, 56(January), 1–3. Retrieved from http://gpvjma.ccs.hpcc.jp/~tanaka/web/papers/paper221.pdf

- ・田中博. (2015). 地球温暖化のハイエイタスが自然変動によるものならば 人為起源の温暖化の将来予測は過大評価となる. 伝熱, 54(226), 12.

- ・田中博. (2016). 自然変動と地球温暖化: 地球温暖化に含まれる数十年規模変動. てんきすと, 100(May), 13–17. Retrieved from http://gpvjma.ccs.hpcc.jp/~tanaka/web/papers/tenkisti100.pdf