気候モデルの温度上昇予測に関する興味深い論文を紹介する。

地球の平均気温は、人為的な温室効果ガスが無くても、内部変動で揺らいでいる。多くの気候モデルは、その揺らぎの大きさを十分に再現出来ず、過大評価していることが、観測値との比較で解った。揺らぎの大きさは温室効果ガスの増大に対する温度上昇の応答の大きさと比例する(=揺動応答関係がある)ため、それらのモデルは地球温暖化を過大評価する傾向にある。

揺らぎの大きさの再現性が高いモデルの結果を主に用いると、CO2濃度倍増時の温度上昇である気候感度は2.8℃であり、66%幅は2.2℃~3.4℃と推計された。IPCCの第5次評価の66%幅である1.5℃~4.5℃に比べると、不確実性はだいぶ狭まることになる。

1. 揺らぎと応答は比例する

地球温暖化の研究では平衡気候感度(Equilibrium Climate Sensitivity, ECS)という概念が良く用いられる。これは産業革命前の280PPMから2倍の560PPMまでCO2濃度を増大させて十分に時間が経過し平衡状態になった時の温度上昇と定義される。IPCCではこれが66%以上の確率で1.5℃と4.5℃の間に入るとしてきた。これは専門家判断によるものだった。

Coxらは、Natureに発表した2018年の論文で、この幅を更に縮める方法を以下の様に提案した注) 。

Coxらは、産業革命前からの地球の温度上昇をT(℃)として、その変化から計算される揺らぎの大きさをΨ(℃)とすると、ECSとΨの間には理論的におおむね比例関係が成立するとした。

この式は、一般には揺動応答関係(ないしは揺動散逸関係)と呼ばれるものである。左辺ECSは温室効果ガス増加という外力に対する「応答」であり、右辺は外力が無い場合の内部変動(=エルニーニョ等の大気や海洋の気候の変動)の「揺らぎ」の大きさである。「応答」が「揺らぎ」に比例するというのが「揺動応答関係」であり、これは熱力学、生物学等、幅広いシステムについて観察されている。(式1)は、その気候変動バージョンということである。

2. 気候モデルをテストする

(式1)の面白いところは、右辺の揺らぎΨは観測値からも気候モデルからも得られることである。これによって気候モデルが過去を再現できているか、その妥当性をテストすることが出来る。そこでテストに及第したモデルを用いて、左辺のECSの値を調べてやれば、ECSの範囲を決めることが出来る。

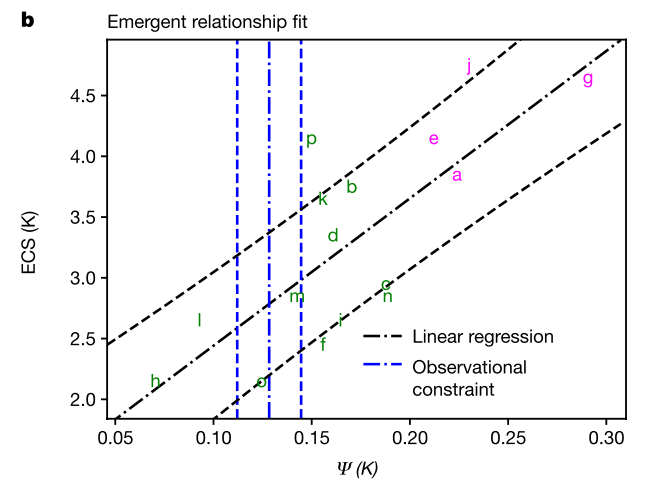

図1は、複数の気候モデル(a,b,c,..p)について、1880年~2016年のシミュレーションから計算されるΨと、気候モデルがCO2濃度倍増の平衡状態に達した場合のECSの値をプロットしたものである。

黒い一点鎖線は線形回帰であり、(式1)の比例関係が概ね成立していることが確認できる(黒い破線は線形回帰の誤差範囲を示す)。

青い一点鎖線は、過去データの観測によるΨの推計値である。青い破線はその誤差範囲(標準偏差)を示す。

これを見ると、大半の気候モデルでは観測値よりも揺らぎΨがかなり大きいことが分かる。とくにマゼンタで記されたものではこの乖離が顕著である。そして、これらのモデルは揺らぎΨが大きいがゆえに、ECSも高くなっていることが読み取れる。

図1 揺らぎΨと気候感度ECSの関係

3. ECSを計算する

Ψの計算結果が観測値の標準偏差範囲に収まるのは図1のo, mだけであり、この両者のECSは2.1と2.8だから、ECSの値はだいたいこの辺りが本当らしい、ということが示唆される。だいたいこのような考えに沿って、Coxは、図1のすべての気候モデルの結果に重みづけをすることでECSを推計した。つまり、図1のΨとECSの関係を用いつつ、モデルによるECSの計算結果の「確からしさ」を、図1に表示された観測によるΨの分布で重みづけして平均をとった。この計算によると、ECSは2.8℃であり、66%幅は2.2℃~ 3.4℃となる。IPCCの第五次評価の66%幅である1.5℃~4.5℃に比べると、不確実性はだいぶ狭まることになる。

4. 終わりに

「揺動応答関係」を直観的に言うと、「もともと平衡状態の周りの揺らぎが大きければ、それだけ外力にも敏感に反応する」、ということである。気候について言えば、「温室効果ガスが無い場合の地球の平均気温の内部変動の揺らぎが大きければ、それだけ、温室効果ガスにも鋭敏に反応する」ということになる。

気候モデルにおける地球温暖化は2つの理論から成り立っている。1つ目は、CO2濃度上昇に伴って赤外線吸収が増えることによる温度上昇である。これによるECSへの寄与は概ね1.2℃とされていて、あまり異論は聞かれない。重要なのは2つ目で、この1.2℃の温度上昇が引き起こす水蒸気と雲等の状態の変化によるフィードバックがもたらす地球温暖化の増幅である。この大きさが科学的によく分かっておらず、このためIPCCによるECSの推計値は1.5℃~4.5℃と大きな幅を持っている。

Cox論文では、このフィードバックの大きさも、観測された揺らぎΨおよび気候モデルで計算された揺らぎΨに反映されているはずである、という点に注目したものだった。このような考え方は、揺動応答関係の物理化学システムへの応用として普通であると思う。

他の論文と同様、この論文についても、是非を巡っては学界での議論を待たねばならないが、特に、気候モデルの妥当性を検証するテストに、揺らぎΨの再現性を加えるという点は重要に思う。

注) Cox, P. M., Huntingford, C., & Williamson, M. S. (2018). Emergent constraint on equilibrium climate sensitivity from global temperature variability. Nature, 553(7688), 319-322.

https://doi.org/10.1038/nature25450