標記報告書が10月6日にIPCC総会で採択された。本稿はその「政策決定者向け要約」の解説の速報版である。なお筆者は著者の1人として同報告書に寄与したが、本解説はその立場を離れて、一研究者として、日本の読者の理解促進のために書くものである。(本稿は個人の文責であり如何なる団体機関の責では無い)。

目次

• 本稿の要約

• 1 IPCC報告とは何か

• 2 本稿について

• 3 IPCC1.5度特別報告書: 序文

• 4 セクションA: 1.5度の地球温暖化を理解する

• 5 セクションB: 予測された気候変動、ありうる影響と関連するリスク

• 6 セクションC: 1.5度の地球温暖化と整合性のある排出経路とシステム・トランジション

• 排出経路とパリ協定との関係

• 排出経路の4つの類型

• カーボンバジェット

• 大幅な排出削減ないし「トランジション」

• 太陽放射管理

• 排出削減のコスト

• 負の排出技術(BECCS)

• 7 セクションD: 持続可能な開発および貧困根絶の努力の文脈における地球規模の対応の強化

• 諸国の排出削減目標の評価

• 排出削減手段のシナジーとトレードオフ

本稿の要約

本稿は、IPCC1.5度特別報告書の「政策決定者向け要約」の解説の速報版である。以下にまず本稿を要約する。

(注:以下で、四角で囲ってあるのはIPCC報告の内容紹介、他は筆者の解説)

報告書の位置づけ: IPCCの1.5度特別報告書は、2015年のパリ会議で気候変動枠組み条約から要請され、2018年10月6日に採択された。今年末のCOPで諸国はこれを検討する予定になっている。

IPCCとは何か: IPCCは科学的諮問機関であって、政策提言は禁じられている。対策を迫ったり、政治的な狙いを持つこともない。

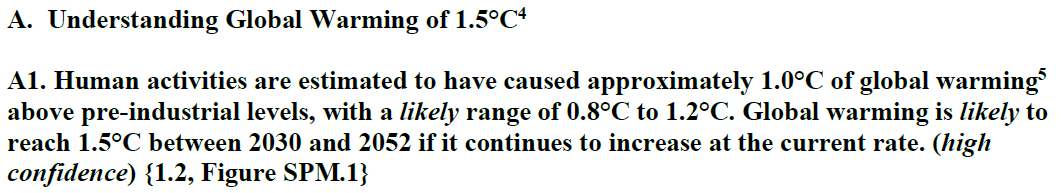

いつ1.5度になるか: 現時点で、産業革命前に比べて既に約1.0度の温暖化が起きている。(66%以上の信頼区間は0.8度から1.2度の間)。現在の速さで温暖化が進めば、1.5度に達するのは2030年から2052年の間になる(66%以上の信頼区間)。このように誤差幅が随分大きいので、あまり歯切れよく何時1.5度に達するとは言えない。

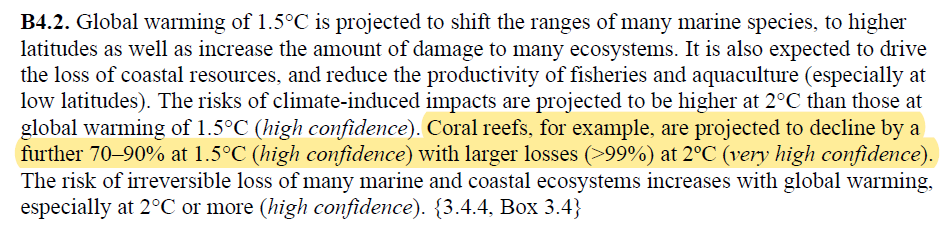

どのような環境影響があるか: 全般に2度の場合に比べて1.5度の場合の方が環境影響は少ないと報告されている。しかし、大半の項目では記述は抽象的で、具体的にリスクの大きさがどの程度なのか、読み取れない。例外的に、今回特に目立つのは、サンゴ礁について、「2度で殆ど(99%以上が)消滅する、1.5度でも今後7割から9割が失われる」という記述である。これは既往のIPCC報告よりもかなり踏み込んだ悲観的な記述である。この記述を巡っては今後学界で議論になるだろう。

排出削減のシナリオ: 排出を削減するほど、1.5度以下に抑制される確率は高まる。しかし、不確実性幅があるので、1.5度以下というのは確実に達成されるという性質のものではなく、その達成の確率が高まるに過ぎない。

今回IPCCが収集したシナリオを統計的に分析すると、「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」では、地球全体の純人為的CO2排出量は、2030年までに2010年比で約45%減少し(四分位範囲では40%~60%)、2050年にはゼロになる(四分位範囲では2045年~2055年)。

これに対して、温暖化を2度以下に抑制する場合は、CO2排出量は2030年までに大半のシナリオで約20%減少し(四分位範囲では10%~30%)、2075年には純排出量がゼロになる(四分位範囲では2065年~2080年)。

1.5度に抑制するためには、ありとあらゆる対策が実施されることが想定される。ただしどのような技術が利用されるかという点において、シナリオには幾つかの類型がある。

「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」における、21世紀の世界全体の平均的な割引限界費用の推計には、幅広い範囲がある。それは、おおむね、2度以下に抑制する排出経路よりも約3〜4倍高い。1.5℃の排出経路の総コストに関する文献は限られているとされて、この報告書では評価されていない。なお産業や都市インフラでの排出削減には経済性等が壁となりうるとされている。

全ての「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」では、バイオエネルギーとCCS(BECCS)による大気中からのCO2除去を21世紀の間に100-1000GtCO2実施すると予測している。ただし数百GtCO2ものBECCSの実施には実施可能性および持続可能性の制約がある。

パリ協定で各国が提出した排出削減予定量の合計は2030年に年間52~58GtCO2と推計される。しかし、これを反映した排出経路は、仮に2030年以降に大幅な排出削減をするとしても、地球温暖化を1.5度へ抑制しない。

総括: 一定確率で1.5度以下に抑制するシナリオでのCO2削減量が示されたことは、今年末以降のCOPでの交渉において参照されるだろう。

地球温暖化のリスクについては、全般に1.5度の場合の方が2.0度の場合よりも少ないとされるが、具体的にどの程度重大なリスクなのか読み取れない(ただしサンゴ礁についての記述は例外)。

排出削減策および適応策にSDGとのシナジーおよびトレードオフがあることには、多くの紙幅が割かれたが、多様なシナジーとトレードオフがありうる、という以上の結論は無かった。

コストについては限界費用(炭素税の場合はその税率に相当)が2度の場合に比べて1.5度の場合は4倍になるという数値が示された。しかし、全体を通じて、1.5度の達成には大規模な排出削減が伴うとしているにも関わらず、政策決定者にとって重要な、経済的な負担の評価が軽視されている。

1 IPCC報告とは何か

IPCCは政策に関連する(policy relevant)報告を行うことが義務付けられているが、政策提言(policy prescription)は禁じられている。メディア報道では、しばしば「IPCCが提言した」「IPCCが諸国に対策を迫った」「IPCCの狙いは温暖化対策の強化」等の記述が見られるが、これは全て誤りである。IPCCは、提言したり、対策を迫ったり、政治的な狙いを持つことは禁止されている。

またIPCCの役割は既往の文献を調査(assessment)し報告することであって、独自に研究(research)することではない。

2 本稿について

1.5度特別報告書は、「政策決定者向け要約(Summary for Policy Makers, SPM)」および本文からなる。何れもIPCCホームページから入手できる(2018年10月8日アクセス)。

SPMは、IPCC総会において政府交渉団と議長団によって1週間にわたって一言一句交渉が行われ、採択される。SPMが採択されると、本文はそれに引き続いて(交渉されることなく)受諾される。ただしSPMの変更に伴って一部改訂されることがある。

以下、本稿ではSPMの解説を行う。

本稿での約束事は以下の通りである:

・英文は採択されたSPMからの直接の転載である(参考までに転載するが、極力読まなくても意味が通じるように日本語で解説する。読み飛ばしていただいても構わない)。

・報告書の筆者による日本語訳(ないし抄訳)は□で囲ってある。

・他の部分は筆者による解説である。

以下、序文から初めて、セクションA、B、C、Dを順に見て行こう。

3 IPCC1.5度特別報告書: 序文

パリ協定では地球温暖化について「2度を十分下回る」との目標が合意され、1.5度については努力目標とされた。しかしこれでは不十分であるとの認識がフィジーなどの一部の国にあったため、交渉の結果、IPCCに対して、2度目標と1.5度目標の違い等についての分析を依頼することとなった。この結果を受けて2018年末のCOPで更に交渉が行われることになる。

(参考: 不確実性について、IPCCは以下の表記法をとっている。「確信度 confidence level」は「高い high」、「低い low」等と記述される。確からしさを示す場合には、「likely」が「66%以上」、等の独特の決められたいい回しを使う。)

4 セクションA: 1.5度の地球温暖化を理解する

産業革命前に比べて既に約1.0度の温暖化が起きている。(66%以上の信頼区間は0.8度から1.2度の間)。現在の速さで温暖化が進めば、1.5度に達するのは2030年から2052年の間になる(66%以上の信頼区間)。

誤差幅が随分大きいので、あまり歯切れよく何時1.5度に達するとは言えない。このことは、図1 a)を見るとよく分かる。現時点の温暖化についても0.8度から1.2度といった具体に幅がある。加えて、将来については、どの程度温暖化が起きるのかといった気候システムについての不確実性もあるので、何時ごろ1.5度に達するかを予言するのは、更に難しくなる。

なお以上では、信頼区間、不確実性といった統計の用語を用いて説明しているが、予想される温度上昇の大きさに関する幅は、物理現象の不確実性ではなく、気候モデル(およびその作成者)の間の予測結果ないし意見の違いを示すものであることを注記しておく。(以下も同様)。

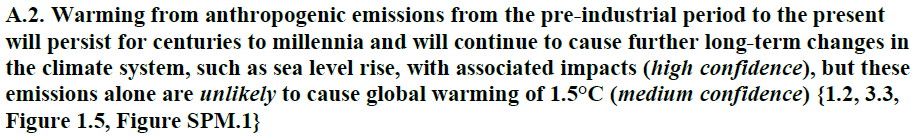

Figure SPM.1

グレーの線を起点として、CO2削減を早めると(青で記されている)、1.5度以下に温暖化が抑制される確率が高まる。またやはりグレーの線を起点として、CO2以外の温室効果ガスの排出が増えると(赤で記されている)、1.5度以下に抑制される確率が低まる。

このように、温室効果ガス排出を削減するほど、1.5度以下に抑制される確率は高まる。しかし、不確実性幅があるので、1.5度以下というのは確実に達成されるという性質のものではなく、その達成の確率が高まるに過ぎない。なお起点として選ばれたグレーの線は任意に作られたもの(stylized)で特段の意味は無い。

これまでの温室効果ガス排出だけでも一定の温暖化が起きるが、それだけで1.5度を超える確率は33%以下である。

つまり仮に今すぐ全ての温室効果ガス排出を止めることができれば、66%以上の確率で1.5度以下に収まる、ということ。

5 セクションB: 予測された気候変動、ありうる影響と関連するリスク

気候モデルは現在の気候、1.5度上昇時の気候、2度上昇時の気候について、その違いを予測している。(高い信頼度)。

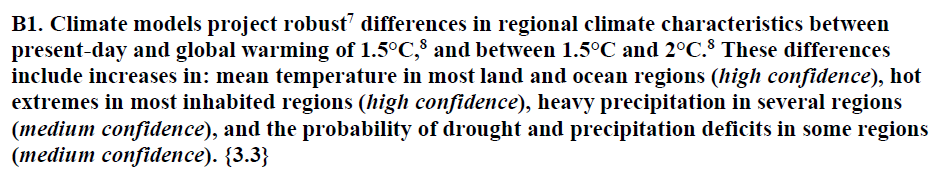

このセクションBでは、一貫して、2度上昇の場合に比べて1.5度上昇の場合の方が温暖化のリスクが小さいことが述べられている。(図SPM.2)

Figure SPM.2

だが残念なのは、1.5度の場合も2.0度の場合も、「リスクが増大する」と言っているが、そのリスクが「温暖化以外の自然変動、温暖化以外の人為的な環境改変、温暖化とは無関係な人間社会の変化等との比較において、どの程度深刻なのか」という相対化がなされていないため、どの程度深刻なリスクなのか読み取れないことである。(これはこれまでのIPCCの環境影響評価の一貫した弱点でもある。)。

例えば過去100年で日本は既に1度上昇し、東京に至っては都市熱の寄与が2度あったので都合3度も上昇したが、この間、特に困ったことは無かった。人間は自然体で温度上昇に適応してしまったのである。むしろこの間、日本の生活水準は飛躍的に向上してきた。あと0.5度ないし1.0度上昇した場合にも、当然、かなりの程度、人間は自然体で適応するはずである。自然体で適応できないようなリスクがあるなら、それが何なのか、はっきりさせるべきだった。

例外的にはっきり述べてあるのは、サンゴ礁についての記述である。

サンゴ礁については、2度で殆ど(99%以上が)消滅する(非常に高い確信度)、1.5度でも今後7割から9割が失われる(高い確信度)としている:

これは、2014年の第5次評価報告の記述と比較しても、かなり踏み込んだ悲観的な記述となっている。異なる意見を持っている研究者もいることから、この記述を巡っては、今後、学界で議論になると予想される。

6 セクションC: 1.5度の地球温暖化と整合性のある排出経路とシステム・トランジション

まず標題のシステム・トランジションとは何か説明する。1.5度の排出経路のような大幅な排出削減は、当然のことながら、エネルギー・土地利用に関わるあらゆる部門での大幅な変化を伴う。このような大規模な変化のことが、トランジションとかシステム・トランジション等と呼ばれている。

排出経路とパリ協定との関係

このパラグラフはCOPでの国際交渉1で参照されそうなので、やや丁寧に説明する。まず直訳しよう:

「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」では、地球全体の純人為的CO2排出量は、2030年までに2010年比で約45%減少し(四分位範囲では40%~60%)、2050年にはゼロになる(四分位範囲では2045年~2055年)

これに対して、温暖化を2度以下に抑制する場合は、CO2排出量は2030年までに大半のシナリオで約20%減少し(四分位範囲では10%~30%)、2075年には純排出量がゼロになる(四分位範囲では2065年~2080年)。

CO2以外の温室効果ガス排出の経路は、「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」は温暖化を2度以下に抑制する場合と類似の大幅な減少示す。

さて、ひも解いていこう。

まず「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」とは何かの説明は、page 32を見ると分かる:

これに従うと:

- 「排出経路」とは、21世紀にわたる地球全体の人為的な温室効果ガス排出の数値モデルによる軌跡のことである。

- 「排出経路」は21世紀にわたる温度の軌跡によって以下のように分類する:

- 50%以上の確率で1.5度以下に抑制する排出経路は「オーバーシュートの無い排出経路」と分類する

- 1.6度以下に温度を保ち2100年までに1.5度に戻るものを「オーバーシュートの限定的な排出経路」と分類する。

- 1.6度を超えるけれども2100年までに1.5度に戻るものを「オーバーシュートの大きい排出経路」と分類する。

次に「四分位範囲」とは何かというと、データが100個あるとして、それを小さい順に並べたときに、小さい方から25番目のデータから、75番目のデータまでの範囲である。全データの半分が四分位範囲に収まることになる。

「純人為的CO2排出量」というのは、エネルギー利用や森林破壊などに起因するCO2排出量から、植林などによるCO2の吸収量を差し引いたCO2の純排出量のことである。CO2の海洋による吸収等は人為的で無いので含まれない。

「CO2排出以外の温室効果ガス」には、メタン、N2O、代替フロン等がある。

パリ協定における各国の排出削減目標(=自国決定貢献(NDC))はおおむね2030年を対象としており、また同協定における「長期戦略」はおおむね2050年を対象としている。このパラグラフで示された数値は、1.5度および2度をそれぞれ目指そうとする場合に、どの程度の排出削減目標を2030年および2050年に設定しなければならないか、という国際交渉2において参照されることになる、と予想する。

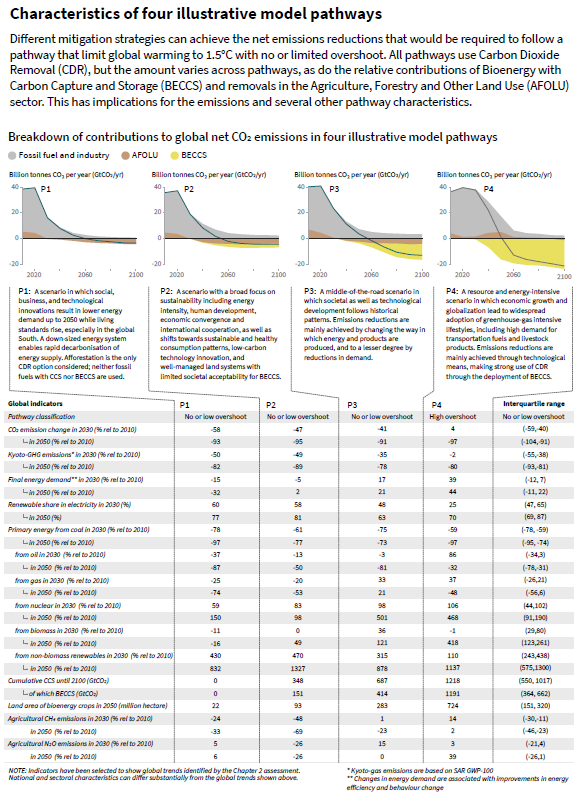

排出経路の4つの類型

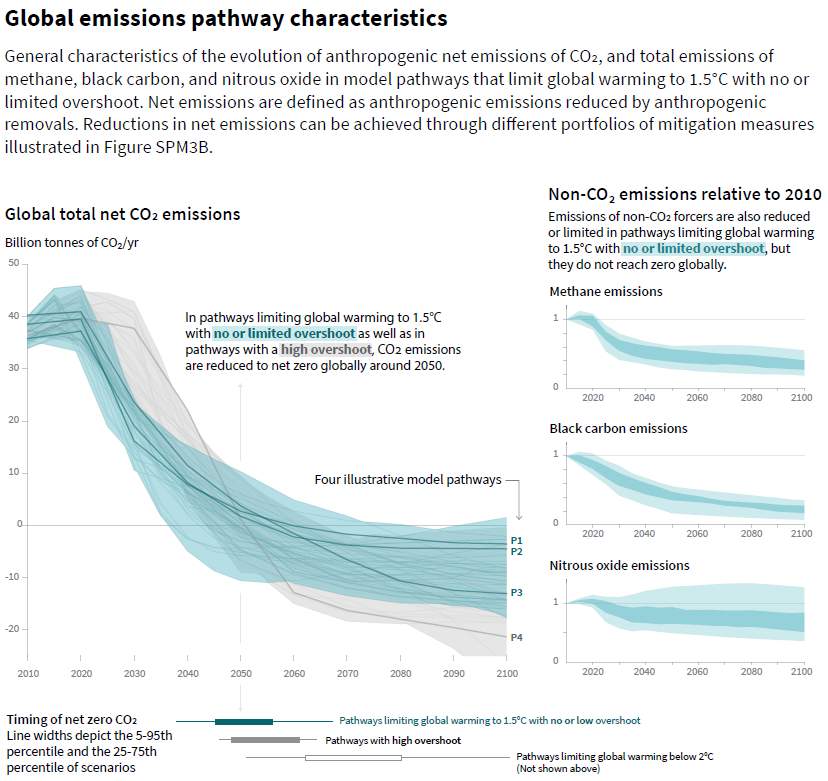

50%以上の確率で1.5度以下に温暖化を抑制する排出経路はFigure SPM.3aおよび3bにまとめられている。

Figure 3aでは、左側が純CO2排出量を、右側がCO2以外の温室効果ガス排出量を示している。青く影をつけてあるのはオーバーシュートが無いもしくは限定的な排出経路である。

Figure 3bは、1.5度以下に抑制する排出経路の4つの類型を示している。左から、

P1:イノベーションによって大幅にエネルギー消費削減が進む

P2:持続可能性を重視した社会

P3:P2とP4の中間

P4:エネルギー・資源消費が増大、経済成長とグローバリゼーションが進行

となっている。

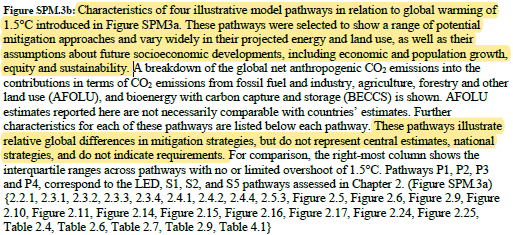

この4つの類型を提示していることの目的であるが、Figure SPM.3bのキャプションに書いてある:。

上記にハイライトしておいたが、これらの「示唆的な(illustrative)排出経路」を示す目的は

- 排出削減へのアプローチには多様なものがありうることを示唆すること

- 排出削減戦略の相対的な違いを示すこと

であって、

- 中央値の推計でもなければ、国家戦略でもなく、要求事項を示すものでもない。

とされている。

Figure SPM.3a

Figure SPM.3b

カーボンバジェット

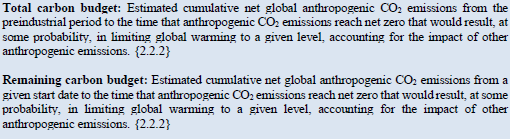

まず、カーボンバジェットの定義についての記述はpage 32にある:

つまり、

トータルカーボンバジェットとは、ある一定の温度以下に一定の確率で抑制するとした場合に、産業革命前から純CO2排出量ゼロが達成されるまでの、累積の純CO2排出量のことである。

残余のカーボンバジェットとは、、ある一定の温度以下に一定の確率で抑制するとした場合に、当該時点から、純CO2排出量ゼロが達成されるまでの累積の純CO2排出量のことである。

以上の準備のもとに、カーボンバジェットについての記述を見てみよう。

トータルカーボンバジェットは、産業革命前から測ると、1.5度の場合は2200±320GtCO2であり、年々これが42±3GtCO2減っている。

現時点(2017年末)での残余のカーボンバジェットは、50%の確率で1.5度以下を達成するなら580GtCO2、66%の確率なら420GtCO2となっている。ただしこれは第五次報告(AR5)における全地球平均温度の定義による。全地球平均温度の定義をGMST(詳細はp32)というものに変えると、それぞれ770GtCO2と570GtCO2になる。

そして、これには様々な不確実性がある:

- 気候システムの応答の不確実性によってカーボンバジェットには±400GtCO2の不確実性がある。

- 過去の温暖化の程度の不確実性によってカーボンバジェットには±250GtCO2の不確実性がある。

- 永久凍土の融解および湿地からのメタン排出により最大で100 GtCO2だけカーボンバジェットは減少する。

- CO2以外の温室効果ガスの将来の排出量によって±250GtCO2の不確実性がある。

このようにしてみると、カーボンバジェットという概念は、AR5で提示されて以来かなり注目されてきたものの、ここに至って、不確実性の大きい概念であることがより鮮明になった。特に気候システムの応答および過去の温暖化の程度の不確実性がもたらすカーボンバジェットの不確実性はかなり大きい。

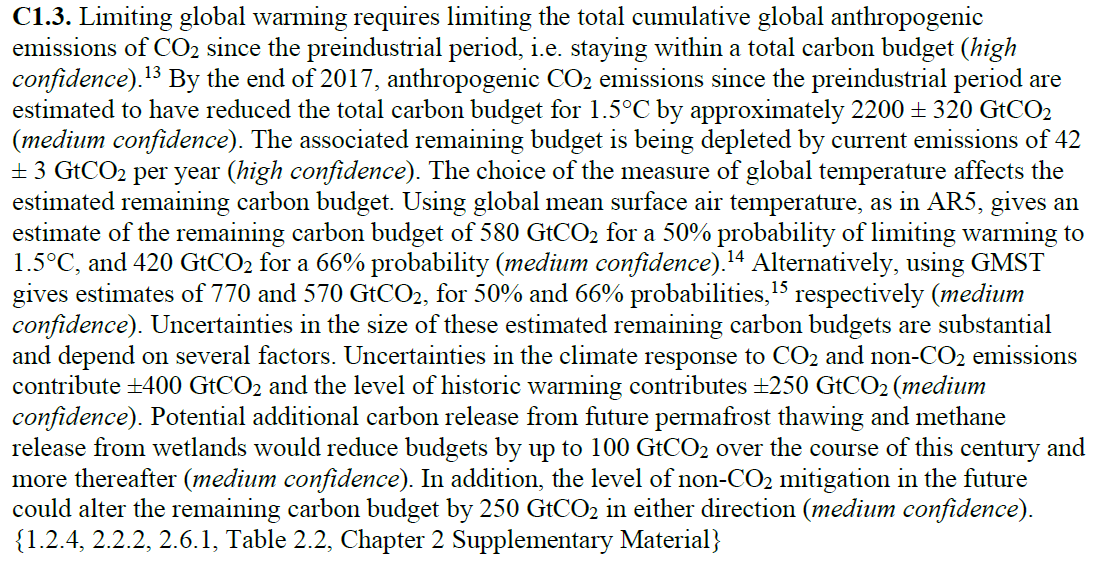

大幅な排出削減ないし「トランジション」

以下、やや長くなるが、まず英文を引用する:

1.5度に抑制するためには、ありとあらゆる技術が動員されることが想定される。ただしどのような技術が利用されるかという点において、シナリオには幾つかの類型がある。

以下、ハイライトした点について説明すると:

- 「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」では2050年に70%-85%(四分位幅)の電力が再生可能エネルギーによって供給されるとなっている。原子力およびCCSのシェアも増えるとなっている。

- 再生可能エネルギーには課題もあり、技術や国ごとに状況は異なるが、近年の太陽・風力・蓄電は過去数年でかなり進歩した。これは発電部門のトランジションの可能性を示唆するものである、と前向きに結ばれている。

- 産業、および都市・インフラについては、経済をはじめとして、トランジションには多様な障壁がある、とされている

太陽放射管理

太陽放射管理(SRM)とは、成層圏に硫黄を撒くなどして太陽光を遮り地球を冷やす技術である。これについてはパラグラフC1.4(p16)で理論的にはオーバーシュートを減らす効果があるが、「大きな不確実性、知識の不足、かなりのリスク、制度的・社会的制約」があるとしており、今回報告された排出経路には含まれていない、としている。

排出削減のコスト

1.5度に抑制するためのトランジションのコストについては、このパラグラフ1つしか言及が無い。

「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」における、21世紀の世界全体の平均的な割引限界費用の推計には、幅広い範囲がある。それは、おおむね、2度以下に抑制する排出経路よりも約3〜4倍高い(高い信頼度)。1.5℃の排出経路の総コストに関する文献は限られていて、この報告書では評価されていない。

負の排出技術(BECCS)

全ての「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」では、CO2除去(CDR)を21世紀の間に100-1000GtCO2実施すると予測している。

数百GtCO2ものCDRの実施には実施可能性および持続可能性の制約がある(高い信頼度)

ここでCO2除去(CDR)とは、大気中のCO2を除去する技術のことである。これには空気回収(air capture)等、様々なものがありうるが、今回の報告書の排出経路で検討されたのはBECCS(ベックス)のみである。BECCSとは、バイオエネルギーを生産し、それを発電所や工場で燃焼させたのち、排出されるCO2を地中に貯留する技術である。まだ実用化されていない。BECCSを大規模利用することは、生物多様性の保護、食料生産との競合、CO2の地中処分地についての社会的合意等、さまざまな制約がある、とされている。

7 セクションD:

持続可能な開発および貧困根絶の努力の文脈における地球規模の対応の強化

諸国の排出削減目標の評価

パリ協定で各国が提出した排出削減予定量の合計は2030年に年間52~58GtCO2と推計される。しかし、この推計を反映した排出経路は、仮に2030年以降に大幅な排出削減をするとしても、地球温暖化を1.5度以下へ抑制しない。

「オーバーシュートが無いもしくは限定的な1.5度排出経路」は、2030年までに明確な排出削減を示す。

現時点での諸国の排出削減目標は、2100年までの間で温度上昇を約3度とした場合のコスト効率的な排出経路に相当する。

以上の文言も2018年末のCOPにおける国際交渉3で参照されることになるだろう。

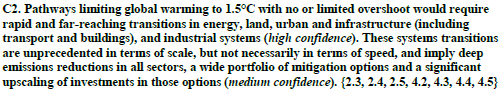

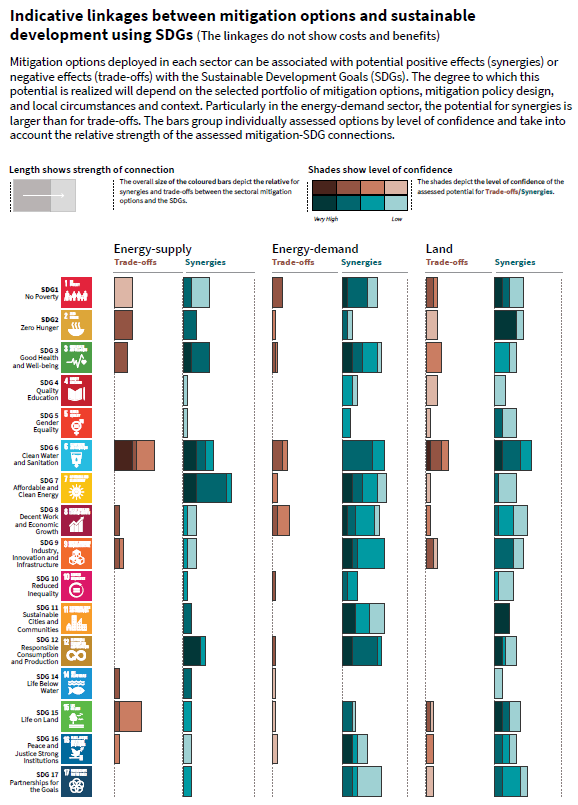

排出削減手段のシナジーとトレードオフ

排出削減(mitigation)の手段および適応(adaptation)の手段は、いずれも持続可能な開発目標(SDG)とのシナジー(=一方を実現すれば、他方の実現が促進される、という関係)およびトレードオフ(=一方を実現すれば、他方の実現が阻害される、という関係)がある。

1.5度の排出経路における排出削減手段には、持続可能な開発目標(SDG)と複数のシナジーおよびトレードオフがある。シナジーの総数はトレードオフの総数を上回るが、総合的な効果は詳細に依存する。

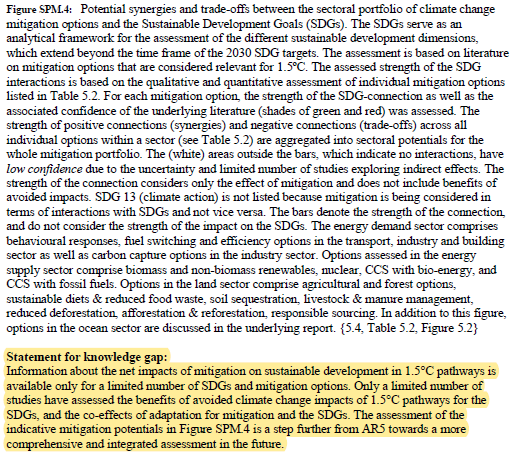

Figure SPM.4は、排出削減手段のSDGとのシナジーおよびトレードオフをまとめたもの。細かくて見にくいが、左からエネルギー供給、エネルギー需要、土地利用の3つのカテゴリーに分けて、持続可能な開発目標(SDG)1の貧困根絶からSDG17のパートナーシップまでについて、シナジー(青)およびトレードオフ(赤)の強さ(strength of connection)を示している。棒グラフの余白は不確実だったり情報が不在だったりして、確信度が低い(low confidence)であることを示している。(そして、よく見ると、この余白が大変に多い)。

この図については、SPMに掲載する図としては異例のことながら、知見の限界(Knowledge Gap)についての追記がなされている:

排出削減策が持続可能な開発に及ぼす純影響に関しては、限られたSDGおよび排出削減策についてしか知見が存在しない。

Figure SPM.4における排出削減手段4の評価は示唆的なもので、AR5以降のより総合的かつ統合化された将来の評価への一歩である。

つまりFigure SPM.4は、限られた知見に基づく中間報告的なものであって、さまざまなシナジーおよびトレードオフが存在することを示すものではあるが、それ以上のメッセージを深読みしてはならない、ということである。

1 厳密に言えば、1.5度特別報告書はタラノア対話のインプットとしてNDCの野心向上の機運を高めるために活用されることとなっているが、このプロセスはあくまで対話であって交渉ではないとされている。2018年のCOPの国際交渉の議題はパリ協定の詳細ルール策定となっている。

2 国際交渉の厳密な意味については脚注1を参照

3 国際交渉の厳密な意味については脚注1を参照

4 直訳すれば排出削減ポテンシャルの評価だが、明らかに誤りであるので、排出削減手段と訳した。