日本企業の対中投資がいよいよ本格的に動き出した。

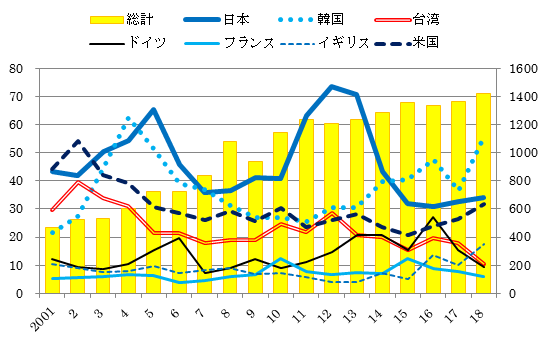

中国ビジネスの業績好転を背景に、昨年後半から日本の対中直接投資金額が前年比プラスに転じ始めた(図表1参照)。

(注)18年のデータは上半期の前年比伸び率を基に年率換算により算出。

(資料 CEIC)

その背景は、昨年から中国経済が堅調な推移に転じたことに伴う日本企業の業績好転に加え、日中関係が改善しつつあることが影響している。

特に本年5月前半に李克強総理が中国の総理として8年ぶりに日本を公式訪問し、日中関係は正常軌道に戻ったことを明言して以降、その傾向が一段と加速している。

日本企業の中国ビジネスも活気づき始めており、とりわけ自動車産業の積極化が目立つ。

2019年春にホンダの武漢第3工場の稼働開始を前に、稼働後の生産数量増加に合わせて、多くの関連メーカーが能力増強投資を実施中である。

中国国内販売の好調が続いている日産自動車は将来の増産体制強化に備えて、新たな工場立地を検討中であるとのうわさが流れている。

そしてトヨタ自動車は、李克強総理が訪日時に同社の北海道工場を見学した際に豊田章男社長自ら案内し、李克強総理と長時間話し合う機会があった。

その後、同社の中国ビジネスの取り組み姿勢が急に積極化し、長期的なシェア大幅拡大とそのための増産体制の構築に向けて準備を開始したと言われている。

このように日本の自動車大手3社が揃って中国ビジネスへの取り組み姿勢を積極化させつつあることは、部品メーカー等を含めた自動車関係業界全体の中国ビジネスに大きな影響を及ぼすのは確実である。

さらには、日本企業の中国ビジネスの約半分が自動車関連であることから、その影響は自動車関連にとどまらず、日本企業の対中投資姿勢全体を積極化させる可能性も十分考えられる。

2.中国側の日本企業誘致姿勢も様変わり

この間、日本企業の中国ビジネスへの取り組み姿勢の変化よりもさらに急速に積極化しているのは、中国各地の地方政府の日本企業誘致活動である。

2、3年前までは、日本企業から学ぶものはなくなったなどと日本に対して無関心な姿勢を隠そうともせずに発言をしていた地方政府の幹部が、今年に入って手のひらを返したように、日本企業との交流は重要だと臆面もなく発言するようになったという話を聞いた。

これは極端な事例かもしれないが、これに類する中国政府の日本企業誘致姿勢の様変わりの積極化は多くの中国現地駐在日本企業幹部が感じている。

その典型的な実例として、上海市、広州市、湖北省、四川省など主要省市のトップが日本を訪問する動きが急増し、東京では連日のように彼らが主催する投資誘致説明会が開催されている。

中国国内でも、北京、上海では中国政府が日本企業に対して、新たに打ち出された対外開放政策の中身について詳しく説明する場を設けるなど、これまでは考えられなかったほどの積極交流姿勢を示している。

これまでも中国各地の地方政府は、地元の経済発展に大きく貢献してきた日本企業のさらなる誘致拡大に注力したい希望はあった。

しかし、尖閣問題発生後、日本との接触は政治的リスクが高いと見られていたため、ほとんどの地方政府のトップは日本との交流に消極的だった。

ところが、今回の李克強総理の日本公式訪問とそこでの日中関係正常化発言はそうした政治リスクを払拭する効果が大きかった。

そのため、過去数年間日本側と接触していなかった地方リーダーがこぞって日本を訪問するようになっている。今や日本との接触は欧米諸国以上に政治的なリスクが小さい位置づけとなっている。

3.中国側の対外開放強化

こうした中国側の日本企業誘致姿勢の積極化は単に日本での投資セミナーや現地日本企業向け説明会の増加にとどまらない。

4月に開催されたボアオ・アジアフォーラムの開幕式において、習近平主席は中国市場の対外開放政策を強調した。

その延長線上に、李克強総理訪日に伴う日本企業を対象とする規制緩和の発表がある。

野村證券の現地法人設立認可と51%の出資比率の容認、日本の金融機関の中国国内での事業債引き受け容認の検討など、具体的な施策につながっている。

習近平主席のボアオ・アジアフォーラムでのスピーチは、第19回党大会で示された市場化、規制緩和等対外開放強化策を加速させる方針を示したと位置づけられている。

しかし、欧米諸国では大半の政府・企業関係者は同スピーチをそのように受け止めてはおらず、今回も口先だけで実際には何も動かないとの見方が大勢である。

しかし、日本企業の見方はやや異なる。

今回は19回党大会で習近平政権の政治基盤が確固たるものとなったことから、これまでとは異なる強力な政治力によって様々な改革を推進できるようになったことを期待する声が多い。

経済界全体では中国ビジネスに対する姿勢がネガティブに傾いているドイツでも、一部のドイツを代表する企業でも中国政府の姿勢に対する認識が変わりつつある。

これまで認可を得られていなかった化学分野での大型独資企業の設立を認められるなど、実際の結果に結びついたからである。

このように、単に地方政府が誘致姿勢を積極化させているだけではなく、国家の政策運営そのものが対外開放促進へと大きく舵を切っている。

こうした全体情勢を視野に入れ、日本企業が今後中国ビジネスを展開する際には、これまで認められなかった様々なことも新たに認められる可能性が出てきていることを十分活用していくことが重要である。

4.日本企業自身の経営問題

日本企業の過去の対中投資ブームは2001~2005年、2010~2012年が主なものであるが、2010~2012年は複数の現地法人を1つの現法の下に統合する際に、資本面の増強を行うケースが多かった。

しかし、生産能力面での大幅な増強は多くなかった。

今回の投資ブームが本格化すれば、自動車産業を中心に生産力の大幅増強を伴う可能性が高いことから、2005年以来13年ぶりの本格的投資ブームとなる。

2005年当時は中国の所得水準が低く、日本企業が日本国内で販売する製品は、品質が良いのは分かっていても中国の一般庶民がとても手が届くような値段ではなかった。

日本企業は安い労賃を活用して、生産コストを下げるのが対中投資の主な目的だった。

ところが、現在の賃金水準は当時の5倍以上に達し、安い労働力はどこにも見当たらなくなった。

逆に年間800万人以上の中国人が日本を訪問し、日本国内で売られている製品価格は中国国内より安いため、爆買いをして帰国するのが当たり前の光景となっている。

今の中国ビジネスは、日本国内と同じ品質の製品・サービスを中国人のニーズに合わせて供給するのが目的である。

その意味で、2005年当時の対中投資ブームと今回とでは、日本企業が生産する製品・サービスの中身も価格も全く別物である。

前回の投資ブームでは日本企業の得意な生産管理さえきちんとできていれば、労働力コストの削減というメリットは多くの企業が享受でき、売り上げも伸ばすことができた。

しかし、今回はそれほど甘くない。中国人の急速に変化する多様なニーズに合わせた製品・サービスを研究開発し、的確な方法で中国国内市場の販路拡大を図ることができない企業には売上を伸ばすチャンスもない。

今回は日本企業が不得意なグローバル市場でのマーケティング能力が問われているのである。

2005年当時の中国のGDP(国内総生産)は日本の半分以下に過ぎなかった。今やそれが日本の2.5倍以上に達している。

この差を考えれば、もし中国ビジネスで成功すれば、日本企業が得られる利益は当時に比べてはるかに大きく、投資規模も巨大化するはずである。

しかし、実際は日本企業の中で中国国内の販路拡大に成功するケースは多くないため、以前の投資ブームの時のように多くの企業がこぞって投資を拡大できる状況ではない。

その意味で、今回の投資ブームはこれまでの日本企業が経験した中国での投資ブームとは全く異質の中身となる。

そこで成功を勝ち取ることができるのはグローバル化への対応力を備えてマーケティング主導の経営戦略を実行できる企業である。

日本企業の中国における投資の伸びは日本企業のグローバル化経営力の真価を見極めるリトマス試験紙である。