ホッケースティック論争やクライメート事件といった騒動ばかりが目立ってあまり知られていないが、中世の北半球は今と同じくらい熱かったことは、今ではIPCCははっきり認めている。

ということは、自然変動は今ぐらいの温暖化をもたらす大きさがあるし、人間も生態系もそれに適応してきた経験があるということだ。これは将来に向けてどのような意味を持つか?

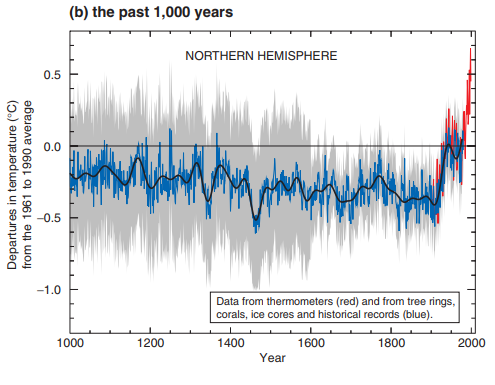

1 ホッケースティック(IPCC第3次評価報告書、2001年)

IPCCの第3次評価報告書(2001年)の政策決定者向け要約に掲載された図1は、その形がアイスホッケーのスティックに似ていることからホッケースティック曲線と呼ばれた。これを見ると、地球の北半球の平均気温は過去1000年間緩やかに下がり続け、近年になって突然上昇したように見える。

このホッケースティック曲線は、発表された当時から多くの議論を呼んだ。

過去についての温度変化は、衛星観測も温度計による記録も無いので、木の年輪の幅や密度の測定や、地層中の花粉や同位体比の分析から推計される。だがこれらの推計は様々な局所的な環境変化の影響を受けるために、地球の北半球平均の温度変化は、膨大なデータから推計される。この方法論を巡って、激しい論争が展開された。その一部には、いわゆるクライメートゲート事件があり、データがねつ造ではないか、といったスキャンダラスな疑惑もあった。

(なお、筆者はサイエンスに興味がありスキャンダルには首を突っ込みたく無いので、クライメートゲート事件の展開や論争内容については文献(モントフォード著、ホッケースティック幻想: 「地球温暖化説」への異論、マイケル・E. マン著、地球温暖化論争: 標的にされたホッケースティック曲線)を参照されたい。)

2 ホッケースティックの消滅(IPCC第4次評価報告書、2007年)

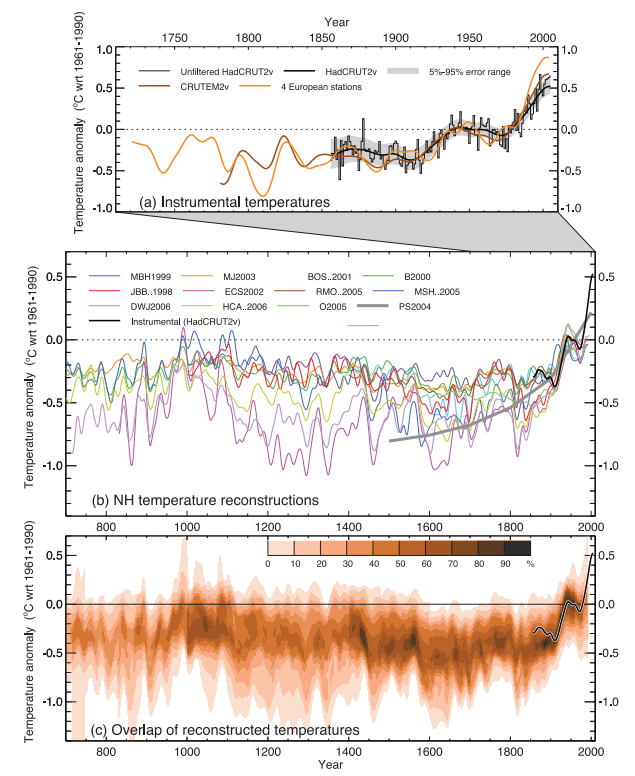

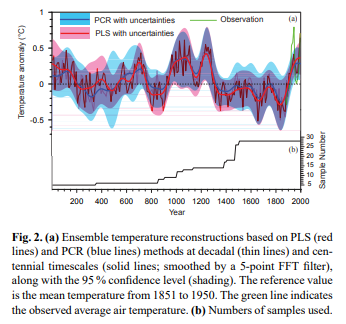

ホッケースティックを巡っては多くの論争があり、IPCCの第4次評価報告書(2007年)では、データに関する誤差や統計的な推計方法等を巡っての科学的な論争が紹介された上で、図としては、ホッケースティックは消滅した(図2)。

ホッケースティックに代わるものとしては、過去の温度の推計研究の結果が複数提示され(図2b)、その結果の分布が図示された(図2c)

IPCC(2007) 第4次評価報告書

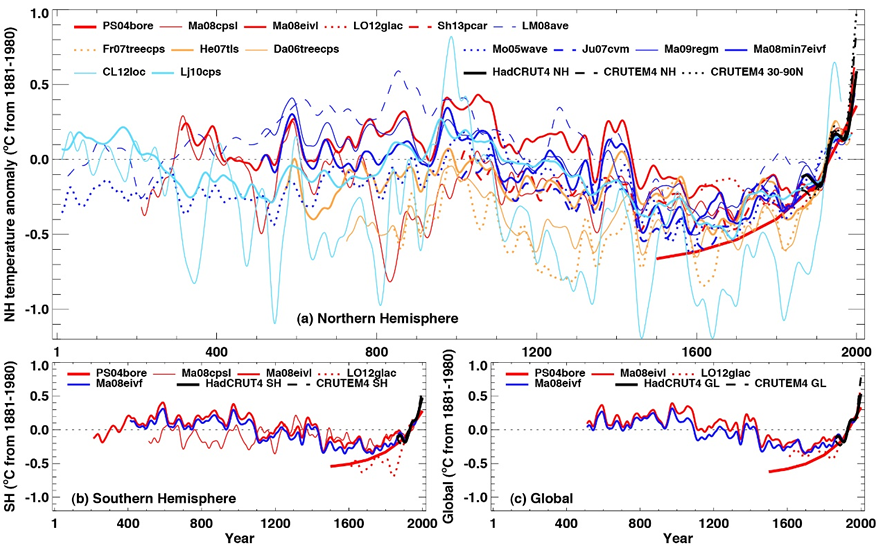

3 中世温暖期の出現(IPCC第5次報告書、2013年)

図2ではまだ最近100年程度の温暖化が過去に例のない温暖化に見えている。だがIPCCの第5次評価報告書(2013年)の示した過去の温度のグラフ(図3)では、中世(1000年前後)の温度は、現在とあまり変わらない高さまで上がっている。

政策決定者向け要約では、以下の2つのパラグラフが関連する(下線部分は著者による):

Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth's surface than any preceding decade since 1850 (see Figure SPM.1). In the Northern Hemisphere, 1983-2012 was likely the warmest 30-year period of the last 1400 years (medium confidence). {2.4, 5.3}

Continental-scale surface temperature reconstructions show, with high confidence, multi-decadal periods during the Medieval Climate Anomaly (year 950 to 1250) that were in some regions as warm as in the late 20th century. These regional warm periods did not occur as coherently across regions as the warming in the late 20th century (high confidence). {5.5}

下線部分を翻訳すると、「北半球では、1983年から2012年の30年間は、過去1400年間で最も暖かかった可能性が高い」「幾つかの地域において、中世気候異常(950年から1250年)の内の数十年間は、20世紀末期と同じぐらい暖かかった(高い確信度)」となる。

ここで可能性が高いというのはIPCCの用語で66%程度の確からしさを指す(つまりそうでない可能性も除外していない)。

このように、ホッケースティック曲線の発表の後、古気候を巡った論争が起きて、結局、IPCCはホッケースティック曲線の使用を止め、最新の第5次評価報告書では北半球において中世の温暖期(今のIPCCの言葉では中世気候異常と呼ばれているけれども)が存在したことが明記されている。

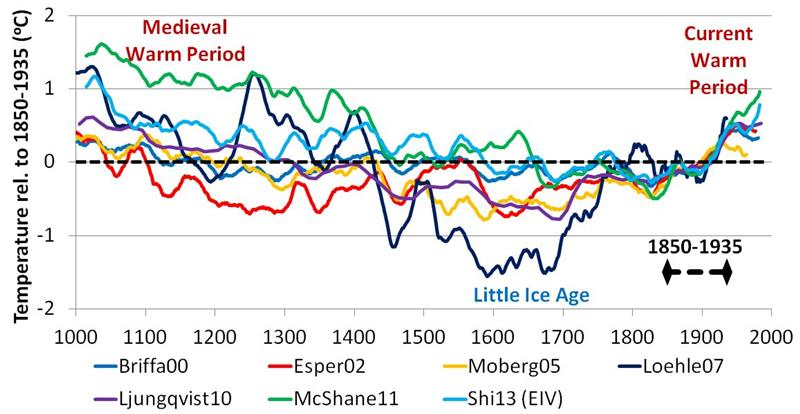

なお、古気候の研究によっては、地球規模においても、中世の温暖期はもっと暖かかったとするものがある、という指摘もある(図4)。これが次回のIPCC第6次報告書(2020年)にどのように反映されるかは予断できない。

著者による解説:Summary: "Global temperature changes of the last millennium"

なお、中国においても中世の温暖期があり、今日の温暖化と同程度の暖かさだったとする研究も出ている。日本についても詳しく知りたいところである。

4 地域的な気候変動はもっと大きかったか?

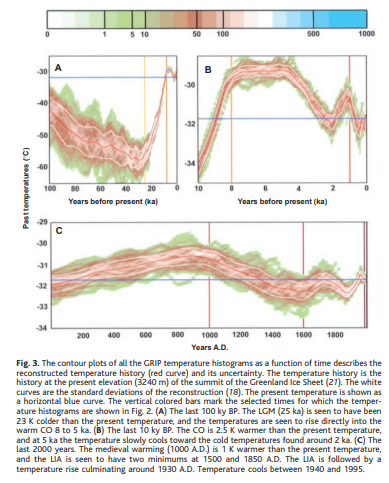

北半球ないしは地球規模で見て温度変動が大きかったということは、局所的な温度変動はもっと大きかったと考えるのが普通であろう。グリーンランドについては研究が進んでおり、4万年前から2万年前にあたる最終氷期には今よりも25度程度も低く(図6A)、8000年前から4000年前にかけては今よりも3度近く高く(図6B)、紀元800年から1000年にかけての中世の温暖期には1度程度高く、1600年ごろの小氷期には1度程度低かった(図6C)とされている。(なおこの図は移動平均をとっているので細かい変動は再現されていないことに注意)。

5 将来に向けての意味

もしも中世に現在程度の温暖化が起きていたとしたら、これは何を意味するのか。

温室効果ガス(GHG)が原因でなく、それ以外の要因(以下、自然変動と呼ぶ)によっても、今程度の温暖化は起きうる、ということだ。

このことは、第1に、将来の温暖化の推計値に影響を及ぼす。

IPCCの第5次評価報告では、CO2濃度倍増時の温度上昇として定義される「気候感度」は「1.5度と4.5度の間にある可能性が高い」としている。かなり不確実性の幅がある。

つまり、近年に温暖化が起きているのは確かであるが、どの程度が自然変動であり、どの程度がGHGによるかは分かっていない。もしも自然変動の寄与が大きければ、GHGの寄与は小さいことになる。つまり気候感度が小さくなり、将来のGHGによる温度上昇推計値も低くなる。だから自然変動の大きさの推計は重要になる。

第2に、人間も生態系も、そのような高温に適応して生きた経験がある、ということである。

もしも過去に適応できたのであれば、技術がより進歩した現在においては、より容易に適応できることになる。

また、過去においてどのように適応したのかを学ぶことも出来る。生態系についていえば、現在の温暖化で起きていることは、過去の暖かい時期に戻るだけのことだ、と考えることが出来る。

更に言えば、人間や生態系にとって大事なのは、北半球や地球規模ではなく、局所的な変化である。これについて、詳しい気候の復元研究が望まれる。日本でも気候の復元研究が進んでいる(例えば、中川毅、中塚武)

この結果については、また改めて検討したい。