地球温暖化に科学的不確実性があり、それが大きいことは、IPCCもはっきりと報告している。しかしながら、このことは温暖化対策が語られる時に、しばしば無視されている。いったい何が不確実性なのか、本稿では最近発表された海外の解説記事を紹介しつつ、分かりやすく説明する。

1.本稿で利用する海外の解説記事

地球温暖化の科学的不確実性については、従前より多くの論争がなされてきた。中にはあまり質の高くない(ないし品の無い)議論もあった。

だが最近になって発表された以下の解説は、自然科学の知見をまとめたIPCC第5次評価第1部会報告(IPCC 5th Assessment Report Working Group 1, 以下 IPCC AR5 WG1ないしは単にIPCC、またはAR5とする)、に対して批判的な論調を含みつつも、分かりやすく、内容も優れていると筆者は判断した。本稿では主にこの2つの解説を参照する(余力のある読者はぜひ原文で読んで頂きたい):

Judis Curry(2017) CLIMATE MODELS for layman

Benny Peiser (2018) Climate Realism: Understanding Agreement & Disagreement in Climate Science

何れも、いわゆる「懐疑派 (climate sceptics)」としてレッテル貼りをされることが多い著者であるが、この2つの解説を見ると、時々言葉はきついが、書いてあることはほぼ妥当であるように思う。そして何より、根拠を辿り読者が自分で考えられるように親切に書いてある。

初めに指摘しておきたい大事なことは、Peiser やCurryの主張は、IPCCが認めている「科学的不確実性」の範囲に収まっていることである。彼らが言っているのは、温暖化(正確に言えば気候感度。このあとすぐ説明する)の不確実性の範囲はとても大きいが、その上限ではなく、下限に近いのが真実ではないか、ということである。

2.IPCCは大きな不確実性を報告している

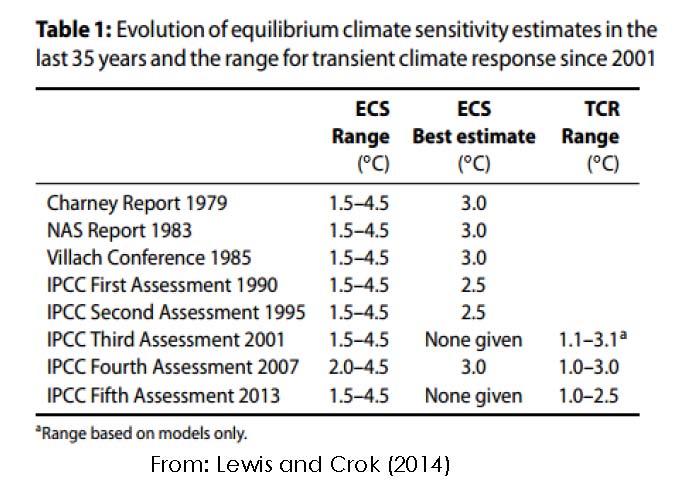

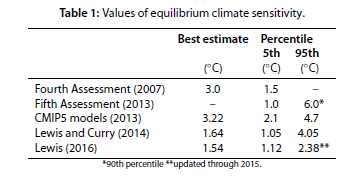

下記の図表1で、ECSとあるのは、平衡気候感度(Equilibrium Climate Sensitivity)の略である。この定義は、CO2濃度を産業革命前に比べて倍増したときに(そして数世紀経って平衡状態になったときに)何度の温度上昇があるか、というものである。Rangeが範囲、Best Estimateは最良の推定値である(TCRはここでは簡単のために無視する)。

最新のIPCCの見積もりは範囲が1.5度から4.5度で、「最良の推定値」は存在しない。本文を見ると以下のように書いてある:

Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5℃ to 4.5℃ (high confidence), extremely unlikely less than 1℃ (high confidence), and very unlikely greater than 6℃ (medium confidence)

このlikelyというのは66%幅のことを指すから、翻訳すると、「ECSは66%の幅で1.5度から4.5度の間に入る。1度以下の可能性はほぼゼロ。6度以上になる確率は10%以下」ということになる。

気候感度がいったい1.5度なのか4.5度なのかで、温暖化対策は全く変わる。パリ協定も日本の温暖化対策計画も、これが3度だと想定している(これは図のIPCCの第4次報告(Fourth Assessment Report 2007年、以下、AR4と略す)を元にしている。AR5で最良推定値が得られなかったのでAR4の数字がそのまま使われている)。けれど、もし1.5度なら、3度の場合に比べてCO2は2倍も排出してよいことになる。逆に4.5度なら、3分の2しか排出できないことになる。

図表1 気候感度の推計値の変遷

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/02/Peiser-Warwick-Feb2018-2.pdf

3.不確実性をもたらすもの

CO2濃度が上昇しており、それによって一定の温暖化が起きていることは確かである。これはIPCCも、PeiserもCurryも完全に一致した見解である。

ただし、CO2による温室効果だけの寄与であれば、ECSは1.2度に過ぎない。ECSがこれより大きくなる理由は、これが水蒸気の増加や雲の変化によって増幅されるからである。増幅の程度が少なければほとんどECSは増えないし、大きく増幅されると4.5度にもなる。

増幅のメカニズムは複雑である。まずCO2が増えて温度が上がる。温度が上がると、水はよく蒸発するようになる。水蒸気は温室効果をもたらすから、更に温度が上がる。ここからが複雑で、特に難しいのが、どこにどのような雲がどれだけ出来るか、である。それによって増幅の幅が大きく変わる。他にも様々な機構がある。日本語の詳しい解説は気象学会がまとめている(ただし残念ながら素人向けではない。それでも、ざっと眺めると、実に様々な機構が働いており、モデル化が大変なことがよく解る)注1)。

地球温暖化をシミュレーションする大循環モデル(Global Circulation Model または General Circulation Model: GCMと略される)では、地球の大気・海洋・土地をグリッドで区切り、非線形の流体力学方程式(ナビエ・ストークスの式)を解く。モデルの詳細は千差万別であるが、だいたいのところは以下のようになっている: グリッドの大きさは横100~200km、縦1km程度であり、30分ごとの時間刻みで計算する。このグリッドよりも小さいサイズで起きる物理化学過程は、「パラメタリゼーション」によって表現される。雲、台風、雨等はもちろん100kmより小さい空間スケールで起きるので、これはグリッドの中のサブモデルとして表現される。問題は、このサブモデルには、モデルのタイプからパラメータの設定まで、様々なバージョンがありうることである(Curry 2017)。

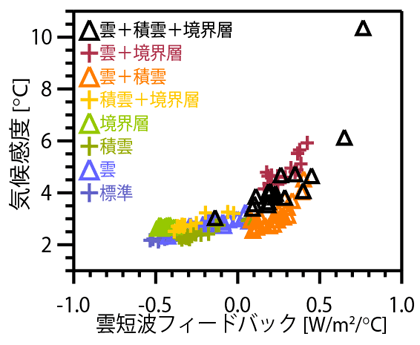

国立環境研究所の資料でも、雲に関するパラメータを様々に振って感度分析をしてみると、気候感度は大きく変わることが確認されている(図表2)注2)。

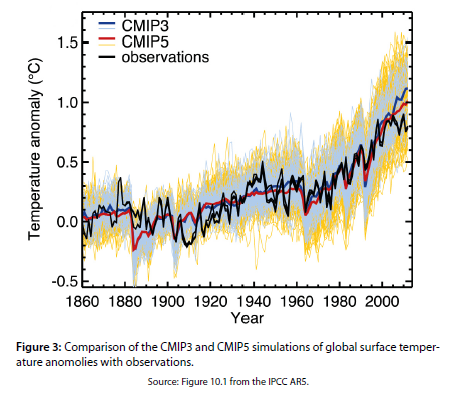

図表2 雲に関するパラメータを振ると気候感度が変わる

更なる本質的な問題は、大気・海洋という非線形システムが、将来を予言するような制度にまで、十分にモデルによって表現出来ているか、ということである。Curry 2017が指摘するように、IPCCを見ても、GCMの結果(CMIP5注3))は、1965年から現在までの温暖化は再現できているが(氏の表現を借りれば、そこは合うように頑張ってチューニングされているから)、それ以前の1910年から1940年までの温暖化(以下、20世紀前半の温暖化、と呼ぶ)、および、1940年から1975年までの緩やかな寒冷化(以下、20世紀半ばの寒冷化、と呼ぶ)を再現できていない(図表3)。

図表3の観測データ(黒線)を見ると、20世紀初期の温暖化のスピードと、1965年から1998年までの温暖化(以下、20世紀後半の温暖化、と呼ぶ)のスピードはあまり変わらない。

20世紀前半の温暖化については、まだ人間の温室効果ガス(Greenhouse Gas。以下単にGHGとする)の排出は比較的少なかったので、かなりの寄与は自然変動のはずである。

実際に、20世紀前半の温暖化については、1904年から1944年までに起きた0.53度から0.71度の温暖化のうち、温室効果ガスによるのは0.13度から0.17度に過ぎず、他の大半は原因はよく解らないが、自然変動によるものであったという推計がある注4)。

注1)日本気象学会 解説「気候感度」パート1、2、3

注2)マルチパラメータ・マルチ物理アンサンブル:気候感度の不確実性を調べる新アプローチ 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室 主任研究員 塩竈秀夫 http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201311/276007.html

注3)CMIPについて日本語による解説としては河宮他 http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2013/2013_04_0003.pdf

注4)Ring, M. J., D. Lindner, E. F. Cross, and M. E. Schlesinger, 2012: Causes of the global warming observed since the 19th century. atmospheric and climate sciences Atmos. Clim. Sci., 2, 401.415.

問題の核心は、20世紀末の温暖化のどこまでが自然変動で、どこからがGHG(正確にはGHGとエアロゾル)の効果による人為的な温暖化か、ということである。この図表3を見る限り、20世紀前半の温暖化と同様に、20世紀後半の温暖化もかなりの部分が自然変動に由来する可能性だって十分にあるように思える。そうすると、人為的な温暖化の寄与は少なかったことになり、つまり気候感度は低かったし、将来もあまり温暖化しない、ということになる。

20世紀前半の温暖化はなぜ起きたのか、20世紀半ばの寒冷化はなぜ起きたのか。これが分からない限り、20世紀後半の温暖化がどのぐらい人為的な排出に依存しておきているのか、そして(将来の温度上昇の決定的要因である)気候感度は1.5度なのか4.5度なのか、といった肝心なことは分からない(Curry 2017)。

図表3 観測とGCMの計算との比較 (Curry 2017; IPCC 2013)

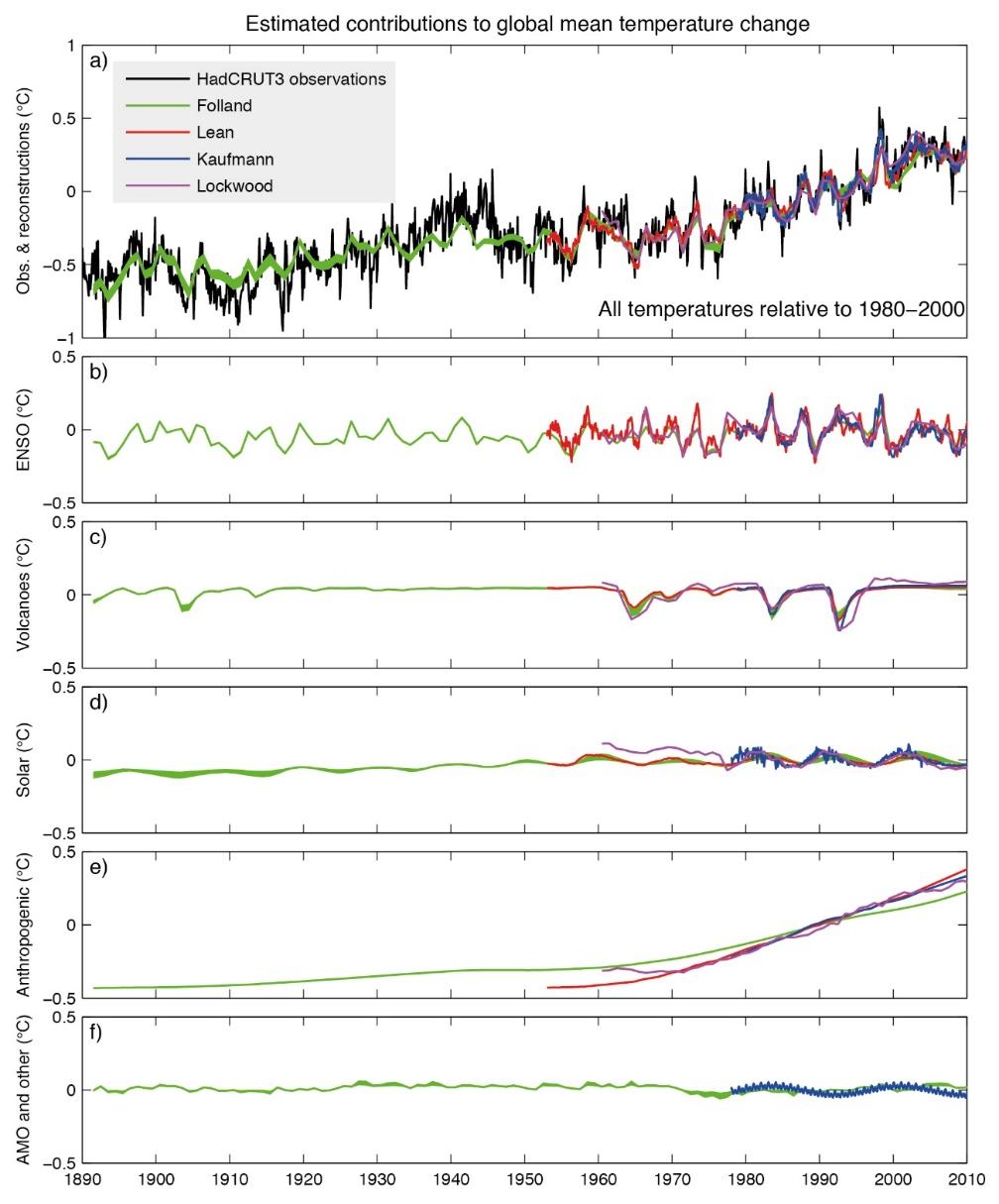

IPCC では近年の温暖化がどのぐらい人為的な排出(GHGとエアロゾル)の効果に依存するのか要因分解もやっている。

IPCC AR5 Figure 10.6ではこの期間の温度上昇を人為的な排出、エルニーニョ、太陽放射の変動などに線形に要因分解して、20世紀末の温暖化は大半が人為的な排出によるものであると推定している(図表4)。

しかし、この要因分解も、20世紀前半の温暖化はやはり再現できていない。もしも「未知の自然変動」として、20世紀前半に温度上昇をもたらす要因があり、同じ要因が20世紀後半にも作用していれば、1970年以降の温度上昇への人為的な排出の寄与はもっと小さくなり、気候感度も低く推計されることになるはずである。

なお、この20世紀前半の温暖化の要因分解がまだ出来ていないことはIPCC AR5の本文には記述してある(本来、これはFigure 10.6に書き込んでおくべきことと思う)注5)。

この要因分解の手法について、日本語での分かりやすい解説は(多田隆治「気候変動を理学する」、みすず書房、2017 p262)を参照。なお多田はこの手法について、「物理化学的な根拠は入っていない」「試みの例」であるとして、きちんと留保を付けている。

図表4 IPCC Figure 10.6。温度(a)がエルニーニョ(b)、火山(c)、太陽放射(d)、GHG(e)、大西洋数十年規模振動(AMO)(f)に線形に要因分解されている

Tsonis(2017)は、地球の温度変化を

第1期:1880年から1910年迄:寒冷化

第2期:1910年から1943年迄:急激な温暖化

第3期:1943年から1976年迄:干満な寒冷化

第4期:1976年から1998年迄:急激な温暖化

第5期:1998年以降:ほぼ停滞(ハイエイタス)

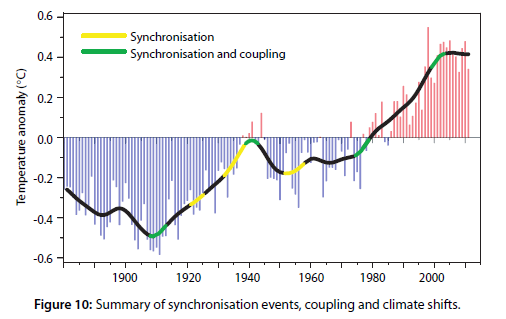

と分類して、その変化要因を考察している(図表5)。

図を見ると、平滑化された地球の温度に比較して、地球の温度はだいたい10年規模ぐらいで上下している。これはエルニーニョ及び南方振動(ENSO)等の影響によるものであるが、Tsonisは、これらENSO等の非線形振動の相互作用の結果として、第1期から第5期に渡る数十年規模の温度変動が起きた、とする仮説を提唱した。考慮されたENSOに類似の非線形振動とは、Pacific Decadal Oscillation(PDO), North Atlantic Oscillation(NAO), North Pacific Index(NPI)である。Tsonisは、これらの非線形振動は相互作用しており、同期しかつ相互結合が増加する時期には、温度のトレンドが大きく変わった(図中緑線部)としている。この仮説が正しいとすると、近年の温度上昇も、その多くの部分がGHG以外の要因による可能性が出てくる。Tsonisはそれを定量化していないが、近年の温暖化におけるGHGの寄与は、直感では3割程度ではないかと思う、とニュースのインタビューでは答えている注6)。察するに、これは1度ないし1.5度といった低めの気候感度の値に相当することを言っていると思われる。

このTsonisの機構のどこまでが正確かは別としても、図から分かるように10年規模の振動の振幅は結構大きく、それらが更に相互作用することによって数十年規模でもかなりの温度変動が、人為的な排出とは別の機構によって起きうるであろう、という指摘はもっともらしく思える。もし、この説を棄却するにしても、それではこの第1期から第5期に渡る数十年規模の振動の原因は何なのか、という疑問は相変わらず残ることになる。

図表5 地球の温度変化。青線:観測値、黒実線:観測値を平滑化したもの。黄色:振動が同期した時期。緑色:振動は同期し、かつ結合が強化された時期。

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/09/Tsonis.pdf

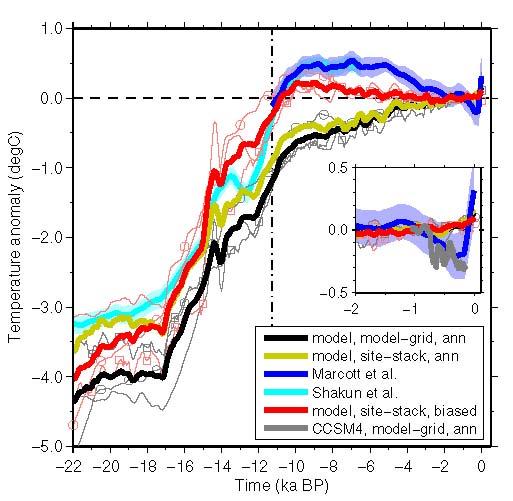

観測とGCMの不一致はまだある(図表6)。2万年前から現在にかけては、氷期から間氷期へと移行し、地球の温度は大幅に上がり、その後1万年程度は安定している。だが(年輪や酸素同位体等といった代理変数(プロキシ)によって計算された温度の)観測データと、GCMの計算結果は一致していない。観測データは、1万年前から6千年前にかけては温暖で、その後寒冷化したとしている。この温暖な時期は日本の縄文海進期に重なっていて、現在よりも海面はかなり高く、温暖であったのは確かであったと思われる。しかしGCMはまだこれを再現できていない(あるいは観測データにも問題があるかもしれない)とされる。

図表6 The Holocene temperature conundrum (Liu et al. 2014)

http://www.pnas.org/content/pnas/111/34/E3501.full.pdf注5)"It remains difficult to quantify the contribution to this warming from internal variability, natural forcing and anthropogenic forcing, due to forcing and response uncertainties and incomplete observational coverage". (IPCC AR5 WG1 p887)

注6)http://www.foxnews.com/science/2013/09/30/un-climate-change-models-warming.html

4.観測分析

かつてGCMで予測されたペースに比べて、観測されている地球温暖化のペースは遅い(データはすぐ後述)。このことから、気候感度は低めの推定値が妥当なのではないか、という意見が提出されてきた。

観測分析(Observational Analysis)と呼ばれている方法で、GCMを用いずに、海洋の熱吸収及び放射強制力の測定値から気候感度を割り出すという研究である。これによると気候感度は低くなる(図表4)。これらをどう取り扱ったらよいか、意見がまとまらなかったために、AR5では気候感度の「最良の推定値」を決めることは見送られた(図表7)。これらの数値が正しいか、GCMの示す高めの数値が正しいのかは、いま論争が続いているが、これについてはまたの機会に譲る。

図表7 ECSの推計値。IPCC報告(Fourth Assessment, Fifth Assessment, GCM(CMIPS models)、観測分析(Lewis and Curry 2014; Lewis 2016)。(Curry 2017)

5.ハイエイタス現象

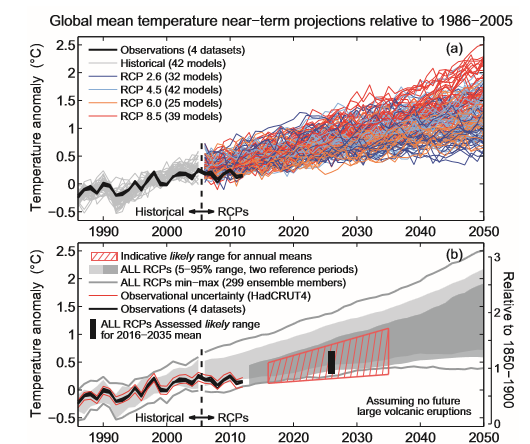

21世紀に入ってからは、かつてGCMが予言したのに比べて、温暖化が起きていない。これはハイエイタス現象と呼ばれている。図表8(a)で、黒の実線が観測値で、"models"とあるのはGCMによる(あらゆる排出量予測に対応する)温度上昇予測である。

このハイエイタス現象の原因についてIPCCは、海洋の熱吸収が大きかった、太陽放射が減少した、エアロゾルによる冷却化が大きかった、などのいくつかの理由を挙げているが、よく解っていないとしている(IPCC AR5 WG1 Box 9.2 p769)。

このうち、深海(700m以深)の熱吸収が、観測も不十分で理由不明ながら、予想より多かったのではないか、という点は注目される。というのは、元々、海は大気よりもはるかに熱容量が大きい(IPCC AR5 WG1 Box 3.1 p264)上に、いったん深海まで移動した熱は100年程度の時間ではあまり戻ってこないため、もしも深海への熱移動が大きいならば、CO2排出削減への負担は大幅に軽減されることになるからだ。

この点、IPCC AR5 WG1は、深海の熱も地球を暖めているから、ハイエイタスといっても地球温暖化している点では変わりない、という書きぶりになっている。しかし、これは、数千年規模で見れば確かにそうだけれども、温暖化対策が関係する今後数十年規模で見るならば、全く話が変わる。この重要性はWG1ではよく理解されていなかったようである。

図表8 IPCCの温暖化予測

6.IPCC報告における不整合

ハイエイタス現象を受けて、IPCC AR5では、専門家判断(expert assessment; IPCC AR5 p1010)によって2015-2035年の温度上昇予測をGCMの計算値より下方に修正している。図表8(b)では、黒の実線が観測値で、灰色の網ふせがGCMによる予測で、赤い斜線部が(あらゆる排出量予測に対応する)IPCCの専門家判断である。

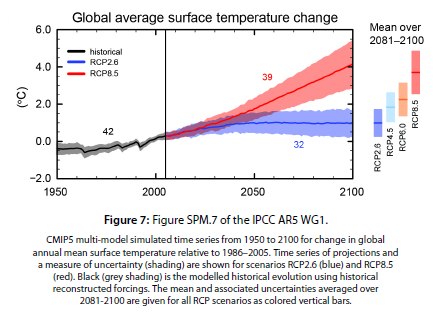

整合性の観点から問題があるのは、このように2030年頃までの予測は下方修正しているのに、2100年までの予測については下方修正していないことである。非常に有名なこの図表9もこの下方修正をしていない。AR5はこの理由を十分な科学的理解を欠くためである、としている。注7)

図表9 地球の平均温度の予測(Curry 2017; IPCC AR5)

整合性についてもう1つ問題があるのは、排出削減のシナリオを分析する2014年のIPCC 第5次評価 第3部会報告(以下、IPCC AR5 WG3と略する)においては、気候感度を3度として排出削減量を計算していることである。前述したように、AR5では、気候感度の最良推定値は「得られない」というのが結論であった。それにも拘わらず、1つ前のAR4の最良の推定値である3度が用いられた訳である。

以上のような不整合は、なぜ起きたのだろうか。

おそらくは、単に間に合わなかった、というものである。IPCCに関与する研究者は多く、3つの部会と、各部会の中の複数の章は、いずれも並行して作業を行う。だから、ある章の作業は、他の章の従前の報告書を参照して進めざるを得ない。3つの部会の報告書は1年以内にまとめて出されるので、十分に整合性を図る時間が無くなってしまう。注8)

7.将来に向けて

将来は、気候感度による研究は進み、観測分析とGCMの研究結果の違いへの理解が進むだろう。またAR5で見られたIPCC内の不整合は、2020年~2021年に刊行される第6次報告書(AR6)までには解決されることを期待する。

GCMは気候システムを理解するための重要な道具であり、今後も高度化が図られることが望ましい。GCMの研究は大変な仕事であり、関係者には心から敬意を表する。

今後、GCMが進歩することにより、また、観測データが蓄積されることによって、どこまで過去が再現できるようになるだろうか。1910年から40年にかけての20世紀前半の温暖化、1940年から1965年までの20世紀半ばの寒冷化が再現できるようになり、さらには、中世の温暖期、近世の小氷期、10万年単位の間氷期―氷期サイクルなどが一つのモデルで再現できるようになるかもしれない。そこまでいけば、気候感度にも、将来の温暖化予測にも、もっと信頼を置けるようになるのかもしれない。

だが、問題の持つ根本的な複雑さと、観測されるデータの限界(時間を遡るほどデータは乏しく、不確実になる)を考えるとき、将来への予言能力が何時どの程度高まるのかは、全く予断を許さない。ノーベル賞を受賞した物理学者フリーマン・ダイソンは「温暖化は起きていて、人為的である。だがどの程度温暖化して、それがどの程度悪影響があるのか、それを知るのは、問題が複雑すぎるため、不可能である」という主旨のことを言っている。注9)

もちろん、温暖化対策をどの程度するのかといった、政治的な意思決定は必ずしなければならない。何もしないというのも1つの意思決定だからである。そしてそれは、最善の科学的知見――どのぐらい不確実かも含めて――に基づくべきである。

注7)the influence of these factors on longer term projections has not been quantified due to insufficient scientific understanding. (AR5 Table SPM.2)

注8)このような解釈に疑いの目を向ける人もいるだろう。だが筆者はこれ以上の情報を持ち合わせていない。

注9)https://www.youtube.com/watch?v=BiKfWdXXfIs