メディア掲載 財政・社会保障制度 2015.11.25

公共政策を考える -人口減少下での政治 1-

私たちは今、人口減少という大きな波に直面しています。今後の政策決定には、何が求められるのでしょうか。本稿では公共経済学の観点から、人口減少下での政策決定について考えます。

2008年。これは日本が本格的に人口減少に突入した年、つまり「人口減少元年」です。人口減少は「静かな有事」ともいわれます。総務省の国勢調査によると、08年の人口減少数は約8万人ですが、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口では、15年の減少数は約35万人と予測されています。

今後はどうでしょう。人口減少のスピードは勢いを増していきます。15年の人口減少率は0.28%ですが、25年は0.61%、50年は1.05%になります。「減少数」で見るともっと明確です。将来推計人口によると、25年の人口減少数は74万人、50年は102万人になります。

時間の経過に伴い、人口減少や労働人口減少の影響は大きくなります。専門家の多くは、大幅な生産性の向上がない限り、潜在的な経済成長率が低下するのは避けられないとの見方をしています。また、25年には団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となりますが、高齢者人口の増加は、医療・介護などの社会保障費の増加を通じて財政を圧迫していきます。

人口が増えた高成長の時代には、政治は増えた富を配分することで大きな力を発揮しました。しかし、人が減る低成長の時代に突入して以降、政治の役割は「正の分配から負の分配」に急速に変わりつつあります。現実的にはそれに対応できず、政治は機能不全に陥っています。このような状況の下、政治が機能するための政策決定はどうあるべきなのでしょうか。本稿では、この問いに対するヒントを探っていきます。

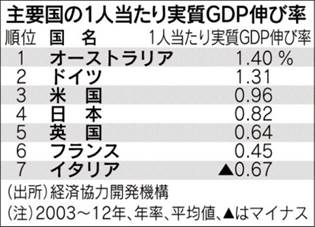

(2)「1人当たり」で成長見る

成長戦略や経済対策など多くの政策決定において、政府や政治家が参考とする経済指標は、国内総生産(GDP)です。では、それは適切な指標設定といえるのでしょうか。

2003年から12年の日本の「1人当たり実質GDP伸び率」の年率平均値は0.82%でした。これは図表の主要国のうちで、4番目の成長率です。つまり欧米と比較しても、日本は中程度の成長をしているのです。

しかし、一般の感覚は異なるでしょう。この理由は1人当たりではなく「全体の実質GDP伸び率」が年々、低下しているからです。実際、1980年代は平均4.7%だった実質GDP伸び率は、90年代には平均で1.1%まで低下し、その後は0.8%程度と低下傾向にあります。少子高齢化で急速に労働人口が減少するため、2020年~40年代で、日本の実質GDP伸び率はマイナスに陥る可能性を示唆するシンクタンクなどの試算もあります。

ところで、標準的な経済学では生活水準の向上は1人当たり実質GDPの増加で表現することが適切とされています。また、所得水準が上昇するに従って成長率は低下するという「収束仮説」を用いれば、経済の成熟に伴い成長率が鈍化するのは自然なことです。

実質GDP伸び率が低下傾向にあるという理由だけで、過度に悲観する必要はありません。人口減少社会において重要なのは、生活水準の向上を表す1人当たり実質GDPの増加ペースが、他の先進国と比較して、どの程度であるかということにあるのではないでしょうか。

(3) 財政の将来推計が必要

少子高齢化が進む中、政策決定において欠かせないのが長期的な視点です。

人口が増えた高成長の時代には、政策決定の視野が短期的でミスが起こっても、資源配分の失敗を取り戻す余力がありました。しかし、人口が減る低成長の時代には政策決定のミスが致命的となる可能性が高まります。その代表例が今の日本の厳しい財政です。社会保障費の急増や恒常化する財政赤字により、国内総生産(GDP)の2倍にも及ぶ政府の借金は今後も膨張する見込みです。

このため、中長期的な視点の政策決定が必要になっています。一つの目安となるのが、内閣府が定期的にマクロ経済や財政の見通しを明らかにする「中長期の経済財政に関する試算」です。現在のところ内閣府は、2023年度までのマクロ経済や財政の見通しを示していますが、50年ほど先を見渡す長期の試算は公表していません。

諸外国では、長期の財政に関する将来推計を公表するケースが少なからず存在します。例えば、欧州委員会による財政の持続可能性に関する報告書はその代表的な存在です。同委員会は3年に1回、高齢化に関する報告書も作成し、社会保障費について、60年までの規模を推計しています。米議会予算局は、今後75年間の将来推計を実施し、現行制度を変更しない場合の財政やマクロ経済を予測するベースライン・シナリオと政策変更を織り込んだ代替シナリオの2種類を公表しています。

2000年代以降、海外、特に欧州では、一定の政治的独立性を付与しつつ、(1)予算の前提となる経済見通し作成(2)中長期の財政推計(3)財政政策に関わる政策評価などを担う「独立財政機関」の設置、といった議論が盛り上がっています。例えばオランダでは「経済政策分析局」、英国には「予算責任局」が存在し、その役割を担っています。日本でも今後、こうした体制の構築が必要になるとみられています。

(4) 生涯負担からの議論を

一人一人の負担を考えるときにも長期的な視点は欠かせません。

高齢者が増え、現役世代の負担が増すなか、重要なのは「生涯での純負担」を考慮することです。純負担とは、ある個人が政府に支払う税や社会保険料の負担と、政府から受け取る公的年金・医療・介護といった受益との差額を指します。

ある30歳代の個人が、ある年に140万円の税や保険料を支払い、80万円の受益を得た場合、この年のこの個人の純負担は60万円です。この個人が生涯で8000万円を負担し、3000万円の受益を得る場合、生涯の純負担は5000万円となります。この生涯負担が世代によってあまりに差があると不公平と感じる人が増えてしまいます。

生涯負担を考えるとき、税の負担に関心が向かいがちですが、現状は社会保険料収入(60兆円)のほうが、国税収入(50兆円)より多く、社会保険料の負担にも目を向ける必要があります。年金や医療・介護に関する社会保障財源を消費税などの税で賄っている場合は「税方式」、保険料で賄っている場合は「保険方式」といいます。しかし、問題の本質は受益と負担の関係性の強弱の違いにあります。

つまり、財源が税でも負担分が将来返ってくるならば「保険方式」、財源が保険料でも負担分が将来戻ってくるとは限らないならば「税方式」の性格をもつと考えた方がよいでしょう。社会保障の改革に当たっては財源が、税か保険料かという議論より、受益と負担の関係性の強弱を考える方が国民の負担実感に即した議論になるでしょう。

なお、米ボストン大学のローレンス・コトリコフ教授らは、各世代の生涯純負担を把握する「世代会計」の重要性を提唱しています。日本政府も一時期は公表していましたが、現在は中断しています。改めて世代会計を公表し、税と保険料の本質的な違いに目を向けながら、生涯の純負担に関する議論を深める必要があるのではないでしょうか。

(5) マイナンバーの活用も

政治の役割は「正の分配」から「負の分配」に急速に変わりつつあります。国民に納得してもらうには、収入や資産の分布を的確に把握しつつ、証拠に基づいた制度設計が必要になります。

現実には、時代の変化に対応できていない制度設計もあります。例えば、年金改革に関する議論や年金の財政検証では「モデル世帯」が用いられます。モデル世帯とは、夫は平均的な収入で40年間働いたサラリーマン、妻は40年間ずっと専業主婦の世帯を指しています。しかし、実際の年金受給者の年金額分布を分析すると、モデル世帯の年金額とはかけ離れていることがわかっています。

これは専業主婦がいるというモデル世帯が、その世代を代表するモデルにはなっていないことを示しています。今後は貧困高齢者の世帯が急増すると指摘する分析もあります。これから必要なのは、2020年、30年、50年の年金分布が現状の政策でどう予測され、追加の改革でどう変化するのかという分析です。そのような分析がなければ、正しい政策決定はできません。

証拠に基づく制度設計という視点では、収入だけでなく、資産に関する情報にも考慮することが大切です。例えば、消費増税に伴う負担増への対応方法です。食料品などの消費税率を低く抑える軽減税率の導入で、生活に余裕のない人の負担を和らげようという議論がありますが、高所得者や資産家も恩恵を受けてしまう側面があります。

これから本格的に稼働するマイナンバー制度を通じてより正確な所得把握が可能となれば、所得税を払えないほど所得の低い層には現金を給付する「給付付き税額控除」も実施しやすい環境になります。これだと対象を本当に困っている人に限定できる利点があります。

子供の医療費補助や生活保護といった給付についても同じことがいえます。今後は、マイナンバー制度を活用した社会保障と税の制度設計が重要になっていくでしょう。

→後半を読む

公共政策を考える -人口減少下での政治 2-