イベント開催報告 グローバルエコノミー

2025異質性マクロワークショップ

2025年9月6日(土)~7日(日)の2日間、釧路公立大学において「2025異質性マクロワークショップ」が開催された。本ワークショップは、異質性のあるマクロモデル研究会、大阪大学社会経済研究所 共同利用・共同研究拠点、およびキヤノングローバル戦略研究所の3者で共催した。

第1日目は堀井 亮氏(大阪大学、CIGS上席研究員)がMeasuring Welfare in Economic Growthという題目でレクチャーを行った。伝統的なマクロ経済モデルでは、最終財は同質的なものであると仮定して、その単一の最終財の増加によって経済成長や厚生を評価してきた。一方、最近のアプローチでは、様々な最終財の存在を明示的に考慮する研究が増えている。本レクチャーでは、異質な最終財の生産ベクトルが変化したときに、経済成長や厚生の変化をいかに評価すべきなのかという問題を取り上げた。レクチャーの前半では、最近出版された代表的論文を紹介し、支出、価格ベクトル、選考が2つの時点の間で変化したときに、Money Metric Utilityという指標を用いて厚生変化を評価する手法を解説した。例を挙げると、2025年の選好をもつ消費者を、30年前の価格ベクトルの世界に連れて行ったとき、1995年の支出水準を何倍すれば、元の2025年の世界と無差別になるかを考え、この倍率をMoney Metric Utilityと呼ぶ。

レクチャーの後半では、報告者の研究(Non-Exponential Growth Theory)のモデルを例として、実際にMoney Metric Utilityを導出した。異質な最終財を含むマクロ経済モデルにおいては、経済成長に伴う(1)財のベクトルの変化、(2)実質GDPの変化、(3)モデル内で仮定される瞬時的効用の変化、(4)Money Metric Utilityの変化という4者を区別して、その関係を明らかにすることが重要であることが示唆された。例えば、30年前にはスマートフォンは存在しなかったが、このような世界に、スマートフォンに依存した現代の消費者を連れて行けば大きな効用低下があり、それを補償するには大きな支出上昇が必要になる。場合によってはいくら支出を増やしても現代の状況と無差別にならない、というMoney metric utilityが無限になる可能性が示された。

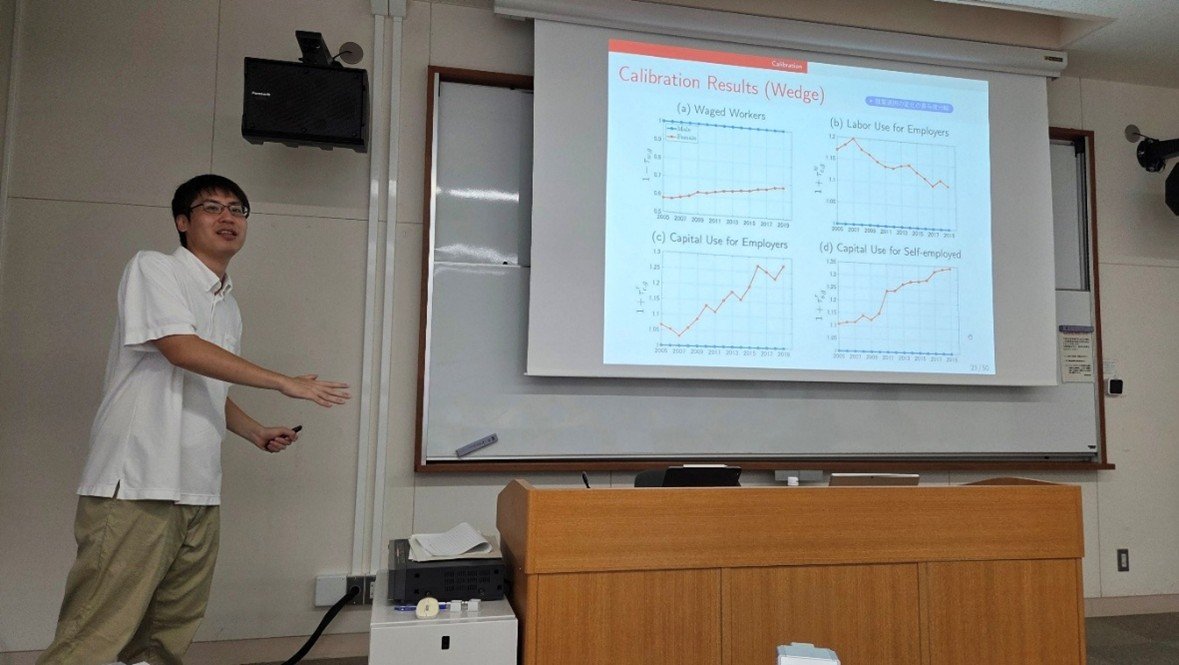

2日目は参加者による4本の研究報告が行われた。午前中に報告された2本はいずれも男女の異質性に注目したものである。浅海 達也氏(桃山学院大学)による報告”Female Workers and Entrepreneurs: The Economic Cost of Gender Discrimination in Japan,” (with Takeo Hori and Ryonghun Im) では、日本の女性の就業率は上昇しているが、その増加は賃金労働者の増加によるものであり、起業家である雇用者および自営業者が減少していることを様々なウェッジを用いて定量的に説明するフレームワークが示された。また、起業家の中でも、女性は雇用者ではなく自営業者を選ぶ傾向が強いことも示された。

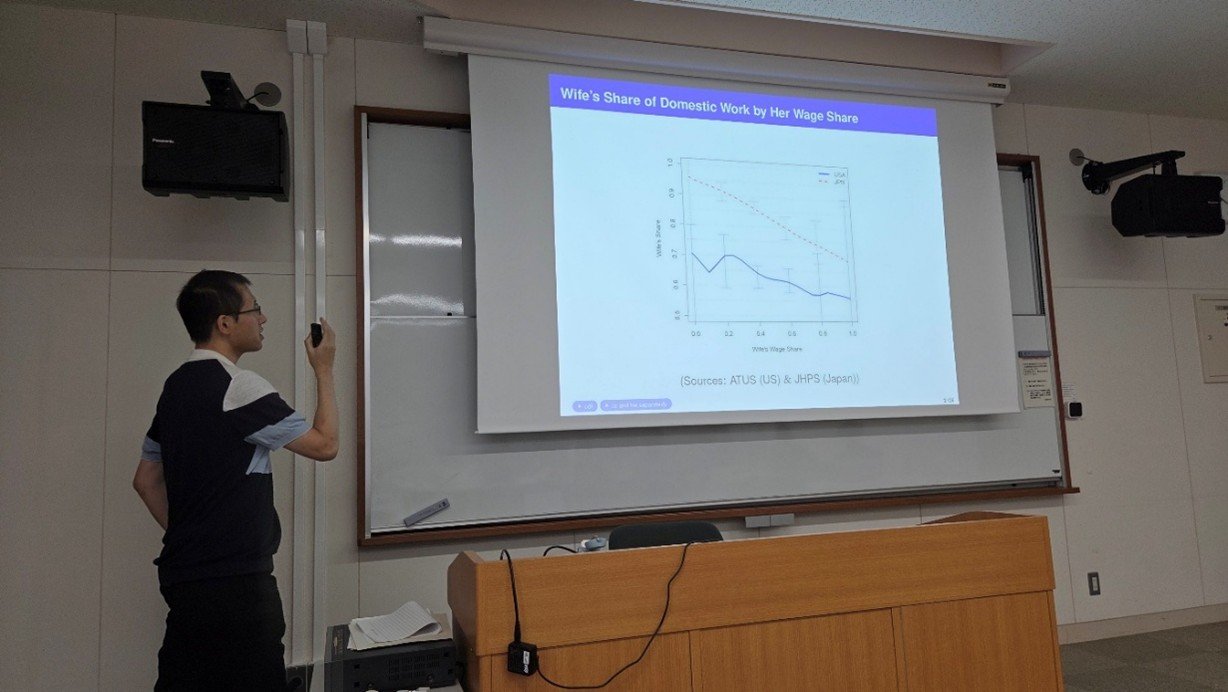

次に、小寺 寛彰氏(小樽商科大学)により論文” The of Social Norms in Gender Division of Childcare and Fertility: A Quantitative Analysis of US-Japan Comparison” (with Yuta Okamoto and Daishin Yasui)の報告が行われた。日本とアメリカでは、家庭内の男女の家事分担の割合が大きく異なっており、男女の収入比率に条件付けてもその格差が大きいことが本研究のモチベーションになっている。本報告では、男女がどの程度家事を分担すべきであるかという点について社会的な規範(Social Norm)が存在しており、その規範がアメリカと日本において異なるという仮説を提示した。その仮説の元、日米の家事分担パターンの違いが定量的に説明できることが示された。

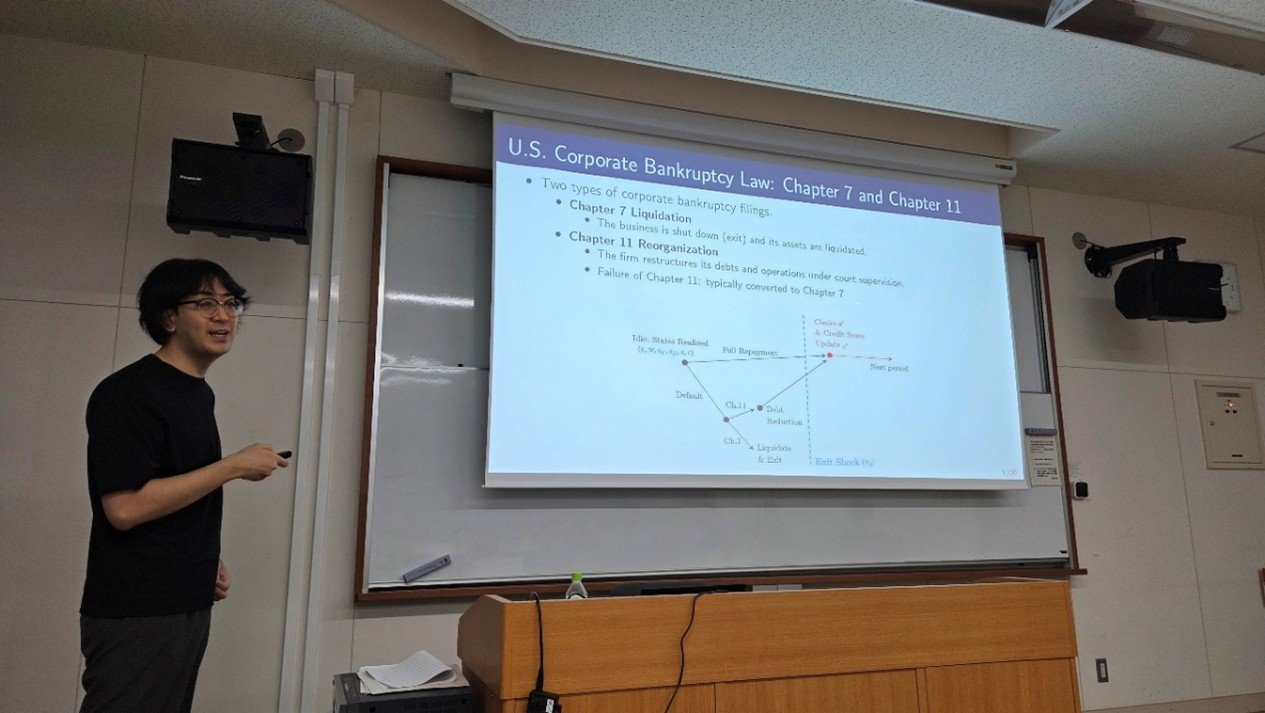

午後の部では、金融市場と企業の異質性に注目した2つの研究が報告された。大垣 良太氏(北海道大学)による研究は“Aggregate Implications of Asymmetric Information in Corporate Debt Market and Bankruptcy Law”では、企業の生産性に異質性があり、生産性の違いが資金の貸し手(銀行など)にはわからない状況を考えている。このような状況では、生産性の低い企業も、その事実が銀行にばれないようにするために、生産性の高い企業と同じような行動をとる。その結果、本来最適である以上の生産を行い、経済全体で過剰生産が起こる。企業が破綻したときに、会社更生(Chapter 11)か破産(Chapter 7)を選ぶことができるという設定を導入すると、この結論がどのように影響を受けるかを検討した。

堀 健夫(東京科学大学)による研究”Stock Price Bubbles and Transitional Effects” (with Hiroshi Nakaota)では、株価バブルが発生するメカニズムについて新しい視点が提供された。研究開発により新しい企業が次々に参入するモデルにおいて、創業年次により、株価がバブルをどれくらい含むかが異なり得ることが理論的に示されている。株価バブルの発生を検知する方法として、若い企業の株価が特に急激に上昇していればバブルの可能性が高いということが経験的に知られているが、本研究はそのような現象を説明する初めての研究であるといえる。

本ワークショップでは、セッション終了後も熱心なディスカッションが続けられ、マクロモデルに含みうる様々な異質性の重要性が再認識された。今後も年に一度程度、マクロ経済の異質性に注目したワークショップを開催する計画である。