CO2(二酸化炭素)濃度の増大というと,その悪影響ばかりがクローズアップされることが多いが,良い影響もある。CO2は植物の生長にとって必須の原料であるため,その濃度が上昇すると光合成速度が増加し,植物の生育が進む。この「CO2施肥(施用)効果」を農作物の栽培に取り入れる技術はすでに確立しており,農業を中心とした産学官の連携が進めば,大規模な産業になりうる。化石燃料とボイラー技術は施設園芸分野の発展と推進に必要不可欠であり,園芸技術の脱炭素化に先立ってエネルギー価格を下げることが喫緊の課題である。

キーワード:農業CCU,CO2施肥効果,施設園芸農業,化石燃料,エネルギーコスト

1.はじめに

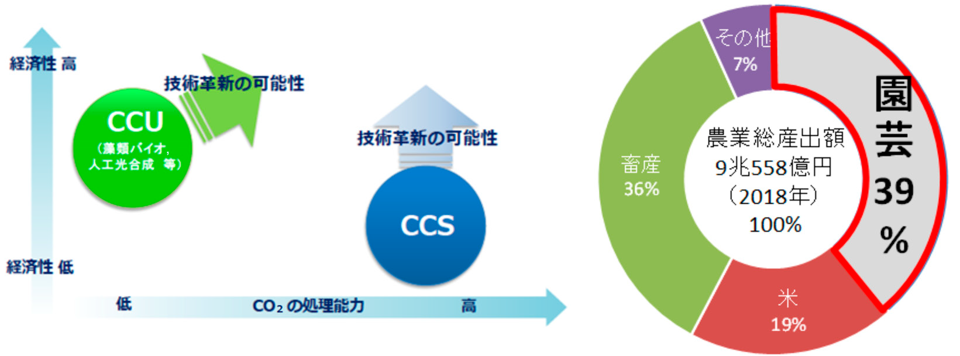

地球温暖化対策の一環として,火力発電所などから排ガス中の CO2 を分離・回収し,有効利用または地下へ貯留する技術(Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage:CCUS)が注目を集めている。なかでも,石油代替燃料や化学原料などの有価物を生産し,資源化する CO2 の有効利用技術(Carbon Dioxide Capture and Utilization:CCU)は,CO2 の貯留技術(Carbon Dioxide Capture and Storage:CCS)に比べて CO2 の処理能力は劣るものの,有価物の製造につながる点で経済的効率が高いと期待されている(図1a)。このような背景から,藻類由来のバイオ燃料や人工光合成,環境配慮型コンクリートなどのさまざまなCCU技術の開発が世界規模で進みつつあるが,すぐに大規模に普及できる技術はまだ少ない。そのようななか,わが国の農業生産額の4割を占める園芸農業分野は,「CO2 施肥効果」という現象を応用することで以前からCCU を実践している。この技術はすでに確立しており,さらなる産学官の連携が進めばCCUの大規模な市場となりうるポテンシャルを秘めている(図1b)。

図1 (a)CCUとCCSの経済性と処理能力の関係,(b)2018年のわが国の農業総産出額の内訳1)

2.CO2 施肥効果

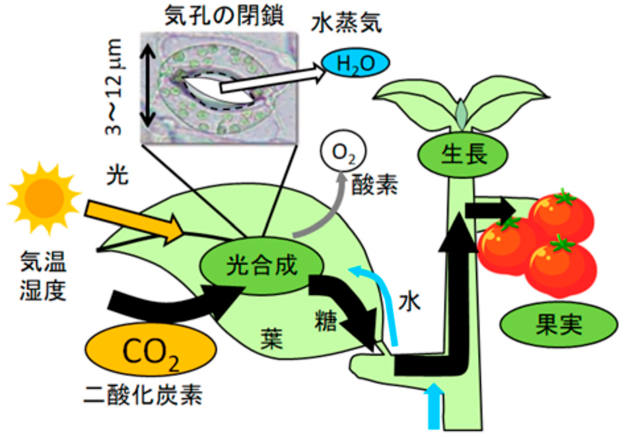

CO2施肥効果とはどのようなものか。植物は,葉に存在する小さな穴(気孔)からCO2を取り込むが,光を浴びたときにこのCO2と体内の水分を原料にして酸素と有機物(糖)を生成する(光合成)。そして,この有機物は植物体を通って輸送され生長や果実の生産に使われる(転流)。従って,大気中のCO2濃度が上昇すると光合成の速度が増加し,果実の生産も進む(図2:黒矢印)。これがCO2施肥効果である。また,高CO2濃度が維持されている環境では,この効果により気孔が閉じ気味になりそこからの水分の蒸発(蒸散)が減るため,植物にとって水の節約にもなる(図2:白矢印)。

図2 CO2施肥効果の模式図1)

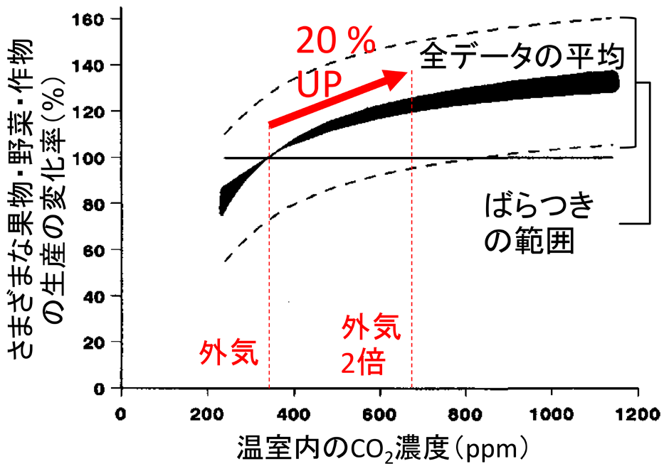

CO2施肥効果の大きさは,さまざまな農作物に対して温室でのCO2濃度を人工的に上昇させた実験により古くから調べられてきた。これらの結果から,温室内のCO2濃度を340 ppm(1995年時点)から2倍に増加させると,さまざまな農作物の生長量が平均20%ほど上昇することが実験結果からわかっている(図3)。ただし,温室内のCO2濃度が,換気による拡散や農作物の光合成によるCO2吸収によって外気よりも低下してしまうことがある。そうなると,光合成能力も大きく低下してしまう。CO2施肥効果の恩恵を最大化するためには,気密性の高い温室内でCO2濃度を経済的かつ安定的に制御する必要がある。

図3 外気CO2濃度(340ppm)を2倍増加させた温室実験から得られたさまざまな作物の生産量の変化率2)

3.日本と欧州の農業におけるCO2有効利用

CO2施肥効果を積極的に利用する技術の可能性については,関係者には思いのほか認識されていない。現在のところ,わが国でCO2施肥を行っている園芸施設は全体のわずか3%であり,その主たる地域も関東や九州に限定されている3)。逆にいえば,費用対効果などの実施可能性を検討しつつ,この技術を普及することによって,わが国全体の農作物の生長量を大幅に向上できる余地が残っているということである。施設園芸の現場では,大きく分けて灯油燃焼方式,液化石油ガス(Liquefied Petroleum Gas:LPG)燃焼方式,液化炭酸ガスの 3 種類のいずれかを用いたCO2施肥方式が取り入れられている4)。例えば,「ゆめファーム全農」栃木分室では LPG 燃焼方式を利用してトマト群落内に CO2ダクトを設置して送風ファンでCO2を施肥している。この方式は灯油よりもランニングコストは高いものの,LPG燃焼排ガスがクリーンでありCO2 の利用効率も高い。

温室におけるCCUは,これらの方式を利用して工業由来の排ガス等から分離した大量のCO2 を大規模な温室で有効利用する農業のことである。欧州では,高いCO2濃度を含むガスエンジンの排気を温室に送り込み農作物を促進させる「農業トリジェネレーション」がすでに実用化されている。農業トリジェネレーションは,発電事業を行う際に電力だけでなく発電時の熱およびCO2を利活用する技術である5)。例えば,世界有数の農産物輸出国となったオランダでは,温室栽培で自家発電やボイラーに含まれるCO2の積極的な利用を推進している。オランダ農業の高い国際競争力は,以下の4点を軸に経済性と品質(高品質・安定品質)を維持してきた結果であると考えられている6):

- 選択と集中(得意とする品目への集中),

- 技術力(施設園芸による安定・高品質・コスト低減の実現),

- 技術開発政策(企業化した農家の育成環境の整備),

- 生産者のサポート体制(市場の活用)。

特に,施設園芸への予算配分の重点化や規制緩和を進めて技術力のある大規模法人の経営を後押しした点,そして旧・農業省を経済省に統合して古くから農業を産業の一分野として取り扱い,産官学の連携を推進することで農業関連サービスを市場化したという点が重要である。

我が国でも,オランダ農業から知見を得て 2013 年から農林水産省が農業トリジェネレーションを推進しており,「次世代施設園芸拠点」が全国10カ所(北海道・宮城県・埼玉県・静岡県・富山県・愛知県・兵庫県・高知県・大分県・宮崎県)で整備されている。例えば,北海道苫小牧市の株式会社Jファーム苫小牧工場は,2014年から稼働している国内初の「トリジェネレーションプラント」である。独自開発した浄化設備によって苫小牧に豊富に存在する木質バイオマスを燃料として,プラントに電気・熱・CO2を供給する。オランダPriva社から高度栽培制御システムを導入し,これとJFEエンジニアリング株式会社が有するエネルギー利用技術を融合することで,地域特性に応じた気候とエネルギー事情に最適化した高効率・高生産の施設園芸を実現している7)。次世代施設園芸の栽培品目としてレタスとイチゴを選定し,それらの経営の概要と事業性に関する試算も行われている5)。このような実証試験が進めば,オランダとは違い多様な食文化を持つ日本の風土に合った温室 CCU のモデルケースが形成されることが期待される。

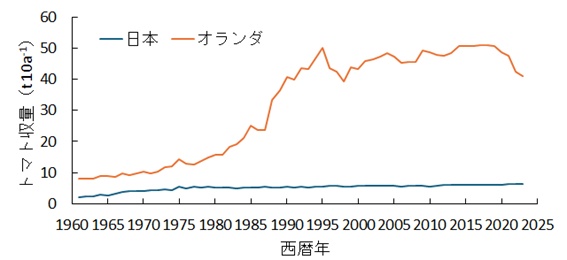

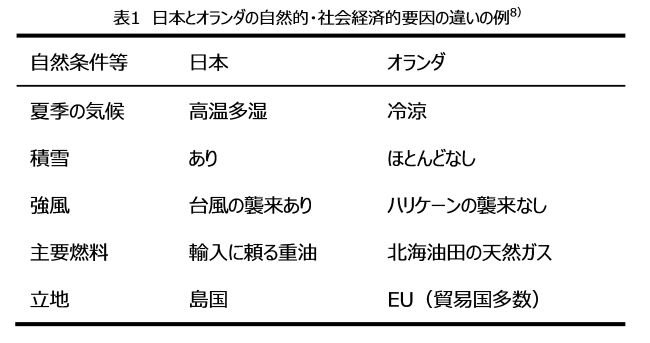

ここで,わが国の施設園芸にオランダの栽培技術や輸出戦略をそのまま適用することはできないことには注意が必要である。図4のように,日本とオランダのトマト収量の経年変化は明瞭であり,この理由として栽培技術を含む労働生産性の違いを挙げることが多い。確かに労働生産性は重要であるが,日本とオランダの間にはそれ以外にも自然的・社会経済的要因に様々な違いがあるため(表1),単純に結論を得ることはできない。このようにオランダにおける栽培や輸出産業の発展の背景を理解した上で8),日本の条件に適した農業におけるCCUの形を試行錯誤により見出す必要がある。

図4 日本及びオランダのトマトの10aあたりの収量の推移 9)

4.農業におけるCO2有効利用とボイラー技術

4.1 CO2施肥装置の導入状況

施設園芸におけるCCUについては,農林水産省によって2024年5月時点の情勢が整理されている10)。また,農研機構から出版された次世代施設園芸施設のマニュアルも利用可能である11)。一般社団法人日本施設園芸協会も次世代施設園芸と植物工場に関する最新情報や研修・テキストなどを公開している12)。しかしながら,前述したように,欧州と日本では栽培品種及び環境条件が大きく異なるため,日本に適した農業CCUの形を現場実証によって見出す必要がある。例えば,埼玉県のように全国有数の夏季高温地域では,施設園芸を行う上で困難な点や工夫を要する点も多い13)。そこで,次世代施設園芸施設埼玉拠点14)では,トマトの土耕栽培を対象に様々な先進技術のうち,どの技術を優先的に導入すべきかが調査された。その結果,経営状況を考慮しながらCO2施肥,温室の高軒高化,細霧処理,LED補光の有無の順に導入すべきであるということが示された。CO2施肥のための装置は自作での導入が比較的容易であり,かつ燃焼式の装置に関しては一般化が進んでおり,市販品の価格も比較的廉価である。また,施用方法に関する国内での知見も多く,導入に際しての指導も受けやすいのもメリットである13)。

4.2 ボイラー技術の重要性

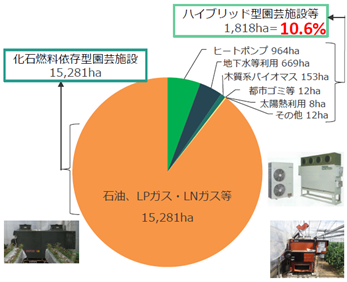

二酸化炭素の排出削減の観点では,化石燃料に可能な限り依存しないヒートポンプ15)や排熱等利用設備などを導入したコジェネレーション・トリジェネレーションシステムが望ましい。しかしながら,全国的には加温設備を備えた温室の約90%が化石燃料に依存しているのが実態である(図5)。ヒートポンプは初期投資が高く,CO2施肥を行うには高価な液化炭酸ガスを別途必要とするため,農家にとってハードルが高い。また,エネルギー価格の高騰が施設園芸の生産性を下げることは,2019年以降オランダのトマト収量が減少傾向にあることは前出の図4からも読み取れる16)。これには,新型コロナウイルスからの経済回復に伴うエネルギー需要の増大やウクライナ戦争のみならず,欧州の脱炭素政策(高コストな再生エネルギーへ移行など)が影響していた可能性もある17)。日本では,農水省が2030年までにボイラーとヒートポンプを併用したハイブリッド型施設を50%に拡大し,2050年には化石燃料を使用しない園芸施設への移行を目標に掲げているが10),高い導入コストや世界的な燃料費の高騰や円安,再エネ賦課金などによる高い電気料金を考えると,道のりは険しい。

図5 2021年における加温設備の種類別設置実面積の全国割合10)

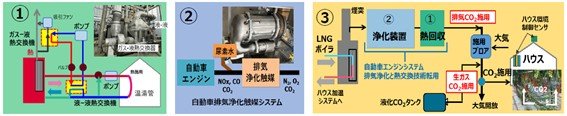

このような現状を踏まえると,当面はボイラーを活用した燃焼式CO2施肥法の活用をいかに進めていくかがカギである。燃焼式CO2施肥法は,燃焼熱による暖房効果とCO2施肥効果の同時供給が可能であり,多くの園芸作物が栽培される秋から春にかけて光合成の促進や収量向上を図ることができる。しかしながら,多くの施設園芸では暖房ボイラーの排気に含まれるCO2や燃焼熱は大気に放出されて捨てられている。加えて,近年はエネルギー価格の高騰が経営を圧迫し,暖房用燃料や液化CO2の購入コスト削減も喫緊の課題である。三重県いなべ市では,自動車の技術を応用してボイラー排気熱を回収し,燃料使用量を従来比4%削減した。さらに,自動車エンジン排気浄化技術によって排ガス中のNOx濃度を低減する制御技術を導入した。これにより,必要なタイミングでクリーンなCO2を供給しつつ,燃料費削減と施肥効率向上を達成するシステムを開発した(図6)18)。このようなボイラー排気を活用する取り組みは,現在主流である化石燃料技術をコストの高い別のCO2削減技術に置き換えるのではなく,CO2利用を意識し生かしていくという視点で,非常に重要である。

図6 三重県いなべ市の実証課題「施設園芸用暖房ボイラー排気のCO2と熱の再利用システムによるカーボンニュートラル農業の実証」の概念図18)

5.おわりに

国が掲げる脱炭素政策に掲げられている園芸分野の目標を見ると19),農業CCUによる経済効果よりも,「化石燃料を使用しない施設への完全移行」のようなカーボンニュートラルへの貢献が全面に押し出されている。しかしながら,化石燃料は施設園芸分野の発展と推進に必要不可欠な「資源」である。施設園芸の経営において大きな費用項目となるのが光熱費(すなわち,化石燃料の利用)であり,地政学上のリスクや為替,国際的な商品市況の影響を受けやすい。現在も,新型コロナウイルスからの世界経済の回復に伴うエネルギー需要の増大や脱炭素化の潮流,ウクライナ戦争などによって燃油の増産が抑制されて価格高騰が続いている20)。価格高騰が長期間継続すると,施設園芸そのものの運用コストが増大して技術開発のハードルが上がり,農業におけるCCUの普及に支障が出る恐れがある。

持続可能な社会の構築には,「イノベーションの原料」ともいえる化石燃料の利用価値はもとより,利用を停止した際の悪影響も検討することが大切である。江戸時代に大都市で400年継続した野菜栽培の開発と普及(イノベーション)も,経済の好循環,資源の円滑な流通,そして「先進地」における技術交流の三つの条件が揃って達成された21)。農業におけるCO2の利活用においても,アフォーダブル(コスト的に受容可能)な化石燃料技術の役割を見直すべきであろう。

なお,本稿の解析結果に関する詳細や地球温暖化問題との関係については,拙著『データで読み解く地球温暖化の科学』1)および関連記事22)、23)を参照いただきたい。

参考文献

1) 堅田元喜, データで読み解く地球温暖化の科学(2024), p.340, 電子書籍出版代行サービス.

2) Nederhoff, E.M.,“Effects of CO2 concentration on photosynthesis, transpiration and production of greenhouse fruit vegetable crops”PhD dissertation, Wageningen, the Netherlands(1994), p.213. https://edepot.wur.nl/206000(参照日2025.8.15)

3) 農林水産省,“園芸用施設及び農業用廃プラスチックに関する調査”, https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/engei/(参照日2025.8.15)

4) 全農,“施設園芸における二酸化炭素施用の有効性”, グリーンレポート, 568(2016), pp.16-17.

5) 小田滋晃ほか,“木質バイオマス発電事業と次世代施設園芸の連携について”, 生物資源経済研究, 21(2016), pp.29-49.

6) 三輪泰史,“オランダ農業の競争力強化戦略を踏まえた日本農業の活性化策”, JRIレビュー, 5(2014), pp. 106-118. https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/7372.pdf(参照日2025.8.15)

7) Jファーム・JFEエンジニアリング,“植物工場へのトリジェネレーション適用と エネルギー地産地消の取組み ~苫小牧スマートアグリプラントのコージェネ導入事例~”, https://www.ace.or.jp/web/introductory/images/20170306105205_2.pdf(参照日2025.10.25)

8) 斉藤章,“「農産物輸出大国オランダを見習え」は間違っている”, 月刊現代農業. https://ruralnet.or.jp/gn/201801/tomato.htm(参照日2025.10.25)

9) FAOSTAT,“Crops and livestock products”, https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL(参照日2025.8.15)

10) 農林水産省,“施設園芸をめぐる情勢”, https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/sisetsu/attach/pdf/index-3.pdf(参照日2025.10.25)

11) 農研機構,“大規模施設園芸マニュアル”, https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134886.html(参照日2025.10.25)

12) 日本施設園芸協会,“各種資料ダウンロード”https://jgha.com/dl/(参照日2025.10.25)

13) 小林昌永ほか,“トマト土耕栽培における次世代技術の実証”, 埼玉農技研研報, 20(2021), pp.48-57. https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32295/08tomato.pdf(参照日2025.10.25)

14) 埼玉県農業技術研究センター,“大規模施設園芸生産運営マニュアル〜トマト低段密植栽培を例に〜”, p.213, https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/Large-scale_facility_gardening_manual_Saitama.pdf(参照日2025.10.25)

15) 環境展望台,“環境技術解説 ヒートポンプ”, https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=11(参照日2025.10.25)

16) Greenhouse News,“Dutch Greenhouse Vegetable Production Declines Amid Energy Crisis: The Impact on Tomatoes, Peppers, and Cucumbers”, https://agromediaagency.livejournal.com/115992137.html(参照日2025.10.25)

17) Ed Conway,“It’s the Energy, Stupid - If you want to understand one of the main driving forces behind the economy, follow the tomatoes“, https://edconway.substack.com/p/its-the-energy-stupid(参照日2025.10.25)

18) 農研機構 スマート農業実証プロジェクト令和5年度スタート課題の概要,“施5E2:(株)アグリッド(三重県いなべ市) 施設園芸用暖房ボイラ排気のCO2 と熱の再利用システムによるカーボンニュートラル農業の実証”, https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/r5/files/R5_5-8.pdf(参照日2025.10.25)

19) 内閣官房,“地域脱炭素ロードマップ”, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf(参照日2025.10.25)

20) 熊野英生,“給料の上がらない日本への処方箋「悪い物価高」の傾向と対策”, https://bunshun.jp/articles/-/51454?page=2(参照日2025.10.25)

21) 堅田元喜,“江戸東京野菜の考察(1)イノベーションの進行と法則”, CIGS研究ノート, https://cigs.canon/article/20211126_6395.html(参照日2025.10.25)

22) 堅田元喜,“化石燃料技術のイノベーションと生息域保全”, https://ieei.or.jp/2025/01/katata_20250122-2(参照日2025.10.25)

23) 堅田元喜,“化石燃料技術と農業におけるCO2有効利用”, https://ieei.or.jp/2025/03/katata_20250304(参照日2025.10.25)