メディア掲載 グローバルエコノミー 2025.08.27

真の食料・農業政策の確立を目指して

令和の米騒動から我々は何を学ぶのか?

時事通信社発行『金融財政ビジネス』(2025年7月31日号)に掲載

米には先物市場などの公正な市場がなく、価格は大きな市場支配力を持つJA農協が卸売業者と相対で取引して決めている。減反は、納税者にも消費者にも負担させ、農政自身が目的に掲げる多面的機能や食料安全保障を損なう矛盾の塊となっている。直接支払いに言及する政党はあったが、戸別所得補償のようなバラマキ政策では構造改革に逆行し、米農業をさらに弱体化させる。来年6月をめどとして行われる米政策の見直しは、これらの本質的な問題に手を付けることができるのだろうか。

選挙で具体的な議論はなされなかった米政策

参議院選挙で米は争点になったが、具体的な政策についての議論は行われなかった。

適正な価格はどのような水準かをマスコミは各党に聞いたが、生産者は高い価格を、消費者は低い価格を望むのは当然であり、一部の党を除いて、欧州連合(EU)等が導入している直接支払いを選択するなら、このような議論をする必要はないことを理解していないようだった。マスコミは価格が上がるか下がるかにだけ興味を持ち、そもそもコメについては青果物のような市場がないという根源的な問題を取り上げようとはしなかった。

米騒動を引き起こした根本的な原因は減反政策である。1000万トンを生産し国内に700万トン、輸出に300万トンを仕向けていれば、40万トン生産が減っても国内には十分な量を供給できた。国民への食料の安定供給のためには、減反を継続するかどうかを消費者家計への影響や食料安全保障の観点から明確に議論し、廃止して価格が低下する際にはどのような対策を講じるのか、それも零細な兼業農家も対象とするのか、主業農家に限定して構造改革を進めるのか、について議論すべきだった。

自民党の選挙公約は抽象的で予算を増やすことをアピールしていた。石破茂首相も農林族議員やJA農協が組織する票を意識したのだろう。増産を行うとは言ったが、減反を廃止し価格が低下して影響を受ける主業農家に直接支払いを行うとはっきり言わなかった。農業の公共事業の予算を増やすという票目当ての発言が目立った。立憲民主党も戸別所得補償をグレードアップするというだけだった。戸別所得補償政策とは、減反を廃止して高い価格を下げることはしないで、高米価を維持したままで零細農家も含めて直接支払いをバラまいたものである。これを受けるために、零細な農家が貸していた農地を主業農家から貸し剥がすという構造改革から逆行するという事態が生じた。これをどのように修正するかについての言及はなかった。どの政党も農業票、特に圧倒的多数を占める零細な兼業農家の票が逃げていくことを恐れたのだ。

小泉進次郎農林水産相は、備蓄米の低価格販売に加え、さまざまな提案を行っているが、どれも本質的な事柄ではない。農家から2024年産の生産量について農水省公表数値をが実感と違うという指摘を受けて、作況指数を廃止し生産量調査を見直すとしたが、調査方法は長年継続しているので、それ以前にも今回と同じ問題が起きていたはずである。

卸売業者が前年同期比で5倍の利益を稼いでいるなど流通に問題があるので、その可視化を図ると言う。流通を問題視する政党もある。しかし、昨夏以降価格が上昇したので、安く買った米が高く売れただけであり、改善しても米の卸売業者の利益率は他の業種に比べて低い水準である。卸売業者は、集荷、分荷、精米加工など様々な機能を果たしている。もし、この機能が要らないのであれば、市場経済の下でとっくに淘汰されていただろう。卸売業者は巨大な農協組織と強力なバイイングパワーを持つ大手スーパーの間にあって、低い収益率で米流通の円滑化という使命を果たしているのが実情だろう。それどころか、減反で米の市場規模が半減されたため廃業していった多数の中小卸売業者こそ、農政の最大の被害者である。昨年来、農水省は農家のように政治力持たない彼らを悪玉に仕立て上げてきた。もし流通に問題があるなら以前にも米価は高騰していたはずである。

JA農協に対して農家から米の買取りを要求した。農家がJA農協を通じて売る場合、まずは出来秋に概算金という仮渡し金を受けるが、その後JA農協が卸売業者に売ったコメの価格が変動すると、清算が行われ農家は追加払いされるか返納を求められる。農家はJA農協に農産物を販売しているのではなく販売の委託をしているだけなので、1年後売り切ったときに販売価格は確定する。買い取り販売だと、その価格が農家の最終価格となる。JA農協が買い取り販売をしない大きな理由は、買い取ると価格が下がったときに損失を被るからである。委託販売だとどのような価格で販売されてもJA農協は価格に何%を乗じた手数料を得られる。JA農協は絶対損しない仕組みである。小泉農林水産相はこれを買い取りに変更するよう要求したのである。しかし、買い取る場合、JA農協はリスクを低減するため買い取り価格を概算金より低く設定するだろう。農家にとって有利かどうかは分からない。JA農協に揺さぶりを掛けるという点では効果があると考えたのかもしれないが、本質的な問題ではない。

米政策については、石破政権は来年6月をめどに見直すとしている。これまで避けてきた本質的な問題について真剣に検討することが出来るだろうか。それは米に市場がないという問題と減反・直接支払いである。

米には公正な市場がない

農水省は、米価が高騰しても、流通業者が投機目的で米をため込んでいるからだと主張し、かたくなに不足を認めようとしなかった。これは、備蓄米を放出して米価が下がることを避けようとしたからだ。備蓄米を放出せざるを得なくなっても、消費者に近い卸売業者や小売店ではなく、米価が下がるからとして備蓄米の放出に反対していたJA農協に米を売り戻した。これでは消費者に届かない。また、放出の効果がないよう1年以内に農水省は買い戻すとした。農水省もJA農協も米価を下げないことを第一に考えたのである。

24年産は他の流通業者が農家に高い価格を掲示したため、JA農協の集荷量は大きく落ち込んだ。これを回復するため、JA農協は通常なら8月ごろに掲示する概算金を、25年産については、早いところでは3月に、しかも例年の倍近い価格(60キログラム当たり2万4千円程度)で農家に掲示している。JA農協の諸経費3千円を加えると卸売業者への販売価格は2万7千円を超える。相対価格が下がってJA農協が農家から一部代金の返納を求めると、農家は翌年からJA農協に出荷しなくなるので、JA農協はこの価格の維持に努めるだろう。この結果、小売り段階の価格は精米5キログラム4千円くらいで高止まりする恐れがある。

JA農協が米価を操作することができるのは、米には青果物の卸売市場に当たる市場がなく、圧倒的な市場占有力を持つJA農協が卸売業者と相対で交渉して米価を決めているからである。米の現物市場も先物市場も、ことごとくJA農協によって潰されている。

現物の取引市場として、全国米穀取引・価格形成センターという組織が存在した。ところが、05年に全農秋田県本部による米の不正売却事件が起きた。全農秋田は、農家の米を横流して補助金を不正に受け取ったほか、公正な米の価格形成の場として作られた同センターの入札制度を利用し、農協子会社である販売業者との間で架空取引を行い、米価を高く操作した。その後、価格を維持・操作したいJA農協は、このセンターを利用するのをやめて、卸売業者との相対取引に移行した。同センターの利用は激減し、11年3月廃止された。

今では、先物取引は、商品から金融・為替まで広い範囲で行われているが、世界で初めての先物市場は、江戸時代の1730年に公認された大阪堂島の米市場だった。現在と比較にならないほど、米が重要だった時代に、200年の長きにわたり堂島の米市場は日本の米取引というより、経済の中心だった。しかし、米の需給がひっ迫すると、自由な市場経済は否定された。1939年に堂島米市場は閉鎖され、42年には政府が市場を全面的・直接的に統制する“食糧管理法”が制定された。

95年、米の価格や流通を名目上統制していた食糧管理法が廃止され、制度的にも先物市場復活の可能性が出てきた。しかし、2005年に東西の商品取引所が米の先物市場を農水省に申請したが、JA農協の意向を受けた自民党政権は認めなかった。自民党と二人三脚で活動してきたJA農協の力をそごとうした民主党に政権が移った11年、試験上場の申請が認可された。しかし、米の流通量の7割を握るJA農協は先物市場への参加をボイコットした。以来、自民党政権下で4回も試験上場停止の期限が到来したが、取引低迷を理由に、本上場への移行が見送られ続けた。20年が最後のチャンスとされたが、衆議院選挙が迫る中、JA農協の意向を受けた自民党農林族の反対により、先物取引は廃止された。

われわれが国際的な穀物相場として参考にしているのは、シカゴ商品取引所の先物価格である。先物取引は、生産者にとって、将来の価格変動へのリスク回避を行い、経営を安定させるための手段である。具体的に言うと、作付け前に、1俵1万5千円で売る先物契約をすれば、豊作や消費の減少で出来秋の価格が1万円となっても、1万5千円の収入を得ることができる。JA農協が先物取引に反対する理由は、公正な価格が形成されると、米価格を操作できなくなるからだ。

なぜ直接支払いではなく米価なのか?

農家の所得を確保するなら、価格ではなくEUのように政府から直接支払いを交付すべきである。これが世界中の経済学者が推奨する農業政策である。市場価格よりも高い価格を政府が設定すると、生産が増え消費が減って生じる過剰を処理するために財政負担が必要となる。食糧管理制度の時代は政府が抱えた過剰米の在庫を3兆円かけてエサ米等に処分した。1970年からの減反は事前の過剰米処理である。

しかし、これが日本では政治的にできない。減反・高米価政策はJA農協発展の基礎だからである。農家の7割ほどが米を作っているのに、農業生産額に占める米の割合は16%にすぎない。高米価・減反政策で米農業にコストの高い多数の零細な農家が滞留した。零細な農家の経営はずっと赤字だが、米価が高いので、町で米を買うよりも、赤字でも自分で作った方が安上がりだとして、米農業を継続した。彼らの本業はサラリーマン等で年間30日くらいしか農業に従事していない。彼らは農業所得をはるかに上回る兼業収入(サラリーマン収入)をJAバンクに預金し、JA農協は預金量100兆円を超すメガバンクに発展した。減反で米価を上げて兼業農家を維持したことと、JA農協が銀行業と他の事業を兼業できる日本で唯一の法人であることとが絶妙に絡み合って、JA農協の発展をもたらした。

週末しか働かない兼業農家にとって、肥料等の生産資材をフルセットで供給してくれ、作った農産物も一括して販売してくれるJA農協はありがたい存在である。購入や販売の代金決済も全てJA農協の講座で行われる。JA農協がなければ兼業農家は農業を続けることができない。そのJA農協によって組織された多数の零細兼業農家は農林族議員を応援した。農林族議員は食糧管理制度による米の政府買い入れ価格(生産者米価)引き上げ、その後は減反政策による高米価の維持で、これに応じた。いつしか水田は票田となった。農林族議員は農水省が減反補助金などの予算を獲得するのに力を貸した。JA農協は農水省の貴重な天下り先になった。

私は、「農協の大罪」という著書の中で、農水省、JA農協、それを政治で支える自民党農林族議員の利益共同体を農政トライアングルと呼んだ。この共同体は零細な米の兼業農家を維持する点で共通の利益を持っている。そのコアとなる手段が減反・高米価政策である。農水省がJA農協の発展と基礎となった高い米価を下げないように行動するのは、このためである。

米価高騰の根本的な原因と対策

1960年から世界の米生産は3.7倍に増えているのに、日本は減反補助金を出して4割減らした。台湾有事などでシーレーンが破壊され食料輸入が途絶すると、戦時中の2合3勺の配給を賄うために1600万トンの米が必要となる。しかし、減反政策のため備蓄米を入れてもその半分しか手当てできない。国民は余命半年しかないということである。戦前の農林省の減反案を潰したのは陸軍省だ。減反は安全保障と相いれない。

毎年3500億円の減反補助金を農家に出して供給を減らし米価を上げている。医療の場合は、財政負担を行うことで国民は安く医療サービスを受けられるのに、米では国民は納税者として負担して消費者としてまた負担している。減反は水田面積の4割に及ぶ。水田を水田として利用するから、水資源の涵養(かんよう)、洪水防止、生物のゆりかご、美しい景観などの機能を発揮できるのに、50年以上も水田として利用しないことに補助金を払っている。

また、減反は生産を抑える政策なので、米の面積当たり収量(単収)を増加させる品種改良はタブーになった。今では、空から飛行機で種まきしているカリフォルニアの米単収は、日本の1.6倍になっている。情けないことに、1960年ごろは日本の半分しかなかった中国に追い抜かれてしまっている。

水田面積全てにカリフォルニア米ほどの単収の米を作付けすれば、長期的には1700万~1900万トンの米を生産することができる。単収が増やせない短期でも、1000万トン程度の米は生産できる。最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止による米の増産と輸出である。平時には米を輸出し、危機時には輸出に回していた米を食べるのである。平時の輸出は、財政負担の必要がない無償の備蓄の役割を果たす。

また、他の穀物と比べ米の貿易が小さい(小麦の4分の1)上、頻繁に輸出制限が行われる不安定な市場である。今の世界の貿易量の2割に相当する米をわが国が輸出すれば、世界の食料安全保障に貢献できる。

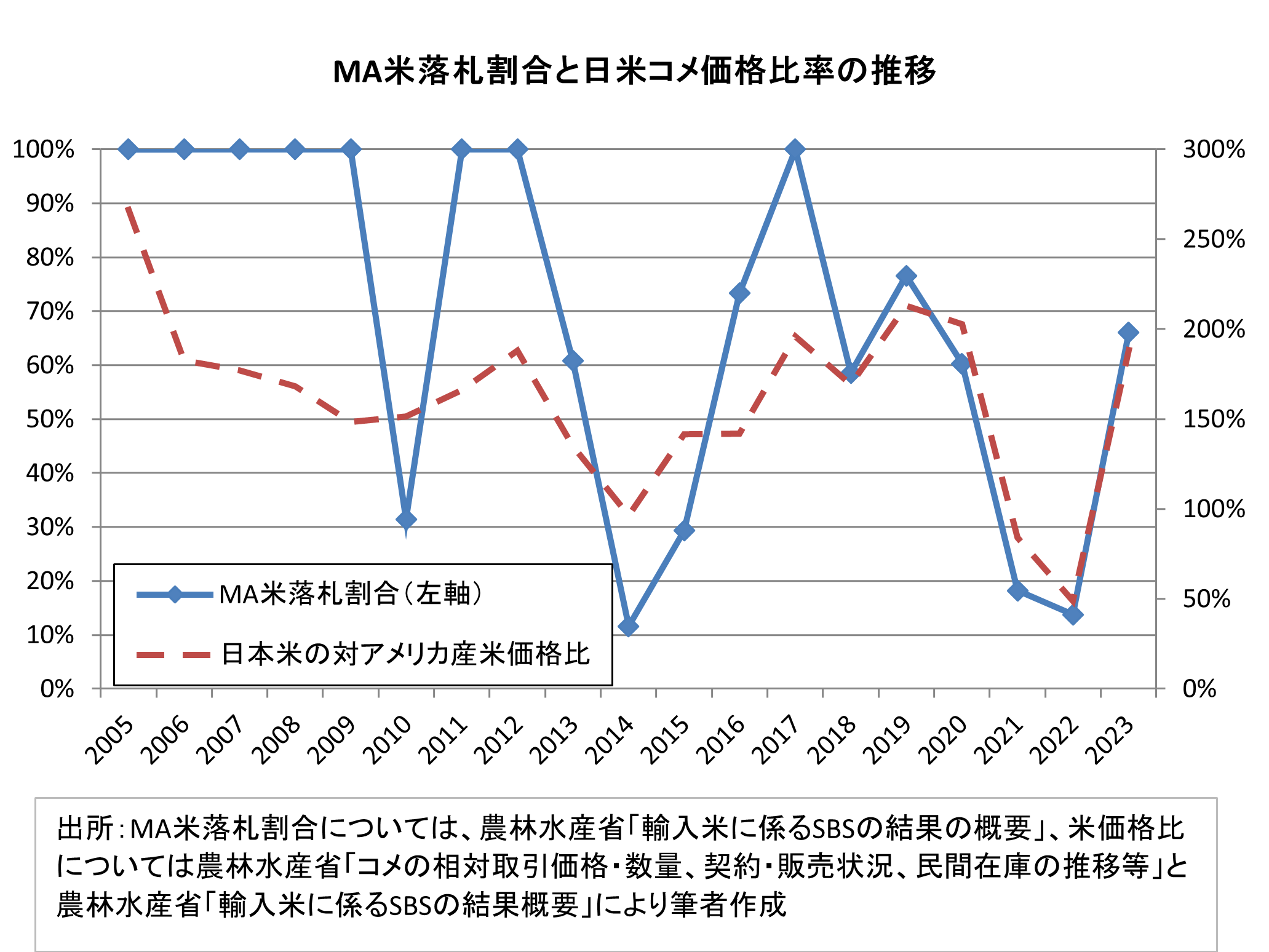

最近カリフォルニア米との価格差はほぼ解消した。2013年以降関税ゼロの輸入枠(MA米)10万トンが消化できない年が常態化するようになった。減反を廃止すれば米価はさらに低下し、輸出は増える。消費者は利益を受ける。コストが高い零細農家は耕作をやめて主業農家に農地を貸し出す。米価が下がって困る主業農家への直接支払いは1500億円くらいで済む。この直接支払いは地代補助の働きをし、農地は円滑に元零細兼業農家から主業農家に集積する。規模拡大で主業農家のコストが下がると、その収益は増加し、元兼業農家である地主に払う地代も上昇する。

農業所得がマイナスの零細農家が何戸集まってもプラスにならない。しかし、規模が拡大するにつれ、コストは下がり所得は増える。1人の農業者に30ヘクタールの農地を任せると、2千万円近い所得を稼いでくれる。これを地代として配分すれば集落全体の利益になる。家賃がビルの維持管理の対価であるのと同様、地代は、地主が農業のインフラ整備に当たる農地や水路等の維持管理を行うことへの対価である。健全な店子(主業農家)がいるから、家賃によってビルの大家(地主)も補修や修繕ができる。農業を行う人とそのインフラを整備する人との役割分担をはっきりさせなければ、農村集落は衰退する。農村振興のためにも農業の構造改革が必要なのだ。

現在の日本の米政策はJA農協の利益を考慮して矛盾の塊となっている。来年6月まで抜本的な改革を行うことができるのだろうか? 農林族議員に配慮して、何もできない総理がまた出来上がるのだろうか?