農業や農業政策については誤った主張が多い。国民が農業を知らないことが、農業保護を増やしたいと考える関係者に利用される。

農業、農家、農村は大きく変化した

日本農業には不変の三大数字というものがあった。農業従事者数1400万人、農家戸数550万戸、農地面積600万haである。1875年から1960年まで、ほとんど変化しなかった。しかし、1960年から、GDP(国内総生産)に占める農業生産の割合は9%から1%へ、食料自給率は79%から38%へ、農地面積は609万ha(1961年)から427万ha(2024年)へ、農家戸数は1955年の604万戸から103万戸へ、農業従事者数は1932万人から249万人へ、それぞれ減少している。

国民は小さな農家は貧しくてかわいそうだと思っている。しかし、都府県の平均規模の1ha規模のコメ農家の多くは、職業がサラリーマンの兼業農家で年間30日しかコメ作を行っていない。

農家は豊かだ

農家の所得は平均的な国民所得を上回る。畜産では年間所得が4000万円を超える農家もある。農村でも農家は少数派となり、7割の農業集落で農家比率は3割を切っている。

小規模兼業農家はコメ作に依存していないどころか、もう何十年も規模の小さいコメ作は赤字である。米価が高いので、町で高いコメを買うよりも赤字でもコメを作る方がまだ安上がりなので、農業を続けているだけだ。米価が下がれば、これらの農家はコメ農業から退出して主業農家に農地は集積するはずだったが、高米価・減反政策により実現できなかった。農家の7割ほどがコメを作っているが、農業生産額に占めるコメの割合は16%に過ぎない。農政によってコメだけに多くの非効率な農家が滞留してしまった。畜産はコメの20分の1の数の農家で2倍の生産額を上げている。

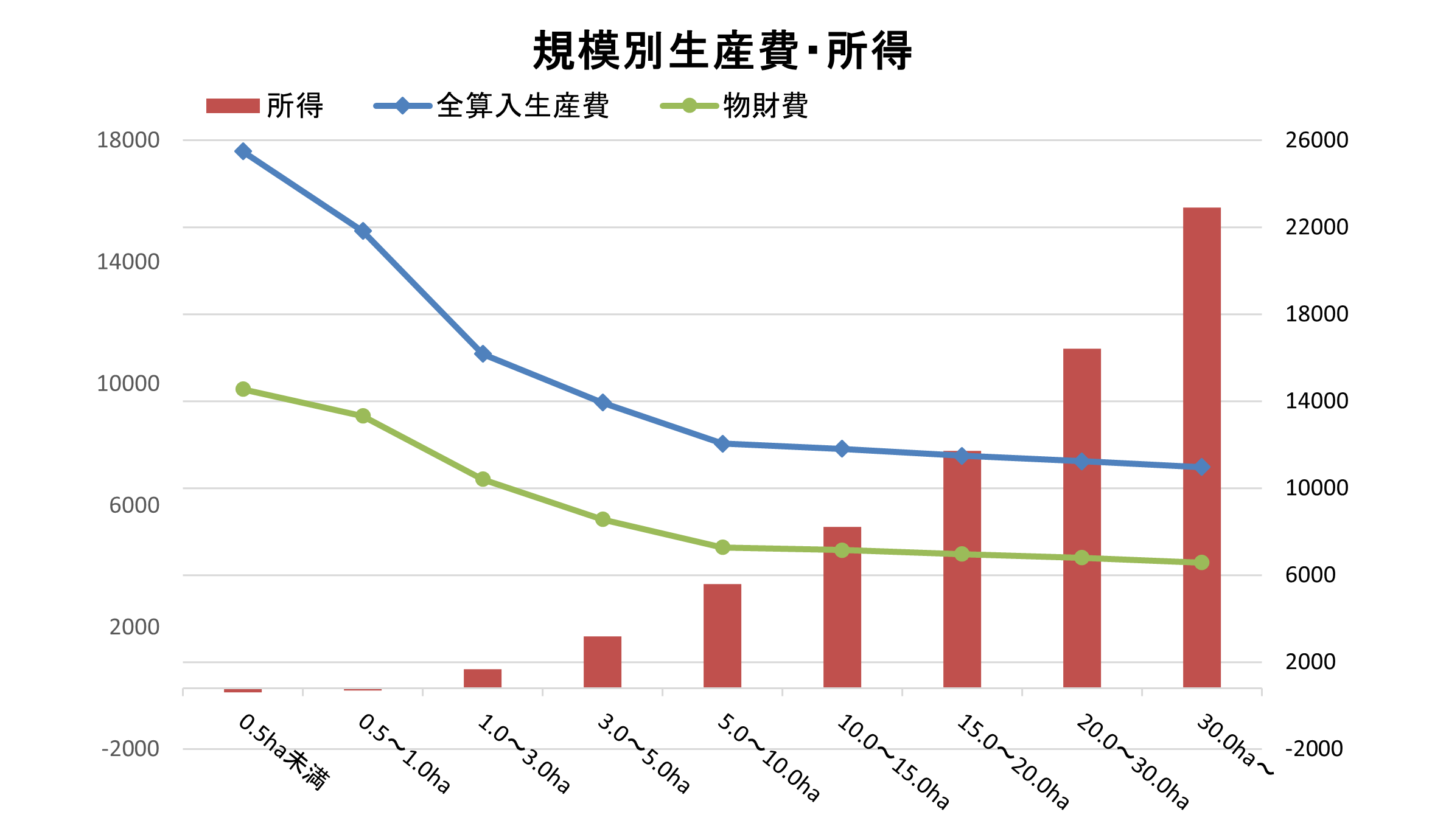

米価はコストを賄えないと農業界は主張するが、それは1haに満たない小さな規模の農家のことで、30ha規模の農家なら2000万近い所得を上げている。小さな農家が赤字でもコメ作りを止めないところに日本のコメ農業の問題がある。彼らがコメ農業に残留することで主業農家は農地を集めて規模拡大できなくなった。

農家は規模の大小によってコストも収益も全く異なる。これをコメ農家と括ってしまうことは間違いだ。しかし、マスコミが焦点をあてるのは、彼らがかわいそうだと思う規模の小さい兼業農家である。

出所:農林水産省「農業経営統計調査」より筆者作成

注:所得及び生産費は、米価が安定していた2018年のものを使用

コメ農家の時給は10円なのか?

コメ農家の時給は10円なのでもっと米価を上げろとか農家への補助金を増やせとか主張されている。農業経済学の某東大教授も一緒になって農業予算を増やせと主張している。

しかし、これだけの低い時給で、どうしてコメ農業を続けるのだろうか?

コメ農家の規模別の時給を計算すると、最も小さい階層の5ha未満層では▲470円の赤字だが、それ以外の階層ではすべてプラスであり、10~15haでは1000円を超え、大規模な20~30、30~50haでは1710円、50ha以上層では2216円である。

コメ農業の構造

時給の平均が115円(23年)にしかならないのは、5ha未満の零細層に多数の農家がいるため、農家戸数を考慮して加重平均した値を出すと、零細層の値に引きずられて小さな額となるからである。

食料の供給責任を果たしているのか?

コメ農家がいなくなると食べられなくなるという脅しめいた主張が行われる。しかし、農業は食料の供給責任を果たしていない。食料供給に欠かせない農地資源は宅地等への転用や耕作放棄で大量になくなっている。これは中国地方の総面積を上回る規模の農地破壊である。中山間地域の耕作放棄が良く報道されるが、食料安全保障から問題なのは平場の優良農地が転用されていることだ。これで農家は莫大な利益を得た。

シーレーンが破壊され輸入食料が途絶すると、戦時中の配給米の水準を確保するために1600万トンが必要となる。しかし、減反政策でコメの供給は備蓄を入れても800万トンしかない。国民は半年で餓死する。農政も食料の供給責任を果たしていない。