時給10円論の隠された目的

近年の農政や基本計画に一貫しているのは、農家所得の向上を最大の目的にしていることだ。適正な価格形成と称して農産物の価格を上げるのも輸出を振興するのも、そのためだ。今回農水省が官邸から指示されるまで備蓄米を放出しようとしなかったのは、米価を下げたくなかったからだ。国民や消費者という視点は農水省から失われた。

農業経済史家の故暉峻衆三氏は、貧農層は1960年代に消滅したと述べた。農家だから貧しいということはない。また、仮にそうだとしても社会保障制度があるので、農家だけを特別に扱う必要はない。

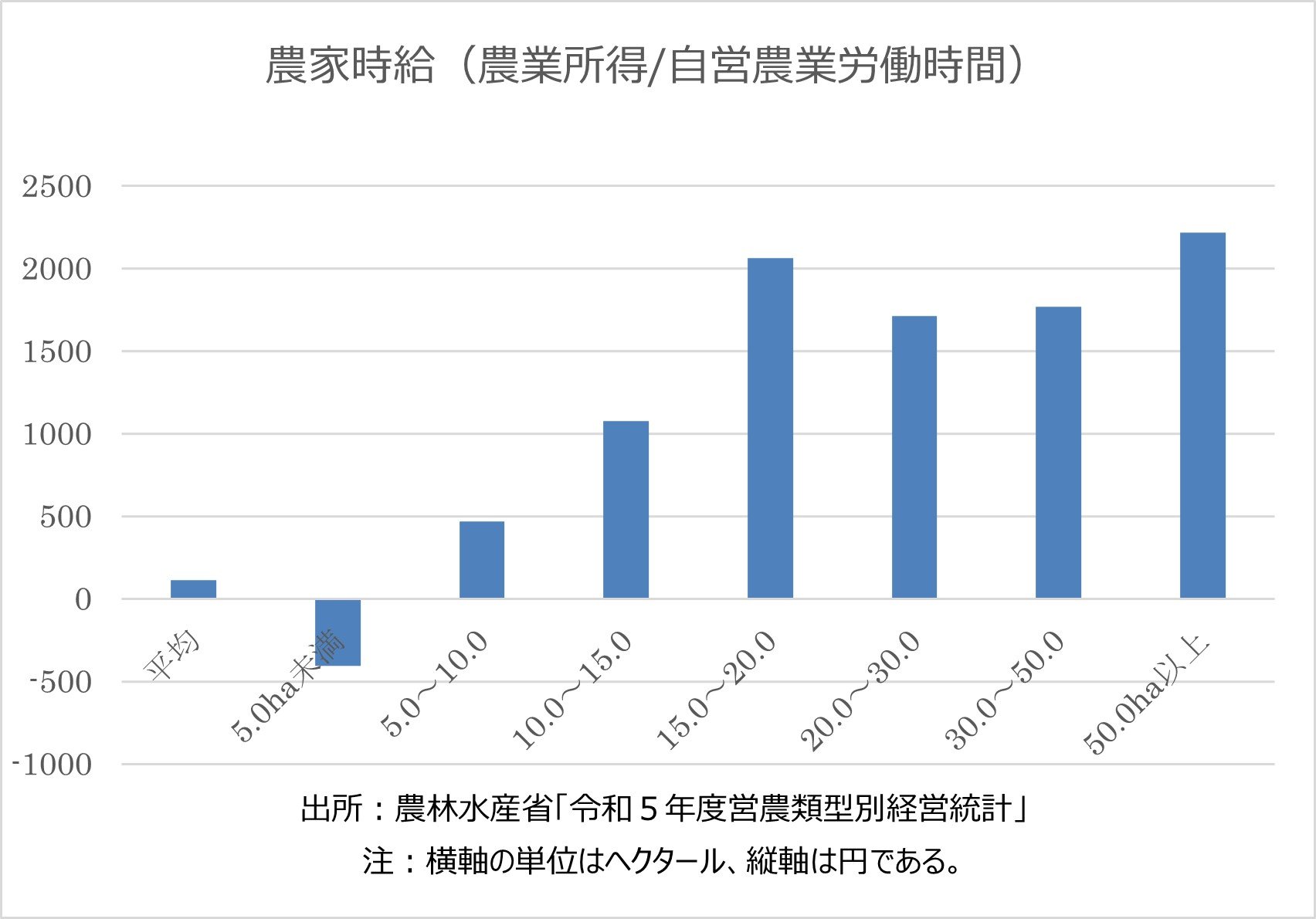

コメ農家の時給が10円だと叫ばれる。これが本当なら、農家は、食料安定供給という崇高な理念に燃えて、国民のためにコメ農業を続けていることになる。しかし、本音はもっと農業保護を増やせと言うものだ。この根拠となった農水省の統計(2023年)で階層別に時給を試算すると次の図のようになる。

最も小さい階層の5ヘクタール未満層では▲470円の赤字だが、それ以外の階層では全てプラスであり、10~15ヘクタールでは1千円を超え、大規模な20~30、30~50ヘクタールでは1,710円、50ヘクタール以上層では2,216円である(なお、概算金と生産費調査で試算すると1~3ヘクタールで1千円を超え50ヘクタール以上では7千円近くになる)。それなのに、平均が115円にしかならないのは、5ヘクタール未満の零細層に多数の農家がいるため、農家戸数を考慮すると、零細層の値に引きずられてしまうからである。コメ作では、1ヘクタール未満の経営体は数では52%なのに面積では8%のシェアに過ぎないのに対し、30ヘクタール以上の経営体は数では2.4%しかないのに面積では44%も占めている。零細農家は、マチで高いコメを買うより、赤字でも自分で作った方が安上がりとなるからコメを作り続けているのだ。構造改革を進めるためには、米価をもっと下げてこれら零細農家の赤字額を拡大する必要がある。

農家は食料供給責任を果たしてきたのか?

時給10円という劣悪な経営状況の農家がいなくなると、日本人は食べられなくなるぞ的な主張が目立つ。しかし、1995年から農家戸数は半減し農業者数は7割も減少しているのに、農業生産額はほとんど減っていない。規模の小さい農家などが減少して農地等が規模の大きな農家に集積していったからである。

より大きな問題は、農家を含む農業界が農業を破壊してきたことである。基本計画は、「食料の持続的な供給を確保するためには、消費者、国民が、生産などの実態を理解し、日々の購買行動によって、支えることが需要である。」と書いている。国民や消費者に農業保護にもっと負担しろと言っているのだ。しかし、これまで国民納税者は巨額の予算で、消費者は国際価格の数倍もする国産農産物価格を払って、農家、農協、農業を支えてきた。しかし、農家は補助金をもらう時は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づくゾーニング地域に入り、農地を転用したいときはゾーニング地域からの除外を要請した。食料安全保障や多面的機能を損ない、国民や消費者の恩義を信頼や裏切ってきたのは、農業界だ。

食料供給に不可欠なものは農地資源である。終戦時3ヘクタール未満の零細地主が7割以上もいた。農地改革は、その中小地主からただ同然で農地を取り上げた。農地を農地として利用するからこそ農地改革は実施された。その農地を小作人に転用させるためではなかった。かつての小作人が農地を転用して莫大な利益を得ていることを目の当たりにした旧地主から農地改革違憲訴訟が相次いだ。

1961年には609万ヘクタールの農地があった。その後公共事業などで159万ヘクタールの農地を造成したので、768万ヘクタールの農地があるはずなのに、435万ヘクタールの農地しか残っていない。国民は中国地方の面積を上回る333万ヘクタールの農地を転用と耕作放棄で喪失した。現在でも、毎年0.9万ヘクタール造成しているのに、3.7万ヘクタールを失っている。

耕作放棄が話題になるが、これは傾斜農地など中山間地域にあるものが多い。転用されているのは、食料生産にとってより重要な平場の優良農地である。農業界は株式会社が農地を取得すると転用すると主張するが、農地を転用したのは農家自身である。JA農協は転用利益をウォールストリートで運用して莫大な利益を上げた。建前として、JA農協は農地の確保が重要だと言う。しかし、農地の転用規制をJA農協が真剣に要請したことはない。要請したのは、地方の商工会議所だ。市街地の郊外にある農地が転用され、そこに大型店舗が出店し、客を奪われた地元商店街が「シャッター通り化」した。農家・農協が栄えて地方が衰退した。もう失った農地は帰ってこない。現在の農地では、国民に必要なカロリーの半分も供給できない。

食料安全保障に反する減反

戦時中の農林省の減反提案は陸軍省が葬った。減反は安全保障と逆の政策だ。農政は、年間3千億円を超える減反補助金を使ってコメ生産を減少させ、食料安全保障を損なっている。終戦時の2合3勺の配給米を供給するだけでコメは1,600万トン必要となる。今のコメの生産量だと輸入が途絶して半年以内に国民は餓死する。しかし、JA農協の利益を損なうので減反は廃止できない。

70年代日本と同じく過剰に悩まされたEUは、品種改良や規模拡大により生産性向上を図るとともに、補助金によって輸出を振興した。日本は補助金によって主食であるコメの生産を縮小した。食料自給率は、EUでは100%を超えて向上し、日本では半分に低下した。1960年以降世界のコメ生産は3.5倍に増加しているのに、日本は補助金で4割減少させた。

水田を水田として利用するから水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能を発揮できる。それなのに、その逆の減反に補助金を払う。水田の畑地化まで言い出した。多面的機能を損なうばかりか二毛作を否定し、裏作の麦による食料生産の増加や田畑転換による環境保全機能の増大を否定する。

他方で、納税者の負担で無駄な国産振興をする。コメから他作物に転作して食料自給率を向上させるという名目で、水田での麦や大豆等の生産に毎年約2,500億円の税金を投入している。しかし、これで作られる麦は約60万トン、大豆は約20万トンに過ぎない。同じ税金で毎年700万トンの麦を輸入できる。エサ米については、900億円程度の財政負担で生産しているのは約76万トンである。これで300万トンのトウモロコシを輸入できる。600万トンの小麦がないと国民が餓死するという状況の下で、100万トンの国産小麦と700万トンの輸入小麦のどちらを国民は選択するだろうか?国産の方が信頼できるというのは幻想に過ぎない。

亡国農政の誕生

1900年に農商務省に入った柳田國男は、米価を上げて農家所得を上げるのは貧しい工業労働者等を苦しめるので、構造改革による生産性向上によってコストを下げ農家所得を向上させるべきだと主張した。これは、1961年の農業基本法まで農政本流の考え方だった。戦前の農政の大御所である石黒忠篤は、農本主義について農民に次のように言う。「農は国の本なりということは、決して農業の利益のみを主張する思想ではない。所謂農本主義と世間からいわれて居る吾々の理想は、そういう利己的の考えではない。国の本なるが故に農業を貴しとするのである。国の本たらざる農業は一顧の価値もないのである。この機会において諸君に、真に国の本たる農民になって戴きたい、こういうことを強請するのである。」国民に食料を安く安定的に供給してこそ農本主義なのだ。

しかし、コストを下げるために農家一戸当たりの規模を拡大しようとすると、農地面積が一定の下では農家戸数を減らすしかない。そうなると農業の政治力が減少して天下りのために必要な農業予算が獲得できなくなると考える役人が増えてきた。石黒の遺風によって、かつては農協に天下ることを忌避する風土が農林水産省にあったが、今や農協は同省にとって重要な天下り先となっている。こうして農政トライアングルが誕生し、農政から国民や消費者は消えた。