昨年夏、スーパーからコメが消えた。農林水産省が新米供給後には下がると言った米価は史上最高値に騰貴した。それでも同省はコメ不足を認めない。備蓄米を放出して米価を下げたくないからだ。昨夏は大阪府知事から要請されても「卸売業者がため込んでいるだけでコメはある」と強弁して備蓄米放出を拒否した。官邸から強要されしぶしぶ備蓄米放出に応じた今も同じスタンスを貫いている。

しかし、コメは不足している。2023年産米が減反と猛暑等で40万トン強不足した。それを端境期の昨年8~9月に24年産米を「先食い」したので、24年産米が供給される昨年10月から今年の9月までの供給量は端から40万トン不足していた。終戦後の食糧難の際も、1945年産米が大不作だったので翌年産米を先食いして飢えを凌いだ。24年10月から25年1月まで、民間の在庫量は前年同月比で43万~44万トン減少し、回復していない。

コメの値段は需要と供給で決まる。生産者米価が昨年7月の1万6千円から今年1月に2万6千円に上がったのは、供給が減ったという単純な経済原則からである。時が経っても前年同月比で同量が不足していることは、コメ不足がどんどん深刻化していることを意味する。10月時点の今後1年間の消費量550万トンに対する40万トンと1月時点の残り9カ月370万トンに対する40万トンでは、後者の不足の方が深刻である。だから米価は上昇し続けたのだ。

備蓄米の放出でも農水省は米価を下げない仕組みを考えた。一つは売却先を、消費者に近い卸売業者や大手スーパーではなく、備蓄米放出に反対しているJA農協とした。21万トンの備蓄米が卸売業者に流れても農協がその分、従来からの卸売業者への販売量を減らせば、市場への供給量は増えず価格は下がらない。もう一つは、一年後に備蓄米を買い戻す。今年産のコメが増産されて米価が下がることに対する防止策である。

平成の米騒動は冷夏が原因と言われているが、根本的な原因は減反である。当時の潜在的な生産量1,400万トンを減反で1,000万トンに減らしていた。それが不作で783万トンに減少した。しかし、通常年に1,400万トン生産して400万トン輸出していれば、冷夏でも1,000万トンの生産・消費は可能だった。今は水田の4割を減反して生産量を650万トン程度に抑えている。減反を廃止して1千万トンを生産し、国内に650万トン、輸出に350万トン仕向ければ、国内で不足しても輸出の一部を国内に振り向ければ今回のようなことは起きない。

今回の米価上昇でコメ農家はやっと一息つけるとか農家は時給10円だとかという報道が行われている。しかし、何十年も前から1ヘクタール未満の零細な兼業農家の所得はマイナスだった。確かに、これらの農家の農業収支は今回の米価高騰でプラスになった。しかし、これまで町で高いコメを買うよりも自分でコメを作った方が安上がりなので、赤字でもコメを作り続けてきただけだ。減反・高米価政策は本来、市場から退出すべきゾンビ農家を温存してきた。欧米ではパートタイム農家と呼ばれる零細規模の兼業農家はコメ農業の担い手ではない。フランスでは農政の対象ですらない。

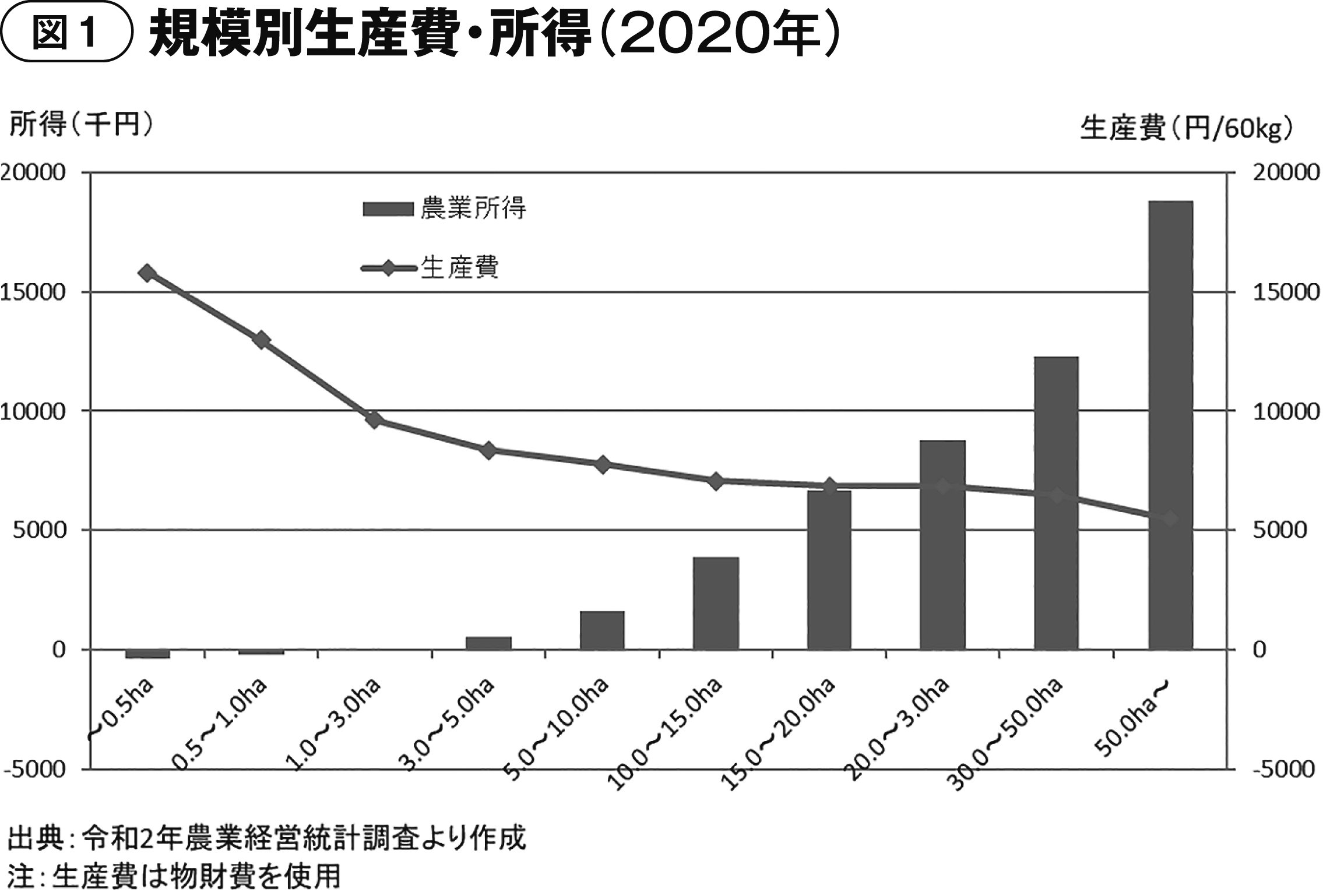

米価が1万5千円だった2020年でも、20~30ヘクタール層では877万円、30~50ヘクタール層では1,227万円、50ヘクタール層では1,881万円の所得となっている。1ヘクタール未満層は戸数ではコメ農家の52%を占めるが面積では8%を占めるに過ぎない。逆に、30ヘクタール以上層は戸数では2.4%だが面積では44%も占めている。現在のコメ作の主体は大規模な主業(専業)農家や法人が担っている。これらのなかには今回の米価高騰で輸出ができなくなり困難を抱えている農家もいる。かれらは、米価は1万円でよいので、欧米のように直接支払いに移行すべきだと主張している(図1参照)。

これほど米価が上がり国民を苦しめているのに、自民党から共産党まで米価を下げるべきだと主張する政党はいない。農家票が欲しいのだ。もう農家だから貧しいということはない。日本から貧農は1960年代に消滅している。減反は財政負担をして生産を減少させて米価を高める政策である。関税は国際価格よりも高い価格を消費者に払わせる政策である。立憲民主党は食料品の消費税のゼロ税率を主張するが、減反・高米価政策、農産物関税政策を止めるとは言わない。支離滅裂だ。水田を票田として大切にする政治家や政党は多いが、こども食堂やフードバンクを利用している人のことを考える政治家はいない。

私の農水省の最初の先輩は柳田國男である。農民を貧困から救うために彼は活動した。しかし、米価を上げて農家所得を増やすことは貧しい国民消費者を苦しめるので、柳田が断固として拒否したことだった。彼の影響を受けた後輩で「貧乏物語」の著者として有名な河上肇は、「一国の農産物価格を人為的に騰貴せしめ、之によりて農民の衰頽を防がんとするが如きは、最も不健全なる思想」と主張した。農民を救うために柳田は規模拡大、生産性向上を主張する。価格を上げなくてもコストを下げれば所得は増加するからだ。柳田の頭の中には常に〝経世済民〟があった。残念ながら、今の農水省の頭には既得権者の利益しかない。

減反・高米価政策以外に農業保護政策はないのか

アメリカやEUは農家所得を保護するために、かなり前から高い農産物価格ではなく政府から農家への直接支払いに転換している。日本の農業保護は欧米に比べて高い上、その7~8割が直接支払いではなく高い価格によるものだ。しかも、小麦や牛肉のように、国産の高い価格を維持するために、輸入品にも関税をかけて消費者に高い食品を買わせている。国産の保護を価格から直接支払いに置き換えることで、輸入品への関税は不要となる。農業の保護は同じで消費者は安く食料を購入できる。しかし、消費税について逆進性を主張する政党があっても、農政の逆進性はどの党も問題視しない。

日本は価格支持にも金をかけている。通常なら、医療のように、国民は財政負担をすれば安くサービスの提供を受けられる。ところが、減反は毎年3,500億円の財政負担をして農家に補助金を払って生産を減少させ、消費者に高い米を買わせるというものである。財政負担をして消費者負担を高めているのだ。減反を止めて輸出していれば、食料危機の際には輸出していた米を食べればよい。輸入食料途絶の危機への備えにもなる。輸出は無償の備蓄となる。これで毎年500億円使っている政府の備蓄米の負担が要らなくなる。輸出が行われれば、国内価格は輸出価格よりも下がらない。輸出価格は最低支持価格の役目を果たす。

なお今般、農水省が輸出を35万トンに増やすと表明したのは、主食用のコメから輸出用のコメに補助金を出して転作(減反)しているものを拡大しようというだけである。これはWTO(世界貿易機関)で禁止されている輸出補助金である。また、減反補助金の増額が必要となる。減反を廃止して米価自体を大幅に低下させて輸出を増やそうというものではない。

サラリーマンの兼業農家に所得補償(直接支払い)は必要ない。主業農家にのみ価格低下分を直接支払いすれば、1,500億円の支出で済む。国民は米価が下がったうえ、納税者として2,500億円の負担を軽減される。減反廃止による米価低下と直接支払いで零細農家が退出し農地が主業農家に集積すれば、そのコストが下がり収益が上昇するので、これに農地を貸して地代収入を得る元零細兼業農家も利益を得る。

今ではカリフォルニア米との価格差はほとんどなくなり、日本米の方が安くなる時も生じている。減反を廃止すれば価格はさらに低下し、輸出競争力は増す。国内の消費以上に生産して輸出すれば、その作物の食料自給率は100%を超える。さらに、水田二毛作を復活し麦生産を増やせば、食料自給率は70%以上に上がる。最も効果的な食料安全保障政策は減反廃止による米の増産・輸出である。

農政が高米価に固執する理由

しかし、農水省は減反・高米価政策を止めようとはしない。それは二人三脚で行動するJA農協の発展の基礎だからである。米価を高く支持したので、コストの高い零細な兼業農家が滞留した。かれらは農業所得の4倍以上に上る兼業(サラリーマン)収入をJAバンクに預金した。また、農業に関心を失ったこれらの農家が農地を宅地等に転用・売却して得た膨大な利益もJAに預金され、JAは預金量100兆円を超すメガバンクに発展した。減反で米価を上げて兼業農家を維持したこととJAが銀行業と他の事業を兼業できる日本で唯一の法人であることとが絶妙に絡み合って、JAの発展をもたらした。

欧米にも農家の利益を代弁する政治団体はある。しかし、これらとJAが決定的に違うのは、JA自体が経済活動も行っていることである。このような組織に政治活動を行わせれば、農家の利益より自らの経済活動の利益を実現しようとする。その手段として使われたのが、高米価・減反政策である。農業団体であるJA農協が自らの組織の利益のために、コメ殺しをしてきたのだ。

農水省や農林族議員もJAに依存した。JAは多数の農民票を取りまとめて農林族議員を当選させ農林族議員は政治力を使って農水省に高米価や農産物関税の維持、農業予算の獲得を行わせ、JAは減反で維持した零細農家の兼業収入を預金として活用することでトップレベルのメガバンクに発展した。米農家が減少して米の供給ができなくなるとNHKは報道したが、これはJA寄りのフェイクニュースである。農家の7~8割が米を作っているのに、米は全農業生産額の16%に過ぎない。減反のせいで米農家は多すぎるのだ。

減反は廃止できない。農水省が目を向けるのはJAであって国民ではないからだ。農政トライアングルが推進する減反政策によって、補助金を負担する納税者、高い食料価格を払う消費者、取扱量減少で廃業した中小米卸売業者、零細農家滞留で規模拡大できない主業農家、輸入途絶時に食料供給を絶たれる国民、全てが農政の犠牲者となっている。農林水産省は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする日本国憲法第15条第2項に違反している。

減反は米殺し

「減反廃止」は安倍内閣のフェイクニュースだった。14年、農水省、自民党農林族、JAの〝農政トライアングル〟は、国から都道府県等を通じて生産者まで通知してきた米の生産目標数量を廃止する一方、減反政策のコアである補助金を大幅に拡充した。これを政権浮揚に使おうとした安倍首相は「40年間誰も出来なかった減反廃止を行う」と大見栄を切った。

生産目標数量の廃止さえもフェイクだ。現在も農水省は翌年産米の〝適正生産量〟を決定・公表しこれに基づいて都道府県、市町村段階で、JAや行政等が参加する農業再生協議会という組織が米や他の作物をどれだけ作るかを決定し、これを生産者に通知している。実態は何も変わっていない。

当時、農林族議員も農水大臣以下の農水省の当事者も、「廃止ではない」と明白に否定していた。減反廃止が本当なら、米価は暴落して農業界から猛反発を受けるからだ。実際もこんなことは起きなかった。しかし、今では農水省自身がフェイクニュースに乗っかって減反(生産調整)を否定している。悪いことはないことにしたいのだろう。

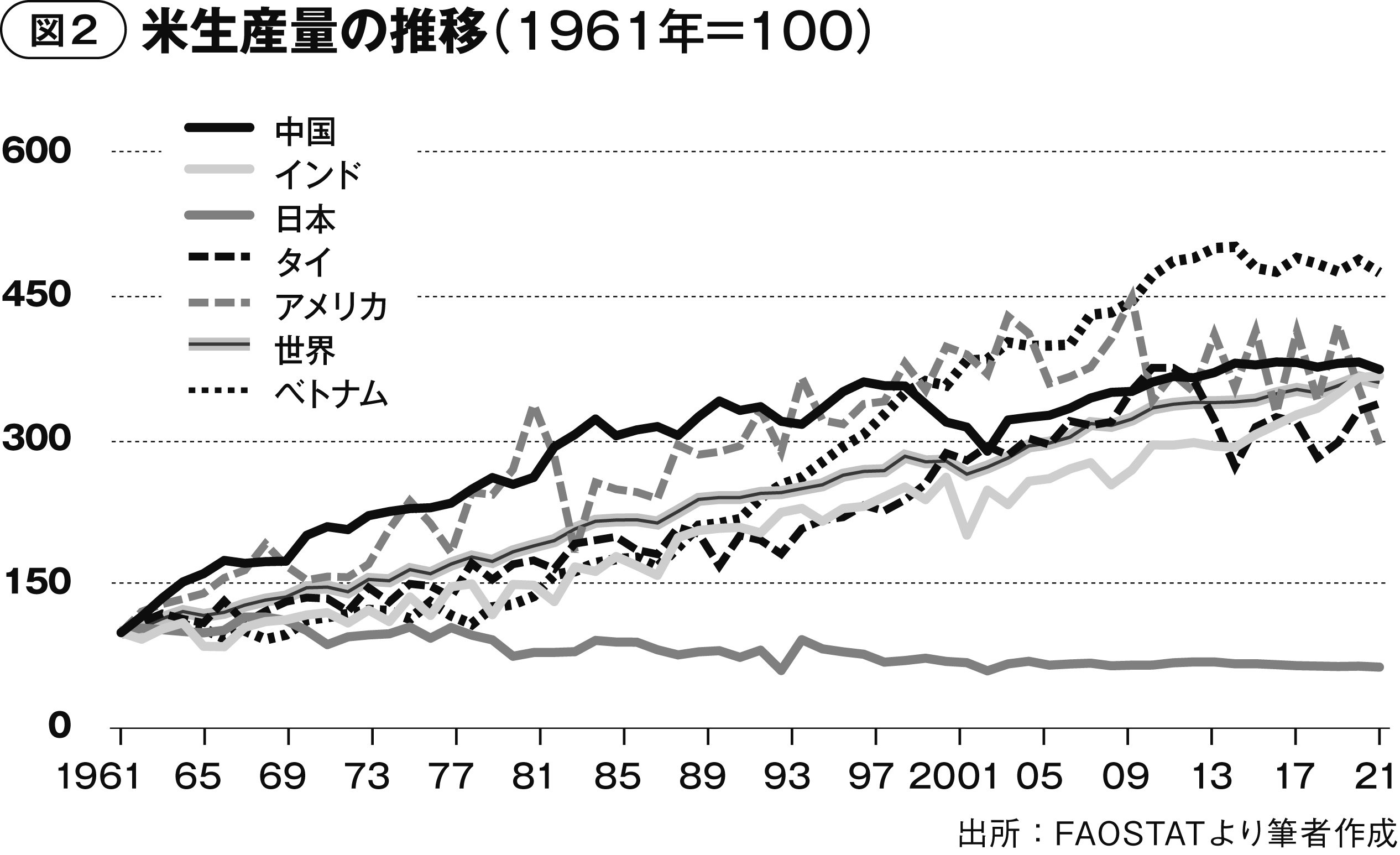

減反は生産を抑える政策なので、米の単収を増加させる品種改良は、国や都道府県の研究者にとってはタブーになった。単収とは生産性に他ならない。今では、減反開始時には日本と同じ水準だったカリフォルニアの米単収は日本の1.6倍だ。情けないことに、1960年頃は単収が日本の半分しかなかった中国にも追い抜かれてしまっている。1960年から世界の米生産は3.5倍に増加しているのに日本は減反補助金をつけて4割も減らした(図2参照)。しかも米国と違い、米は日本人の主食である。水田面積全てにカリフォルニア米ほどの単収の米を作付けすれば、長期的には1,700万~1,900万トンの米を生産することができる。

二つの食料危機

平成、令和のコメ騒動は、コメが足りなくなっただけである。主食であるコメが買えなくなってパニックが起きたが、小麦や牛肉などは輸入でまかなえた。終戦後の食糧難のように国民が餓死するようなことはなかった。

食料危機に二つがある。一つはロシアのウクライナ侵攻で黒海を通じたウクライナ産の小麦輸出が困難となり、供給減少で小麦価格が高騰し、レバノンやサブサハラなど貧困国の人々に影響を与えたように、買えなくなることで起きる危機である。もう一つは、ウクライナのマリウポリへの食料等の輸送がロシア軍により遮断されてしまったように、食料に物理的にアクセスできなくなって起きる危機である。

農水省は世界的な穀物価格高騰による買い負け、つまり前者の危機をさかんに強調する。農業保護の増大に利用したいからだ。しかし、日本が買い負けることはない。カロリー供給で重要な穀物・大豆の輸入額が我が国の全輸入額に占める割合は1~1.5%程度に過ぎない。価格が10倍になっても買えなくなることはない。輸入品を買い負けるというのに、それよりはるかにコスト高の小麦などの国産品の生産を増やして消費者に買わせようとするのは矛盾している。逆に国産の方が安いなら関税は撤廃できる。

しかし、台湾有事のようにシーレーンが途絶して物理的に食料が輸入できなくなると深刻な危機が生じる。危機が発生した際に利用できるのは減反により生産された前年産の米(700万トン)なので、戦中・戦後の配給量(一人一日当たり2合3勺で今の人口だと1,600万トン必要)の半分しか供給できない。この配給でも国民が必要とするカロリーの半分しか供給できなかった。大変な飢餓が生じる。

国民は高米価・減反政策に無関心だった。しかし、台湾有事になって、初めて国民は農水省に食料・農業政策を任せてしまった愚かさに気が付くに違いない。戦時中も米が過剰から不足になると、農政は農業保護から消費者保護に一気に転換した。危機が発生すると、減反など直ちに廃止される。全国民が餓死するという事態を前にしては、既得権など吹き飛んでしまうからだ。しかし、この時では遅すぎる。暴動を起こしても、誰も国民を救ってくれない。亡国農政のツケは、同省の行動を止めなかった国民に回ってくる。

そもそも戦前、農林省の減反案を潰したのは陸軍省だった。戦争の際に最も重要なのは食料等の兵站である。主食であるコメ生産を減らす減反は安全保障と相反する政策だ。

現在が戦中・戦後に比べ決定的に不利な点が二つある。一つは、日本は植民地米を含め食料自給を達成したうえで戦争を開始した。しかし、コメ供給の2割を占める植民地米が不作等で移入できなくなり、それに代わるタイ等からの輸送船をアメリカに沈められ、2合3勺の配給を維持できなくなって万事休した。当時カロリー供給の大宗を占めていた米の8割は国内で自給していた。しかし、今の食料自給率は38%に過ぎない。次に、戦後の未曾有の食糧難を救ったのはアメリカの援助である。しかし、シーレーンが破壊されるとアメリカからの援助は届かない。

日本と対照的に中国は食料安全保障に真剣である。主食の米を減産した日本に対し、中国は1961年以降、米は4倍、大豆は3倍、小麦は9倍、トウモロコシは14倍に生産を増やしている。さらに、中国は2005年以降穀物備蓄を増強している。コメの備蓄量は日本の100倍の1億トン、国内の年間消費量の3分の2である。また、ゲノム編集による大幅な生産増加を意図して、アメリカの研究機関に優秀な人材を多数派遣している。

食料安全保障のための最善の政策は、それを損なう農水省の解体かもしれない。