農林水産省のコメ輸出拡大計画

農水省がコメの輸出をいまの8倍近く35万トンまで増やす目標を提案した。将来は100万トンまで増やすという。国内農家の平均的なコメの生産コストは約16千円/60kgであるが、輸出用には9千5百円に下げる必要があるので、次のような構造改革、生産性向上対策を講じるという。

- 農地の集積・集約化(輸出を行う経営規模15ha以上の経営体の作付面積を拡大)による分散錯圃の解消、

- 農地の大区画化(1ha以上の団地の農地を新たに整備)、

- 品種改良、多収量品種の作付け拡大

- 大区画化を活かしたスマート農業技術の活用(全経営耕地面積に占めるスマート農業技術・機械の活用割合を50%以上に向上)

報道によれば、「農水省は新たな農業政策の基本計画を改定し、パックご飯などを含めたコメの輸出量について、2030年に去年の8倍近く、35万トンの目標を新たに掲げる。 国内がコメ不足に陥った場合は、国内への供給に回す。 江藤農水大臣は、背景には去年から続いている令和のコメ騒動も影響しているとし、「輸出向けに作っていても、いつでも、コメだから国内向けにも振り向けられる」と述べた。供給力を強化することで食料安全保障を確保する狙いだ」(TBSテレビの報道から)

本稿の目的は、経済学および国際経済法(WTO法)の視点から、この政策の問題点を明らかにすることである。結論から述べると、この政策は、①見直されて食料・農業・農村基本法や現在の農水大臣の発言等からすれば、財政負担を軽減するものではなく増大させる恐れがある、②構造改革による生産性向上を意図しているが、零細農家を温存させ、構造改革にブレーキをかける恐れがある、③諸外国特にアメリカから通商政策上の報復措置を招き、自動車など我が国の輸出産業に甚大な被害を及ぼしかねない、という問題を抱えている。

コメの減反廃止のフェイクニュース

まず、コメ政策の中心となっている減反政策について説明する。輸出の拡大は、減反政策の一環として行われ、今後もこの政策の方向に変更はない(ありえない)と考えられるからである。

コメの減反政策が2018年に廃止されたというのは完全なフェイクニュースである。これは2014年に自民党政権が減反・戸別所得補償政策を見直しした際、2018年から、国から都道府県、市町村を経由して生産者まで配分していた生産目標数量を廃止したというだけのものである。生産目標数量は、それを達成すると民主党が導入した戸別所得補償を交付するというもので、戸別所得補償が2018年に廃止されたことに伴い、なんら政策的な意味づけがなくなってしまった。このため、必然的に廃止されたものである。

この2014年の政策変更にほとんど関与しなかったのに、安倍首相は「40年間誰も出来なかった減反廃止を行う」と大見栄を張った。

実は、国が生産目標数量の配分を止めて、農業者や農業団体の自主的な生産調整に移行する、つまり政府・行政の関与を止めて減反を農協に任せることは、2003年に政府・自民党で決定し、2007 年度に実現していた。しかし、たまたま07年度産米価が低落したため、農林族議員の強力な要求によって、この政策変更は実施初年度で撤回され、国・都道府県・市町村が減反実施の主体となるという元通りの体制に戻った。しかし、07年にどの報道機関も、この政策転換を減反廃止とは呼ばなかった。廃止ではなかったからである。この時は第一次安倍内閣である。40年間誰もやらなかったどころか、「6年前にあなたがやっていた」のである。

14年当時、減反政策を見直した自民党農林族幹部も、大臣をはじめ農水省の担当者も、「減反の廃止ではない」と明白に否定していた。正確な報道をしたのは、JA農協の機関誌である日本農業新聞だけだった。ほとんどのマスメディアは安倍首相が言うままに、「減反廃止」と報じた。減反政策の本質は補助金で生産(供給)を減少させて米価を市場で決まる水準より高くすることである。減反廃止が本当なら、米価は暴落する。TPP参加どころではない。農業界は蜂の巣をつついたような騒ぎになり、永田町はムシロバタで埋め尽くされる。もちろん、そんなことは起きなかった。こうして行われもしない「減反廃止」が定着した。当時は、これを否定していた農水省が今は積極的に肯定している。

現在も生産目標数量配分と類似の半強制的な生産指導は行われている。農水省は翌年産米の“適正生産量”を決定・公表し、これに基づいて、都道府県、市町村段階で、JAや行政等が参加する農業再生協議会という組織がコメや他の作物をどれだけ作るかを決定し、これを生産者に通知している。2014年に2018年における戸別所得補償と生産目標数量の廃止を決定した際、JA農協から農水省が生産指導から完全に手を引くことは適切ではないと主張されたからだ。実態はなにも変わっていない。

そもそも生産目標の通知や強制だけで、減反補助金がなくて農家が主食用米に比べ収益が大幅に劣る麦や大豆さらには輸出用米やエサ米などを作るはずがない。減反(転作)補助金こそが1970年以来の減反政策のコアである。これが廃止されない限り減反廃止ではない。

減反の本質

最初は、減反に価格維持という役割はなかった。価格は食糧管理制度の下で政府が決めていたからである。しかし、1995年食糧管理制度が廃止されて以降、減反が価格支持の役割を果たすことになった。農家に補助金を出して供給量を削減すれば、米価は市場で決定される以上の水準となる。JA農協は、食糧管理制度の時には、政府への販売量を増やすため減反反対を唱えていたが、同制度廃止後は米価維持の唯一の手段となった減反政策の積極的な支持へ立場を変更した。

コメは政府も関与するカルテルで生産量が調整され、価格が形成される。本来コメについては生産者が多数でカルテルが成立するはずがないのに、なぜカルテルが可能なのか? 「減反=転作補助金」がカルテルを形成・維持し、カルテル破りを実現しないようなアメ(誘因)として機能しているのである。補助金を与えて転作・減反させることで主食用米の供給を減少させ、主食用米の価格を高く維持してきたのである。

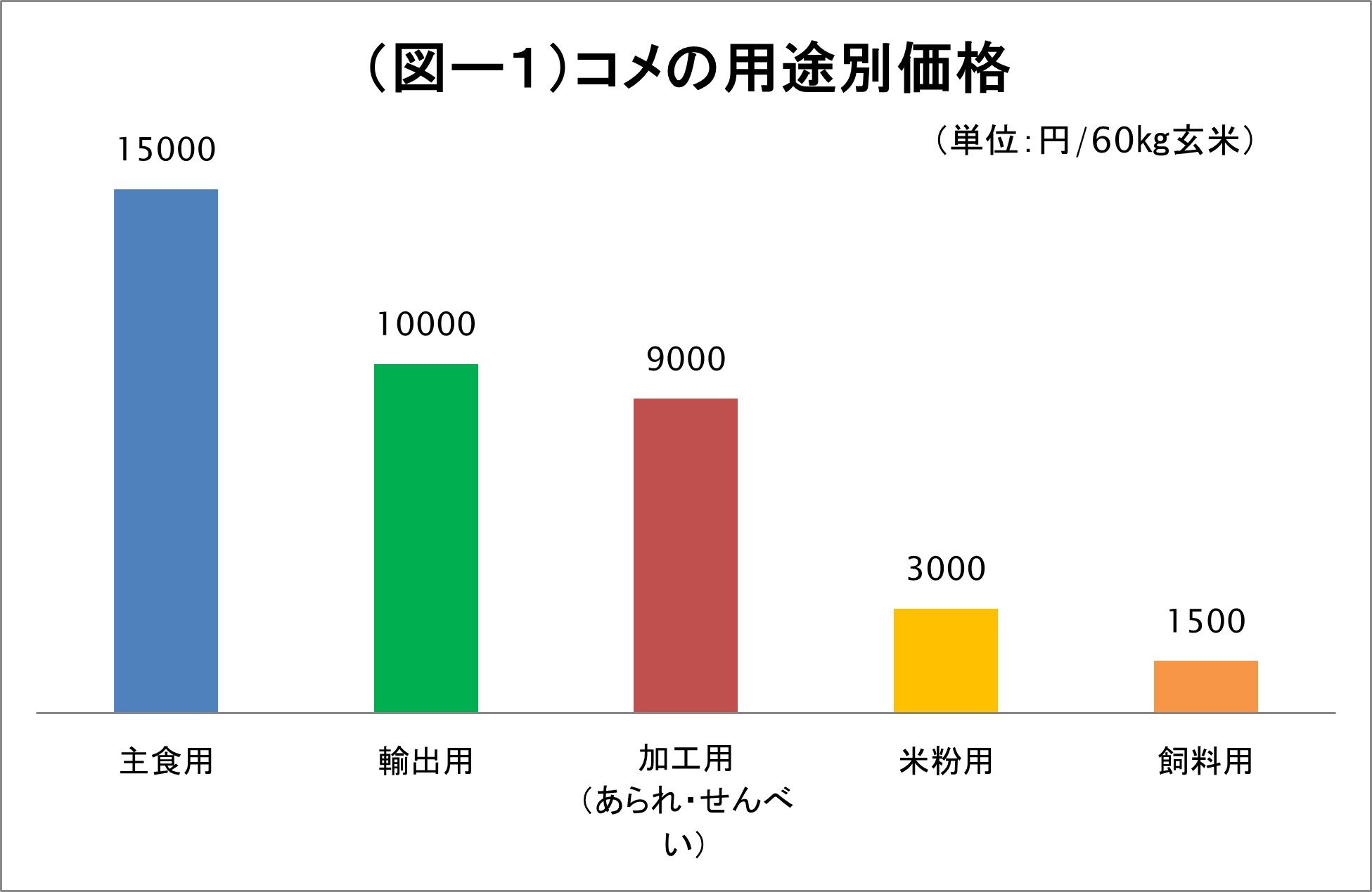

なぜ巨額の補助金(60キログラム当たり主食用米価格1万5千円とエサ米価格1千5百円の差)を払ってエサ用などのコメへ誘導しなければならないのか? 900億円程度の財政負担で生産しているエサ米は約74万トンにすぎない。この金で250~400万トンのトウモロコシを輸入できる。これ自体はまったく意味のない政策である。わざわざ巨額の財政負担をしてまでエサ米を作らせているのは、主食用のコメの供給量を減らしてその価格を高くするためである。減反政策の根幹にいささかの変更もない。

コメをコメの転作作物とした

減反開始後まもなく、農林省は、単なるコメ減らしではなく、コメから輸入依存度の高い麦や大豆などの作物へ転作することで食料自給率を高めようとした。しかし、麦や大豆へ転作するには新しい機械や技術が必要である。週末しか農業をしない片手間の兼業農家はこのような対応はできない。今では1ヘクタール規模の都府県の平均的な農家は、年間27日しか農作業をしていない。サラリーマンが週末少しだけ田んぼに出るだけでコメは簡単に作れるのだ。かれらは転作補助金をもらうため、麦等の種まきをするだけで収穫しない“捨て作り”という対応をした。今でも農水省は、農家のこのような不適切な対応を見て見ぬふりをしていることを会計検査院から指摘されている。50年以上も10兆円もの転作補助金を出しているのに、食料自給率は上がるどころか低下しているのは、その証左である。

転作作物に困った農水省は奇手を考えた。コメをコメの転作作物としたのである。当たり前だが、コメなら兼業農家も作ることができる。減反政策により主食用の価格を意図的に高く維持する一方、主食用米の高い価格と他用途のコメの低い価格の差を転作(減反)補助金として補てんすることで、本来主食用と同一の価格では取引されない他の用途向けの価格を安くしてその需要を作り出し主食用米の転作作物としたのだ。

最初は、あられ、せんべい用のコメに転作補助金を出したが、コメ需要が減少して米価を維持するためには減反面積を拡大せざるを得なくなった農水省は、転作作物とするコメの主食用以外の用途をどんどん拡大していった。2007年に米価が低下し農政が混乱した際には、ほぼただ同然のエサ用まで(ほぼ主食用のコメと同額の)多額の補助金を出して転作作物とした。最後に手掛けたのが、輸出用である。最後までこれに手をつけようとしなかったのは、WTOで禁止されている輸出補助金に該当すると考えていたからではないだろうか?

なお、現在日本米を海外で購入する方が国内より安くなっていると報道されるのは、1万5千円から5千円の減反(転作)補助金を差し引いた価格の1万円で輸出しているからである。国内の価格2万6千円の半額以下のダンピング輸出である。また、家畜はエサとして1,500円でコメを食べている。これらのコメを国内向けに仕向ければ、今回のようなコメ騒動は起きなかった。しかし、輸出用などに向けることで補助金をもらっているので、勝手に用途変更はできない。今回、農水省はこのような用途変更を輸出米に限り認めようとしている。

一物多価性が招く健康不安~汚染米事件とトレーサビリティ法

しかし、同じ品質のコメに用途別に多くの価格がつけられている「一物多価」の状況が発生するので、2008年の汚染米事件(これ自体は輸入米から発生)のように、安く仕入れたコメを主食用に転売すると必ず儲かるので、不正が発生する。この横流しを防止しようとして作られたのが、コメのトレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)である。

しかし、農水省はこの法律を適切に運用していない。同法では生産者から流通業者まで全ての関係者が取引やコメの搬出搬入した場所を記帳し保管しなければならない。同法が適切に運用されていれば、今回農水省が主張する「消えたコメ」など生じない。もし今回の米価高騰で新たに参入した業者が不適切にコメを保管してカビや虫を発生させ健康被害を生じさせた場合、農水省はこの法律を活用して問題となったコメの流通経路を突き止め、問題となったコメと同じロットのコメを全て流通過程から引き上げなければならない。食品のトレーサビリティとは本来そのために存在する制度である。しかし、コメが消えたと主張する同省がこれに対応できるとは思えない。

減反政策の現状

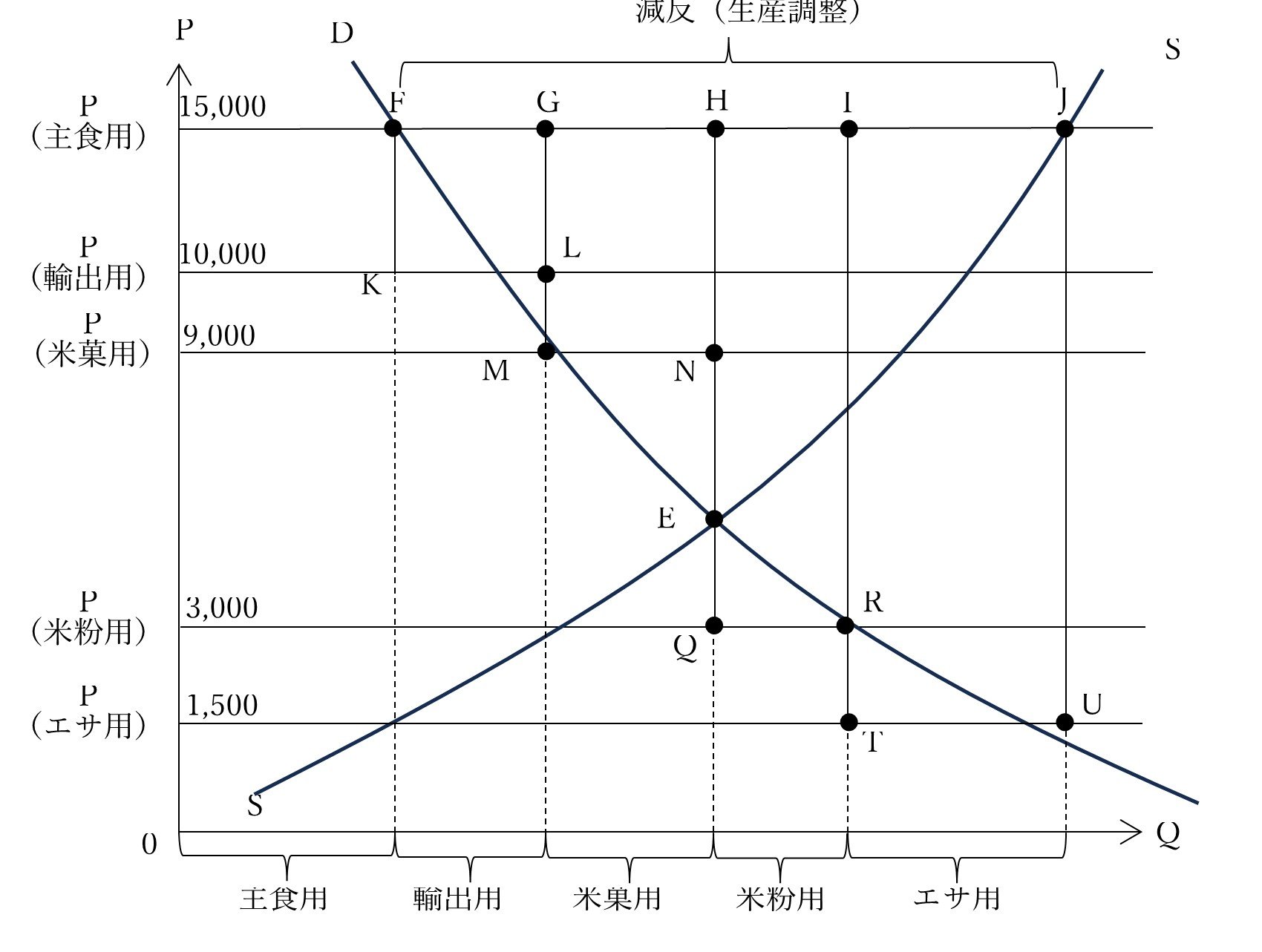

グラフで示すと、次のようになる(麦、大豆等他作物については、図を簡略化するために省略した、本質的な内容は変わらない)。

減反の補助金は、基本的には、[主食用米価≦転作作物価格(他用途米、麦、大豆)+減反補助金]を満たすように決定され、これが面積当たり(10a)に換算されて交付される。ここでは、減反補助金の算定の基になっているコメ60キログラム当たりの関係で示す。

(図―2)減反の概念図

FJはトータルの生産調整数量である。□FKLGが輸出に仕向ける際の減反(転作)補助金(FKが単価、FGが交付量)、□ITUJがエサ用に仕向ける際の同補助金(ITが単価、IJが交付量)である。トータルの減反補助金は、□FKLG、□GMNH、□HQRI、□ITUJの合計である。

図から明らかなように、エサ米の財政負担は極めて大きい。したがって、エサ米の交付数量(IJ)を縮小し、輸出用米の交付数量(FG)を拡大すれば、財政負担を軽減することができる。これまで農水省は財務省からエサ米の財政負担を問題視されてきた。輸出の拡大は、これに対する一つの答えである。

ただし、補助金を返還すれば、今でもエサ米から主食用米への用途変更は可能である。輸出米だから、「いつでも、コメだから国内向けにも振り向けられる」(農水相の主張)ではない。この政策変更に食料安全保障の観点はない。

財政負担増加のおそれ

果たして、財政負担は軽減されるのだろうか?二つの懸念材料がある。

一つは、2024年食料・農業・農村基本法を見直した基本的な要素が価格上昇を意図した“適正な価格形成論”だということである。肥料や農薬等のコストが上昇すれば、そのまま価格に転嫁しようという考えである。農業生産資材市場でJA農協が独占的な市場支配力を発揮しているため、同じ原材料を使っても、肥料、農薬、機械、飼料すべてについてアメリカの2倍の価格で農家が購入していることを是正しようとする視点はない。また、コストを削減して農産物価格を低下させようとする視点もない。現に、江藤農相は史上最高に高騰した現在の米価が適正な水準だという考えを表明している。

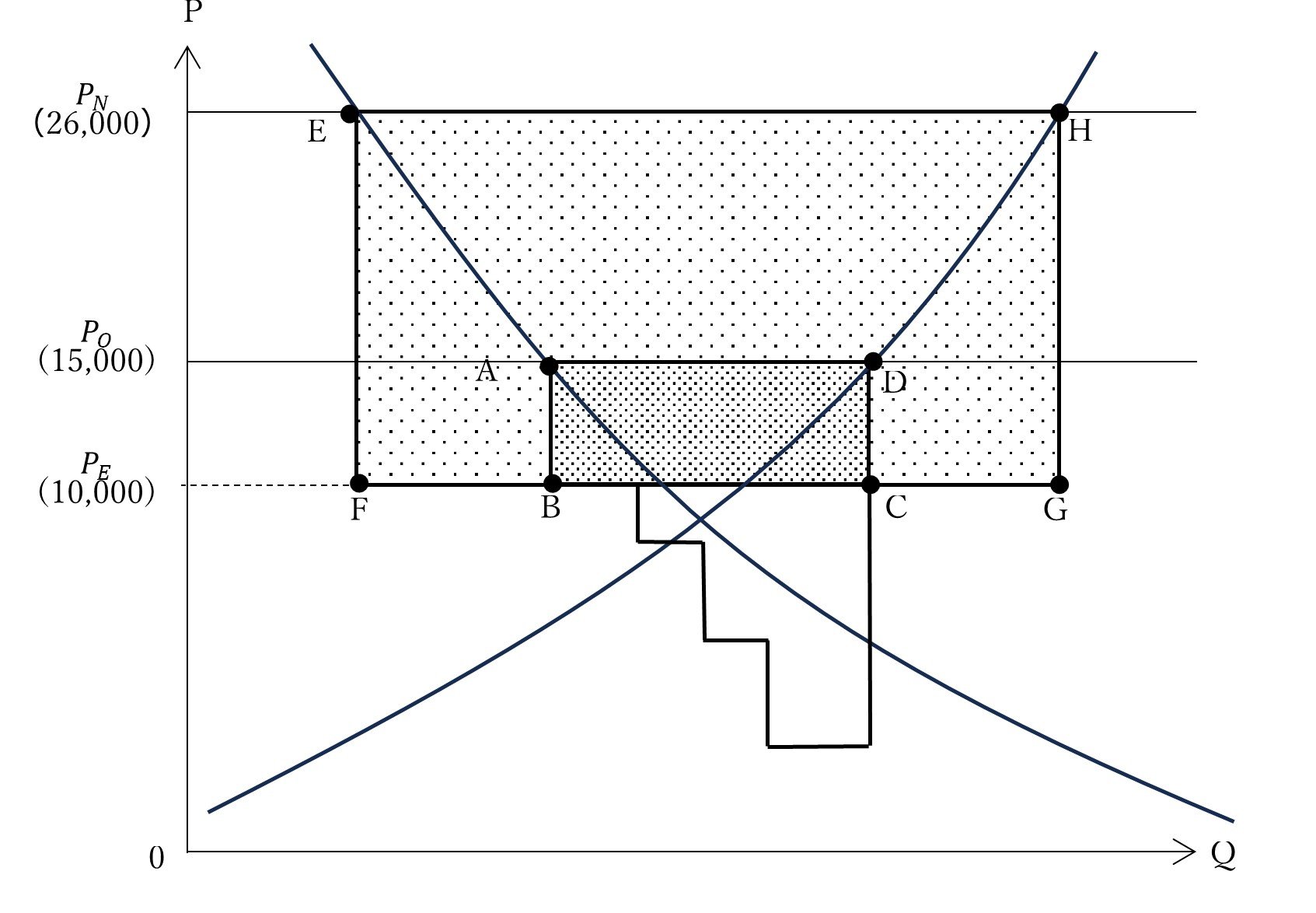

繰り返すが、減反(転作)の経済的な条件は次の式が成立することである。

主食用米価≦転作作物価格(他用途米、麦、大豆)+減反(転作)補助金

現在、この主食用米価として60キログラム当たり1万5千円を想定しており、もし農相が適正だという今の2万6千円の価格なら、減反補助金を大幅に増額しない限り、この条件が成立しない。輸出米の補助金単価は5千円から1万6千円に拡大する。これは現在のエサ米の補助金単価1万4千円をも上回る。

図で、現在の高騰した価格(Pn)を前提とすると、輸出が可能になる補助金の単価はABからEFに拡大する。他方で、国内で保証する米価水準が上がるので、需要が減少、供給が増加し、生産調整に必要な補助金交付数量はADからEHに拡大する。トータルの財政負担は、□ABCDから□EFGHに拡大する。

(図―3)

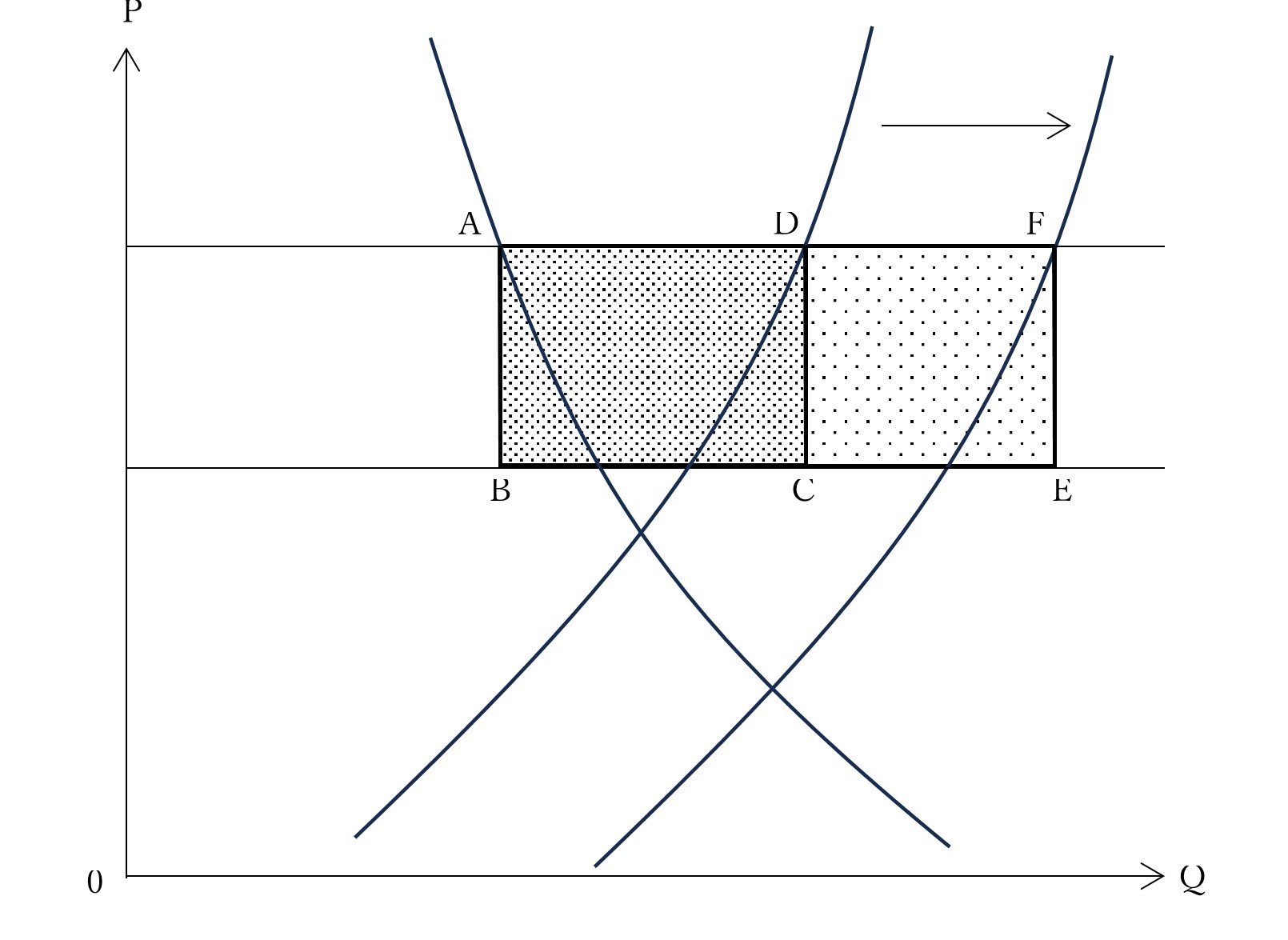

もう一つは、生産性向上策をとることによる供給量の増加(供給曲線の右方へのシフト)である。価格を上げなくても、補助金交付数量はADからAFに拡大するので、トータルの財政負担は□DCEFだけ増加する。

(図―4)

以上の二つの要因で財政負担は増大する。

構造改革後退のおそれ

今回の米価上昇でコメ農家はやっと一息つけるとか農家は自給10円だとかという報道が行われている。しかし、何十年も前から1ヘクタール未満の零細な兼業農家の所得はマイナスだった。確かに、これらの農家の農業収支は今回の米価高騰でプラスになった。しかし、これまで町で高いコメを買うよりも自分でコメを作った方が安上がりなので、赤字でもコメを作り続けてきただけである。減反・高米価政策は本来市場から退出すべきゾンビ農家を温存してきた。それは、かれらの兼業収入等を預金として活用したいJA農協という組織の繁栄のためだった。

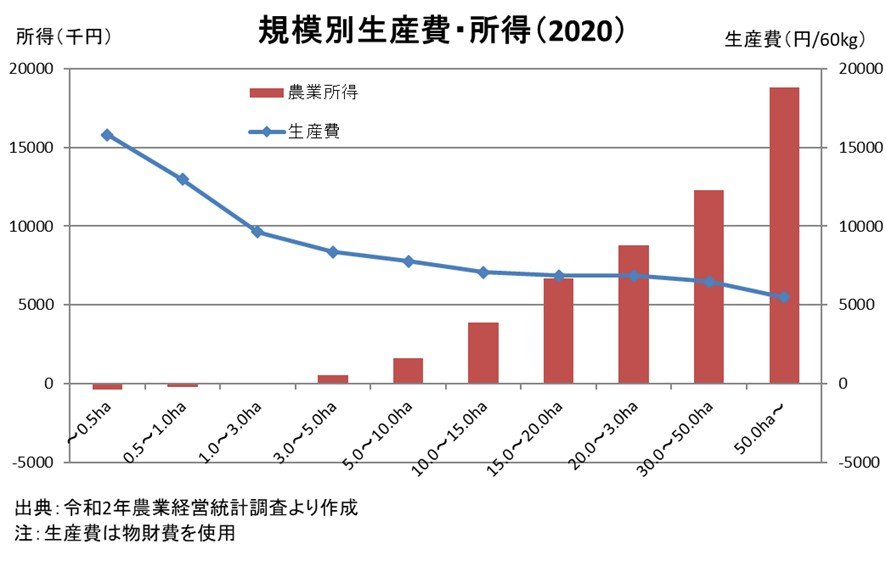

自給10円などは虚偽である。そもそも零細な農家は赤字である。しかし、米価が1万5千円だった2020年でも、20~30ヘクタール層では877万円、30~50ヘクタール層では1,227万円、50ヘクタール層では1,881万円の所得となっている。1ヘクタール未満層は戸数ではコメ農家の52%を占めるが面積では8%を占めるに過ぎない。逆に、30ヘクタール以上層は戸数では2.4%だが面積では44%も占めている。現在のコメ作の主体は大規模な主業農家や法人が担っている。かれらの一部は、米価は1万円でよいので、欧米のように直接支払いに移行すべきだと主張している。価格上昇で輸出が困難となっている農家もいる。関税なんか要らないから撤廃してほしいという農家も多い。

(図―5)

米価が下がるとコメ生産が維持できなくなるという主張がある。しかし、米価を上げてコメ生産を維持するためにコメ生産を減少させる(減反である)というのは矛盾していると思わないようだ。

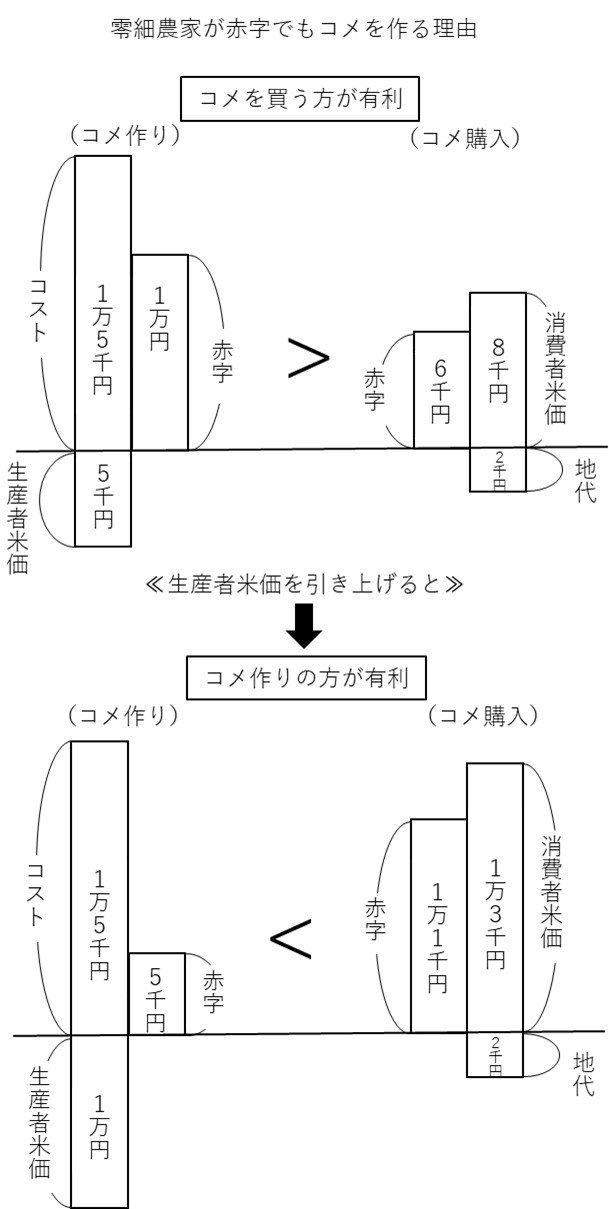

農業界は、今の米価はコストを賄えないのでもっと米価を上げるべきだと主張する。そもそも多数を占める1ヘクタール未満の農家のコメ生産はずっと赤字である。赤字なのになぜコメ作を止めないのか?農家は赤字でも国民のためにコメを生産していると一部の農業経済学者は主張するが、これはウソである。

1俵当たりコストが1万5千円で生産者米価が5千円だとすると、コメを作れば1万円の赤字となる。コメを作らなければ、2千円の地代を得て町で小売価格8千円の米を買うと、6千円の支出(赤字)ですむ。コメを作らない方が得だ。ここで生産者米価が1万円に引き上げられると、米作りの赤字は5千円に縮小する。町の小売価格も1万3千円に上がる。コメ作りを止めて2千円の地代を得ても、町でコメを買うと1万1千円の支出(赤字)になる。自分でコメを作った方が赤字は少ない。

零細農家が赤字でもコメ作りを止めないのは高米価のためである。決して、兼業収入からコメの赤字を補てんしてまで、国民のためにコメを作っているのではない。さらにコメ農業の赤字を損金算入して給与所得者として納付した税の還付を受ければ、ここでも利益が出る。彼らも、我々と同様経済合理的に行動しているのだ。

米価が市場に任せられていれば、他の農業と同様、零細な農家は農業を止めて、農地を主業農家に貸し出し、地代所得を得ようとするはずだった。米価引上げは、兼業農家の滞留、コメ消費の減退、コメ過剰による減反の実施をもたらし、コメ農業を衰退させた。

しかし、1万円どころか2万円に米価を上げれば、コメを作ると5千円の黒字、町でコメを買うと消費者米価は2万3千円に上昇するので、地代収入を得ても2万1千円の赤字となる。コメを作る方が断然有利になる。ますます零細農家が滞留して農地が出てこなくなる。

アメリカは自動車へ報復関税をかける?

輸出についての補助金単価も量も拡大することになる。これは輸出国であるアメリカなどを刺激する。既にホワイトハウスの報道官はコメの関税は700%であるとして、コメ政策を問題視している。

農水省はこの補助金を輸出補助金ではないと強弁しているが、明らかにWTO(世界貿易機関)で禁止されている“輸出に際して交付される補助金(subsidies contingent upon export performance)農業協定第1条(e)または補助金・相殺措置協定第3.1条”である(農業協定第9条および補助金・相殺措置協定付属書1に掲げるものに限らない)。また、輸出補助金に該当するかどうかを最終的に判断するのは、WTOの紛争処理機関(Dispute Settlement Body)であり農水省ではない。また、輸出補助金に該当しなくても悪影響(”adverse effects”)を受けると認定されれば、影響を受けた国は報復措置を講じることができる(補助金・相殺措置協定第二部および第三部)。

それは同じ分野で行う必要はない。日本からアメリカへのコメ輸出はわずかなので、アメリカが日本から輸入されるコメに高関税をかけても制裁としての効果はない。このため、WTOでは他の分野での対抗措置が認められている。これをクロス・リタリエイションと言う。コメの輸出補助金でトランプ氏が影響を受けたと文句をつければ、かれは日本から輸出される自動車に輸入禁止的な高関税をかけることができる。

実は、日本政府が今回行おうとする政策はEUが直接支払いに移行する前の共通農業政策に他ならない。これはアメリカやオーストラリアなどの農産物輸出国との間で1980年代大変な農産物貿易紛争を引き起こした。アメリカがガット・ウルグァイ・ラウンド交渉を立ち上げたのは、このEUの共通農業政策、とりわけ輸出補助金を規制するためだったと言っても過言ではない。同交渉を乗り切るため、EUは1993年に主導した農業委員の名前をとってマクシャーリー改革と呼ばれる大農政改革を行った。アメリカやオーストラリアなどからすれば、今回の日本の政策変更は、同交渉以前の1980年代の状況に時計の針を大きく戻そうとするものであり、断じて容認することができないものだろう。日本政府は、激しい非難と報復を覚悟しなければならない。

真に必要な食料安全政策を実現すべき

アメリカやEUは農家の所得を保護するために、かなり前から高い価格ではなく政府からの直接支払いに転換している(アメリカは1960年代、EUは1993年)。日本の農業保護は欧米に比べて高いうえ、その7~8割が直接支払いではなく高い価格によるものだ。しかも、小麦や牛肉のように、国産の高い価格を維持するために、輸入品にも関税をかけて消費者に高い食品を買わせている。国産の保護を価格から直接支払いに置き換えることで、輸入品への関税は不要となる。農業の保護は同じで、消費者は安く食料を購入できる。しかし、消費税について逆進性を主張する政党があっても、農政の逆進性はどの党も問題視しない。

日本は価格支持にも金をかけている。通常なら、医療のように、国民は財政負担をすれば安くサービスの提供を受けられる。ところが、減反は毎年3,500億円の財政負担をして農家に補助金を払って生産を減少させ、消費者に高い米を買わせるというものである。財政負担をして消費者負担を高めているのだ。減反を止めて輸出していれば、食料危機の際には輸出していた米を食べればよい。輸入食料途絶の危機への備えにもなる。輸出は無償の備蓄となる。これで毎年500億円使っている政府の備蓄米の負担が要らなくなる。輸出が行われれば、国内価格は輸出価格よりも下がらない。輸出価格は最低支持価格の役目を果たす。

今回農水省が輸出を35万トンに増やすというのは、主食用のコメから輸出用のコメに補助金を出して転作(減反)している量を拡大しようというだけである。減反を廃止して米価自体を大幅に低下させて輸出を増やそうというものではない。

サラリーマンの兼業農家に所得補償(直接支払い)は必要ない。主業農家にのみ価格低下分を直接支払いすれば、1,500億円の支出で済む。国民は米価が下がったうえ、納税者として差し引き2,500億円の負担を軽減される。減反廃止による米価低下と直接支払いで零細農家が退出し農地が主業農家に集積すれば、そのコストが下がり収益が上昇するので、これに農地を貸して地代収入を得る元零細兼業農家も利益を得る。

今回の異常な米価高騰を除いて、今ではカリフォルニア米との価格差はほとんどなくなり、日本米の方が安くなる時も生じている。減反を廃止すれば価格はさらに低下し、輸出競争力は増す。国内の消費以上に生産して輸出すれば、その作物の食料自給率は100%を超える。さらに、水田二毛作を復活し麦生産を増やせば、食料自給率は70%以上に上がる。最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止によるコメの増産・輸出である。

さいごに

これほど米価が上がり貧しい国民を苦しめているのに、自民党から共産党まで米価を下げるべきだと主張する政党はいない。農家票が欲しいのだ。しかし、もう農家だから貧しいということはない。日本から貧農は1960年代に消滅している。むしろ農家の方が豊かである。減反は財政負担をして生産を減少させて米価を高める政策である。医療などの場合と異なり、国民は納税者として消費者として二重の負担をしている。水田を票田として大切にする政治家や政党は多いが、こども食堂やフードバンクを利用している人のことを考える政治家はいない。

私の農水省の最初の先輩は柳田國男である。農民を貧困から救うために彼は活動した。しかし、米価を上げて農家所得を増やすことは貧しい国民消費者を苦しめるので、柳田が断固として拒否したことだった。彼の影響を受けた後輩で「貧乏物語」の著者として有名な河上肇は、「一国の農産物価格を人為的に騰貴せしめ、之によりて農民の衰頽を防がんとするが如きは、最も不健全なる思想」と主張した。農民を救うために柳田は規模拡大、生産性向上を主張する。価格を上げなくてもコストを下げれば所得は増加するからだ。既得権を擁護しようとする今の農水省と異なり、柳田の頭の中には常に国民全体のための“経世済民”があった。

減反は一時的な緊急避難措置として始められた。それが55年も続き、今では水田面積の4割にも及んでいる。今回米価が上昇して国民の関心がコメ農政に向かっている時こそ、減反廃止の千載一隅の機会ではないだろうか?子供だましの輸出拡大は大きな禍を招く。

(参考)減反政策の歴史

政府がコメを買い入れるという食糧管理制度の下で、1960年代から70年代にかけて、激しい米価引上げ運動がJA農協等によって繰り広げられ、米価は大きく上昇した。しかし、農家保護のために米価を引き上げれば、生産量が増えて需要が減る。この結果、大量の過剰米在庫を抱えた政府は、二次にわたり3兆円もの財政負担をして、家畜のエサ用などに過剰米を安く処分した。これに懲りた政府は、農家に補助金を出してコメの生産を減少させ、政府が買い入れる量を制限しようとした。これが減反政策の始まりである。

しかし、JA農協は全量政府買入れを主張して簡単に減反に応じなかった。代償に多額の減反補助金を要求した。農協に突き上げられた自民党と減反補助金総額を抑えたい大蔵省(当時)との間で、大変な政治折衝となった。これは、自民党幹事長だった田中角栄が、水田を宅地などに転用することで減反総面積を圧縮し、大蔵省のために減反補助金総額を抑えながら、JA農協のために面積当たりの補助金単価を増やすという、とんでもない案をひねり出すことで、やっと収拾された。減反政策の基本は補助金である。これがなくて生産目標数量だけで農家が減反に応じるはずがない。

最初は休耕も認めていたが、なにも作物を生産しないのに補助金を出すというのでは、世間の批判を浴びる。このため、食料自給率向上という名目を付け、麦や大豆などに転作した場合に主食用のコメと他作物との収益の格差を補助金として農家に与えることとした。麦や大豆を作っても主食用のコメと同じ収益を得られるようにしたのである。

03年まで減反目標面積を農家まで配分し、04年から17年までコメをどれだけ作るかという生産目標数量を農家に配分した(実際には04年以降も農家には減反目標面積が配分された。これしか作ってはいけないという生産目標数量は作柄等で運用・実施が困難だからである)。これは食糧管理制度と密接に関連していた。農家の水田面積から減反目標面積を差し引き、これに単位面積当たりの収量を乗じたものを政府が買い入れる数量(自主流通米の数量を含む。これを“予約限度数量”と言った)としたのだ。

当初減反目標面積は予約限度数量を決定するだけの意味合いしかなかったが、減反補助金の単価が削減されてくると、1978年から減反目標面積を遵守しない地域や農家には、翌年の減反目標面積を加重させたり(予約限度数量の減少)、機械などの補助金を交付しないなどのムチ(「ペナルティ」と呼ばれた)を課すという方法をとることになった。つまり、アメが十分でなくなったので、減反遵守のためにムチを用意したのである。

最初から減反目標面積(生産目標数量)未達成へのペナルティがあったわけではない。あくまで減反補助金が主でペナルティは従なのである。

減反補助金は減反目標面積(生産目標数量)を全て遵守する農家にしか交付されなかった。例えば、1ヘクタールの水田農家が0.4ヘクタールの減反目標面積配分を受けている場合、0.4ヘクタール全ての水田で減反(他作物の作付)を達成しなければ、一切減反補助金は受けられなかった。

民主党政権は、2010年コメの生産目標数量と関連していたムチを止めた。農家が生産目標数量(割り当てられた減反目標面積全ての減反)を守らなくても、コメ以外のものを作付した(減反した)面積の部分には、減反補助金を交付することにした。先の例で、0.4ヘクタールの目標を達成しなくても、0.2 ヘクタールでも減反していれば、0.2ヘクタール分の補助金を支払う仕組みに変更した。さらに、生産目標数量を遵守する農家に、コメ作付面積に応じて10アールあたり15,000円という戸別所得補償を導入した。

つまり、生産目標数量の配分を戸別所得補償と関連付けたうえで、ペナルティ措置を廃止して、減反面積への減反補助金とコメ作付面積への戸別所得補償という、アメとアメの政策に変えたのだ。アメはムチよりもよく効いた。これまで減反に参加しなかった農家も参加するようになった。

以上が、2014年に見直しが行われるまでの歴史である。