農林水産省は米価が史上最高値まで上昇してもコメの不足を認めない。卸売業者などの流通業者が投機目的で抱え込んでいるからだと虚偽の主張を繰り返している。備蓄米の放出もあくまで不正に抱え込まれているコメを放出させるためだとしている。しかし、本当にこれが実現すると米価は逆に暴落する。農水省はそのようなことは起きないと考えているのだ。

一貫してコメ不足を認めない農水省

農水省が新米が出回ると下がると言ったコメの価格が逆に高騰している。農水省はやっと備蓄米を放出することを決定したが、これで米価は下がるのだろうか?

農水省のコメの需給や備蓄米放出についての説明は、おおむね次のようである。2024年産米の生産は18万トン増えた。不足はしていない。しかし、農協などの集荷業者の集荷量は21万トン減少した。この21万トンは誰かが投機目的で抱え込んでいて流通ルートで滞留している。これは消えた21万トンだ。だから、流通を円滑化するために21万トンを放出する。

シンプルな疑問がある。

第一に、生産が18万トン増え、農協の集荷が21万トン減っているのであれば、39万トンを誰かが隠していることにならないのだろうか?

第二に、集荷業者だけではなく卸売業者などの流通業者も在庫を持っているし、農家が直接これらの流通業者に販売することもある。それなのに、なぜ集荷業者の集荷量の減少だけを捉えて、その分が消えたと主張するのだろうか?

より重要なことは、投機目的で誰かが保有しているのであれば、「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」(通称〝買占め・売惜しみ防止法〟)を発動すればよい。同法第4条は業者が「買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先(内閣総理大臣及び主務大臣が当該特定物資の買受けにつきその同意を得た者に限る。)を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができる」と規定している。

しかし、農水省はそのようなコメを確認していない。業者が隠していると言い張るのだ。だから「消えた」と言い、これから調査するという。本来なら一部の流通業者が投機目的で保管しているコメがあることを確認しなければ、役所としてそのような事実を公表したり主張したりできないはずだ。本当に隠されているのだろうか?

第一に、これまでにない多くの業者が農家に買い付けに来ていると言うし、そういった類いの報道が多い。しかし、新しい業者が参入することと、その業者が投機目的でコメを隠していることは全く別物だ。マスコミの報道も、この二つを混同している。報道されているのは、自己の店で提供するコメを仕入れに来る外食店だったり、仲間内で販売する中国人バイヤーだったり、すぐに売りさばく転売業者だったりで、買い占めのために参入しているというものはない。

そもそも農協以外の集荷業者が参入することは今に限ったことではない。通常の年でも、新潟県魚沼地方の水田の周りには、収穫時になると業者がわれ先にコメを入手しようと多くのトラックが数珠つなぎになる。食糧管理制度(食管制度)があった1980年代まで農協の集荷シェアは95%もあったのに、さまざまな業者の参入や農家の直販などで、今では農協の集荷シェアは5割に低下している。今回は米価が上がったので、新規参入が多くなっているだけだ。農家としては農協が提示する米価より業者が提示する価格が高ければ、業者に販売するのは当然のことだ。食管制度の頃は、これをヤミ米として取り締まったが、今は自由だ。

第二に、隠しているコメを保管するのに多大なコストがかかる。

温度管理が適切にできる倉庫でないと品質が劣化する。ネズミや虫の被害から守る装置や対策も必要になる。1万トンの保管に1億円の費用がかかる。21万トンなら21億円だ。また、投機目的で売り惜しみしているなら、農家に代金を払ってからコメを販売して代金を回収するまでの期間が長くなり、そのための金利負担が大きくなる。同じく投機でも為替などと異なり実物が伴うので、金利や保管料など多くのコストがかかる。コメを隠していると言われる業者はこれらの費用を負担できる資金を持っているのだろうか?

第三に、売り惜しみするのは、金利・保管料などのコストをかけても持っていれば将来高く売れるという見込みがあるときである。現在は史上最高水準の高米価である。2024年産の収穫は終わっている。これからコメの供給量が減少する要因はない。農水省も予想しているように、25年産の作付けは増えるので、今年の10月から米価は下がる。早ければ、コメの作付けが始まる4~5月ごろから、市場は供給増加を予想し、米価は低下し始めるだろう。在庫を抱えていれば高く買ったものを安く売ることになる。損をするだけだ。また、これらの業者が在庫を放出すれば、米価はもっと下がる。ミルトン・フリードマンが述べたように、市場を不安定にさせる投機は利益を生まない。

第四に、21万トンとは大手コメ卸売業者の年間販売量に匹敵し、コメの主産県である富山県や長野県の生産量よりも多い。21万トンのコメを、東京ドームの敷地に30キログラム袋で敷き詰めれば6メートルの高さにもなる。各地に分散しても、21万トンも在庫を抱えているなら、すぐに見つかりそうだとは思わないだろうか? メルカリにコメが出品されているという報道もあるが、量的には微々たるものである。おそらく生産者が、親類や友人に送る〝縁故米〟の一部が流れているのだろう。

農水省は消えたと主張できない

そもそも農水省は消えたなどと主張することはできないのだ。

08年、汚染米事件が発生した。カビが生じた輸入汚染米8368トンを農水省はのり用に業者に安く(トン当たり1万円)売却した。これを業者が主食用(25万円)などに高く転売して、利益を得た。

この時、農水省はコメのトレーサビリティー法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)をつくった。コメの流通を統制・管理していた食糧管理法の下では、コメ流通は、生産者⇒農協(一部は商人系の集荷業者)⇒卸売業者⇒小売業者⇒消費者というルートが固定されていた(集荷・流通業者は政府に許可・登録された者に限られる)。1995年に同法が廃止され、流通ルートが複雑化したために、コメの不正流通をチェックできなくなり、汚染米事件が引き起こされたとして、トレーサビリティー法を制定した。同法では、生産者から農協等の集荷業者、卸売業者、スーパー、小売店、外食店まで全ての事業者に対し、取引を記帳し保存することが義務付けられている。搬出入した場所も記載義務事項である。流通ルートが複雑化しても、農水省は同法によって各段階の取引やコメの在りかを把握できているはずである。農水省の視界からコメが消えるはずがないのだ。

コメ需給の真実

真実はコメが不足しているので米価が上昇しているのだ。

2023年産米の作柄は平年作以上(作況指数101)だったが、猛暑の影響を受けた。イネの出穂時に高温が続くと、コメの内部に亀裂が生じる 〝胴割れ粒〟やでんぷんの形成が悪く白く濁る〝乳白粒〝などが生じる。このため一等米の比率が減少した。一等とか二等とかいうコメの等級は、粒のそろったコメ(整粒)の比率が高いか低いか、白濁した粒など被害を受けた粒の比率がどのくらいか、などで決定される。一等米は、整粒比率が70%以上、被害粒等の割合が15%以下、二等米は、整粒比率が60%以上、被害粒等の割合が20%以下である。

農家が販売するのは玄米であるが、こうした被害粒は流通段階で取り除かれるので、玄米から精米にしたときの歩留まりが低下する。この結果、小売り段階の供給量は作況指数で測られる農家段階の玄米の供給量より減少した。一等米比率などから、高温障害で20〜30万トンの供給が減少したと推計される。

需要面では、インバウンド消費のほか、コメがパンに比べ安くなったとか、南海トラフ地震への恐怖から備蓄のため買いに走っているとかの説明がされる。ただし、毎月300万人の旅行者が日本に7日間滞在して日本人並みにコメを食べたとしても、消費量の0.5%増にすぎず、せいぜい3万トン程度と思われる。農水省はトータルで11万トン需要が増えたと推計しているが、実際には、これより少ないはずだ。

JA農協と農水省は、コメの需要が毎年10万トンずつ減少するという前提で減反(生産調整)=作付面積の減少を進めてきた。猛暑の影響を受ける前から、10万トン供給が少なかったのである。前述の高温障害や消費増を合わせると、トータルで40万トン程度の不足が生じた。

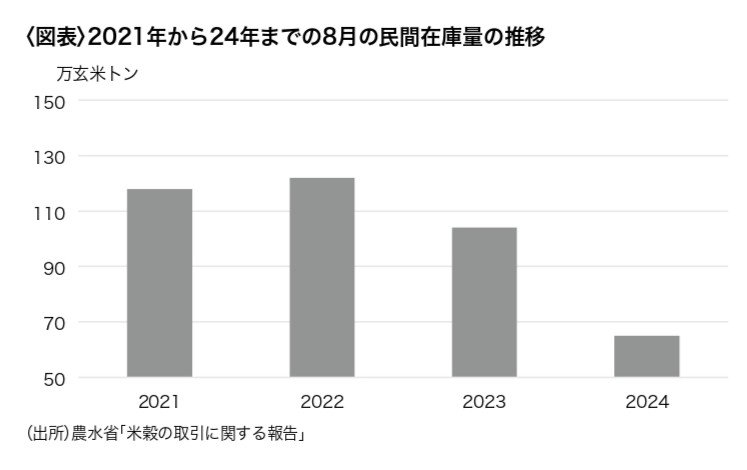

しかし、農水省はこれを認めなかった。現にスーパーにコメがないのだから、需給が逼迫していないわけがない。それなのに、同省は、民間備蓄は十分あるので需給は逼迫していないとして、大阪府知事からの備蓄米放出要請を拒否した。その代わり、卸売業者等に在庫の放出を要請した。卸売業者が在庫を抱えて流通段階で不足が生じているとして、責任を卸売業者に押し付けたのだ。しかし、端境期までの販売や不作になった時の対応を考えると、必要最低限の在庫は持たざるを得ない。自由に在庫が処分できるのであれば、米価が高騰しているのだから、農水省の要請を待つまでもなく、卸売業者は在庫を取り崩して小売りに販売し、大きな利益を上げていたはずである。

8月はコメの端境期である。8~9月に農水省が卸売業者に要請する前に、既にコメ業界は不足分を在庫の取り崩しで対応していた。その結果、24年8月の在庫は異常に低い水準になっていたのだ。

農水省は9月になれば新米(24年産米)が供給されるので、コメ不足は解消されるという見方をしていた。だが、価格は逆に上昇した。24年産米は本来24年の10月から25年の9月にかけて消費されるものである。40万トン不足したので、24年産の新米を8~9月に先(早)食いした結果、24年産米が本来供給される時期の供給量ははなから40万トンなくなっていたのだ。農水省が主張する18万トンの生産増加が正しいとしても、22万トン不足する。24年10月、11月、12月の民間在庫は、前年同月と比べて、それぞれ45万トン、44万トン、44万トン減少している。先食い分が埋め合わせられていないから米価は上がったのだ。

こうしてJA農協が卸売業者に販売する際の米価は、60キログラム当たり2万5927円(25年1月)にまで高騰している。高米価を批判された食管制度時代の米価、中でも冷害による大不作で平成の米騒動と言われた際の米価(1993年産の不作を反映した94年の政府買い入れ価格は1万6266円、自主流通米価格は2万3607円)をも上回る過去最高水準だ。

しかし、農水省はコメ不足がないという立場を変えていない。1月24日の記者会見で江藤拓農林水産相は、「メディアの中でも、卸の方々が、先高を見込んで、在庫を抱えているのではないかという報道も最近は目立つようになりました」と述べた。この期に及んでも、卸売業者が悪いと主張しているのだ。放出するのも、隠しているコメを放出させるためだというのだ。

今回の備蓄米の放出も、農水省が自発的に行ったのではない。それなら、同省はJA農協や自民党農林族の反感を買うからだ。江藤農林相は記者会見で、「生産者の方々にとっては、やはり備蓄米を出すことになれば、せっかく米価が高いところまで上がってきて、生産コストを賄え、将来に明るい兆しができた。そこで、国が在庫を出すことについては、反発もあるかもしれません」と述べている。農水省、JA農協、自民党農林族の農政トライアングルは、現在の異常な高米価を望ましいと考えているのだ。国民・消費者は、彼らの眼中にはない。おそらく米価高騰に何も対策を講じない農水省の対応が政権運営に支障を生じると考えた石破茂首相以下の官邸が、同省に備蓄米放出を指示したのだ。

備蓄米の放出方式のトリック

備蓄米を将来的に国が買い戻す条件付きでJAなどの集荷業者を対象に販売するという。

買い戻す条件付きで放出するなどということがあったのだろうか? おそらく米価が異常に高騰しているので、農水省やJA農協の生産抑制の指示にもかかわらず、農家は今年(25年)産のコメの作付けを大幅に増やすと、農水省は考えているのだろう。今年9月ごろコメの収穫量が増加したときに、放出した備蓄米を市場から引き上げることによって、米価の低下を抑えようとしているのだ。

また、コメの流通を担っているのは、卸売業者である。食糧法の規定(第29条、第47条)では、政府が備蓄米を売り渡す相手を出荷(集荷)業者および販売(卸売)業者としているのに、なぜ売り渡す相手先を集荷業者に限るのか。今回のコメ騒動で農水省は一貫して卸売業者に責任を転嫁してきた。卸売業者悪玉論である。

しかし、集荷業者に販売するなら供給が増えて米価は落ち着くのだろうか? 集荷業者に備蓄米を販売しても、そのコメは卸売業者を通じてスーパー等に販売される。農水省が主張する卸売業者悪玉論に従うと、卸売業者が売り惜しみすれば、備蓄米を放出してもコメの供給量が増えることはない。

集荷業者とはJA農協(全国団体は全農)である。農協は米価の低下を嫌がって備蓄米放出に反対している。農協が政府から買い入れた備蓄米を卸売業者に販売しても、その分従来から卸売業者に販売していたコメの販売量を控えれば、市場での供給量は増えない。具体的には、従来30万トン卸売業者に販売していた農協が、備蓄米21万トン、自己の在庫9万トンを卸売業者に販売すれば、放出効果はない。おそらく、農水省はこうした農協の行動を予期して集荷業者に放出することとしたのだ。

もしコメが隠されているという農水省の主張が正しいのであれば、備蓄米の放出で米価が下がると予想すると、コメを投機目的で抱えている業者は慌てて売りに出すはずである。農水省自身、今回の放出の目的を流通の円滑化、つまり投機目的の買い占め抑制だとしている。そうすると、市場での供給は42万トン(21万トンプラス21万トン)増加する。今の60キログラム当たり2万5千円が1万2千円にまで米価は暴落するおそれがある。逆に、暴落しなければ、農水省の主張が虚偽だと判明する。

国民消費者の立場に立つ政党はない

同省の体質は変わらない。農産物価格、特に米価は高くしたい。それが、多数の零細なコメ兼業農家を維持しその兼業収入がJA農協に預金されることで、JA農協を繁栄させてきたからである。JA農協を中心とする農政トライアングルによって食料・農業政策は壟断されてきた。彼らに悪玉にされている卸売業者はその犠牲者だった。減反政策でコメの生産・流通量が大幅に減少したため、JA農協と違い政治力を持たない中小の卸売業者の人たちは、黙って店をたたんでいった。1980年ごろから卸売業者数は半減している。

農業票が欲しいのは自民党だけではない。これほど米価が上がっているのに、米価を下げるべきだと主張する政党はいない。もう農家だから貧しいということはない。日本から貧農は60年代に消滅している。減反は財政負担をして生産を減少させて米価を高める政策である。関税は国際価格よりも高い価格を消費者に払わせる政策である。立憲民主党は食料品の消費税のゼロ税率を主張するが、減反・高米価政策、農産物関税政策を止めるとは言わない。支離滅裂だ。水田を票田として大切にする政治家や政党は多いが、こども食堂やフードバンクを利用している人のことを考える政治家はいない。