政府の少子化対策はなぜ失敗が続くのか。「人口戦略会議」の提言のコアにある「東京ブラックホール論」は本当に正しいのかーーー。第三子以降1000万円」の提言で話題を呼んだ少子化問題の専門家が、「真の対策」とは何かを論じる

2024年にも出生数70万人割れか

今回の自民党の総裁選(2024年9月12日告示・27日開票)でも、少子化対策が1つのテーマになった。しかしながら、出生率は長らく低下の一途を辿っており、新総裁になったところで自民党にどこまで期待できるものか、と感じていた読者も多かったのではないか。政府は少子化の問題にそれなりに力を入れてきたわけだが、なぜ政策面での失敗が続くのか。

その理由の1つは、政策の効果検証が基本的に行なわれていないからであり、もう1つの理由は、誤解や思い込みの影響が大きく、誤った政策ターゲットを設定しているからだ。この問題を正すことが、出生数の減少に歯止めをかけるための、同時に、「真の少子化対策」を実行するための最低条件であろう。まずはこの問題の深刻さを、われわれは理解する必要がある。

そもそも、2013年以降、政府の少子化対策には、2つの大きなステージがあった。第1のステージは、2014年から始まった「地方創生」である。第2のステージは、「異次元の少子化対策」が始まったタイミングだ。第2ステージでは、岸田首相(当時)のリーダーシップに基づき、内閣府の外局として、2023年4月に「こども家庭庁」が設置されたほか、同年12月に「こども未来戦略」が閣議決定された。

本稿の執筆時点(2024年9月上旬)では、第2ステージの効果検証は現実的に極めて難しいのが実情だ。なぜならば、「異次元の少子化対策」が具体的にスタートしてから、まだ数か月しか経過していないからだ。政策の効果検証は、数年後なら、データの蓄積も進むので可能になるだろう。

だが、第1のステージの「地方創生」は異なる。どの指標で効果を測定するかという問題もあるが、地方創生の施策がスタートした2014年以降における合計特殊出生率(TFR)の推移をみれば、成否は明らかではないか(図表1)。人口減少と地方の衰退に歯止めをかけるために、東京一極集中の是正を図りながら、同時に出生率の引き上げなどを数値目標に掲げる地方創生が推進されてきたが、2015年以降、合計特殊出生率は8年連続で低下となった。

2015年の合計特殊出生率は1.45だったが、2023年には1.20まで低下しており、地方創生の効果は基本的に確認できない。むしろ深刻なのは、政府の予測(国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」〈令和5年〉出生中位・死亡中位の推計)と比較して、出生数の減少は加速しているという現実だ。このことは、次ページの図表2で確認できる。

周知のとおり、1970年代前半に200万人程度であった出生数は、2022年には77万人となり、初めて80万人を割った。では、出生数が70万人割れとなるのは、一体いつごろなのか。政府予測では2043年とされているが、厚労省の「人口動態統計」によれば、2023年の出生数がおおむね72万人であったことがすでに公表されている(確定数ではなく、概数の段階の数値だが)。

つまりは、この勢いが続けば、2024年に出生数が70万人割れとなる可能性が高い。日本の出生数が初めて80万人を割ったのは、2022年であるが、仮にその2年後の2024年に70万人を下回った場合、政府予測よりも19年も前倒しする計算になる。

図表2は、政府予測が甘いために、筆者が独自にデータを試算したものだ。図の右から2列目は、2000年から現在に至る出生数の減少率(年平均2%弱)のトレンドが今後も継続すると仮定したとき、出生数が70万人割れ、60万人割れ、50万人割れするのが、いつごろになるのかを算出したものである。

政府予測では出生数が50万人割れするのは2071年とされているが、トレンド延長(独自試算)では2046年となっており、25年も前倒しになっている。もっとも、出生数が50万人割れするのは、2046年よりもかなり手前の時期になる可能性が高い。なぜならば、出生数が70万人割れするのは2028年(独自試算)だが、既述のとおり、すでに2024年には70万人割れする可能性が高く、トレンド延長(独自試算)よりも出生数の減少スピードが速いためだ。

東京ブラックホール論の幻想

以上のとおり、地方創生がスタートしてから、出生率は基本的に低下しており、改善する兆しは見えない。にもかかわらず、地方創生で出生率を改善しようとする試みや世論への働きかけは継続する模様だ。

その一つの象徴的な例が、2024年4月24日に政府関係者や民間有識者らで構成する「人口戦略会議」が公表したレポート(『地方自治体「持続可能性」分析レポート』)である。人口戦略会議のメンバーには錚々たる顔ぶれが並んでおり、同団体の情報発信は強大なパワーをもつ。当然、マスコミにも相当な影響力がある。

その構図のなかで、同レポートでは、出生率が低い一方で域内人口の増加分を他地域からの人口流入に依存している自治体を、「ブラックホール型自治体」と定義し、その象徴的な自治体を東京と位置付け、東京一極集中の是正等を訴えている。この議論のコアにあるのが、「出生率の低い東京が全国から若い女性を惹きつけ、その結果として、日本全体の出生率を低下させている」という、いわゆる「東京ブラックホール論」である。はたして、この仮説は本当に正しいのか。

たしかに、2023年の日本全国の合計特殊出生率は1.20で、東京都の合計特殊出生率は0.99だ。しかしながら、国別の合計特殊出生率の比較と異なり、地域別の合計特殊出生率を比較することは必ずしも適切とは言えず、地域別の合計特殊出生率の計算方法の特性によって引き起こされる「誤解」も多い。この理解には1つの指標で判断するのではなく、複合的な視点が求められる。ここで、簡単な事実をいくつか確認しておきたい

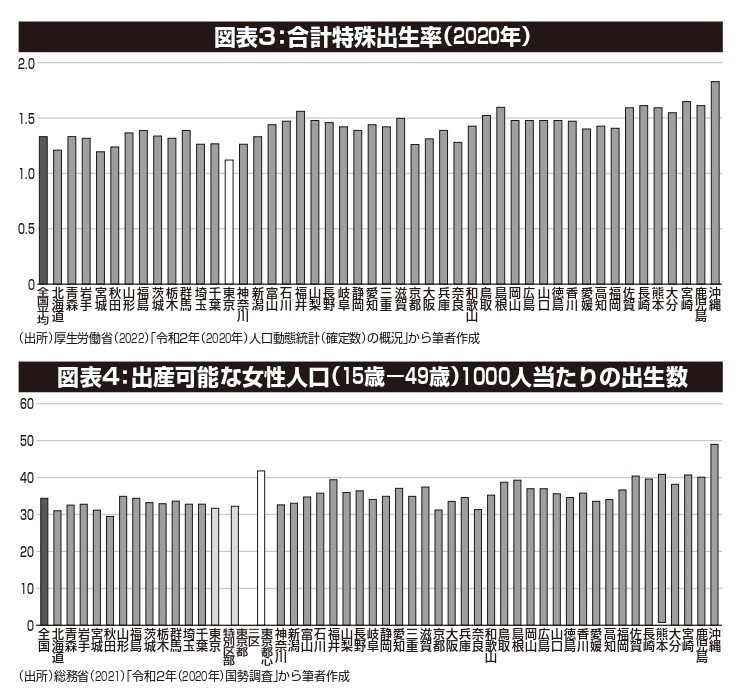

まず、都道府県ランキングで東京都の合計特殊出生率が最下位なのは、事実である。厚生労働省の2023年の人口動態統計(概数)では、47都道府県のうち合計特殊出生率が最高位なのは沖縄の1.60で、最下位は東京の0.99である。2020年の人口動態統計(確報)でも、若干数値は異なるものの、東京は最下位の47位だ(図表3)。ところが、別のデータに目を向けると、異なる景色が広がっている。

たとえば、国勢調査(2020年)のデータを見れば、都道府県別などの平均出生率(出産可能な15歳~49歳の女性人口1000人当たりの出生数)の数値が最高位なのは、沖縄の48.9である。第2位は、宮崎の40.7で、東京の平均出生率は31.5だが、最下位ではなく42位に位置付けられる。

平均出生率の計算では未婚の女性も含むが、東京の前後では、40位の岩手(32.4)、41位の青森(32.2)、43位の奈良(31.4)、宮城(31.1)、京都(31)、北海道(30.8)が並び、最下位は秋田(29.3)となる(図表4)。しかも驚くべきことに、東京都心3区(千代田区・港区・中央区)の平均出生率は41.7で、既述の四七都道府県の値と比較すると、東京都心3区は沖縄に次ぐ2位になる。

なお、都心3区のうち中央区の値は45.4にもなる。このような事実を最初に発見したのは、上智大学の中里透准教授だが、これは極めて重要な指摘である。

東京一極集中の是正と出生率増の相関はほぼ無い

では、合計特殊出生率と平均出生率で、なぜこのような違いが発生するのか。その背景の1つには、合計特殊出生率の計算方法の特性がある。合計特殊出生率の定義は、「1人の女性が生涯に生む平均的な子どもの数」だが、具体的には年齢別出生率を合計して計算している。この計算方法によって奇妙なことが起こる。

たとえば、20代と30代の女性しかいない2つの地域があったと仮定する。地域Aでは、20代の女性100人が子どもを30人、30代の女性100人が60人を出産、地域Bでは20代の女性20人が子どもを20人、30代の女性80人が20人を出産するとしよう。また、合計特殊出生率の厳密な計算方法は、1歳刻みでの年齢別出生率を合計することで求めるが、議論を簡略化するために、以下では、10歳刻みの出生率を年齢別出生率と呼ぶ。

このときに、地域Aの20代の年齢別出生率は0.3(=30÷100)、30代の年齢別出生率は0.6(=60÷100)なので、地域Aの合計特殊出生率は、その年齢別出生率の合計であるから、0.9(=0.3+0.6)となる。同様の計算で、地域Bの合計特殊出生率は1.25(=20÷20+20÷80)となり、合計特殊出生率は地域Bのほうが高いが、女性1人当たりの平均出生率は、地域Aが0.45(=90÷200)、地域Bが0.4(=40÷100)で、地域Aのほうが高い。

なお、日本の出生率がそもそも低迷しているのは、東京以外の出生率も低い、という理由がある。この事実は、合計特殊出生率が地域別に決まっているとの仮定に基づき、東京都の人口をゼロにしても、日本全国の合計特殊出生率は1.20から1.23までしか上昇しないことからも明らかである。

計算方法は次のとおりだ。直近(2022年)の日本全国の出産可能人口(15歳~49歳の女性人口)は2414万人、東京都の出産可能人口は295万人であるから、東京都以外の出産可能人口は2119万人である。合計特殊出生率が地域別に決まっている場合、東京都以外の地域の合計特殊出生率の平均をZとすると、東京都と東京都以外の地域に居住する出産可能人口の加重平均から、「1.20(全国の合計特殊出生率)=0.99(東京都の合計特殊出生率)×295÷2414+Z(東京都以外の地域の合計特殊出生率)×2119÷2414」という関係式が成立する。この式から、Zを計算すると、Z=1.23となる。これは、東京都の人口をゼロにしても、日本全体の合計特殊出生率は1.20から1.23までしか上昇しないことを意味する。

以上のとおり、地方の持続可能性を高めるという意味では地方創生は重要だが、東京一極集中是正を図り、地方創生で出生率を引き上げるという試みについては、意味をなさない。たとえば、日本経済新聞社の社説(2024年4月25日)でも、以下のように述べられている。

「地方創生は地方への移住を重視したため、自治体間の人口争奪を促すにとどまり、全体の出生率向上につながっていない。人口対策としては出生数の3分の1を占める首都圏の少子化対策が別に必要だ。地方の持続性を高める政策は、人口問題と切り分け、両輪として取り組むべきである。報告によると「消滅可能性自治体」は前回の14年の896から744に減った。厳しい状況は変わらないとみるべきだが、それはどの自治体も身に染みていよう。危機感をあおるショック療法を何度も使うのは感心しない」

まさしく正論である。

真の少子化対策に必要なものは何か

では、少子化のトレンドを本気で逆転させるためには、いったい何が必要か。ひと言でいえば、「政策ターゲットをしっかり絞ること」が求められる。やはり、厳しい財政状況の下では、財源の限界もある。

その解決のヒントについては、『Voice』2023年8月号掲載の拙稿「『第三子以降1000万円』の検討を」で詳細を述べたので割愛するが、いずれにせよ重要なのは、「政策ターゲット」とは何か、という問いである。

第1のターゲットとは、「出生率の基本方程式」(=〈1-生涯未婚率〉×有配偶出生数)との関係もあり、「有配偶出生数2から3への引き上げ」である。有配偶出生数の引き上げのためにも、まずは、異次元の対策として、第三子以降の出産につき、出産育児一時金を子ども1人当たり1000万円に引き上げることが、最もトライする価値のある政策のように思われる。

このような1点集中型で、真の意味で「異次元の対策」は、過去に政府は実行したことがない。そのために、データの蓄積もなく、現時点では効果検証もできない。

財源的に不可能という意見もあるが、それは誤解である。「仮に出生数が70万人から100万人に増加しても、そのうち第三子以降の子どもが20万人ならば、2兆円(=20万人×1000万円)の財源で賄うことができるからだ(第一子以降1000万円だと10兆円もの巨額な財源が必要)。加えて、本施策のポイントは、「第三子以降1000万円」という異次元な政策でありながら、その効果がなく、結果的に出生数がほとんど増えなければ、追加予算はほとんどかからないという点にある。

たとえば、第三子以降が10万人しか増えなければ、1兆円の財源しかかからない。したがって、数年間実験しても効果がなければ止めればよい。

「児童手当の見直し」などにより、政府は第三子以降の支給額をすでに加算しており、このような対策は不要との意見もあるが、行動経済学的な知見を考慮すれば、10数年にわたり支給される児童手当の拡充よりも、出産育児一時金として一括で給付するほうが、はるかに効果が高い可能性がある。だが、このような行動経済学的な知見があるにもかかわらず、筆者がこの構想を政府高官に話した際、「現状の第三子以降の加算で十分」と指摘しながら、「出生数が増え過ぎたら、どうするのか」といった矛盾した反応を何度か受けたことがある。

なお、第2の政策ターゲットとしては、「企業の環境づくり」が挙げられる。出生率低下の主な要因は、出産と育児の機会費用の上昇というのが経済学の標準的な見解である。

出生率が低下する主な原因は、出産・育児の機会費用が女性の所得上昇に従い増加するため(内閣府「平成15年度版年次経済財政報告書」)で、日本では出産・育児の機会費用は1億円を超す事例もある。機会費用の低減を握るカギは、労働市場のあり方や働き方改革にある。伊藤忠商事などでは、これらの問題を意識して、「働き方改革の成果」として、女性社員の出生率を公表している。

これを模範にして、企業の取り組みを「見える化」する観点から、上場企業には財務諸表に非財務情報として出生率の公表を義務付けることも、選択肢としてあり得るだろう。

仮に公表の義務付けが困難な場合は、政府とのあいだで、以下のようなパートナーシップ構築宣言の締結を募る環境整備を行なってみてはどうか。

1、パートナーシップの目的

出産育児の支援強化:企業が従業員の出産育児を支援し、働きやすい環境を整えることで、少子化対策と従業員の満足度向上をめざす。

透明性の向上:企業が自社の出生率を開示することで、社会的責任を果たし、ほかの企業や消費者に対して透明性を示す。

政府の支援:政府がこれらの取り組みを行なう企業を応援し、表彰や特典を提供することで、企業の取り組みを奨励し、さらなる改善を促進する。

2、具体的な取り組み

労働環境の改善:フレキシブルな勤務形態の導入(例:リモートワーク、時短勤務、フレックスタイム制度)。出産・育児休業の取得を促進し、取得率を向上させる施策の導入。育児支援施設(例:企業内保育所や託児所)の設置や支援。

出生率の開示:企業は定期的に自社の出生率を計測し、公表する。公表されたデータは政府のウェブサイトや専用プラットフォームで公開され、他の企業や市民が閲覧できるようにする。

3、政府の応援の仕組み

表彰制度:出産育児支援の取り組みがとくに優れた企業を、政府が年に一度表彰する。表彰された企業には、特別な認定マーク(注:似た試みとして、厚労省の「くるみんマーク」等を参照)を付与し、広告やブランディングに使用できるようにする。

税制優遇:出産育児支援に積極的な企業に対して、一定の税制優遇措置を提供する。

広報支援:政府が積極的に企業の取り組みをPRし、企業イメージの向上を図る。たとえば、政府の公式SNSや広報誌での紹介、イベントでの取り組み紹介などを行なう。

連携プログラム:企業同士が情報交換や共同プログラムを実施できるように、政府がサポートする。

4、効果の測定とフィードバック

定期的な調査:政府が企業と連携して、取り組みの効果を定期的に評価し、必要に応じて施策の改善を行なう。

従業員の満足度調査:企業内での従業員満足度や出産育児支援施策に対する評価を定期的に実施し、その結果を政府と共有する。

社会的影響の分析:取り組みが地域全体や国の出生率に与える影響を分析し、長期的な改善をめざす。

いずれにせよ、現在、政府は「証拠に基づく政策立案」(Evidence Based Policy Making)、略してEBPMを推進しており、正しい情報やエビデンスに基づいた政策の議論が重要となってきているが、その活用は一部に限られ、本当の意味でのEBPMは浸透していない。

このEBPMに強い関心をもっているのは、今回の総裁選に出馬した、加藤勝信・元官房長官などと思われるが、少子化対策の効果検証を行ないながら、既存施策の延長線にとらわれず、上記のパートナーシップ構築宣言を含め、柔軟な発想で制度設計や施策の改廃を行なっていくことも重要だ。

新政権が発足したいま、出生率の低下トレンドの逆転に向け、少子化対策についても、政策ターゲットを絞ったかたちで、バージョンアップされることを期待したい。