本稿は、文藝春秋2023年4月号に掲載された「日本の食が危ない!」東京大学大学院 鈴木亘弘教授に対する感想をまとめたものである。

大きな論点について触れる前に、感想めいたことをいくつか述べたい。

1.かなりの点で事実関係に間違いがある。細かい点を挙げれば、この記事と同じ分量の批判記事になってしまうので、いくつか大きなところを挙げる。

まず、戦後の農政の歴史について、りっぱな学術論文が出ているのに、マスコミで流布しているアメリカ悪玉論を信じてしまっている。食の安全やミニマムアクセスなど、特定の信条や利益を持った人や団体の主張や伝聞情報(聞く、言われるなどという形で言及)を十分検証することなく記述している。

中国の爆買いという主張自体怪しいものだが、今も昔も日本は小麦を買い負けてはいない。小麦輸入の上位3か国はどこか知っているのだろうか?日本が買い負けることはない国だ。農林水産省が小麦を輸入できないという情報はどこにもないし、ありえない。

国内の農地は法律上買えないのに、外国資本をはじめとする民間企業が農地を買い漁っているというのは、本当だろうか?農地法違反が大々的に横行し、それを農業委員会や農水省が放置しているかのようだ。買い漁っているなら、規制改革会議で農地法の規制緩和をする必要はないではないか?国家戦略特区で企業の農地取得が認められた養父市でも、農地を取得して農業を行っている企業は少ない。

また、中国人が離島の土地を購入したからといって、漁業権が中国人の手に渡ることはない。所有権と漁業権は別物だ。

2.世界貿易の現状と各国政府の行動を理解していない。これは、日本だけでなく世界の専門家といわれる人達にも当てはまることだ。穀物価格が上昇すると中国が爆買いをして、それが落ち着くと誰も中国の爆買いなど言わなくなるのは、専門家としてどうだろうか?中国の一人当たりの食肉消費量は既に日本をかなり上回る水準に達しており、その人口は高齢化し(胃袋の縮小)、減少していく。中長期的に見ると中国が食料価格上昇の大きな原因になるとは考えられない。

しきりにアメリカが穀物を武器として使うと主張しているが、それは全くあり得ない。インドの輸出制限とは、まったく事情がことなる。アメリカは、輸出制限をしないし、できない。これについては、正しいファクツと理解を紹介したい。

3.各国政策についての認識が間違っている。日本は価格支持を廃止してはいない。それどころか、近年強化している。

EUは、1993年のマクシャーリー改革で、支持価格を大幅に引き下げて直接支払いを導入した。支持価格の水準が下がったので、農産物買い入れの可能性は少なくなり、価格支持の役割は大幅に低下している。今もEUは市場価格が支持価格を下回ると農産物を買い入れて、輸出補助金をつけてダンピング輸出しているのだろうか?EUは2015年ナイロビのWTO閣僚会議で輸出補助金即時撤廃に合意した。EUこそ実質的に価格支持を廃止したと言ってよい。

アメリカの農業政策の基本的な柱は、最低価格保証的な水準を下回るとCCC(商品金融公社)への担保農産物を質流れしてその価格相当の手取りを確保するというローンレート制度、市場価格や収入が農家の所得補償的な一定水準を下回ったときに一部を補てんする価格損失補償と農業リスク補償(事実上不足払いの流れをくむもの)の二つだ。

日本はどうか?

一定の価格を下回ると補てん(不足払い)するものに、加工原料乳(生産者経営安定対策事業)、肉用子牛、牛肉・豚肉(マルキン)、野菜や、5品目(麦、大豆、テン菜、でん粉用バレイショの4品目と米についてのナラシという対策)がある。加工原料乳は2001年から新設したもので、マルキンは、肉用子牛の不足払いがあるので本来二重支払いとなるため、法律ではなく予算措置で隠れて実施していたものを、TPP対策で法定化してしまったものだ。

2019年に導入した農業収入保険制度は、アメリカが導入した保険制度に倣ったもので、価格の下落、災害等により過去の一定期間の収入を下回った場合、原則8割以上の収入を保証するものだ。これは実質的には不足払い制度を変化させたものだ。だから、この制度を選択すると、麦、大豆等の不足払いは受けられない。

EUの直接支払いに似たものは、加工原料乳、麦、大豆、テン菜、でん粉用バレイショの4品目(ゲタと言っている)にある。

加工原料乳と、2007年度からの品目横断的経営安定対策のうち、麦、大豆、テン菜、でん粉用バレイショの4品目については、ゲタとナラシの二重の保護であり、アメリカの不足払い(発動されるかどうかは市場の価格次第で未定)とローンレートの組み合わせよりも手厚いものとなっている。

要するに、日本は、EUの直接支払いとアメリカの収入保険(価格と所得の補償制度)の両方の政策を持っているのだ。極めて手厚い保護である。

日本にはさらに強力な価格支持政策がある。供給を制限して価格を一定に維持する米の減反だ。減反は、アメリカもEUも廃止した。日本は、半世紀以上も対象農地の4割も、減反を継続している、不思議な国である。

4.食の安全性に関する政策について、基本的な知識が欠如している。後述するが、食の安全についての政策の仕組み、ADIと個別品目の残留農薬値の関係を理解していない。TPP(環太平洋パートナーシップ)交渉を批判したときも、(おそらくはJA農協からの情報提供を受けて)同じ主張を行っていた。

TPP交渉の時は、日本の高い安全性基準がアメリカと同程度に低下させられると主張していたが、今は日本の安全性基準が低いと主張している。遺伝子組み換え食品についても、アメリカと同様の規制に緩和されると主張していたが、その後、アメリカは日本と同様の規制を採用した。アメリカが日本並みに規制を強化したのである。日本ではなくアメリカが変わったのだ。

5.個人的にアメリカにいじめられたのか、いじめられるところばかり見てきたのか、アメリカ憎しの反米主義者のようだ。中国共産党やロシアのプーチン大統領に親しみを持つのだろう。

マッカーサー率いるGHQがなければ戦後の民主化はなかった。農地改革は、柳田國男、石黒忠篤、和田博雄など農林官僚の執念が結実したものだが、GHQがなければ地主勢力の代弁者だった与党自由党に押し切られていただろう。

戦後の米凶作の中で、国内供給だけでは飢餓を克服できないと考えた吉田総理以下日本政府は、マッカーサー等に食料援助を繰り返し懇請した。今の農業界は輸入を敵視するが、このときアメリカからの援助がなければ、多くの日本人が餓死した。実際には、農林省が予想したほどの不作ではなかったので、予定した量より少ない輸入ですんだ。これをマッカーサーからなじられた吉田は、「日本の統計がしっかりしていたら貴国と戦争なんかしなかった」と答えたという。

アメリカが日本の食生活を変えたと主張している。しかし、アメリカの小麦業界は小麦の消費拡大を進めたが、アメリカ政府は違った。余剰農産物交渉において、アメリカ政府は学校給食に脱脂粉乳と綿花(学童服用)を提案したのに、主に小麦を輸入したいと主張したのは日本政府だ。アメリカ農務省は米を輸出したかったが、外貨が不足する中で、日本は高い米よりも多く輸入できる安い小麦を選んだ。また、アメリカが贈与した小麦はパン用小麦ではなく、日本はカナダ産とブレンドして使用した。これには、伊藤淳史京都大学准教授の“PL480タイトルⅡをめぐる日米交渉”という論文がある。

この時、農業予算が不足していた農林省は、アメリカから余剰農産物を購入する際日本が用意する代金の7割を、日本が経済開発に使えるという学校給食とは別の仕組み(PL480タイトル1)を利用して、愛知用水の開発を行った。アメリカ農務省は、農業投資に使われて、アメリカからの輸出が減少するのではないかと反対したが、当時の農林次官東畑四郎は吉田首相とともにアメリカに行き、経済開発に農業開発も含めることを認めさせた。ここで東畑は7割を確保するために、20万トンの米輸入を飲まされている。

要するに、アメリカ政府は同国産小麦の日本市場開拓という意思を全く持っていなかった。国際収支の制限の下で、小麦による粉食奨励を行ったのは日本政府だったのだ。

日本がガット加入を申請した際、ヨーロッパ諸国が日本に対し厳しく関税削減を要求したのに対し、アメリカは、日本に代わって自国の関税を引き下げて、日本の加入を助けてくれた。

確かに、1980年代日本が巨額の対米貿易黒字を抱えていたころの日米牛肉・かんきつ交渉は、日本農業界にとって厳しいものがあった。しかし、アメリカの政治状況やそもそも日本の貿易制度がガット違反だったことを踏まえれば、アメリカの主張は当然であるとも言えた。劣勢にあった日本の交渉者の中でも、京谷昭夫畜産局長(当時)はアメリカのヤイター通商代表に「スターウォーズの“ダースベーダー”のようだ」と言わしめるほどの交渉者ぶりを発揮した。

総じてみると、アメリカはずいぶんと日本を助けてくれたのではないか?私にはアメリカを憎む気持ちが理解できない。

麦の生産が減少したのは、アメリカのせいではない。兼業(サラリーマン)化が進み、集落がまとまって田植えをできるのがゴールデンウィークの時しかなくなった。田植えの時期が6月から5月初めになったので、6月に収穫期を迎える麦の生産ができなくなったのだ。こうして麦秋は消えた。

食生活を変え、自給率を下げたのは、アメリカではなく、JA農協、農水省、農林族議員の農政トライアングルだ。1960年の79%からの自給率低下は、米の生産減少によるものだ。また、鈴木氏はTPPや日米貿易協定で自給率は下がると主張しているが、果たして自給率は下がったのか?

アメリカ産農産物の輸入を促進したのは、JA農協だ。JA農協は、農家が生産した畜産物を販売するだけではなく、アメリカから穀物を日本へ輸出し、これを加工して付加価値を付けた配合飼料を、畜産農家に販売することで、利益を得た。生産物と資材の販売の双方向で二重の手数料を稼いだのである。

アメリカは牛肉については自由化や関税削減を強く迫ったが、バターを主体とする乳製品については、自国が多く生産するチーズの副産物であるホエイを除いて、関税引き下げを求めなかった。日本の酪農を維持して穀物を輸出した方が有利だからだ。日本の酪農については、JA農協とアメリカ穀物業界は利益共同体である。被害者は、高い牛乳乳製品を買わされる日本の消費者である。日本の畜産物の原産地はアメリカだ。これが「国産国消」を主張するJA農協の裏の顔だ。

6.政府(農林水産省)や大企業への批判的な主張がヒステリックに展開されている。手あたり次第攻撃しているので、自己の主張の不整合性や矛盾に気が付かない。放牧型の酪農が良いというなら、なぜ輸入穀物を牛に食べさせる酪農に対して保護や救済策を講じる必要があるのか?

7.鈴木氏は政府・農水省は批判するが、その黒幕のJA農協は批判しない。米を作らせないのは政府だと言っているが、米の生産減少を先頭に立って旗振りしているのは、JA農協ではないか?

JA農協は、供給を減少させて高い米価を維持したいのだ。減反で最も利益を受けるのは、JA農協だ。米価が高いと販売手数料収入を稼げるだけではない。零細な兼業・年金農家を滞留させ、そのサラリーマン収入や年金収入を預金として確保することで、金融利益を上げようとしているのだ。こうして集めたJAバンクの預金額は100兆円を超える。JAバンクは日本有数のメガバンクであるだけではない。その預金量の7割をウォールストリートで運用する、日本最大かつ最強の機関投資家なのだ。

一般の公務員は兼業を厳に禁じられている。講演も自由にできない。しかし、国立大学の教授には兼業禁止義務が課されていない。羨ましいことに、彼らは複数の収入源(ポケット)を持っているのだ。国公立、私立を問わず、農学部の教授に主に講演依頼をするのはJA農協である。スポンサーであるJA農協の批判はできない。また、JA農協を批判すると、学生の就職を拒否される。JA農協のアメとムチによって、農業経済学者はJA農協を中心とする農業村の一員となる。2012年から2018年にかけてJA農協のシンクタンクであるJC総研の所長を兼務していた鈴木氏は、JA農協を批判できないのだろう。

ところで、米を作らせないことを批判する鈴木氏は、減反廃止論者に転じたのだろうか?それなら、素晴らしいことである。

8.農業予算を増やせば農業は活性化するという単純な発想を持っている。農業予算を使ってJA農協は何をしたのか?3500億円もの予算を使って、日本の主食である米つぶしを行ってきたのは、誰なのか?予算が増えれば、それは農業に関係する多くの既得権者のために使われるだけで、ますます農業殺しは進む。

9.各国の農業保護を農業予算だけで比較しようとするのは、完全に間違っている。OECD(経済協力開発機構)が長年行ってきたPSE(生産者支持推定量)の分析を勉強していないようだ。日本が世界10位の農業生産額を達成していることを評価している(「選び抜かれた精鋭だ」と言う)が、なぜ自給率38%の国が、大農業国であるフランス、カナダ、オーストラリアを凌駕する生産額を実現する(実にカナダ、オーストラリアの倍以上)ことが可能なのか、考えたことがあるのか?単に水ぶくれしているだけの中身のない日本農業なのだ。

10.7千万人が餓死するというアメリカの研究チームの報告を紹介しているが、その根拠を示していない。食が危ないというが、1億2千万人の国民が生存するためには、いくら食料が必要なのか、根本的な点に全く触れていない。どれだけ必要かがわからないのに、どれだけの農業予算とどのような政策が必要なのか、検討できるのだろうか?農業予算を増やせと連呼するだけでは、余りにも芸がない。

論点1:日本の農業保護は多いばかりか質が低い

鈴木氏は、農業予算(納税者負担)だけで日本の農業保護は少ないと主張する。しかし、これは日本の農業保護のほとんどが関税で守られた高い価格(消費者負担)であることを無視している。

高い日本の農業保護

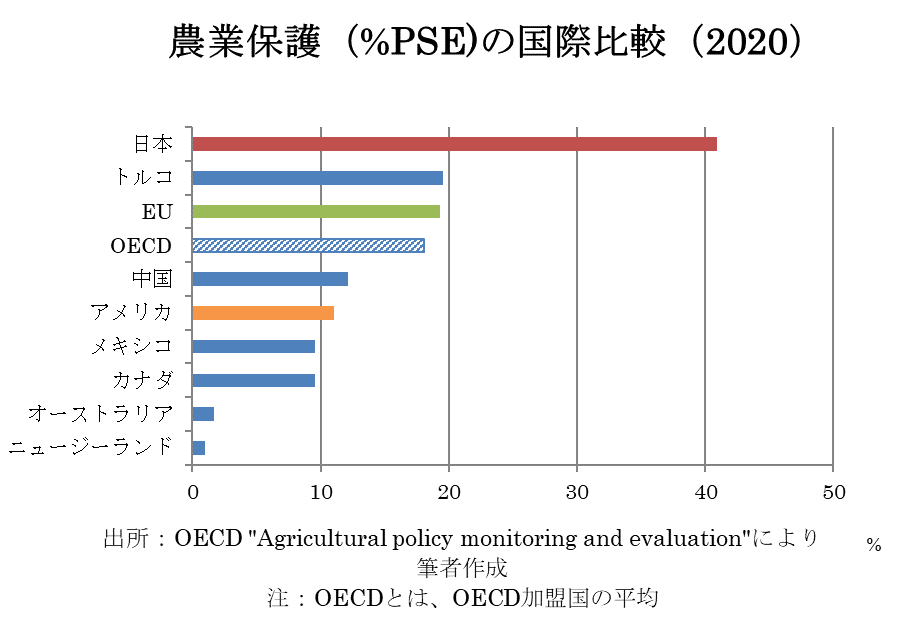

OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(Producer Support Estimate:生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に国内生産量をかけた「消費者負担」(消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家に所得移転している額)の合計である(PSE=財政負担+内外価格差×生産量)。

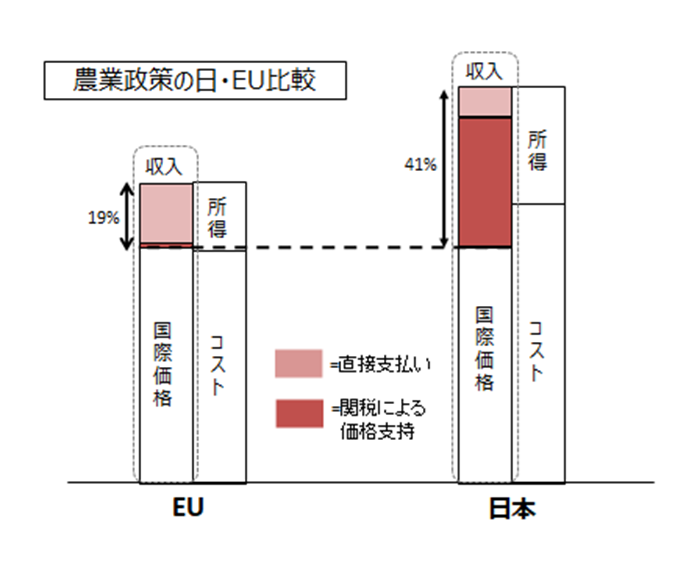

農家受取額に占める農業保護PSEの割合(%PSEという)は、2020年時点でアメリカ11.0%、EU19.3%に対し、日本は40.9%と高くなっている。日本では、農家収入の4割は農業保護だということである。

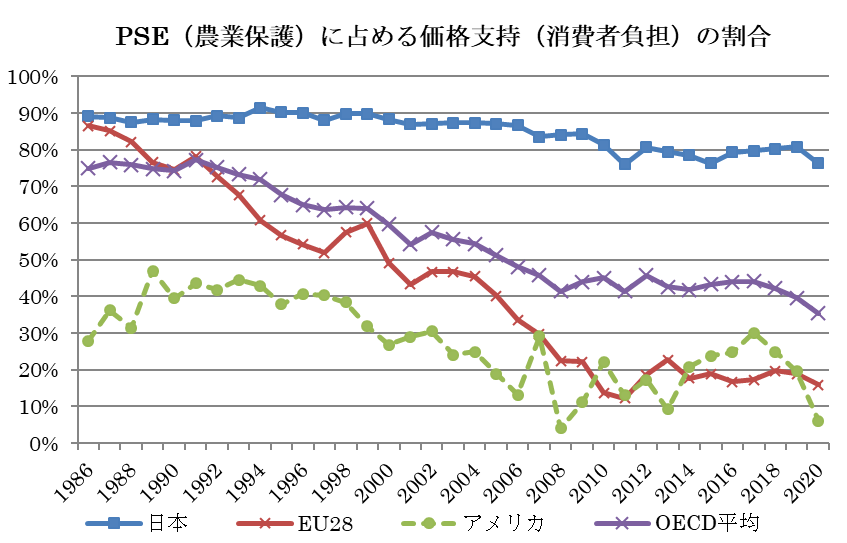

日本の農業保護は貧しい人も含め消費者が負担(逆進的農政)

しかも、日本の農業保護は、消費者負担の割合が圧倒的に高いという特徴がある。各国のPSEの内訳をみると、農業保護のうち消費者負担の部分の割合は、2020年ではアメリカ6%、EU16%、日本76%(約4兆円)となっている。欧米が価格支持から直接支払いへ政策を変更しているのに、日本の農業保護は依然価格支持中心だ。国内価格が国際価格を大きく上回るため、輸入品にも高関税をかけなければならなくなる。

OECD “Producer and Consumer Support Estimates database”より筆者作成

OECD “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020”より筆者作成

食料・農業・農村政策審議会にも消費者の代表はいるが、豊かな主婦の人たちの代表者であって、貧しい人たちの代表ではない。最近の食料品価格の上昇で、生活困窮者の人たちのためのフードバンクに食料が集まらなくなっている。審議会の消費者代表委員は「多少高くても国産の方がよい」とJA農協の国産国消に同調する人だ。しかし、多少高いどころか、今の食料品価格では満足に食料を買えない人たちがいるのである。

生乳を廃棄したり減産したりしている。しかし、過剰なら価格が下がるはずなのに、乳価は上がる一方で2006年に比べ5割も高い。脱脂粉乳の過剰在庫が増加しているというが、過剰なのに価格は下がらない。下げると脱脂粉乳を原料とする加工乳の価格が下がって、飲用乳や乳価も下がるからだ。国民は納税者として多額の補助金を酪農に支払っているのに、消費者として価格低下の利益を受けることはない。円安になった今でも、日本の飲用牛乳の値段はアメリカの倍もしている。

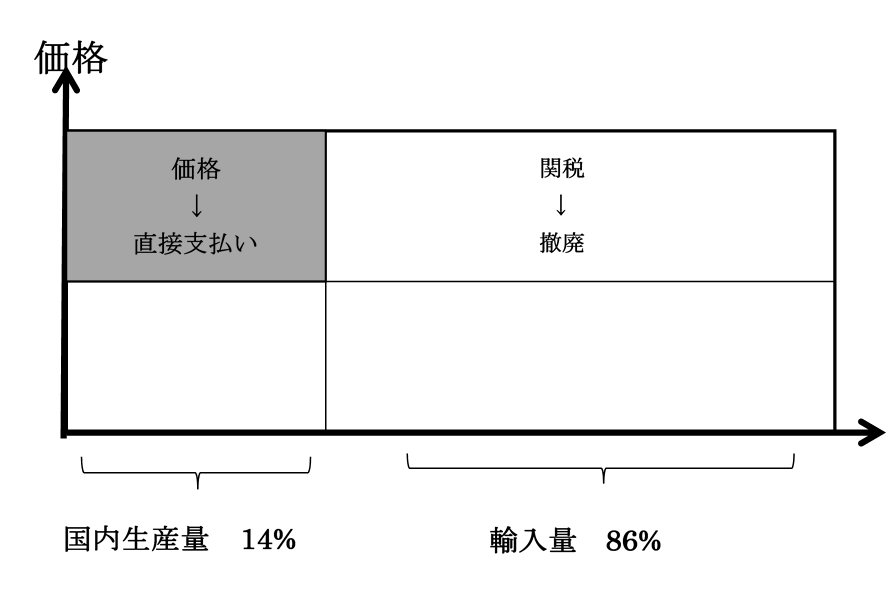

直接支払いは貧しい人を助ける

日本の場合は、小麦や牛肉などのように、消費者は国産農産物の高い価格を維持するために、輸入農産物に対しても高い関税を負担している。このため、農業保護のために国民消費者が負担している額は、内外価格差に国内生産量をかけただけのPSEを上回る。これに対し、輸出国であるアメリカやEUについては、輸入が少ないうえ関税も低いので、輸入農産物についての消費者負担はほとんどなく、PSEを国民負担と考えてよい。

これまで、消費量の14%しかない国産小麦の高い価格を守るために、86%の外国産小麦についても関税(正確には農林水産省が徴収する課徴金)を課して、消費者に高いパンやうどんを買わせてきた。国内農産物価格と国際価格との差を財政からの直接支払いで補てんするという政策変更を行えば、消費者にとっては、国内産だけでなく外国産農産物の消費者負担までなくなるという大きなメリットが生じる。農業に対する保護は同じで国民消費者の負担を減ずることができるのだ。

直接支払いで国民負担を大幅削減

価格支持による市場の歪みを財政で処理する日本

農家の所得を保証するのは価格だけではない。EUは、価格は市場に任せ、財政からの直接支払いによって、農家所得を確保している。直接支払いの方が価格支持より優れた政策であることは、(日本の農業経済学者はともかく)世界中の経済学者のコンセンサスである。

市場に介入するタイプの価格支持は、本来市場で実現している価格より高い価格を農家に保証しようとする。需要が減少し供給が増えるので、需給が均衡する市場では起きない過剰が生じる。日本では、政府が高価格で米を買い入れていた食糧管理制度の下で、大きな過剰が生じた。EUも同じだった。その過剰を処理するため、日本では補助金を出して減反をし、EUでは補助金を出して国際市場で処理した。同じく補助金を出しても、日本は減産、EUは生産拡大という違いがあった。食料安全保障の観点からは、EUの補助金の方が優れていた。

本来の市場価格よりも高い価格を保証する不足払いでは、供給が増え、本来の市場価格よりも価格は低下するので、供給量に不足払い単価を乗じた財政負担は大きくなる。

いずれの場合でも、価格支持では、過剰または供給増加という市場での歪みが生じ、それを処理するために、大きな財政負担が必要となる。直接支払いなら過剰は起きない。アメリカなどから攻められたこともあるが、この問題に気付いたEUは1993年、価格支持から直接支払いに移行した。

日本も1995年に食糧管理制度を廃止した際、直接支払いに移行すればよかった。しかし、減反で供給を減少させ、高い米価を維持することを選択してしまった。今は、減反によって事前に過剰米処理をしていることになる。日本の政策当局者にとって不幸だったのは、EUと異なり、日本には、高米価で発展してきたJA農協という圧力団体があったことである。

日本の農業経済学者の間違い

鈴木氏は、日本の「納税者負担」(直接支払い)が少ないことをもって、欧米の方が手厚い保護を行っていると主張する。日本の保護の2割に過ぎない財政による保護(直接支払い)の部分を欧米の保護の8割以上を占める財政による保護の部分と比較して、日本の方が小さいと言っているのだ。

日本の農業保護が少ないなどと主張するなら、OECDだけでなく、世界の農業経済学者から相手にされないだろうと思うのだが、日本の農業経済学界の中に同調者が多いようである。間違いだと思っている農業経済学者もいると思うのだが、あえて波風を立てないというのが学界の良い所(美風)のようだ。

日本とEUの具体的な保護の姿を次の図で示す。

価格支持ではなく直接支払いの比重が高いEUで、直接支払いと農家所得の比率が高くなるのは当然だ。しかも、日本の農家所得は高いので、所得に占める直接支払いの割合は、日本の方がさらに小さくなる。日本は直接支払いではなく高い価格で支持している部分が大きく、トータルの保護は農家所得を上回る。

例えば、日本の酪農は200~400%の高関税で保護されている。高い関税を払っているのは国民消費者だ。フランスのスーパーで250グラム450円のエシレのバターが、日本ではその6倍の値段を払わないと買えない。会社員がパリに出張する際には、夫人からエシレバターを買ってきてほしいと注文が出るほどだ。日本の公的補助が少ないというなら、関税を撤廃してから主張してはどうか。

(出所)筆者作成

(注)図中の、19%、41%は、それぞれ、EU、日本の%PSEである。

それだけではない。EUの公的補助は直接支払いだけである。しかし、日本の場合、畜産を例にとると、直接支払いだけではなく、家畜の導入、畜舎整備、搾乳機械の導入など、ありとあらゆる場合に、高率の補助事業がある。農林水産省畜産局のホームページには、これらの補助事業が満載である。日本とEUの何を比較して、日本の公的補助が低いというのだろうか。

なお、アメリカ農務省のSNAP(低所得者層向けのフードスタンプである)を間接的な農業保護だとしているが、それなら日本の社会保障政策も、(低所得者はエンゲル係数が高いので)間接的な農業保護政策になる。そもそも食料費支出のうち農産物の占める割合は10%程度なので、SNAPの農業保護効果もたかが知れている。農務省がフードスタンプを取り込んだのは、リンカーンの最大の失敗は農務省を作ったことだと言われるほど、アメリカでは農業保護に対する批判が強いので、これによって都市住民の支持を取り付ける狙いがあったのだ。

論点2:ミニマムアクセス等と国家の輸入義務

鈴木氏は、米や乳製品の関税割り当て(ミニマムアクセスまたはカレントアクセス)を全量輸入する義務はないと主張している。残念ながら、彼はウルグアイ・ラウンド交渉の経緯を知らない。交渉に当たった私が、なぜ日本が米麦や乳製品について全量輸入することになったのか説明しよう。

なぜ国家貿易企業は残ったのか?

米麦についての農水省や乳製品についてのALIC(農畜産業振興機構)は、国家貿易企業である。WTO農業協定第4条第2項の注で、関税化(輸入数量制限などの関税以外の障壁を関税に置き換えること)すべき非関税措置には、「輸入数量制限、可変輸入課徴金、最低輸入価格、裁量的輸入許可、国家貿易企業を通じ維持される非関税措置、輸出自主規制その他これらに類する通常の関税以外の国境措置が含まれる」と規定されている。したがって、国家貿易企業による独占的な輸入は、認められないはずだった。

しかし、当時は、米麦も乳製品も「輸入割当」という数量制限の下で国家貿易企業が輸入していた。私は、我が国が輸入制限を行ってきたのは「輸入割当」によってであり、国家貿易によってではないので、乳製品や小麦(のちに米も)については「輸入割当」を関税化し、関税化した後の関税割当てについては国家貿易を継続すると主張した。アメリカもこれを受け入れた。

関税割当ては輸入機会の提供にすぎないので、他国では枠の消化率が低いケースもある(もちろん、内外価格差が大きければ、完全に消化される)。しかし、国家貿易による輸入は、国家が約束したものを国家が輸入することになる。したがって、「購入約束」”purchase commitments”をしたものという扱いになり、100%輸入枠どおり輸入している。

ブッシュ政権のアメリカは、国家貿易も非関税障壁なので廃止すべきだという態度だった。これに対して、実益重視のクリントン政権は、貿易政策で具体的な数値目標を求めるなど「結果重視」の交渉態度を採っていた。国家貿易は国による「管理貿易」そのものだった。

後で知ったが、アメリカ農務省にいた対日農産物貿易の専門家の中には、農水省による国家貿易のおかげで、オーストラリア、カナダ、EUという他の輸出国と競争することなく、日本の小麦市場でのシェアを確保できているという評価があった。かれらが農務省の交渉担当者に、国家貿易の必要性を進言した。

TPP交渉で、米麦・乳製品の関税や国家貿易制度が維持されたのも、同じ理由からである。一般の関税がなくなると、それを前提とした関税割当てもなくなり(一般の関税がゼロの時にゼロの関税割当ては存在しえない)、国家貿易企業による輸入がなくなるからだ。

国家貿易を廃止すれば、必ずしも全量輸入しなくてもよい。しかし、農水省にとって国家貿易は組織維持のために必要だった。交渉終了後、国家貿易制度を残したのは間違いだったと後悔した私は、農水省のある幹部にこの廃止を進言したが、受け入れられなかった。ただし、法的には農業協定が譲許表に優先するので、WTO紛争処理手続きに訴えられる可能性はある。

なお、鈴木氏は、この買い入れ約束をアメリカから半分を輸入するという密約と結び付けている。また、交渉当時の農務長官エスピーが発言したとされる「ミニマムアクセスの半分を買わないと対応措置を取る」にも言及している。しかし、1993年の交渉当時において、そうした密約はない。

乳製品のアクセス

ここで、乳製品の13万7千トンの関税割り当てについて述べよう。生乳過剰の中で、輸入すべきではないという声があるからである。

この輸入枠(関税割当)は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果設定したものである。米と異なり、バターなどの乳製品は、関税化したことで有利な条件を勝ち取った。

乳製品の輸入制限は、本来アメリカにガット提訴されて負けており(1987年農産物12品目問題パネル報告)、脱脂粉乳などは、30%前後の低い関税で自由化しなければならなかった。アメリカと交渉して当面自由化しないことを了承させたうえで、ウルグアイ・ラウンド交渉まで持ち込んで、200%を超える関税を設定した。ウルグアイ・ラウンド交渉の関税化の方法を記した文書では、内外価格差(国内価格マイナス国際価格)を関税にするとされた。その際、国内農業を保護するため、できる限り大きな数値を計算し、これを輸出国に認めさせたのである。

同文書では、高い関税を設定する代償として1986~88年の輸入実績と同じ輸入枠(カレントアクセス)の設定が求められた。乳製品については輸入量を生乳に換算して13万7千トンの輸入枠を設定した。交渉で、オーストラリアやニュージーランドはバターや脱脂粉乳などの個別の乳製品ごとに輸入枠を設定することを要求した。

しかし、我々は生乳に換算して一括の輸入枠を設定し、この枠の中でどの乳製品を輸入するかどうかは、それぞれの乳製品の国内需給状況を見ながら、国家貿易企業であるALICが決定できるようにした。これだと、すべてバターで輸入することも可能となる。交渉文書中の「少なくとも現行条件で」約束するという文言を盾にとって、これが日本の現在の輸入制度(つまり“現行条件”)だと主張して、譲らなかったのだ。私がこの交渉に参加する前から、畜産局にいて考えていた対処方針通りに進んだ。

この点は、オーストラリアやニュージーランドが納得したかどうか、最後まで不安だった。小さな交渉でも合意していないと主張されれば、農業ばかりかウルグアイ・ラウンド交渉の全てのプロセスが白紙に戻ってしまう。私の上司は交渉の最終日までオーストラリアなどが反対の意思を表明していないか確認していた。

乳製品の高関税も輸入枠も全部一つのパッケージである。酪農家が「13万7千トンの輸入枠をなくせばよい」というのなら、「関税化などしないで、ガット・パネルで敗訴したまま、関税30%で自由化すればよかった」と言いたくなる。13万7千トンどころか、北海道の生乳生産の約半分の200万トンはなくなるだろう。イソップ童話の欲張りな犬のようだ。

北海道の酪農が発展したのは、酪農家だけの力ではない。不足払い法や乳製品の貿易制度などの保護があるのを当然のように思っているのかもしれないが、それがなかった時の北海道酪農を想像してもらいたい。酪農家に我々の努力が評価されないのは、残念というより無念である。もし、どうしても輸入に反対ならALICの廃止を主張してはどうか?

論点3:世界と日本の食料安全保障~なぜインドが行う輸出制限をアメリカは行わないのか?

穀物のうち、生産量・消費量が多いのは、米、小麦、トウモロコシであり、これらは三大穀物と言われる。穀物と大豆は人にとって主要なカロリー源であるうえ、家畜のエサとなって間接的に牛乳や食肉などの畜産物を供給する重要な農産物である。ここでは、 “油糧種子”に分類される大豆を含めて「穀物」と呼ぶ。

物理的なアクセスが困難となる食料危機

食料危機には二つの場合がある。

一つの食料危機は、物理的に食料にアクセスできない場合である。ロシアに包囲され陥落したマウリポリでは、ウクライナ政府や赤十字からの食料が市民に届かなくて、飢餓が生じた。東日本大震災でも地震発生後しばらくは食料が被災地に届かなかった。途上国では、エチオピア北部の内戦のように紛争が発生して、食料を入手できなくなる事態がしばしば生じる。

アメリカ、オーストラリア、EUなど、輸出国で政情が安定している国では、東日本大震災のように災害などで局所的に輸送網が寸断される場合を除き、このような危機は起きない。これに対して、先進国でも食料の過半を輸入に依存している日本のような国では、台湾有事などでシーレーンが破壊され、輸入が途絶すると、国全体に大変な食料危機が起きる。

日本周辺で軍事的な紛争が起こり、日本自体がこれに巻き込まれる場合には、輸入は完全に途絶する。これに至らない部分的な途絶や途絶する期間の長短などさまざまな状況があるだろうが、近くで軍事的な紛争が起きれば、船会社が日本の港への輸送を拒否するなど、シーレーンに影響が生じる。

シーレーンに大きな影響が生じると、小麦も牛肉もチーズも輸入できない。輸入穀物に依存する日本の畜産はほぼ壊滅する(畜産は食料安全保障に貢献しない)。生き延びるために、最低限のカロリーを摂取できる食生活、つまり米とイモ主体の終戦直後の食生活に戻る。

当時の米の一人一日当たりの配給は2合3勺だった。今は1日にこれだけの米を食べる人はいない。しかし、肉、牛乳、卵などの副食がほとんどなく、米しか食べられなかったので、2合3勺でも当時の国民は飢えに苦しんだ。

現在、1億2550万人に2合3勺の米を配給するためには、玄米で1600万トンの供給が必要となる。しかし、農政は、米価維持のため減反で米生産を減少させてきた。米価を高く維持し零細で非効率な兼業農家を滞留させることで、その兼業(サラリーマン)収入を預金として活用したJAバンクは、日本トップ級のメガバンクに発展した。2022年の米生産量は、ピーク時(1967年1445万トン)の半分以下の670万トンである。今、輸入が途絶すると、半分以上の国民が餓死する。

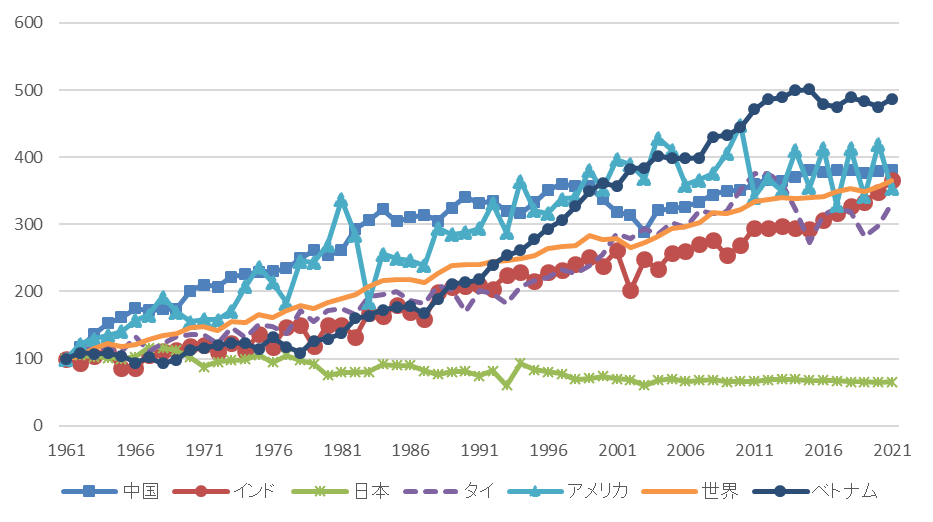

農業界は、食料自給率向上や食料安全保障を叫びながら、それを損なってきた。1960年から比べて、世界の米生産は3.5倍に増加したのに、日本は4割の減少である。しかも、補助金を出して主食の米の生産を減少させている。まさに「亡国農政」だ。

各国の米生産量推移 (1961年=100)

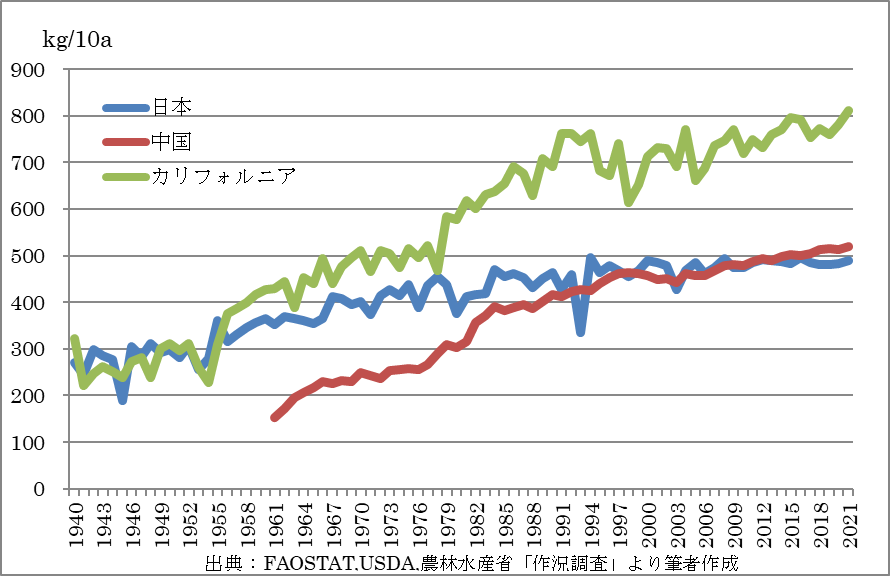

米を減産する減反政策の下で、面積当たりの収量(単収)を向上するための品種改良はタブーとなった。1960年には日本の半分しかなかった中国にも抜かれてしまった。逆に言うと、収量の高い品種の米を作付けると、米生産は大幅に増加する。

日本、アメリカ、中国の米単収推移(精米換算)

経済的なアクセスが困難となる食料危機

途上国で問題となるのは、穀物価格が高騰し食料を買えなくて飢餓が生じるという場合である。

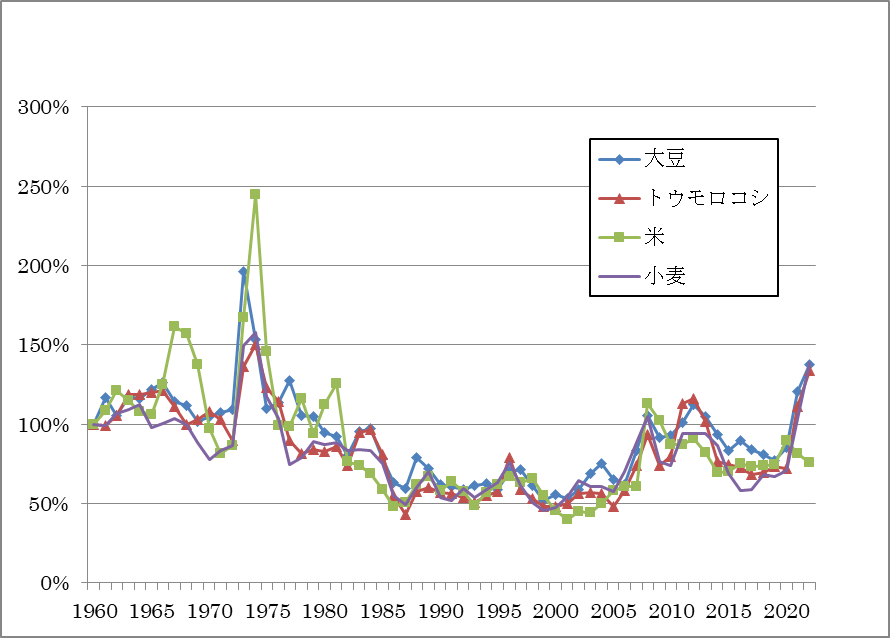

物価変動を除いた穀物の実質価格は、過去1世紀以上ずっと低下傾向にある。人口増加を穀物生産の増加が大幅に上回ったからである(1961年比では、2020年人口2.5倍に対し、米3.5倍、小麦3.4倍)。次の図は、1960年を100とした場合の(物価変動を除いた)実質価格の推移である。名目価格では史上最高値と言われる現在の穀物価格も、実質価格では1973年よりもかなり低い水準にある。

物価修正した穀物価格の推移(1960年=100)

今後も従来からの作物改良に加え、ゲノム編集、培養肉などの画期的な技術による増産が期待される。将来、人口が100億人になるからと言っても、恒常的に穀物価格が高止まりして買えなくなるという心配はしなくてよい。

しかし、1973年、2008年や今回の2022年のように、突発的な理由で需給のバランスが崩れ、価格が急騰するときがある。槍のように突出するのでパイク”pike”と言われる。

1973年の危機は、ソ連が大量の穀物買い付けを行ったことにより発生した。2008年はトウモロコシのエタノール生産向けの増加というアメリカの農業・エネルギーの政策転換が引き起こした。2022年はロシアのプーチンによるウクライナ侵攻である。これらの事件は、誰も予想できない。しかし、結果として生じるパイクに、国際社会は対処しなければならない。

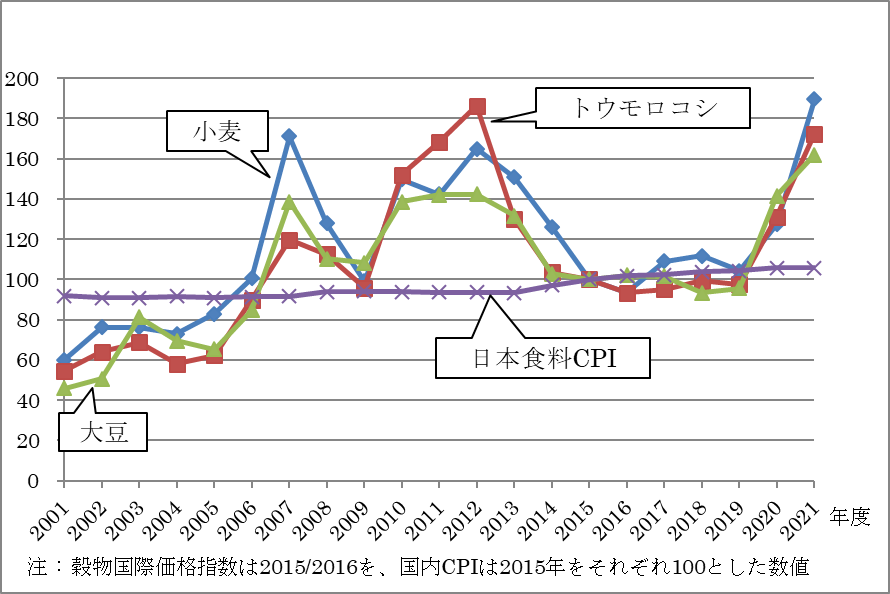

日本では、この種の危機は起きない。2008年、穀物価格が騰貴し、食料危機は北海道洞爺湖サミットの議題となったが、このとき、日本の食料品消費者物価指数は2.6%しか上がっていない。日本の消費者が飲食料品に払っている金のうち87%が加工・流通・外食への支出である。輸入農水産物に払っているお金は、2%に過ぎない。その一部の輸入穀物価格が3倍になっても、全体の支出にはほとんど影響しない。このような食料支出の構造は、欧米などの先進諸国に共通している。

穀物国際価格指数と国内CPI(消費者物価指数)の推移

穀物価格が上昇すると、日本が中国人に買い負けるなど、食料危機を煽る人たちが出てくる。これらの人の中には、世界の食料危機を国内の農業保護の拡大につなげたいという意図を持っている人が少なくない。しかし、中国人に高級マグロを買い負けても、小麦輸入の上位3か国、インドネシア、トルコ、エジプトに、日本が小麦を買い負けることはない。

これに対して、途上国の人たちは、支出額の半分程度またはそれ以上を、食料費、特に穀物などの農産物に充てている場合が多い。消費支出に占める食料の割合は、ナイジェリア59%、ミャンマー57%、ケニア56%、バングラデシュ53%(2021年、Our World in Dataより)となっている。この人たちにとって、穀物価格が倍以上になると、パンや米を買えられなくなって飢餓が生じる。今小麦価格が高騰し、中東やサブサハラ諸国で起きているのは、この種の危機である。

輸出制限に対する規制は有効か?

これには、二つの対策がある。需要面の対策としては、途上国の経済発展を支援して、かれらの所得を向上させることである。供給面の対策としては、途上国における食料・農産物の供給を増やして価格を下げることである。しかし、これらは長期的な課題であって、目前の食料危機を解決するものではない。このため、短期的な解決策として、直接穀物などを届けるという食料援助が行われてきた。

貿易面で考えられるのが、各国が行う輸出制限に対する規制である。ウルグアイ・ラウンド交渉で、輸入国である日本は、食料安全保障のためには、輸出国が行う輸出制限を規制すべきだと提案した。

交渉に当たった私は、規制される側の輸出国アメリカは反対するのではないかと心配したが、あっさりとアメリカは受け入れた。「問題ない。自由貿易こそが食料安全保障の途だ。アメリカは輸出を制限しない。」と言ったのだ。反対したのは、マイナーな輸出国インドだった。「インドのような国では、作況次第で輸出国になったり輸入国になったりする。食料が足りなくなったときに輸出しろと言われても困る。そもそも自国が困ったときに輸出制限をするのは当然ではないか。」と言うのだ。

日本提案は、輸出制限を行おうとする国はWTO農業委員会に通報して、輸入国と協議するという規定(WTO農業協定第12条)となって実現した。ただし、インドの反対によって純食料輸入途上国には適用しないこととした。

また2022年のWTO閣僚会議でも、WTOルールに則らない輸出規制を行わない旨の声明が出された。

しかし、私自身、世界の農産物貿易や輸出制限を行う国の実情についての理解が進むと、WTO農業協定第12条は輸入国の食料安全保障にほとんど役に立たない規定だとわかるようになった。その理由について簡単に説明したい。

“専門家”が知らない大輸出国の事情

まず、小麦、トウモロコシ、大豆の主要輸出国である、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンなどが輸出制限を行うことはない。

これらの国の所得は高いうえ、食料支出の9割は加工・流通・外食に対するものなので、穀物価格が上昇しても食料支出全体への影響は軽微なものにとどまり、消費者は影響を受けない。逆に、生産者は価格上昇の利益を受ける。

また、これらの国の輸出は、小麦を例にとると生産量の6~8割を占める。輸出しなければ、国内に穀物があふれ価格は暴落する。米中戦争で、中国に輸出できなくなったアメリカ産大豆の価格は暴落した。他方、国際市場では供給が少なくなった分、価格が上昇するので、他の輸出国は利益を得る。輸出制限はそれを実施する輸出国の利益を害する。

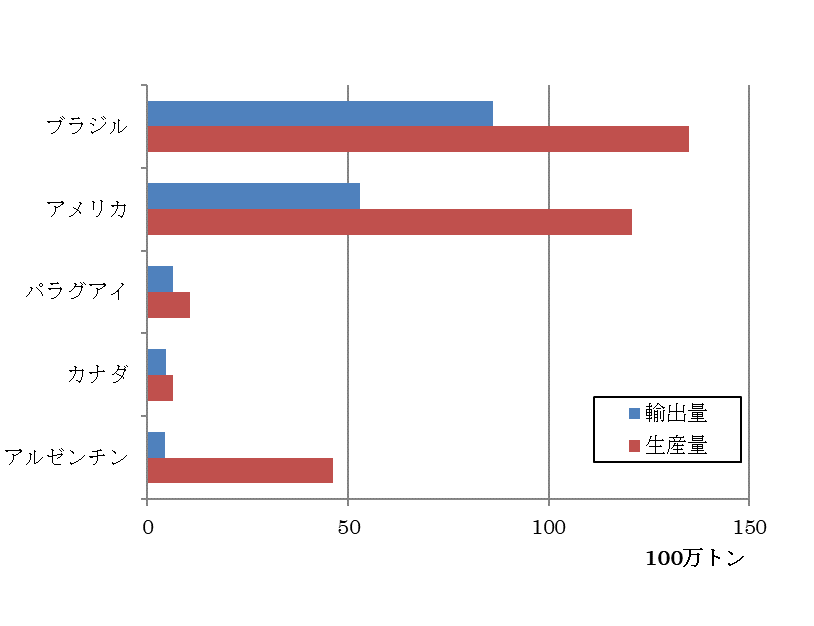

なお、アルゼンチンの大豆の輸出量が少ないのは、大豆に輸出税をかけて国内価格を低下させることで大豆油を安く生産し、これを輸出しているからである。大豆油に輸出補助金を与えているようなものだ。

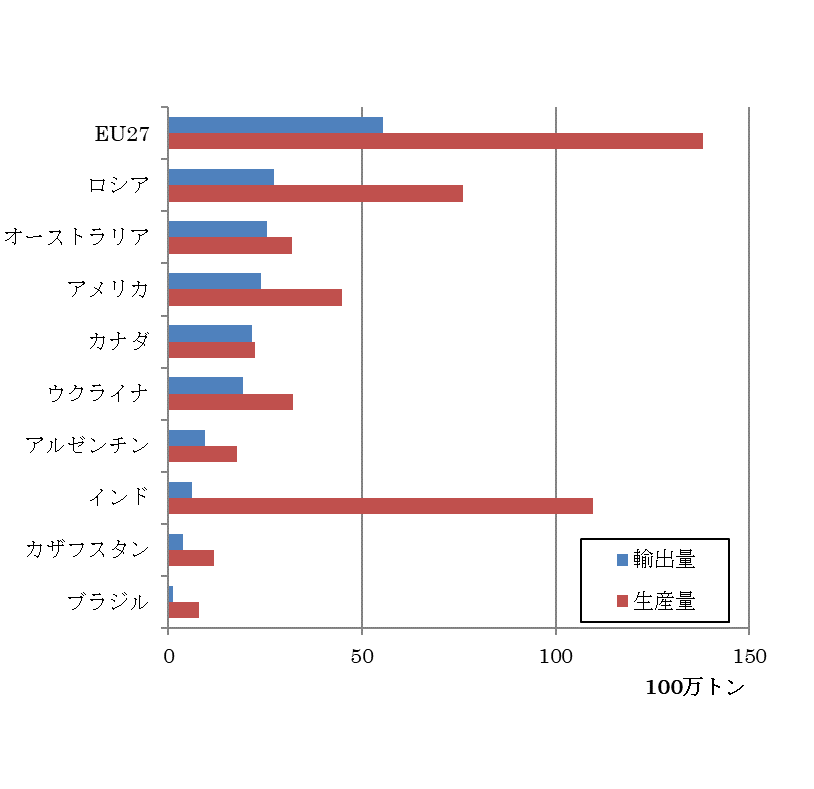

小麦輸出量・生産量(2021)

大豆輸出量・生産量(2021)

(出所)FAOSTATにより筆者作成

アメリカの失敗

過去、アメリカが輸出制限をした例が二回ある。

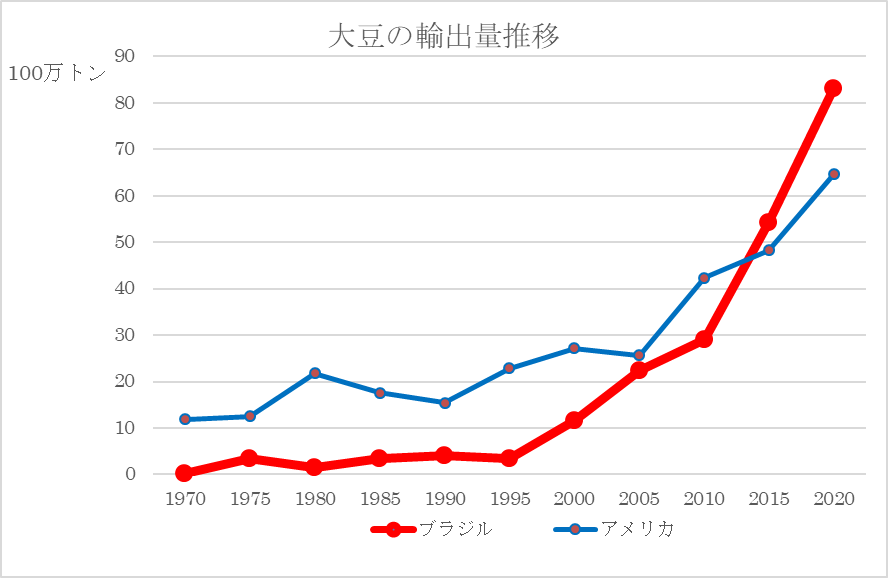

1973年アメリカは飼料として利用していたペルー沖のアンチョビーが不漁になったので、国内の畜産農家の飼料用に大豆を優先的に供給するため、大豆の輸出を禁止した。味噌、豆腐、醤油など大豆製品を食料として消費する日本はパニックに陥った。将来の供給不安を覚えた日本は、ブラジルのセラードと呼ばれる広大なサバンナ地域の農地開発を援助した。以来ブラジルの大豆生産は急激に増加し、瞬く間に大豆輸出を独占してきたアメリカを抜き去り、最大の輸出国になってしまった。

(出典)FAOSTATより筆者作成

1979年アフガンに侵攻したソ連を制裁するため、アメリカはソ連への穀物輸出を禁止した。しかし、ソ連はアルゼンチンなど他の国から穀物を調達し、アメリカ農業はソ連市場を失った。あわてたアメリカは、翌年禁輸を解除したが、深刻な農業不況に陥り、農家の倒産・離農が相次いだ。独占的な輸出国でない限り、外交・政治的観点から戦略的に穀物を利用することはできない。二度の失敗に懲りたアメリカはもう輸出制限をしようとはしない。

途上国の事情

2022年輸出制限を行った20か国以上の国の中で、(米についてのインドやベトナムを除いて)国際貿易に影響を及ぼすような国はない。

世界第2位の小麦生産国インドが小麦の輸出制限を行ったことが、世界の食料危機を招くとして報道され、鈴木氏もそのように主張している。インドの小麦生産量は1億トンを超える。しかし、輸出量は2020年93万トン、2021年には増加したが、それでも609万トンに過ぎない。人口が多く国内消費が大きいため輸出仕向けは少ない。また、生産量の水準が大きいため、少しでも豊作になると輸出が大きく増加し、不作になると大きく減少する。2023年は輸入国に転じるかもしれないと言われている。不安定な輸出国である。

これに対して、世界全体の貿易量は約2億トン、アメリカやカナダ、オーストラリアの輸出量は、2~3千万トン規模である。インドが輸出を禁止しても、世界の小麦需給に大きな影響はない。ちなみに、生産量第1位は中国の1億4千万トンであるが、輸出量はわずか4千トンに過ぎない(2021年)。

次に、これらの国のほとんどは途上国である。自由な貿易に任せると、小麦は価格が低い国内から高い価格の国際市場に輸出される。そうなれば、国内の供給が減って、国内の価格も国際価格と同じ水準まで上昇してしまう(いわゆる価格裁定である)。従来は小麦の輸入国だった場合でも、国内生産があれば輸出される。このとき、国内では供給が減るうえ価格は上昇する。消費者にとっては二重の痛手となる。このため、輸入国でも輸出制限を行う可能性がある。

収入のほとんどを食費に支出している貧しい人は、食料価格が2倍、3倍になると、食料を買えなくなり、飢餓が発生する。輸出制限を行う国はこれを防ごうとしたのである。つまり、輸出制限は自国民の飢餓防止のために防衛的に行っているに過ぎない。このような国に対して、国際社会が、「自国に飢餓が生じてまでも輸出をすべきだ」などとは、とても主張できない。

アメリカのような大輸出国が輸出制限をすることはないし、インドのような途上国が輸出制限をしても、国内に飢餓が生じてまで輸出しろとは言えない。輸出制限についての国際規律(WTO農業協定第12条)は、このような限界を持っている。

世界の食料安全保障への日本の貢献

穀物の中で米だけは例外である。米の3大輸出国は、インド、ベトナム、タイである。先進国ではない。所得の比較的高いタイを除いて、2008年穀物価格が高騰したとき、インド、ベトナムは輸出制限を行った。小麦等と異なり、主要な輸出国が輸出を制限するのである。

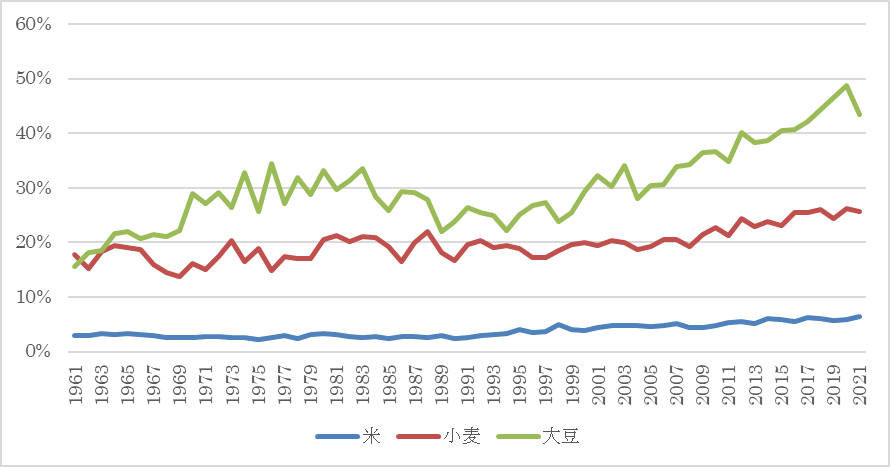

しかも、小麦等と異なり、米の場合は、生産に占める輸出の割合が極めて低い。小麦26%、大豆43%に対し、米は6%に過ぎない薄い市場“a thin market”である。輸出量としても、小麦2億トンに対し5千万トンと4分の1に過ぎない。そこで3大輸出国のうち、一人当たりの所得が低いインド(2千万トン輸出)やベトナム(5百万トン輸出)が輸出を制限すると、世界の貿易量が半減し、価格が大幅に上昇する(数値は2021年)。2008年の食料危機では、これら2国の輸出制限で、米価格は他の穀物よりも大きく上昇した。

米・小麦・大豆の全世界生産量に占める輸出量の割合の推移

これらの国では生産に占める輸出の割合が極めて低いので、輸出制限をしなくても、生産が少し減少しただけで輸出は大きく減少する。インドの場合、生産が10.7%減少しただけで、輸出量は100%減少する。他の穀物に比べ、米の貿易は極めて不安定である。さらに、米の場合、輸入国も途上国が多い。2008年インド、ベトナムの輸出制限により、米の輸入国であるフィリピンなどは大きな被害を受けた。

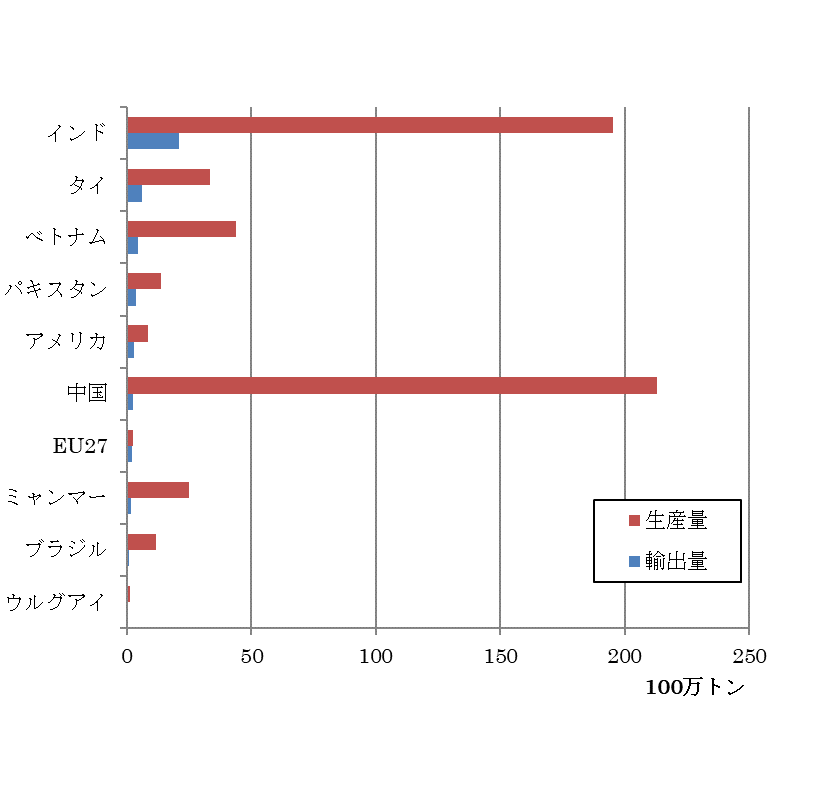

米輸出量・生産量(2021)

(出所)FAOSTATより筆者作成

つまり、穀物の中で、アジアの国が主食とする米の貿易は、食料安全保障の観点から大きな問題を抱えているのである。しかし、G7の中で、この問題の解決に貢献できる唯一の国がある。それは我が日本である。

価格支持で生じた過剰農産物を、EUは減産ではなく国際市場で処理してきた。これに対し、国内市場しか見てこなかった日本は、50年以上も減反政策で米の生産を減少させてきた。今の国内生産は670万トンを下回るまで抑制されている。しかし、潜在的な生産力は1700万トンある。減反を止め、700万トンを国内で消費し、1000万トンを輸出してはどうか。この時米の自給率は243%となるので、食料自給率は63%に上昇する。

政府は農産物の輸出振興を行っているが、もっとも有望な輸出品目は日本のおいしい米である。大量の米を輸出できれば、貿易赤字減少にも貢献できる。

これによって、世界の米の貿易量は2割上昇して6千万トンになる。タイやベトナムも5~6百万トン程度の輸出しか行っていない。日本はインドに次ぐ世界第2位の米輸出国になる。しかも、生産量の6割を輸出していれば、生産が多少減少したとしても、輸出量はインドのように減少しない。10%の生産減少でも17%の輸出減少である。日本は国際米市場でも例外的な安定的輸出国となる。これは、穀物貿易の中で、食料安全保障の観点からは最も弱い”vulnerable”部分である米貿易に対して、瑞穂の国、日本が行う重要な貢献ではないだろうか?

日本にとってシーレーンが破壊されるという物理的なアクセスが困難となる事態には、輸出もできない。このとき平時に輸出していた1000万トンを国内に回せば、1億2千万人の同胞の飢餓を回避できる。これは財政負担のかからない無償の備蓄の役割を果たす。

世界の食料安全保障への貢献が、日本の食料安全保障につながる。「情けは人のためならず」ではないだろうか?

生産を拡大すべきは、米であって麦・大豆ではない。農政は、水田を畑地に転換して米生産を減らし、無駄に財政負担がかかるの生産を振興しようとしている。現在、国産の麦・大豆について、消費者は国際価格よりも高い価格を払っているうえ、現在2300億円の財政負担をして生産を振興しているが、130万トンの麦・大豆しか生産できていない。2300億円で小麦の年間消費量を上回る700万トンほどの小麦を輸入・備蓄できる。危機が起きたときに、130万トンしかないのと700万トンあるのとでは、大きな差である。

減反は、国民にとって、納税者として補助金を負担しながら、米価を上げて消費者としても負担も高めるという異常な政策である。減反廃止で3500億円の補助金がなくなり、消費者は米価低下の恩恵を受ける。価格低下の影響を受ける主業農家に補償するとしても1500億円で済む。危機の時には1000万トンの米備蓄がある。逆に、水田をなくせば、水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能も損なう。

しかし、危機が長引くと、翌年の供給を考えなければならない。シーレーンが破壊されると、石油も輸入できない。石油がなければ、肥料、農薬も供給できず、農業機械も動かせないので、単収は大幅に低下する。戦前は、化学肥料はある程度普及していたが、農薬や農業機械はなかった。この状態に戻る。

終戦時、人口は7,200万人、農地は600万ヘクタールあった。仮に、この時と同じ生産方法を用いた場合、人口が1億2550万人に増加しているので、農地面積は、1,050万ヘクタール必要となる。しかし、農地は宅地への転用などで440万ヘクタールしか残っていない。

ゴルフ場、公園や小学校の運動場などを農地に転換しなければならないが、九州と四国を合わせた面積に相当する600万ヘクタールの農地を追加することは不可能だ。真に国民への食料供給を考えるなら、大量の穀物を輸入・備蓄して危機に備える必要がある。このためには、減反廃止で余った金を活用すればよい。

ロシア軍がキーウを陥落できなかったのは、食料や武器などを輸送する兵站に問題があったからだ。食料がないと軍を動かすことはできない。戦前、農林省の減反提案を潰したのは陸軍省だった。減反は安全保障に反する。

日本の食料安全保障は軍事的な安全保障と一体的に考えなければならない。エネルギーも同じである。軍事的な安全保障は、防衛省だけで対処できるものではない。日本の問題は、政府部内にこれらを総合的に分析・判断・処理する組織がないことである。縦割りの組織では有事に備えられない。

JA農協など農政トライアングルに食料政策を任せてしまった結果、日本の食料安全保障は危機的な状況になっている。有事になると、日本は戦闘行為を行う前に食料から崩壊する。国民は食料政策を自らの手に取り戻すべきだ。

論点4:個々の品目の残留農薬値を比較するのはナンセンス

TPPに参加するかどうかが議論された際、ある農業団体は、残留農薬の基準について、アメリカよりも日本の基準が厳しいものがあるかどうか、国立医薬品食品衛生研究所に照会した。

そこで見つけたのが、米の残留農薬の基準について、クロルピリホスという殺虫剤の基準は、日本が0.1ppmであるのにアメリカは80倍の8ppmだというものだった(アメリカの方が厳しい食品もあると言われたのだが、それはTPP反対には役に立たないので、無視した)。そこで、TPPに参加すると、日本の基準がアメリカ並みに低くされるという主張を、鈴木氏は行った。今回主張している遺伝子組み換え農産物と関連するグリホサートと同じである。

食品の安全(と貿易の関係)を規律しているのは、WTOのSPS協定である。そのSPS協定では、食品の安全基準は国際基準への調和が求められるのであって、アメリカという特定の国の基準への調和が求められるのではない。これが認められれば、まさに国際法の秩序を無視するような主権の侵害だし、SPS措置をとることは、各国の主権的な権利だというSPS協定の基本原則にも反する。

日本だけでなく、TPP交渉に参加しているどの国もアメリカの基準に合わせることなど認めるはずがない。しかし、こんな間違ったことでも、国際法やSPS協定について知識のない人は、堂々と主張した。

鈴木氏は、安全性基準がどのように作られるのかという基本的なことを理解していない。残留農薬の基準の設定は、まず動物実験を通じて、どれだけの量を超えると動物に影響が生じるかを決定する。それを人間に適用するために、安全係数をかけて、ADI“acceptable daily intake”と呼ばれる一日摂取許容量を定める。安全係数には通常100分の1が使われる。つまり、人間については、100で割ってより厳しいものにするということである。ADIとは、『生涯にわたって毎日食べ続けても健康への悪影響はないと判断される量』である。

以上の分析では物質そのものの安全性/毒性についての情報は提供できるが、食品中に含まれる物質を摂取することによるリスクの情報は提供できない。実際にどれだけ摂取しているのかを知るために、実際の食事から取る量を分析・推計したり、汚染実態調査と食品消費量から統計学的に摂取量を推定したりすることが必要となる(これを「暴露評価」“exposure assessment”と言う)。

例えば、ある物質のADIが決められた後、いろいろな食品への残留実態や食品の摂取量を考慮して、食品ごとに当該物質の最大残留濃度(ハザード摂取許容量)を決定することとなる。したがって、ADIが同じでも各国で食品の摂取量(暴露量)が異なれば、各国の食品ごとの最大残留濃度基準は異なる。ある食品の消費の多い国では、当該食品の最大残留濃度を少なくしなければならない。

つまり、ADIが日米で同じであっても、米の消費量が少ないアメリカでは多くの残留農薬量が米に割り当てられることになる。アメリカで米の残留農薬基準値が高いのはこのためだ。もちろん、ほかの食品では低くなる。個別の食品についての残留農薬の基準値を比較して、どちらの国の基準が厳しいかを議論することはナンセンスだ。比較するとすれば、ADIである。

クロルピリホスについて、日本のADI(0.001mg/kg体重/日)は国際基準(Codex:0.01mg/kg体重/日)よりは厳しいが、アメリカのADI(0.0003mg/kg体重/日)は日本より3倍も厳しい。アメリカの基準に合わせると日本の安全性基準はむしろ引き上げられる。

今回、鈴木氏が問題だとしているグリホサートについても同じだ。2017年政府は個別品目への配分は国際基準を参考にして変更したが、ADIは変えていない。個別品目の残留農薬値も上がったものもあれば下がったものもある。グリホサートに発がん性があるという主張はでっち上げだということが明らかになっているし、個々の食品から検出されてもそれが基準値以内であれば、全く問題ない。

なお、SPS協定は各国が国際基準より高い保護の水準を設けることができ、科学的証拠に基づけば厳しいSPS措置を設定できることを認めている。国民の生命・健康を保護するためにSPS措置をとることは、各国の主権的な権利だという考えに基づくものだ。

このように、鈴木氏の主張も含め、TPPに反対する様々な主張は、根拠のないデマだった。当時は、真偽を判断する知識を持たない多くの人がこれを信じた。しかし、TPPも日米貿易協定も実施されているが、何らの問題も起きていない。通商問題などについて知識のない経済評論家たちによって、おびただしいTPP反対本が出版されたが、書いた人たちは消えていったか、そんなことを主張したことはないような顔をしている。

論点5:遺伝子組み換え食品への表示変更はアメリカの圧力か?アメリカはそんなに強いのか?

鈴木氏はアメリカにいじめられた経験があるのか、かなりの反米主義者だ。逆に、私はアメリカに交渉で負けた思い出はない。ウルグアイ・ラウンド交渉の際は、それほど高い地位にはいなかったが、日本の主張をアメリカに十分認めさせたのではないかと思っている。

私が事実上の首席交渉官としてアメリカと対峙したのは、2001年から2002年にかけての2度にわたるAPECの貿易大臣会合だった。“事実上の”と言ったのは、上司もいたが、私が独りでアメリカと交渉したからである。2001年の時、アメリカが貿易大臣会合の最大のイッシューとして取り上げてきたのは、ある農業の貿易問題だった。同行した外務省経済局長(後に駐米大使)が、「この問題は最後までもつれるので、その時は私の出番だ」と意気込んでいたが、私のレベルでアメリカ、オーストラリアなどとの交渉を日本に有利な内容でまとめてしまった。彼の出番は作れなかった。

2002年の貿易大臣会合では、アメリカは、EUの遺伝子組換え食品の表示規制が厳しすぎてEUに輸出できないので、APECの貿易大臣全員でこれをやめさせるようEUに申し入れるべきだと提案してきた。これが貿易大臣会合の最大のイッシューだった。当時アメリカでは表示規制なし、日本の規制はEUほど厳しくはないというものだった。日本はEUを攻撃すると次に日本を攻撃してくるだろうと考え、この提案に反対しようと考えた。

私は、APECが一対一の交渉となる二国間ではなく多数国間交渉の場であることに着目した。日本に賛同する仲間を作れば、アメリカに対抗できる。そこで、APEC加盟国の表示規制を調べたところ、オーストラリア、ニュージーランドが日本と同様の規制を行っていることを見つけた。この両国の代表に会って日本を支持するよう要請し、支持をとりつけた。

こうしてアメリカを孤立させ、その提案を葬った。貿易大臣会合に出席するためアメリカの通商代表がはるばるタイに到着したときには、アメリカの提案は交渉のテーブルからなくなっていた。後に世界銀行総裁になったこの通商代表は、貿易大臣会合で「ある国のせいでアメリカの要求が認められなかった」と、あたり散らした。

2年続けて私に同行した部下から「山下参事官は、なぜいつも勝つのですか」と、不思議そうに言われた。日本も負ける交渉ばかりしているのではない。

消費者の不安と遺伝子組換え農産物の実際

遺伝子組換えの農産物・食品やゲノム編集食品については、遺伝子を操作して新しい農産物や食品を供給することに、消費者は不安を感じる。しかし、どの国も安全性が確認された遺伝子組換え食品しか流通を認めていない。各国で規制が異なるのは、安全だとして流通を認めた遺伝子組換え食品について、どのような表示を義務付けるかどうかである。アメリカと自由貿易協定を結んでも、危険な食品を食べさせられることはない。

アメリカでも、家畜の飼料に使われるトウモロコシや大豆には遺伝子組換え農産物を開発してきたが、主として人間の食用に使用される小麦や米については遺伝子組換えの活用は控えめである。消費者のアレルギーが強い中で、法的には可能でも、日本の生産者が遺伝子組換え農作物を作付けするとは思えない。

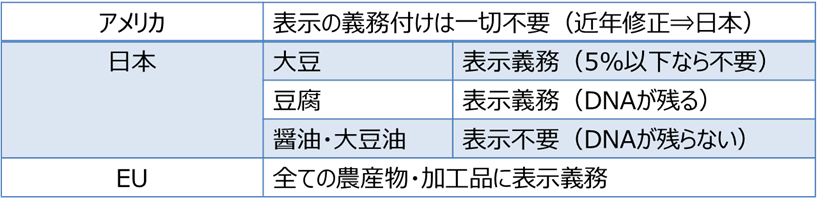

実際には日本の消費者は遺伝子組換農作物を大量に摂取している。エサ用として遺伝子組換トウモロコシが15百万トン、食用油用として遺伝子組換大豆3百万トン、遺伝子組換菜種2百万トンが、輸入されている。豆腐と違い、加工度が高い油になると、DNAが残らないので、遺伝子組換大豆使用という表示が要求されないから、我々は気づかないだけだ。

遺伝子組換えやゲノム編集の食品に対する日米欧の表示規制

最近までアメリカは、安全性さえ確認されれば、遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品の機能は“実質的に同等”なので、表示規制は全く不要だという立場だった。日本は、豆腐、納豆など遺伝子組換え大豆のDNAやたんぱく質が残存し検出される食品についてのみ、遺伝子組換え農産物を使用したという表示を義務付けている。遺伝子組換え農産物が重量比で5%以下であれば遺伝子組換え農産物使用の表示義務はなく、また「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示を任意で行うことは可能だった。

遺伝子組み換え食品の国別表示規制

これに対してEUでは、豆腐などの製品だけでなく、しょう油や大豆油など、DNAなどが残存せず、したがって検出できない製品についても、0.9%以上遺伝子組換え農産物が含まれていれば、遺伝子組換え食品だという表示を要求している。食品からDNA等が検出できない以上、製品を調べただけでは表示が正しいかどうか検証できないので、遺伝子組換え農産物とそうでない農産物について、すべての流通段階で、倉庫や帳簿の上で、厳格に分別・区分けする(分別生産流通管理)ことを義務づけるしかない。これには高いコストがかかるので、事実上遺伝子組換え農産物は流通から排除される。アメリカがAPECで問題にしたのは、このためだ。

ところが、アメリカでも、遺伝子組換え食品に対する警戒が高まってきたことを背景に、2016年遺伝子組換え食品等について情報公開を求める法律(通称"Bioengineered Food Disclosure Law")を制定した。この法律に基づき、分析における検出可能性を考慮して、油などの高度精製品は情報開示の対象から除外することとし、許容される混入割合として重量比5%以下を採用した。TPP交渉の参加を巡って、日本はアメリカと同じ規制を強制されるという主張があった。しかし、アメリカが日本と同じ規制を採用したのだ。

2018年日本は、以上の基本的な仕組みを維持したうえで、消費者団体の要請を入れ、特に任意表示を厳格化した。義務的表示については、分別生産流通管理をした遺伝子組換え食品を原材料とするときは、「遺伝子組換え」と、分別管理していない場合には「遺伝子組換え不分別」という表示が義務付けられる。

問題は任意表示だ。これについては、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし等については、適切に分別生産流通管理された旨の表示を可能とするが、意図せざる混入がゼロでない限り、「遺伝子組換えでない」等の表示を認めないこととした。

この表示をしようとすると、全ての粒でDNA検査をするしかない。アメリカから非遺伝子組換え大豆を輸入する際、船の倉庫に前回輸送した遺伝子組換え大豆の粒がわずかでも残っていたら、「遺伝子組換えでない」という表示はできなくなる。このため、事実上遺伝子組換え大豆を生産しない国産大豆しか、この表示はできなくなる。任意表示の規制は、2023年4月から施行される。

流通を認めた遺伝子組換え食品自体は安全と判断されているのに、表示規制をここまで厳格化することにどれだけのメリットがあるのか疑問だ。農業と同じく食品の安全などについても一部の消費者代表の意見が反映されやすくなっている。

鈴木氏は、伝聞に基づいて、この規制変更はアメリカに強制されたものだというが、そうだろうか?日本はアメリカからも非遺伝子組換え大豆を輸入して納豆などを作っている。アメリカの船の中に一粒でも遺伝子組換え大豆が残っていたら、「遺伝子組換えでない」という表示はできなくなる。日本では、遺伝子組換え大豆の生産はないから、日本の産地から工場に輸送する過程で遺伝子組換え大豆が混入する恐れは少ない。これは日本産に有利な改正である。アメリカが要求する利益があるとは思えない。

ゲノム編集された食品の規制についても、各国とも従来の遺伝子組換え食品と同様の考え方に立っている。EU(欧州司法裁判所の判断による)は、ゲノム編集された食品も遺伝子組換え食品と同様、すべてについて表示が必要だとしている。

EUは食品や農産物が作られる課程・プロセスに応じて規制しようとする。これに対して、日本やアメリカは、プロセスではなく、作られたモノに着目して規制すべきだとする考えだ。

2019年3月厚生労働省の専門部会は、ゲノム編集技術を使って品種改良された農水産物の多くで、安全性の審査を求めず、国に届け出するだけで食品として販売してよいとする報告書をまとめた。これも遺伝子組換え食品の規制の延長線上にある。つまり、ゲノム編集でも遺伝子組換え食品のように他の生物の遺伝子を挿入するような場合には、安全性の評価を行い、流通させるかどうかを判断するが、そうでない多くのゲノム編集された食品については、自然界のものと異ならないので、安全性の評価は不要となり、開発した企業などに届け出だけで流通させて良いとしたものだ。届け出は任意で、違反しても罰則はない。表示の規制についても、消費者庁は2019年9月、遺伝子組換え食品と同様、他の生物の遺伝子が食品中に残存しない限り、表示の規制は不要であるという判断を行った。

ゲノム編集でグローバル企業が利益を得るのか?

遺伝子組換え農産物を開発したのは、少数の大企業だ。細胞に他の遺伝子を送り込む際にゲノムのどこに入り込むかがわからないため、多数の中から良い位置に入り込んだものだけを採用するので、これに多大なコストが必要となると言われる。また、食としての安全性の確認や環境影響評価にもコストがかかる。

これに対して、ゲノム編集を応用しようとしているのは、小さな企業や大学の研究者たちだ。大きなコストをかける必要がないので容易に活用できるからである。鈴木氏は、「ゲノム編集作物の多くはグローバル種子・農薬企業が特許を持ち、彼らに莫大な利益が入る仕組みになっている」という。しかし、開発者の多くが中小の事業者であるし、彼らが開発した特許を譲渡しない限り、このようなことはありえない。

ゲノム編集で生産された農産物や食品は、安全性を重視するようになってきた日本やEUなどの消費者には受け入れられないかもしれない。しかし、未だに量の不安を抱えている途上国の食料安全保障に貢献する。日本はゲノム編集で単収が向上した米を途上国に輸出することも検討すべきだ。また、日本のような国でも健康や生命身体の維持に役立つ高機能ゲノム編集食品は受け入れられるだろう。現在糖尿病治療に使われているインスリンは遺伝子組換え技術を活用したものだ。

まとめの感想

国民は専門家のウソを見抜けない。農業の従事者でも複雑な農業政策についてほとんど知らない。日本の農業保護が少ないなど、直感や常識からすれば間違いだとわかるはずなのに、農業経済学者の中にも信じている人がいるのだ。

これまで、鈴木氏は誤った主張を繰り返してきた。私が不思議なのは、農業経済学界の中に、これを正そうとする人がいないことだ。そんなことをしても、学者としての業績にプラスにならないと思っているのだろうか?学界の中で論争が起きると、農業村の一員としての団結に亀裂が生じるとでも思っているのだろうか?私は、若手には前者の、指導的な立場にある人には後者の認識があるように思う。農業経済学界の門外漢である私が、その役割を果たさなければならないのは、おかしな話だ。

より深刻だと思うのは、誤ったことを教えられる東大農学部の学生たちについてだ。彼らは、教授の言っていることを正しいと思うだろう。彼らが農業界の指導者になれば、間違った知識や主張が拡散してしまう。農業経済学界のリーダーの地位にある人たちは、社会に対する責任を自覚すべきだ。

鈴木氏とだぶるのは、戦前"小農主義"を唱えた東京帝国大学教授の横井時敬だ。小農を維持すべきだとする彼の"小農主義"は、貧しい小農を擁護するものではなく、それを圧迫していた地主階級擁護の主張だった。小作人が多く、その耕作規模が小さいほど、農地あたり多くの労働が投下されることになり、単収(土地生産性)は向上し、収量の半分に当たる地主の米納小作料収入が増加する。小作人を減少させたくない横井は、農民が農村から都市に行かないよう、高い教育を受けさせてはならないと主張した。これには、農業収入を少なくして兼業に依存せざるを得なくさせ、大資本へ安価な労働を提供するという意図も隠されていた。逆に小作人からすれば、小作人が多いほど一人あたり耕作面積が少なくなり、収入は減少する。

耕作農民の立場に立つ柳田國男は地主制と対峙した。農家を貧困から救うためには、他産業への移動などで農家戸数を減少させて農家当たりの耕地面積を拡大するしかない。柳田は、小農が家族のいる農村から離れて都市や海外に出ていくのは、土地が狭くて農業では生活できないからであり、彼らを節操がないと批判するのは極めて思いやりのない人だと、農学界の大御所横井を痛烈に批判した。

戦後、小農主義は地主階級に代わって台頭したJA農協という農業勢力と結びついた。柳田の後継者は少ないが横井時敬の後継者は多い。

ある農業経済学の泰斗は亡くなる前、私に「日本農業をダメにしたのは農業経済学者だ。山下さん、何とかしてほしい。」と繰り返し言っていた。農業経済学界の現状を憂いたのだろう。

柳田國男や東畑精一など、農業経済学が輝いていた時代の人たちは、農業だけの狭い利益を考えていたのではなかった。「経世済民」は常に彼らの念頭にあったことだった。農産物価格を上げて農家所得を増加することは、国民消費者に負担をかけるので、最もやってはいけない政策だとされた。一部一階級の利益を追求することは、柳田國男が最も忌み嫌ったことだった。

減反がやってはいけない政策だということは、経済学を少し勉強すればわかるのに、減反廃止を唱える農業経済学者はいない。日本の農業経済学者は経済学を勉強していないようだ。

農業経済学者に農政トライアングルの奉仕者とならないことを請いたい。もう一度、柳田や東畑のような農業経済学者を見たいものだ。そうでなければ、日本の農業経済学は、その泰斗が心配したように、ただ消えゆくのみ”just fade away”だ。

(参考文献)

伊藤淳史 『PL480タイトルⅡをめぐる日米交渉』農業経済研究第92巻第2号、2020年

日本農業研究所編纂『農林水産省百年史』下、1981年

柳田國男『中農養成策』柳田國男全集第29巻ちくま文庫所収、1904年

山下一仁『詳解WTOと農政改革』食料・農業政策研究センター、2000年

山下一仁『食の安全と貿易-WTO・SPS協定の法と経済分析』日本評論社、 2008年

山下一仁『いま蘇る柳田國男の農政改革』新潮選書、2018年

山下一仁『国民のための「食と農」の授業 ファクツとロジックで考える』日本経済新聞出版、2022年

山下一仁『日本が飢える! 世界食料危機の真実』幻冬舎新書、2022年

OECD “Agricultural Policies in OECD Countries:A Positive Reform Agenda”, 2002