トウモロコシなど穀物の国際価格が上昇して、それを飼料として使う畜産経営が苦しくなっていると報道される。特に、テレビでは、酪農経営が困難になっていると紹介されることが多い。同じく飼料価格が上昇して経営に打撃を受けても、養豚農家がテレビに出ることは少ない。おそらく、多くの人は広い草原で草を食むクリーンな牛をイメージして、その牛を飼っている酪農家にも親近感や同情の念を持つのだろう。放送する側も、テレビの画面に豚が出るより牛が出る方が視聴者にアピールすると考える。「このままでは多くの酪農家が離農する」という専門家のコメントに多くの人が納得する。

厳しい年も良い年もあるはずだ

確かに、2022年畜産農家が飼料として使う輸入トウモロコシの価格は上昇している。畜産では、飼料代がコストの大部分を占める。豚肉、ブロイラー、鶏卵などでは、飼料代が8割程度も占める。畜産物は飼料の加工品と言ってよいくらいである。

酪農の場合も、労働費を除くと、飼料代は費用の半分程度を占めるので、トウモロコシを原料とする飼料の価格上昇は、酪農経営にマイナスの影響を与えることは間違いない。

しかし、経営が苦しいのは、酪農・畜産ばかりではない。コロナ禍で客が減少した、飲食店、ホテル・旅館、航空業界など、多くの業者が経営に苦しんでいる。これらの業者も今年だけの損益を考慮して経営を行っているのではないはずだ。それ以前の酪農経営はどうだったのだろうか?

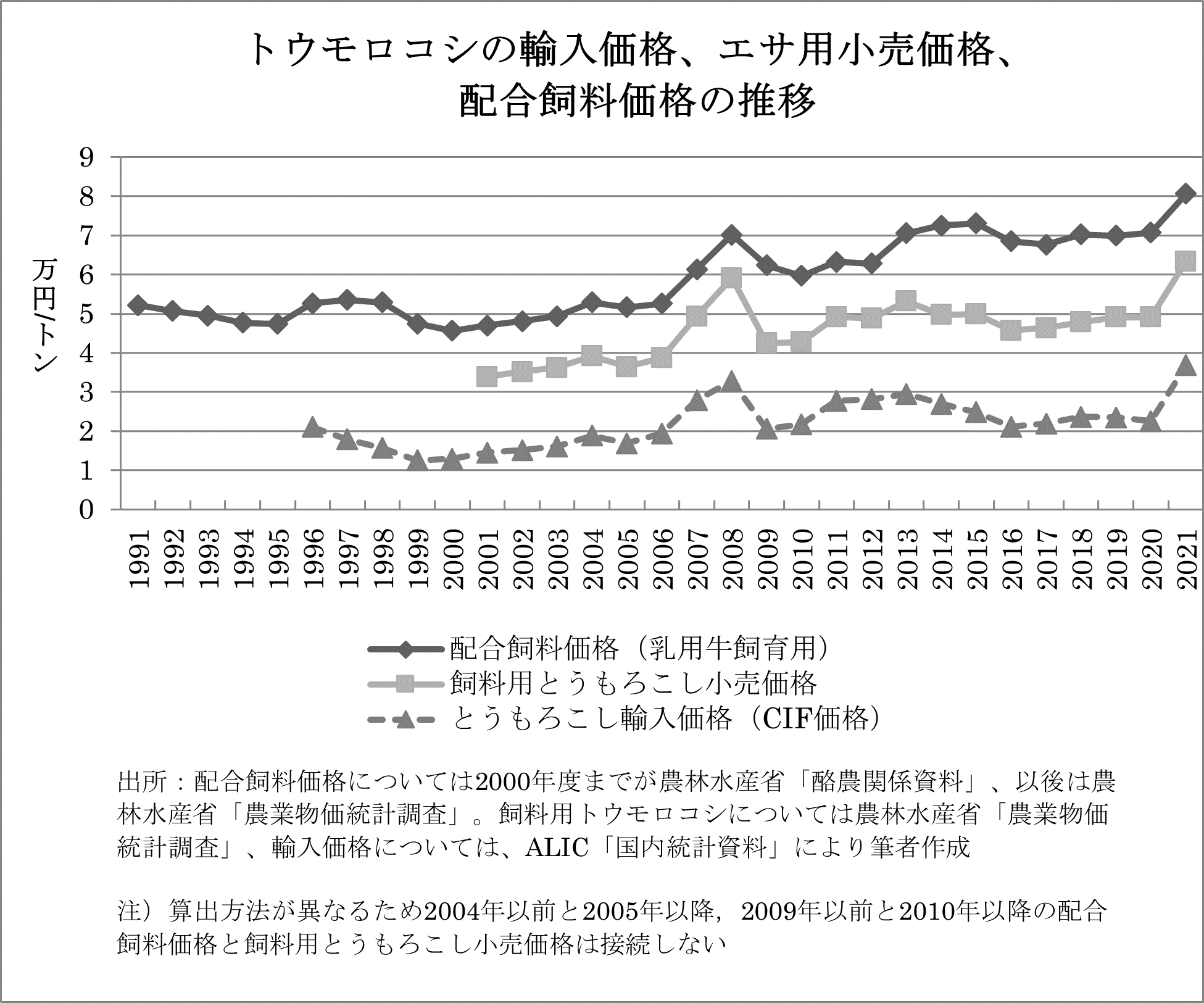

株式だけでなく、原油、鉱物、穀物など一次産品の価格は変動する。特に、穀物の国際価格は時々大きく上昇する。槍のように突出するので、パイク(pike)と呼ばれる。2022年以外にも、最近では、2008年や2012年にもパイクがあった。

2017年の平均酪農所得は1600万円超だった

ところが、2014年から2020年までの7年間、トウモロコシ価格は、低位で安定していたのである。この時は今と逆で、酪農経営は良好ではなかったのだろうか?

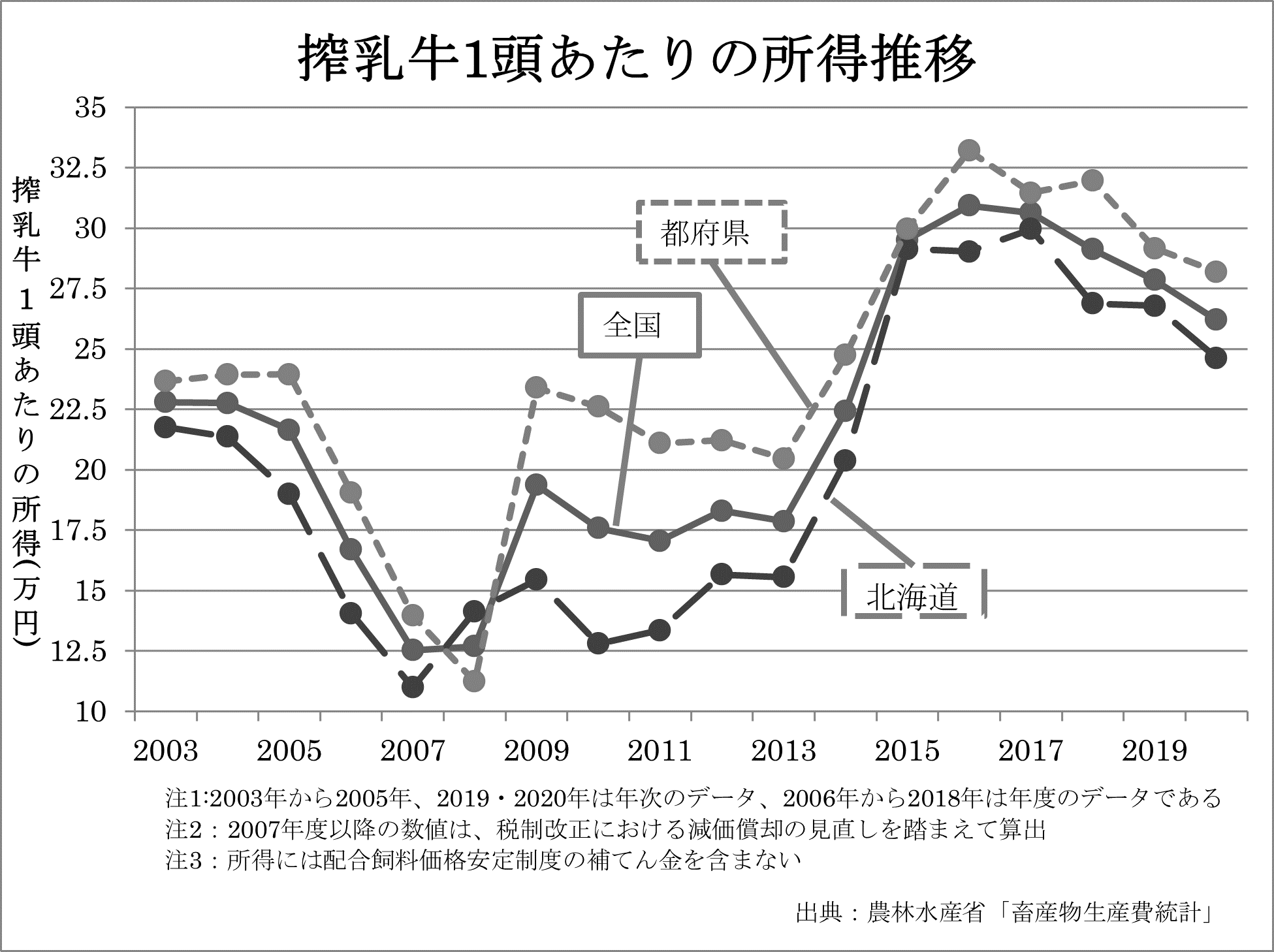

その通りである。酪農家の平均所得(収入からコストを引いたもの)は2015年から2019年まで1000万円を超えて推移している。酪農所得が1000万円を超えるようなことは、過去になかったはずだ。最も高かった2017年は、酪農家の平均で1602万円である。この年100頭以上の牛の乳を搾っている階層は、北海道で4688万円、都府県で5167万円の所得を上げている(農林水産省「農業経営統計調査」)。国民の平均所得の10倍以上だ。最近まで、酪農経営は絶好調だったのである。なお、北海道より都府県の所得の方が高いのは、都府県の場合、ほとんど輸入飼料に依存しているので、低水準のトウモロコシ価格のメリットをより多く受けたからだ。

今年の所得はこれよりも低下するだろうが、経営の苦しいときだけアピールして、平均的な酪農家でも国民の平均所得の2~3倍以上を稼いでいた好調な時の話をしないのはフェアではないと思うのだが、どうだろうか。

輸入トウモロコシ価格と連動する酪農所得

酪農も含め、日本の畜産は輸入トウモロコシの加工品である。しかも、他の農業のように天候に左右されない工業的な生産である。家畜のいる工場に、生産要素としてトウモロコシを投入したら、生産物として生乳や食肉・鶏卵が出てくるというイメージを持ってもらえばよい。

トウモロコシの国際価格は変動する。飼料供給の多くを輸入に依存するという経営形態を選択した以上、酪農・畜産経営がトウモロコシの国際価格に左右されることは、当然予定・覚悟していなければならないはずだ。飼料価格が安いときと高いときをナラシて経営を考えるのは当然ではないだろうか? それができなければ、経営者として失格だ。次の図からわかるように、所得が低下したときは、トウモロコシの国際価格が上昇したときだ。

しかし、農家には、経営が苦しいと叫べば、自民党の農林族議員や農林水産省が何とかしてくれるという甘えがある。これは酪農に限らない。1965年以降農家の所得は国民の平均所得を上回っている。農家は貧しい弱者ではない。それなのに、農政が弱者ではない農家を弱者として特別に扱ってきたために、農家に政府への依存心を高めさせ、かれらの自立・自助の心を損なってきた。

経営が悪いときには補助金引き上げを要求

酪農団体と乳業メーカーの交渉で決まる飲用牛乳向けの生乳価格は、2022年11月から1キログラム10円、8.3%引き上げられた。バター用など加工原料乳仕向けが多い北海道は、加工原料乳の価格についても2023年4月から1キログラム10円、13%の引き上げを実現したほか、政府からの加工原料乳への補給金単価についても4.3%引き上げさせている。しかし、経営が悪いときに乳価の引き上げを要求するなら、経営が好調な時には乳価を引き下げて国民に利益を還元しますというのが正当な対応だと思われるのだが、もちろんそのような対応がなされることはない。飲用向けと加工原料乳を加重平均した総合乳価は、2007年以降、酪農経営が好調だった期間を含め、上昇を続けている。国際競争力を強化しなければならない乳製品向けの加工原料乳価は、低下するどころか、2007年以降4割以上も引き上げられている。負担しているのは消費者である。

なお、2014年にバター不足が起きた際、マスメディアは酪農経営が厳しいからという報道をしていたが、上の図からこの時の酪農経営はそれほど厳しかったのではないことがわかる。特に、バター用の加工原料乳を生産している北海道の酪農経営は、それ以前から比べ好転している。バター不足を引き起こしたのは、全く別の要因である(詳細は、山下一仁『バターが買えない不都合な真実』2016年幻冬舎新書)。

オス子牛価格も最高水準で推移

また、現在酪農経営が苦しい理由として、オス子牛価格の低下も指摘される。しかし、これについても、穀物価格と同様、今年だけで判断すべきではない。

牛も動物なので、妊娠して出産しないと乳は出ない。乳を出すメス牛に乳牛の精液を人工授精すると、生まれてくる子牛は、オス、メス、半々である。このうち、メスの子牛は、後に乳を搾るために、酪農家の元にとっておき、酪農家が育成する。これを将来乳を搾る牛という意味で「後継牛」という。

オス子牛は、酪農経営にとっては意味のないものなので、生後7~10日くらい経ってから、肉用牛として肥育する農家に売り払う。このオス子牛は、生まれてまもなくで、まだ体が濡れているような状態で売られるので、「ヌレ子」と言われている。

これは、酪農家にとっては副収入である。その価格について、2022年10月「昨年度の平均がおよそ11万4000円あまりだったのに対しおよそ1万3000円と大きく下落している」と報道されている。しかし、ヌレ子の価格が10万円を超えるのは、極めて異常である。通常は3~5万円ほどである。それが2016年から最近まで10万円から15万円と過去最高水準の高値で推移してきた。牛肉価格が好調だったからである。

配合飼料価格は輸入トウモロコシの倍以上

日本の場合は、関税ゼロでアメリカなどからトウモロコシを輸入しているのに、配合飼料の価格はアメリカの倍もしている。十分な草地を持たない酪農家は、粗飼料(牧草やワラなど)さえも輸入されたものを購入している。

畜産物は飼料の加工品なので、飼料価格が倍もすれば、畜産物の価格も倍近くなるのは当然である。これは、畜産物の国際競争力を失わせ、高い関税で畜産を守ることになっている。このコストを負担しているのは、高い畜産物価格を払わざるを得ない消費者である。

実は、農家が払う配合飼料価格と輸入トウモロコシ価格の間には、大きな開きがある。輸入トウモロコシから配合飼料を作るのに、電気機械や自動車のように、複雑な製造工程が必要となるわけではない。それなのに、配合飼料は輸入トウモロコシの倍以上の価格を付けている。これは暴利ではないのか?

1991年牛肉の輸入を自由化して以来、毎年1000億円も生じる関税収入を財源として、3兆円もの財政資金が、畜産振興の名目で各種補助事業や農家への補てん金に投入されてきた。しかし、酪農、牛肉生産など畜産の規模は拡大し、その所得は向上したが、消費者価格は全くといっていいほど、下がっていない。むしろ、生乳や牛肉の価格は上昇してきた。消費者は高い関税を払うことで、これらの畜産農家への補助金を負担してきた。しかし、政策効果はなく、消費者には、全く利益は還元されていない。

環境保護も食糧安保も損なう畜産

手厚い保護が講じられている畜産は、食料安全保障や多面的機能に貢献しないばかりか、これらを損なっている。

輸入飼料に依存している畜産は、飼料の輸入が途切れる食料危機の際には壊滅し、国民への食料供給という役割を果たせない。飼料を輸入している畜産は、糞尿を穀物栽培に還元することなく、国土に大量の窒素分を蓄積させる。これは深刻な地下水汚染を起す恐れがある。環境面からは、穀物を輸入するのではなく乳製品、牛肉や豚肉などを輸入した方が良い。健康面でも、牛肉、豚肉、バターなどに含まれるオメガ6は、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす。日本で一般に行われている穀物肥育の牛肉は牧草肥育に比べオメガ6を多く含む。

これらマイナスの外部経済効果を持つ畜産を、高い関税で保護したり補助金を交付して振興したりすることは、経済学的に正当化できない。OECD(経済協力開発機構)の汚染者負担の原則(PPP:Polluter Pays Principleの略)からすれば、税金を課して、生産を縮小させるべきである。家畜の糞尿も牛のゲップも、温暖化ガスのメタンを発生させる。メタン削減など地球温暖化への対応が求められている中、世界で検討されているのは、植物活用による代替肉、細胞増殖による肉生産など、畜産の縮小だ。しかし、日本の畜産行政には、価格支持に加え多種多様な補助事業が満載である。

保護すべきは草地に立脚した酪農だ

反芻動物である牛の生理としては、牧草やワラなど繊維質の多いものを飼料とするのが基本である。これを「粗飼料」という。ニュージーランドは、牧草だけを飼料にしている。我が国でも、土地資源に比較的恵まれている北海道では、牧草を主に牛に食べさせてきた。粗飼料は、牛乳の中の乳脂肪分を上げる効果がある。

これに対して、トウモロコシや大麦といった穀物、魚粉、大豆かすなど、タンパク質、炭水化物、脂肪などを多く含む飼料を「濃厚飼料」という。日本では、戦後酪農や畜産の発展とともに、飼料産業が発展した。飼料産業は、アメリカなどから輸入したトウモロコシなどの濃厚飼料を主体として、他の補助的な栄養素(飼料添加物)を加えた配合飼料を製造し、畜産農家に提供している。土地資源に乏しい都府県の酪農は、これを購入して、牛に与えている。濃厚飼料は乳量を増やす効果がある。

食用の米や小麦などは、輸入制限や高い関税などで、保護してきた。しかし、飼料用の穀物は、関税ゼロで輸入するなど、国内生産をほとんどあきらめ、輸入に依存してきた。畜産農家にとって、そのほうが安上がりだったからである。畜産は、国内に十分な飼料の生産基盤を持たずに、発展してきた。土地の少ないデンマークの養豚農家でも、周囲に農地を確保して、飼料用の穀物を生産している。これと比べると、日本の畜産は特殊というより異常である。このような輸入飼料依存型の畜産の発展は、食料自給率を低下させる原因ともなった。

コスト削減にも環境負荷低減にもプラス

北海道でも、飼っている頭数が多くなるにつれ、草地で作られる牧草だけでは飼育できなくなってきたため、穀物や配合飼料をエサとして使うようになってきている。北海道での配合飼料使用量は、現在では、都府県を上回るようになっている。本来は、草地を用意してから、それに見合う牛を飼養すべきなのに、発想が逆転している。

配合飼料を購入するのではなく、草地で牛を放牧したり、夏場に収穫した草を、冬の間、乾草や草を発酵させた「サイレージ」として給与すれば、生産コストは低くなる。また、糞尿を草地に還元することで、肥料代を節約すると同時に、環境にマイナスの効果を与えないようにできる。

酪農は、米などの穀物生産と同様、土地利用型農業だと言われてきた。これは、農業を行うことで、農地を確保し、食料安全保障に貢献するという意味合いがあった。食料危機が起こったときに、農地がないと、イモも植えられないからだ。しかし、残念なことに、畜産は拡大しているのに、飼料の作付面積は、90年代以降減少傾向である。

日本にも輸入飼料に頼らない酪農がある

ニュージーランドで行われている、独特の放牧形態がある。これは、放牧地をいくつかに仕切り、一つの区画で栄養価の高い短い状態の草を食べさせたのち、次の区画に移らせるという放牧方法である。牛が草地で排泄する糞尿が堆肥となって草が再び育ったころに、牛が戻ってきて草を食べるので、低コストであるとともに、環境にもやさしい。これは「集約放牧」と呼ばれる。

日本でも、輸入飼料に頼らない酪農経営がある。次回は、これを紹介するとともに、これに対する農業界の批判も併せて検討したい。