これまで3回にわたって、食料・農業・農村基本法見直しの背景、政府(自民党農林族・農水省・JA農協の農政トライアングル)が考えている見直しの方向、国民が検討する際に知っておくべき食料・農業についての正しい知識などについて、述べてきた。ここでは、国民として食料を安定的に供給されるために、どのような基本原則や視点にたって検討すべきかを考えてみたい。

農政トライアングル主導の基本法見直し

その前に、これまで述べてきたことを整理しよう。

①国際的な農産物自由化圧力が低下したために、農業界では、現基本法が要求している農業の構造改革への意欲や緊張感も低下し、零細で非効率的な農業と農業関係人口を維持すべきだという主張が高まっている、それが、農政トライアングル、特にJA農協の利益にかなうからである。

②農政トライアングルは、ロシアによるウクライナ侵攻で食料安全保障に対する国民の関心が高まっていることを国内農業保護の増大に利用しようとしている、麦や大豆の増産は、これまでの失敗の繰り返しとなる。

③本来であれば、政府の審議会の場で、特定の集団の利益を離れて、食料安全保障や多面的機能という利益を損ない、国民の負担を不当に高めるような動きをチェックすべき学者、研究者たちが、大学内部での自己の立身出世のために農政トライアングルにすり寄ってしまう。

④国民が農業や農村から遠く離れてしまったために、農家は貧しいなど、農業や農村について農業界によって語られるウソを信じてしまい、これが国民全体の利益に反する間違った政策が実施される大きな原因となっている。

⑤以上から国民全体の利益や経済学に基づく科学的な行政とは著しく乖離した、JA農協を始めとする農政トライアングルの既得権益を考慮した政策が採用・実施されてしまう。

食料・農業・農村基本法見直しに関する筆者の論考は次のとおりです。

「食料・農業・農村基本法見直しの背景はなにか 政治に翻弄された農政の軌跡から見えてくる揺り戻しの正体とは」(2022年10月11日付)

「『改悪』の結末が透ける食料・農業・農村基本法見直し 保護農政への揺り戻し図る農政トライアングルと『お墨付き』のためだけの審議会」(2022年10月21日付)

「食料・農業・農村基本法見直しのウソとまやかし だまされないために知っておきたい本当のこと」(2022年11月02日付)

残念ながら、以上の指摘や批判をものともしないで、食料・農業・農村基本法は農政トライアングルが考えている方向で見直されることになるだろう。政府の方針は決まっているはずだ。

国民自らあるべき農政を検討すべきだ

農林水産大臣は国民各層の意見を聴くという。そのために同基本法に基づく食料・農業・農村政策審議会の部会で1年かけて検討するとされている。しかし、そのメンバーは、形の上では、各層から選ばれているように見えるが、選んでいるのは、農政トライアングルの一員である農林水産省である。農政の問題点を指摘する研究者、米の生産縮小で廃業に追い込まれている卸売業者、米が高くて買えない生活困窮者などが、選ばれることはない。また、審議会に農林水産省が提出する資料は、特定の結論に誘導するために作られたものである。農政トライアングルの意向に反するような報告書が出されるはずがない。国民は、これとは離れてあるべき基本法や農政を検討すべきである。

現実の農政は基本法に違反している

これまでの農政は、現基本法が規定している“食料の合理的な価格による安定供給”(食料安全保障)や“農業の多面的機能の発揮”を損なってきた。

多面的機能や食料安全保障は、農業生産に伴う結合生産物、または農業の外部経済効果である。水田を水田として利用するからこそ、水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能を発揮し、水田を維持して食料安全保障を確保できる。

にもかかわらず、水田を水田として利用しないことに補助金を与える米の生産調整(減反)政策は、水資源の涵養や洪水防止という多面的機能を損ない、水田をかい廃して食料安全保障を害してきた。1970年の減反開始時には350万ヘクタールあった水田は、今では240万ヘクタールに減少し、その4割に当たる

100万ヘクタールが減反されている。減反開始時から比べるとその6割に相当する200万ヘクタールが水田として活用されなくなった。半世紀以上も、農政自体が基本法に掲げた目的や国民全体の利益を損なう政策を行っている。

米卸売業者は約40年で半減したのに

実際のところ、農業界の誰も、多面的機能や食料安全保障という目的から、政策を導いたことはない。農業が多面的機能や食料安全保障に役立つことを利用し、農業の政策なら何でも良いものだと、国民に誤解させてきたのだ。

農業経済の研究者もこまごました農業の環境政策については熱心に議論するが、減反が環境に大きなマイナスをもたらすことには沈黙する。彼らは、担い手農家への悪影響を少なくするよう減反政策を改善するという議論はしても、国民全体の利益に立ってこの政策自体の是非を問うことはしなかった。

米に関係しているのは農家や農協だけではない。50年前に比べ、米の生産・流通量は半分以下に減少した。取扱量が減少した米の中小卸売業者は、廃業を余儀なくされた。米の卸売業者数は1982年の279から2021年には142に半減している。しかし、農家と異なり、彼らの利益を代弁する政治家はいない。彼らも農政トライアングルの米政策の犠牲者だ。

これまで、農政はJA農協を中心とした農政トライアングルという特定の利益集団のために運営されてきた。農林水産省は「国民全体の奉仕者」ではない。農林水産省によって行われてきた農政は、「国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする」と定めた食料・農業・農村基本法第1条に反するばかりか、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする日本国憲法第15条第2項に違反している。

問題なのは基本法ではなく、基本法の掲げた目的に反している農政なのである。国民は農政を農政トライアングルから奪い返さなければならない。

一部の利害は国の利害とは全く異なる

農商務省に最初に入省した法学士の柳田國男(1875~1962年)は次のように主張する。

「所謂国益国是が国民を離れて存するものに非ざることは勿論なれども一部一階級の利害は国の利害とは全く拠を異にするものなり、此点は農業政策に付ては特に注意を必要とす。」(定本第28巻195~196ページ参照)。

柳田國男の後輩として、今の農林水産省は見るに堪えない。

国民のための農政を行う際の基本原則

特定の利益団体の立場を離れて、国民全体の利益に立って食料安全保障や多面的機能という利益を確保し向上させるためには、どのような基本原則に立って食料・農業・農村政策を立案すべきだろうか?

最も重要かつ基本的な原則は、国民・消費者に食料を安価で安定的に供給することを基本とし、ここから発想することである。これまでの農政は、農家・農業者の利益を唱え、これを通じて農政トライアングルの利益を実現しようとしてきた。しかし、国民への食料の安定供給からすれば、農家・農業者の利益は2次的なものに過ぎない。

仮に、国民が生存するために2000万トンの食料が最低限必要であり、かつ食料に割ける国民の金額(予算)が1兆円しかないとしよう。1兆円で供給できるのは、国産食料は500万トン、輸入食料は2500万トンなら、輸入食料を購入するしかない。コストの高い国産にこだわると、国民は餓死してしまうからだ(ただし、この場合でも、輸入食料と同じ価格で供給できる国産食料も一定量、例えば100万トン、存在するので、国産食料がなくなるわけではない)。

それでは、国内農業が維持できないのではないかという疑問もあるかもしれないが、それは国内農業が競争力向上で対応すべき問題である。これまで農業界は保護を受けるのが当たり前と思ってきた。農産物の価格が低下すると、政府のせいにして保護を要求してきた。国民・消費者からすれば、農産物や食料品の価格低下は好ましいことである。価格が低下してもコストダウンに努力せず供給責任を果たせない農業は、保護に値しない。農本主義とは、本来そのようなものである。

ところが、偽りの農本主義が復活している。最近、農協の指導者たちは、「農は『国の基(もとい)』」という発言をたびたび行う。政府文書では異例なことだが、食料・農業・農村基本法に基づく国の基本計画で「農は『国の基(もとい)』との認識を国民全体で共有」することが必要と記述された。

「国の本たらざる農業は一顧の価値もない」

しかし、戦前農政の大御所であり、農本主義者と言われた石黒忠篤(1884~1960年)は、近衛内閣の農林大臣として1万5000人の農民に次のように話しかけている。

「農は国の本なりということは、決して農業の利益のみを主張する思想ではない。所謂農本主義と世間からいわれて居る吾々の理想は、そういう利己的の考えではない。国の本なるが故に農業を貴しとするのである。国の本たらざる農業は一顧の価値もないのである。」(大竹啓介[1984]『石黒忠篤の農政思想』農山漁村文化協会247~248ページ参照)

農家だから保護すべきだというものではない。農業保護は農家が責務を果たすことに対する対価に他ならない。真の農本主義とは、このようなものである。以下に詳しく述べる通り、農業界は高米価を確保したいため、米生産をどんどん減少させてきた。今輸入が途絶すると厳しい飢餓が生じる。今の農は「国の基」などではない。

農家を弱者として扱うべきではない

この原則の裏にある原則は、農家・農業者の利益や所得向上を政策目的とすべきではないことである。もはや農家は貧しい弱者ではない。1965年以降農家所得はサラリーマン家計の所得を上回っている。農家・農村から貧困は消えている。規模の大きな畜産農家の純所得は4千万円を超える。

利益や所得向上は、個々の農家や農業者が行うべきものであって、政府が行うべきものではない。トヨタが重要な企業だからと言って、同社の利益向上が国の政策たりえないのと同じである。農家・農業者だから他の国民と異なる扱いをすべきだという理由はない。弱者ではない農家・農業者を弱者として特別に扱ってきたために、農家・農業者は政府への依存心を高め、自立心を損なってきた。残念だが、規模の大きい主業農家にも、その傾向が見られる。農家の側からすると、政府の保護を得るため、弱者を装うのだ。

第55代内閣総理大臣であり、戦前、東洋経済新報社を拠点としてジャーナリスト活動を行い、小日本主義を唱えた石橋湛山(1884~1973年)の指摘は、今の農業者にも当てはまる。

「日本の農業はとても産業として自立できない、故に農業には保護関税を要する。低利金利の供給を要する。(中略)政府も、議会も、帝国農会も、学者も、新聞記者も、実際家も、口を開けば皆農業の悲観すべきを説き、事を行えばみな農業が産業として算盤に合わざるものなるを出発点とする。斯くて我農業者は、天下のあらゆる識者と機関から、お前等は独り歩きは出来ぬぞと奮発心を打ちくだかれ、農業は馬鹿馬鹿しい仕事ぞと、希望の光を消し去られた。今日の我農業の沈滞し切った根本の原因は是に在る。」(『石橋湛山全集』第5巻317ページ参照)

現基本法が掲げる供給責任に反した農政

現基本法第2条第4項は次のように規定している。

「国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。」

農政トライアングルの主張と異なり、現基本法は食料危機を想定しているのである。では、輸入途絶という危機の時に、どれだけの食料が必要なのか?

この場合、小麦も牛肉もチーズも輸入できない。輸入穀物に依存する畜産はほぼ壊滅する。生き延びるために、最低限のカロリーを摂取できる食生活、つまり米とイモ主体の終戦後の食生活に戻るしかない。

当時の米の1人1日当たりの配給は標準的な人で2合3勺(一時は2合1勺に減量)だった。現在、1億2550万人に2合3勺(15歳未満を半分と仮定)の米を配給するためには、玄米で1600万トンの供給が必要となる。これが、基本法第2条第4項が規定する「国民が最低限度必要とする食料」である。しかし、実際の農政は、この規定に反する政策を実施してきたのである。

JA農協がしてきた国産の“米殺し”

終戦の食糧難を克服するために、農家は米の増産に努め、1945年前後の900万トンから1967年には1445万トンの生産を実現した。ところが、それ以降は、減反でどんどん米生産を減少させてきた。今年産米について農林水産省が示した生産の上限値は675万トンで、実際の生産は670万トンである。1967年の半分以下である。

JA農協は、最近「国産国消」を宣伝している。しかし、これまでJA農協がやってきたことは、国産の“米殺し”だ。もし今、輸入途絶という危機が起きると、エサ米や政府備蓄の米を含めて必要量の半分の800万トン程度の米しか食べられない。半分以上の国民が米を買えなくなり、餓死する。

これが、食料自給率向上や食料安全保障を叫ぶ農林水産省やJA農協という組織が行っている、減反、米減らしという亡国の政策がもたらす悲惨な結末である。このような事態を招いたのは、農政が国民全体の利益ではなく、農家・農業者、さらにはその団体であるJA農協の利益を追求した結果である。

農政トライアングルは、米生産を維持するためには高い米価が必要だとして米生産を減少させている。言っていることは支離滅裂だ。1960年から比べて、世界の米生産は3.5倍に増加した。日本は4割の減少である。しかも、補助金を出してまで主食の米の生産を減少させる国が、どこにあるのか?

見直すべきは、農政トライアングルが進める農政なのだ。

新たに加えるべき原則はなにか

そうはいっても、20年以上も前に作られた基本法を見直す必要はある。それは、地球温暖化、気候変動など、環境問題への対応である。日本人は、農業は環境にやさしいと思い込んでいる。しかし、それは大きなウソなのだ。欧米では、気候変動問題が生じる以前から、農業は環境に負荷を与えているというのが常識となっている。

“慣行農法”という不思議な農業用語がある。これは農薬や化学肥料を使わない戦前のような農法を指すのではない。今の農薬・化学肥料多投の農業を指す言葉である。有機農法、無農薬栽培のような手間暇かかる農業は、週末しか農作業に時間をさけない兼業農家にはできない。戦前は、化学肥料は普及していたが、農薬は使用されていなかった。慣行農法は戦後の農法である。

水田は多様な生き物を育んできた。カエル、ドジョウ、タニシ、ヤゴなど多様な小生物が生息し、コウノトリ、トキ、タンチョウの餌場となった。水田に水がなくなる冬場を卵の形で過ごすカブトエビなど、水田にしか生息しない生物もいた。しかし、戦後になって農薬が普及するにつれ、ゲンゴロウ、タガメ、タニシなどはいなくなり、コウノトリ、トキはほぼ絶滅した。私は、1970年頃、大量の農薬散布によって、体長60センチほどのコイやナマズが白い腹を上にして、大量に水路の上を流れてきた日のことがいまだに忘れられない。赤とんぼの別名をもつアキアカネは秋に水田で産卵し、春に孵化し、ヤゴの時期を水田で暮らす。しかし、90年代以降普及した農薬によって、アキアカネの個体数は激減している。もうすぐ、赤とんぼが見られなくなるかもしれない。

農薬も窒素肥料も多用する日本農業

環境にやさしい農業を行っている主業農家が米作のほとんどを占めているのであれば、生態系への影響も少なくて済む。しかし、高米価政策によって、兼業農家が滞留したため、米作では7割が兼業農家によって行われている。水田は日本の農地面積の半分以上を占める。その管理者は、主業農家ではなく農薬や化学肥料を多投する兼業農家なのである。

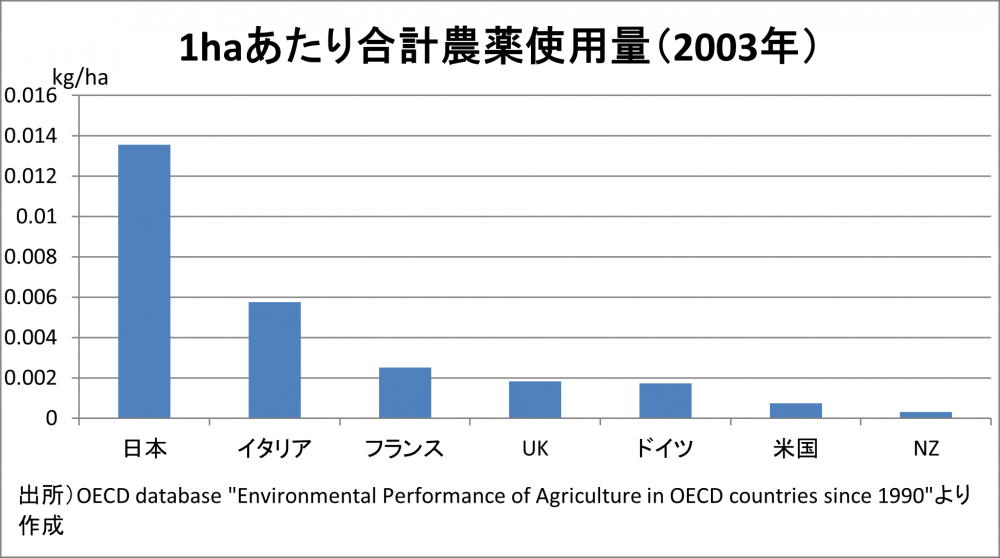

日本の1ヘクタール当たり農薬使用量はアメリカの18倍である。日本は植生が豊かなので、雑草が繁茂しやすく、農薬の使用量が大きくなるという側面がある。しかし、多数の兼業農家が存在することも、農薬使用を高めている一因となっている。

アメリカやヨーロッパでは窒素による地下水汚染が大きな問題となっているが、同じように農業を行っても、地下水中の硝酸態窒素の濃度の上昇は水田では小さい。水田は窒素肥料中のアンモニアを分解して窒素ガス(後述の亜酸化窒素)として大気中に放出するからである。しかも、この水田から出るガスはメタンほど温暖化に影響しないと分析されている。

しかし、我が国における窒素肥料投入は、1ヘクタールあたり世界平均の2倍以上である。40年以上にわたる減反は、水田の窒素分解機能を大きく減じてきた。窒素肥料投入と減反は、両方あいまって将来地下水汚染を通じて健康被害をもたらす可能性がある。

イネと麦の水田二毛作はなぜ消えたのか

水田でイネと麦の二毛作を行えば、光合成による酸素の生産量は熱帯雨林のそれに迫るといわれている。環境にも良かった、表作コメ、裏作麦という水田二毛作が、今ではコメ単作+サラリーマン兼業という「複合経営」に変わった。

なぜ裏作の麦が消えたのか? 以前は6月に麦を収穫してから田植えをしていた。麦が実る“麦秋”とは、5月の終わりから6月初めの初夏のことである。しかし、サラリーマン農家が増え、まとまった休みのとれる5月の連休時にしか田植えを行えなくなってから、麦の収穫はできなくなり、二毛作はほとんど行われないようになってしまった。高米価政策のため、農家は麦よりもコメを選び、麦秋は見られなくなった。

農薬が農産物に残留して食の安全性を脅かすことのないよう、残留農薬についての規制はある。しかし、農薬や化学肥料が環境に悪影響を与えていることに対して、これまでの農政は関心を持たなかった。

水田からのメタン発生は防止できる

地球変動との関係では、農業は温暖化ガスの2割を排出している。そのうちメタンは、水田や牛のゲップで発生する。メタンはCO₂(二酸化炭素)の25倍の温室効果を持つので、その削減効果は極めて大きい。

水田の土壌の中には酸素が少ない(嫌気的な)条件でメタンを作る微生物(メタン生成菌)が住んでおり、水稲を育てるために水田に水を張ると、土壌中の酸素が少なくなって、メタンが作られる。しかし、水田の水を落とし(中干し)て、酸素を含んだ灌漑水をたびたび供給することで、還元状態が引き起こすメタン発生を防止できる。牛のゲップ対策として、アメリカでは、飼料添加物として海藻を使用することが、効果的であることが立証されており、実施に移されている。

温暖化ガスのうち、あまり知られていない亜酸化窒素(一酸化二窒素)は二酸化炭素の300倍もの温室効果を持つ。窒素肥料から亜酸化窒素が発生する。

ただし、農産物を収穫することによって、農地から窒素を取り除くことができる。アメリカでは、農地に肥料として投入される窒素分を農産物の収穫でどれだけ取り除くことができるかという窒素バランス(N-balance)の取り組みが真剣に議論されている。

環境に特に悪い畜産を振興するのは誤りだ

各種農業の中でも、環境に特に悪い影響を与えているのは、畜産である。日本の畜産は、トウモロコシなど輸入穀物の加工品といっても支障ない。そのような畜産は、飼料の輸入が途切れる食料危機の際には壊滅し、国民への食料供給という役割を果たせない。環境面でもマイナスが大きい。エサを輸入している畜産は、糞尿を穀物栽培に還元することなく、国土に大量の窒素分を蓄積させる。環境面からは、穀物を輸入するのではなく牛肉や豚肉などを輸入した方が良い。健康面でも、牛肉、豚肉、バターなどに含まれるオメガ6は、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす。日本で一般に行われている穀物肥育の牛肉は牧草肥育に比べオメガ6を多く含む。しかも、畜産の一部の現場では、欧米のアニマル・ウェルフェアの専門家が見たら卒倒するような劣悪な条件下で、家畜が飼育されている。

これらマイナスの外部経済効果を持つ畜産を、高い関税で保護したり補助金を交付して振興することは、誤りだ。OECD(経済協力開発機構)の汚染者負担の原則(PPP~Polluter Pay Principleの略)からすれば、税金を課して、生産を縮小させるべきである。家畜の糞尿も牛のゲップも、温暖化ガスのメタンを発生させる。地球温暖化への対応が求められている中、世界で検討されているのは、植物活用による代替肉、細胞増殖による肉生産など、畜産の縮小だ。しかし、日本の畜産行政には、価格支持に加え多種多様な補助事業が満載である。

経済学に基づく科学的な農政を

EBPM(Evidence-Based Policy Makingの略称)、日本語訳では「合理的根拠に基づく施策の立案」が、霞が関ではブームのようになっている。2020年食料・農業・農村政策審議会がまとめた食料・農業・農村基本計画にも、これに基づいた政策を行うよう、「達成すべき政策目的を明らかにしたうえで、合理的根拠に基づく施策の立案を推進する。(中略)施策を科学的・客観的に分析し、その必要性や有効性を明らかにする」と記述されている。

しかし、EBPMは政策目的を設定してから、それを効果的に達成できる手段となる政策を検討するというものだが、農業政策が作られる順序は、これとは逆である。手段となる政策がすでに農政トライアングルによって政治的に決まっていて、それを正当化する目的とか理由付けが後で行われる。食料・農業・農村政策審議会は、それを追認してきただけである。

農業公共事業も、採択するという結論が出るよう、便益については思いつく限り最大限の見積もりを行う一方、コストはできる限り低く見積もることで、実施している。事業採択時は、最小限のコストしか計上しないため、事業開始後必要経費がどんどん積みあがる。例えば、十分な地盤調査を行わないでダム事業が着工されれば、後に安全性確保のための支出が増加する。しかし、いったん事業が着手されてしまえば、これまで多額の税金を投下してきたのだからという理由で、国民経済的には明らかにマイナスでも、中止できなくなる。

1986年から2008年まで農地造成などを目的として行われた諫早湾干拓事業は、870ヘクタールの農地を造成するために、最終的に2530億円の税金を使った。1ヘクタール当たり3億円を使ったことになる。欧米よりも高いと言われる日本の農地1ヘクタールの売買価格が、田689万円、畑424万円(2020年日本不動産研究所調べ)であることからすれば、国民は著しく高い農地代金を払ったことになる。農地の確保なら、農地転用を厳格化したり、耕作放棄地を復旧したりしたほうが、はるかに安上がりだ。

どうにも正当化できない減反政策

すでに述べたように、減反は食料安全保障に必要な農地を減少させてきた。水資源の涵養や洪水防止という多面的機能は水田で米を作ることの外部経済効果なのに、米を作らせない減反政策を推進してきた。食料安全保障や多面的機能という目的から減反政策をどう正当化できるのか、農林水産省などの農政トライアングルのメンバーや食料・農業・農村政策審議会の経済学者に聞いてみたいものだ。

仮に、彼らが開き直って、減反政策とは補助金で米生産を減少させて米価を維持することが目的であると表明するのであれば、これはほとんど目的を達成している優良な政策となる。農林水産省が提示する(これ以上生産してはならないという)適正生産量または生産目標数量をほとんど100%達成してきたからだ。EBPMに沿う政策と言えるのかもしれない。しかし、経済学の費用便益分析を行えば、納税者負担(減反補助金)をして消費者負担を高める(米価引き上げ)という減反政策は最悪の政策である。EBPMではなく費用便益分析が必要なのだ。

食料・農業・農村基本法見直しに関する筆者の論考は次のとおりです。

・「食料・農業・農村基本法見直しの背景はなにか 政治に翻弄された農政の軌跡から見えてくる揺り戻しの正体とは」(2022年10月11日付)

・「『改悪』の結末が透ける食料・農業・農村基本法見直し 保護農政への揺り戻し図る農政トライアングルと『お墨付き』のためだけの審議会」(2022年10月21日付)

・「食料・農業・農村基本法見直しのウソとまやかし だまされないために知っておきたい本当のこと」(2022年11月02日付)