食料安全保障強化などを理由に食料・農業・農村基本法が見直される。しかし、間違った事実や前提の上に検討が行われれば、間違った結論しか出されない。

農業や農村について事実だとして流布しているものには、ウソやまやかしが多い。農業や農村は、100年以上も一定だった農家戸数や農業就業者数が1965(昭和40)年以降、激減するなど、大きく変化した。しかし、国民は農業や農村から遠く離れてしまっているために、それ以前の古いままのイメージしか持っていない。農村出身者でも農業・農村の現状を全く知らないでいる。

ウソを作り利用するのは誰か

自民党農林族議員・JA農協・農林水産省の農政トライアングルは、これに乗じる。特定の結論に国民を誘導するために、こうしたウソを利用したり、ウソを作ったりする。例えば、「先祖伝来の土地だから、農家は農地を貸したがらない」「関税が撤廃されると、農業は壊滅する」や「輸入品に比べ、国産農産物はより安全だし安定的に供給される」という類いである。今回も、農業人口が減少すると食料の安定供給が損なわれると主張している。

これらの情報操作は極めて巧みなので、多くの人が信じてしまう。主要紙やNHKなどの記者は1~2年しか農政を担当しないので、農政トライアングルが流すウソを見抜けない。私が書く本を読む時間もないようだ。このため農林水産省が言うままに報道する。これを批判する専門知識がない一般の人も、間違った報道を鵜呑みにするしかない。

大学や研究所等の農業関係の研究者たちも、農業や農村が縮小すると、自分たちの居場所がなくなってしまう。農業保護を維持したいかれらも、農政トライアングルに加担して、ウソの主張を行う。また、研究者自身、農業をめぐる内外の環境、農業の現状、政策や歴史について、必ずしも十分な知識を持っているわけではなく、憶測で書いたりしている。都会の大きな書店の農業本のコーナーは、こうした本であふれている。しかし、農業についての知識がない多くの人は、政府・農林水産省や研究者が書いたものを正しいと信じてしまう。

農家や農業者自身が正しい知識を持っているかというと、そうではない。農業も、米、野菜、果樹、畜産などさまざまである。成功者としてよく登場する野菜農家は、米や畜産を知らない。彼らは、自己の農作業や経営のことは知っていても、農業をめぐる一般的な状況や政策については、知らないことが多い。

環太平洋パートナーシップ(TPP)の反対デモにわざわざ地方から参加した野菜農家は、彼の作っている野菜の関税が3%であることを知らずに、TPPに参加すると廃業させられると叫んでいた。農家も、JA農協や農林水産省のプロパガンダを信じてしまう。私は若い役人時代、郷里の農家が農林水産省の作ったプロパガンダを自分の意見のように話していることに驚いたことがあった。同時に、農林水産省の情報操作を、ここまで信じるのかという恐ろしさを感じた。

今回の食料・農業・農村基本法の見直しに当たり、政府は、食料・農業・農村審議会を通じて、国民各層の意見を聴くという。しかし、その場で農林水産省によって提供される資料は、特定の結論に誘導するよう作られたものである。食料・農業・農村について詳しくない審議会の委員が、騙されないで審議できるとはとても思えない。農政トライアングルの一員である農林水産省は、もはや「国民全体の奉仕者」ではないのに、正しい情報が提供されていると思ってしまうのである。

本稿では、基本法見直しに必要な正しいファクツを示すこととしたい。

農村で農家は少数派だ

農村を訪れても農村の実態は分からない。農村に住んでいる人を除いて、ほとんどの国民は、農村に住んでいるのは農家だと思っている。

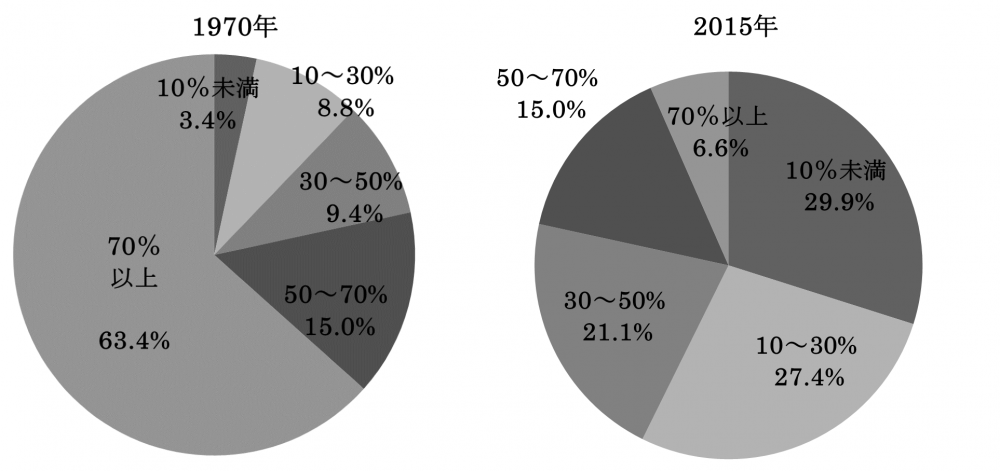

農業集落のうち農家が70%以上を占める集落は、1970年の63.4%から2015年には6.6%へ大きく減少した。その一方で、2015年、農家が10%未満の農業集落の割合は30%で、30%未満まで含めると、その割合は58%となっている。

集落自体は消滅してはいないが、農家戸数の少ない農業集落が大きく増え、ほとんどが農家だという伝統的な農業集落は消滅しかけている。農業集落で農家はもはや多数派ではなく、少数派となっている。

農家率別集落数の推移 農林水産省「農林業センサス」より筆者作成

注)農業集落とは、自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的に結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な単位を指す。

農業以外の産業が、戦後大きく発展していく中で、かなりの農家は農業をやめて他の職業についた。1964年から全国各地に“新産業都市”が建設されるなど、農村の近くに工場等が立地するようになり、農村を出ていかなくても、農村に住みながら通勤することが可能になった。

この結果、農村の構成員は、役所、会社や工場などに勤めるサラリーマン、いわゆる「勤労者世帯」が多くなった。また、農業を続けた世帯でも、平日はサラリーマンとして働き、休みの日だけ農作業を営むという「兼業農家」が多くなった。

しかし、農村を訪れても、農村に近い地方に住んでいても、このような農村の実態は分からない。今でも、空間的に見ると、農村では水田や畑が土地のほとんどを占めている。これを目にすると、農村=農業と錯覚してしまうのである。また、スーツを着たサラリーマンは農村に住んでいても、昼間は農村にいない。

こうして、農業が経済に占める地位は、地方でも低下している。農業の振興は、農村や地方の振興につながらなくなっている。

米作りは重労働なのか?

農業も変わった。農家は、過重な農作業から解放された。機械化が進み、手で1本ずつ田植えをしなくてもよくなり、鎌を持って稲刈りしなくてもよくなった。農薬も普及したため、雑草を手で抜かなくても済むようになった。腰の曲がったおばあさんはいなくなった。労働を化学肥料、農薬、農業機械が代替してくれた。

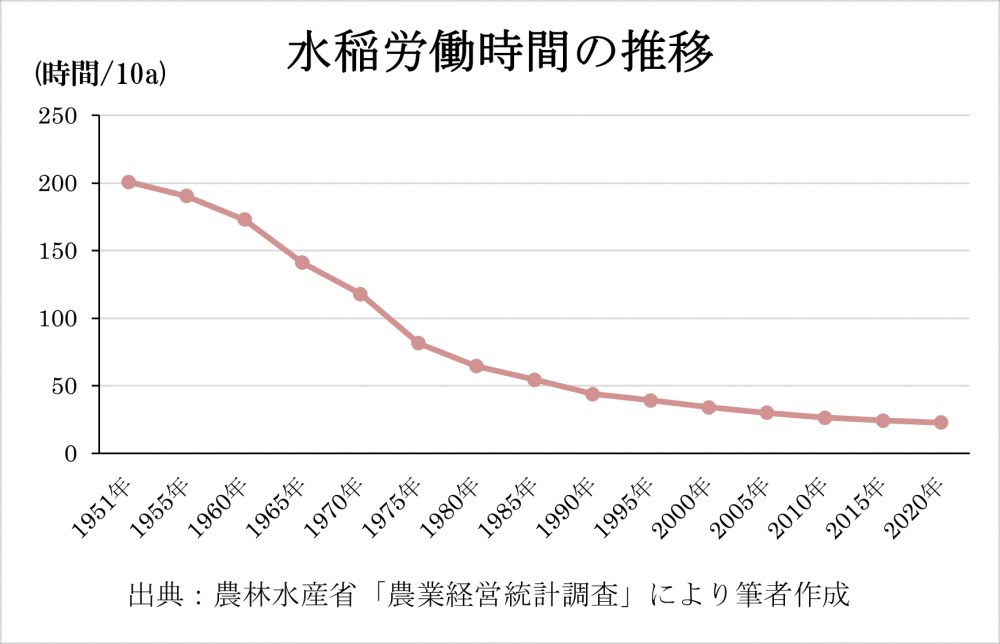

米作の労働時間は10アール当たり1951年の201時間から2020年には22.8時間へと、大幅に減少した。米については、機械化が進み、農作業に必要な時間が大幅に縮小したため、平均的な規模の水田では週末の作業だけで十分となった。

「米と書いて八十八手間がかかる」と言われた時代は過去となった。1日の労働時間を8時間として計算すると、1ヘクタールの規模の農家の場合、51年には年間251日働いていたのに、2020年には29日しか働いていない。0.5ヘクタール(5反)の農家なら年間たったの14日である。週末作業だけで十分となったことも兼業化を促進した。

高度成長時代、農家が高い農業機械を購入するので豊かにならないという“機械化貧乏”という言葉がよく使われた。農業機械メーカーや農協は高い機械を販売することで利益を得た。しかし、兼業農家にとっては、平日サラリーマンとして働くために、農業機械は必要だった。機械化貧乏といっても、農業機械の償却費は、生産者米価の中に満額織り込まれたので、農家に不利にならなかった。この結果、米作農家の兼業化が顕著に進んだ。

お百姓さんは貧乏なのか?

農政が掲げる目的は、農家の所得増加である。2013年自民党が取りまとめた「農業・農村所得倍増目標10ケ年戦略」で「地域や担い手の所得が倍増する姿を目指す」としたことを受け、政府も「農業・農村の所得倍増を目指す」と閣議決定まで行っている。最近の政府の農業政策の目玉になっている“輸出促進”も農家所得向上のためだとされる。

しかし、これに対して、どの政党もマスメディアも異論をはさまない。ほとんどの国民が農家に対して持つイメージは、ステレオタイプ化された「貧しくて重労働に苦しむ、かわいそうな」戦前の貧農だからである。

しかし、今の農家は戦前の小作人とは違う。1965年以降農家所得は勤労者世帯の収入を大幅に上回っている。兼業化、農地の宅地転用、政府の保護・支援で、農家は豊かになった。半世紀以上も前に農業や農村から貧困は消えている。農家の所得増加は農政の目的たりえない。逆に農政は、農家の所得増加を理由に、高い農産物価格で貧しい消費者に大きな負担を強いている。

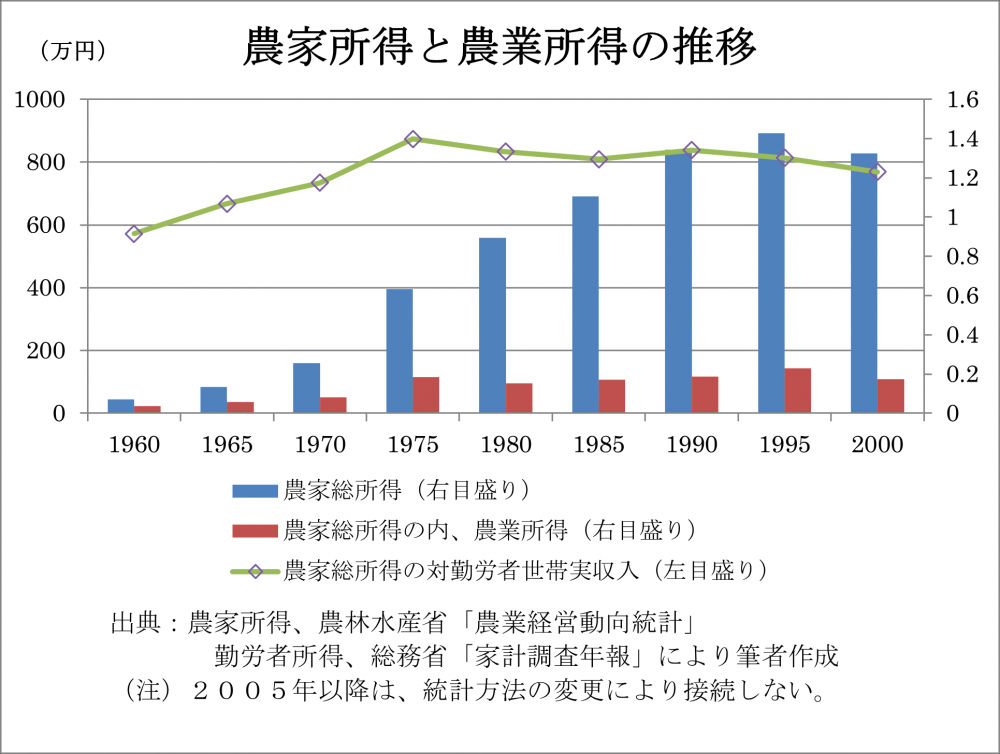

農村地域に工業が進出するにつれ、在村の工場労働者が増えた。1965年以降農家所得は勤労者世帯を上回るようになったが、それは農業所得の向上ではなく農外の兼業所得の上昇によって達成された。

図は、1965年以降農家所得が勤労者世帯の所得を上回って推移していることを示している。また、農家所得に占める農業所得の割合が極めて低いことがわかる。ただし、これには、農家のうち圧倒的多数は米農家であることが反映している。

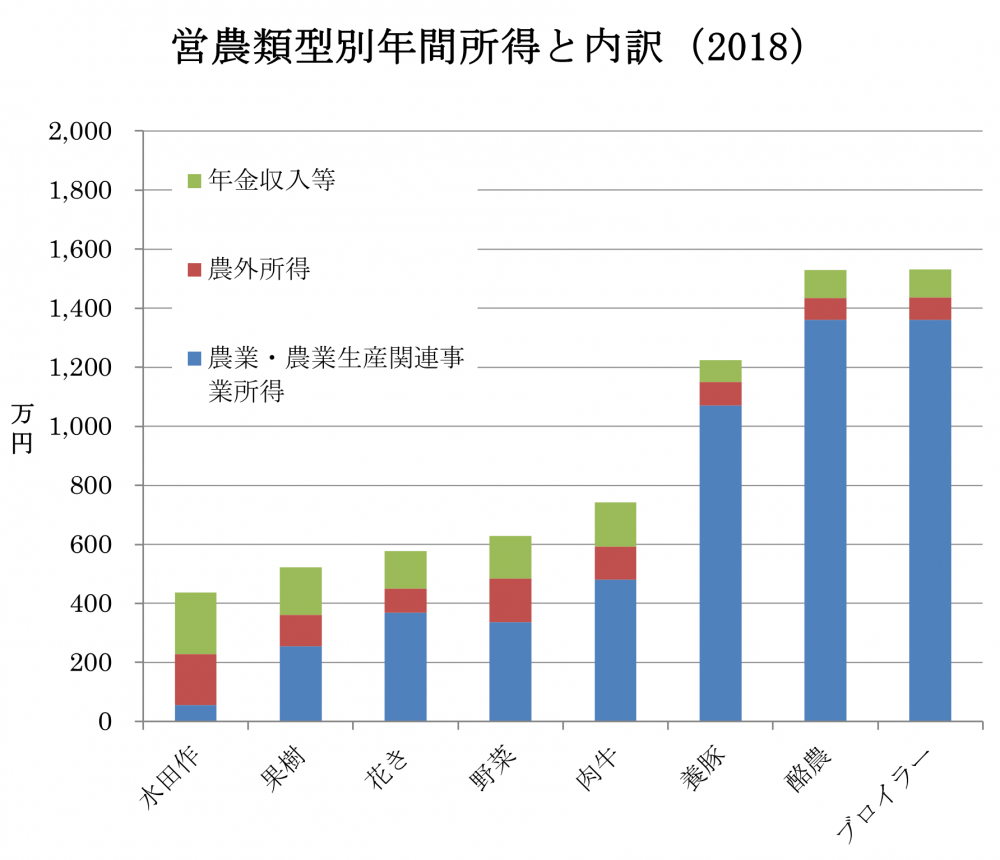

農家はあなたより数倍豊かだ

これに対して、次の図が示すように、米作以外の農業では農業所得の比重が高い。酪農家の農家所得のほとんどは農業所得である。かれらは農業所得だけで、普通のサラリーマンの数倍の所得を稼いでいる。豊かな農家を高い価格と多額の補助金で貧しい国民が援助しているという不思議な構図が続いている。

一方、米だけ農業所得の割合が著しく低く、農外所得(兼業収入)と年金の割合が異常に高くなっている。つまり、米農家の多くは、サラリーマン(兼業農家)か年金生活者(多くは元兼業農家)なのである。高米価、減反政策によって、これらコストの高い農家も存続できたからである。

農林水産省「農業経営統計調査営農類型別経営統計(個別経営)」より筆者作成

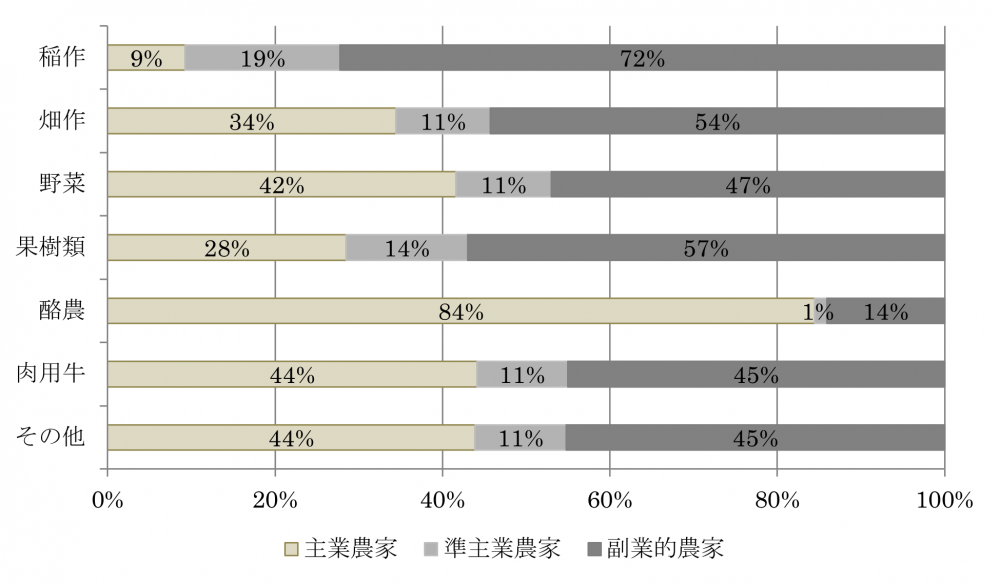

日本農業の最大の問題は、販売農家のうち69%が販売目的で米を作付しているにもかかわらず、米の販売金額は農産物全体の19%しかない(1960年頃は5割だった)ことである。これは米農業が多数の零細農家によって営まれている非効率な産業であることを示している。主業農家の割合は、酪農では84%を占めるのに、米作では9%にすぎない。米作だけがこのような状況にあることは、長年いびつな米政策が実施されてきたことの反映であり、結果である。

各種農業の農業種類別構成(2019年) 農林水産省「農業構造動態調査」より筆者作成

農家が減ると食料供給が不安?

農家戸数や農業従事者が減少すると食料供給に不安が生じる?――これは農政トライアングルが作ったウソである。

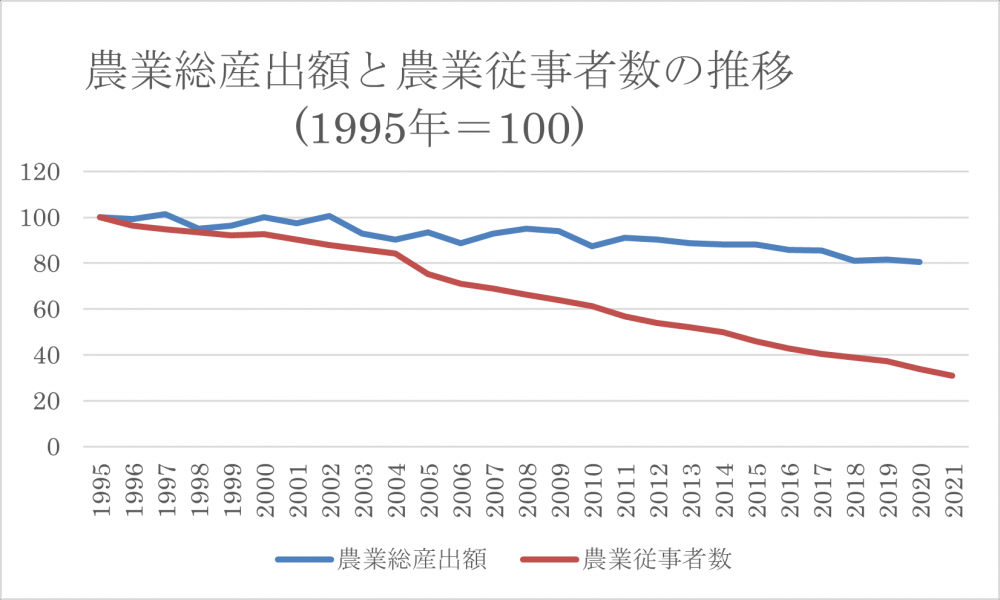

農家戸数は1955年の604万戸から103万戸へ、農業従事者数は1932万人から249万人へ、それぞれ減少している。特に減少が著しいのが農業従事者数で、87%の減少である。主な仕事が農業の基幹的農業従事者は136万人である(2020年)。

しかし、図が示す通り、農業生産額(物価変動を除いた実質値)は農業従事者数ほど減少していない。

農林水産省「生産農業所得統計」「農産物物価統計調査」「農業構造動態調査」「農林業センサス」より筆者作成

この60年間で酪農家戸数は40万戸から1万4千戸に減少したにもかかわらず、生乳生産は200万トンから750万トンに4倍弱も増加した。酪農の場合、コストの高い都府県の生産が大きく減少して、北海道の生産が拡大した。

米でも兼業農家が退出したあとは主業農家が引き受けるので、食料供給に問題はない。これまで農林水産省は、表向き、米作農業について、担い手(主業農家や法人)への農地集積による規模拡大、これによるコストダウン、競争力の強化を掲げてきた。このためには、農家戸数が減少しなければならない。現在の主張はこれまでの主張と矛盾している。

これに対して、JA農協は多様な農業(零細農家の温存)が必要だと主張し、一貫して農林水産省の構造改革路線に反対してきた。自民党農林族も本音ではJA農協と同じであり、日本維新の会を除いて野党も同様である。彼らは兼業農家がいてこそ農業・農村が成立すると主張する。

しかし、実際には、1985年頃に比べると第2種兼業農家戸数は3割程度まで大きく減少しているのに、離農した農地は主業農家が引き取っているため、農地はそれほど減少していない。与野党とも、農業を振興したいというより農民票が欲しいのである。

世界の潮流は小農尊重?

JA農協の機関紙・日本農業新聞(2018年12月19日)は、国連で小農宣言が可決されたと報じ、社説で「世界の家族農家と農村で働く人々、それを支える協同組合にとって歴史的」で、「世界の潮流に背を向け、市場原理に染まる我が国の官邸農政の見直しを迫るもので」あり、政府に対し「宣言の意義を真摯に受け止め」「家族農業の振興策を食料・農業・農村基本計画の見直し論議に反映させ、具体的施策に落とし込む」よう求めている。このように、世界の農政は小農保護になっていると農業界は主張している。

しかし、これは甚だしい捏造だ。国連宣言の対象は「peasant」である。その語義は、社会的地位が低い下層階級の貧しい農民で、特に中世封建時代または貧しい途上国にいる者である(メリアムーウェブスター辞典)。ヨーロッパでは農奴だし、日本では戦前の貧しい小作人か「水呑み百姓」だ。今の先進国に「farmer」はいてもpeasantはいない。

JAの主張は、peasantを規模が小さいだけの"小農"に、小農を"家族農業"に、二重にすり替え、国連宣言を家族農業保護だとでっち上げたものである。規模が小さいことはpeasantの条件だが、日本の豊かな兼業農家は小農でもpeasantではない。小農ではないアメリカの大規模農家も家族農業である。なにより、この宣言の中に家族農業「family farm」という言葉は一度も使われていない。

国連宣言を読めば、それが対象とするpeasantとは、貧困、飢餓、不当な逮捕・勾留、拷問、裁判を受ける権利の否定、強制労働、人身売買、奴隷、農地の利用・保有の否定、不当または違法な追い立てや農地の没収などに、直面している、途上国の農民であることは明白である。

国連宣言は、1人あたりの平均所得が30万円程度もない途上国でも、さらに"貧しく""差別され"ている農民の社会的・経済的・政治的地位の向上を要求するものだ。宣言に規定される救済措置が必要な農民は今の日本にはいない。昭和恐慌のとき娘を身売りしなければならなかった東北の農家は国連宣言の対象になるだろう。しかし、豊かな日本の平均所得以上を稼ぐ現在の農家も対象だと言われると、国連宣言を働きかけたNPOの人たちは卒倒するに違いない。

アメリカでも半数の農家は販売額50万円以下の小農だが、農業を片手間に行うパートタイム・ファーマーであって貧しい下層のpeasantではない。JA関係者が彼らを訪問してpeasantだと呼んだら、銃口を向けられるだろう。欧米人も日本の小農を少し規模の大きな家庭菜園付の住宅に住む裕福な勤労者か年金生活者と呼ぶに違いない。

また、アメリカでは大規模農家を含め農家の97%は家族農業である。豪州の1万ヘクタールの小麦農家も十勝や大潟村の大規模農家も家族農業である。逆に、"一人"で週末だけ農作業を行う日本の小農の多くは、"家族"農業ですらないかもしれない。

まやかしの言葉「国産国消」

「地産地消」という言葉が定着している。

しかし、地産地消といっても、畜産物は輸入トウモロコシの加工品だし、うどんやラーメンも原料は輸入小麦である。地産地消というなら、米、野菜、果物しか食べられなくなる。地場産しか食べないと言うなら、食料自給率200%で都府県に農産物を輸出している北海道は、生産を大幅に縮小しなければならなくなる。

このため、JA農協は、「国産国消」と言い出した。しかし、九州の人が、近くの韓国産よりも北海道産の農産物を食べたほうがよいというのは、次のフードマイルの主張にも反する。「世界産世界消」では、なぜだめなのだろうか?

国産の方が安定的に供給されるはずだと言うなら、なぜJA農協は国産の米を減少させてきたのだろうか?

小麦などは、国産の方が供給は不安定で品質も悪いうえ、値段も高い。

フードマイルの主張もあやしいものである。食料の生産・流通は温暖化ガスの2割を占めるが、CO₂は、肥料や農薬の生産や農業機械のための燃料消費など、生産段階でおもに発生する。輸送における排出は食料の生産・流通過程で生じる排出合計の僅か4%に過ぎない。他の国の数倍も農薬を使う日本の農産物が、輸入農産物よりもCO₂排出が少ないとはいえない。ニュージーランド産の羊肉はイギリスまで1万8000キロも運ばれるのに、イギリス産の羊肉は多くの穀物飼料を必要とするため、その4倍のCO₂を排出する。

輸送手段についても、国内でのトラックによる道路輸送は、船による輸送よりも多くのCO₂を排出する。我が国では、貨物、旅客輸送ともエネルギー節約的な鉄道や船舶から、エネルギー多消費的な自動車や飛行機へ移行している。海外から長距離輸送する方が、国内での短距離輸送よりも、CO₂を多く排出するとはいえない。フードマイルの主張は食料自給率向上を正当化する根拠にはならない。

さらに、日本の1ヘクタールあたり農薬使用量はアメリカの8倍である。週末しか農業ができない小規模兼業農家は、雑草が生えると農薬をまいて処理してしまう手間ひまかけない農業を実施している。一般の理解と違い、規模の大きい主業農家ほど農業に多くの時間をかけられるので、環境に優しい農業を行っている。兼業農家が多数となったため、農薬の使用が増え、水田の生き物が死んでいった。これを食べていた野生のコウノトリは、1971年絶滅した。日本の農業が環境に優しいというのはウソである。

まだある農業の謎

農業には、ウソだけではなく、次のような謎がある。

“農業就業者や農家戸数が大幅に減少するのに、なぜ農協の組合員は増加し続けるのか?”

“食料自給率向上や食料安全保障を叫ぶ農政が、なぜ米の減産や水田の減少につながる減反を推進するのか?”

“農業が衰退するのに、なぜ農協は日本有数のメガバンクに成長し、繁栄するのか?”

“農業人口が減少しているのに、なぜ農協は大きな政治力を維持できるのか?”

これらについての謎ときや冒頭のウソに対する答えを知りたい人は、私の『国民のための「食と農」の授業』(日本経済新聞出版、2022年)や『日本の農業を破壊したのは誰か』(講談社、2013年)を読んでいただきたい。農政トライアングルにとっては、都合の悪い真実である。

食料・農村・農業基本法見直しに関する筆者の最近の論考「食料・農業・農村基本法見直しの背景はなにか」(2022年10月11日付)、「『改悪』の結末が透ける食料・農業・農村基本法見直し」(2022年10月21日付)も合わせてお読みください。