ロシアによるウクライナ侵攻から4カ月以上が経ち、世界では食料危機が叫ばれている。

日本でも、国内メーカーの値上げラッシュや家計への影響などが盛んに報道されるようになった。不安を煽るメディアによって、消費者がパニックとなり、コロナ禍におけるマスク買い占め騒動のような事態にならぬよう、まずは冷静に足元の状況を見て、昨今の情勢と向き合わねばならない。

筆者のもとにも、さまざまなメディアの記者が取材に来るようになった。その際、筆者は必ずこう聞く。

「2008年に〝食料危機〟で大騒ぎになったことを覚えているか?」

ところが、多くの記者が「覚えていない」と口をそろえるのだ。

当時は、北海道洞爺湖において、第34回主要国首脳会議(サミット)が開かれ、食料価格の高騰が重要課題の一つとなった。ブラジル・ロシア・インド・中国(BRICs)に代表される新興国の穀物需要が増加したことに加えて、トウモロコシを燃料にするバイオエタノールの需要が高まったことで、米国の穀物生産がトウモロコシに偏り、大豆や小麦の価格も高騰した。

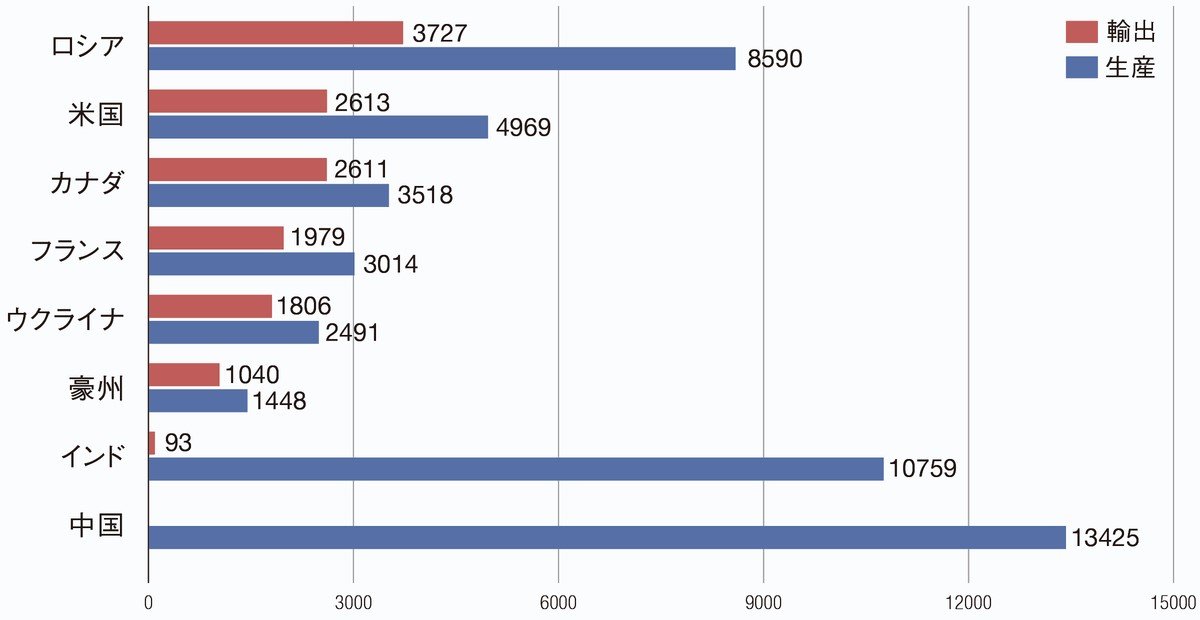

このときのサミットは「G8」、つまりロシアも参加していた。そのロシアが起こした戦争によって引き起こされたとされるのが現在の〝食料危機〟だ。小麦の輸出量は、ロシアが世界第1位で3727万㌧、「欧州のパンかご」とも称されるウクライナも1806万㌧で同5位(20年)である。

小麦の主要生産・輸出国

(2020年/万トン)

(出所)FAOSTAT

石油価格の上昇もある。米国における穀物価格の推移をみると、石油価格が影響していることが分かる。石油価格の上昇はエタノール需要の増加に直結するため、トウモロコシの価格も上昇し、生産や消費面で代替関係にある大豆や小麦の価格も上昇するからだ。

だが、思い出してほしい。原油のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエイト)価格は08年7月に最高値を記録、同年2月には小麦価格も最高値を記録していた。ところが、相場が上昇基調にあったことから世界中で小麦の作付けが増え、年末には価格が半減した。穀物価格は、天候、投機、需給など、さまざまな要因で変動する。いわゆるコモディティ価格の上昇は「繰り返される歴史」でもある。

しかも、穀物価格の基本的なトレンドとしては、一貫して下落している。なぜなら、世界人口は1961年から2020年の間に2.5倍になったが、小麦やコメの生産量はそれを上回る3.5倍に増えたからだ。小麦の実質価格(物価変動を除いた価格)で見ると、高値といわれる現在でも、1970年代よりも低い水準となっている。

とはいえ、中東やアフリカ諸国のように所得における支出の大半が食料にあてられる途上国にとっては、今回の危機は深刻だ。ただ、日本と途上国とでは状況が異なる。

われわれ日本の消費者が輸入農水産物に支払う金額は、飲食料品支出額の2%だ。小麦に限っていえば、わずか0.2%である。支出の大半は加工・流通・外食である。今すぐ日本で穀物が買えなくなるなどと考えることはナンセンスだ。大騒ぎになった08年でも、消費者物価指数は2.6%上昇しただけだった。

「禁輸」という言葉を恐れすぎるなかれ

もう一つ、消費者心理を不安にさせるのが「禁輸」という言葉だ。今年5月、小麦生産量で世界第2位のインドが「禁輸」したことが、おおげさに報じられた。確かにインドの生産は1億㌧を超えるが、その輸出量はわずか93万㌧であり、ほとんどが国内向けだ。インドが禁輸を決めた理由は国内問題である。小麦の国際価格の高騰によって利幅が大きい輸出が増えることで、国内供給が減少し国内価格も高騰することを恐れたのだ。

食料自給率の低い日本にとって「禁輸」は死活問題のように感じられる。しかし、筆者がここで断言しておきたいことは、主要輸出国である米国などによる食料の「禁輸」は起きないということである。実体験からその理由を説明したい。

世界貿易機関(WTO)の前身である「関税と貿易に関する一般協定(GATT)」。1993年12月に採択されたウルグアイ・ラウンド交渉に、筆者は交渉官として参加した。ここでは、わが国の提案により、農業協定第12条として、輸出禁止または制限を行おうとする国は、輸入国の食料安全保障に及ぼす影響に十分考慮するとともに、事前に農業委員会に措置内容を通報し、輸入国と協議すべき旨が規定された。これに対し、米国など輸出国が反対するのではないかと心配していたが、「自由貿易こそが食料安全保障だ」として、米国は反対しなかった。輸出制限などしないと言ったのだ。このことを筆者は今でも鮮明に覚えている。

これには二つの理由が考えられる。一つは、1973年の大豆危機だ。米国では当時、豚の飼料としてアンチョビが使用されていたが、この年、ペルー沖でアンチョビが不漁となり、大豆の「搾りかす」が代替飼料として使われるようになった。米国内の畜産需要を賄うため、当時のニクソン大統領は大豆の禁輸を発表したのである。

米国は当時、世界の大豆輸出の9割を占めており、この決定は日本にとって大打撃となった。危機感を持った日本政府は、米国の代わりとなる大豆生産国を探し、見つけ出したのが、ブラジルの「セラード」と呼ばれる草原地帯だ。日本はこの土地の土壌改良に、政府開発援助(ODA)などを通じて協力し、大豆の生産を可能とした。結果、ブラジルの大豆生産は飛躍的に増加し、現在では米国を完全に抜き去り、世界第1位の大豆輸出生産国となった。ある意味で、この「禁輸」措置は米国のトラウマになっているのだ。

もう一つが79年、当時のソ連がアフガニスタンに侵攻したことを受けて、カーター大統領(当時)がソ連への穀物を「禁輸」したことだ。畜産用の飼料を自給できなかったソ連に打撃を与える狙いだったが、ソ連はアルゼンチンという輸入代替先を見つけた。この結果、米国の農家は輸出先を失い、倒産・離農が相次いだため、翌年禁輸措置は撤回されたのである。

現代にも通じるが、米国、カナダ、豪州のように輸出が生産量の過半を占める国では、禁輸=国内に在庫が滞留してしまい、その国の農業者に打撃を与える。逆に他の輸出国は国際市場での供給減少による価格上昇の利益を受ける。

日本人が知るべき本当の危機

日本の食料危機は、価格高騰によって食品・食料が〝買えなくなる〟ことよりも、日本有事にも直結する台湾有事などにより、シーレーンが封鎖・破壊されることにより〝届かなくなる〟ことで引き起こされる可能性が高い。輸入が途絶すれば、昭和の終戦直後のように、食べられるのは基本的にコメとイモだけになりかねない。当時のコメ配給量は1日に2合3勺。年換算で1人当たり120㌔グラム。現在の人口に置き換えると、年間1600万㌧(玄米)になるが、現在の生産量は675万㌧にすぎない。農地も600万㌶から440万㌶に減少している。

この背景にあるのが、「減反(生産減少)」だ。減反で米価を高くすることで兼業農家を維持した。これで農協は力を維持し、農林族議員を輩出できる。また、組合員の兼業収入や農地の宅地転用による利益がJAバンクに預金され、これを元に米国の金融市場で〝稼ぐ〟という構図が実現した。危機が現実味を帯びる中でも国民のためという視点を忘れ、JA農協が利益を受けるよう、補助金で(コメの)生産量を減らすなどという愚行をしているのがわが国の農政である。このような国が世界のどこにあるというのか。

日本の政策では一貫して、高米価・低麦価が続けられている。兼業農家が増えた結果、田植えが6月から連休のある5月に移行し、秋に種蒔きして5月に収穫する麦の生産ができなくなる。そのため、コメのみが優遇されるようになったわけだ。

日本でも食料危機は起こりうる。その時を見据え、コメの増産を行い、平時には輸出、有事には国内で消費すればよい。欧州連合(EU)は過剰分を国際市場に輸出する一方、国内市場しか考えない日本は生産減少で対応した。EUはもう食料危機を恐れない。

小麦価格が高騰すれば、コメの消費を増やせばよい。経済学でいう代替関係である。コメの増産による価格低下が起これば、専業農家に所得補償をすればよいだけだ。コメの生産減少が農政の目的なので、単収を上げる品種改良は日本ではタブーとなった。単収の増加を抑制しているのも、日本だけだ。

シーレーンの封鎖・破壊は、輸入食料、石油の途絶ももたらす。そうなれば、トラクターなどの農機も動かせず、肥料・農薬も作れなくなる。事実上、日本の農業は終戦直後の状態になる。

有事に備えて、「国民皆農」となるべく、教育現場で田植えの方法を教えたり、学校のグラウンドやゴルフ場などもいざとなれば、農地転用できるように準備を進めたりしておくことも必要だ。それでも必要な農地面積を確保できない以上、外国産農産物の輸入・備蓄で対応する必要がある。

食料危機が叫ばれる中にあっても、日本の農政が食料安全保障と逆方向の政策を講じていることについて指摘されることは少ない。「危機」が叫ばれるときこそ、その本質がどこにあるのか見極め、手を打っておくべきだ。

(聞き手/構成・編集部 大城慶吾、友森敏雄)