産業革命以降に実現した世界での農作物の大量生産は、化学肥料の発明などの技術進展(イノベーション)による恩恵であるが、同時に化石燃料の使用も促し、地球の大気中CO2濃度を増加させてきた。一方で、CO2の施肥効果も米国の主要作物の単収(単位農地面積あたりの収穫量)を大きく増大させたことが、最近の研究で明らかになってきた。そしてこの恩恵は、気候変動や大気汚染などによる悪影響を上回った可能性もあるという。

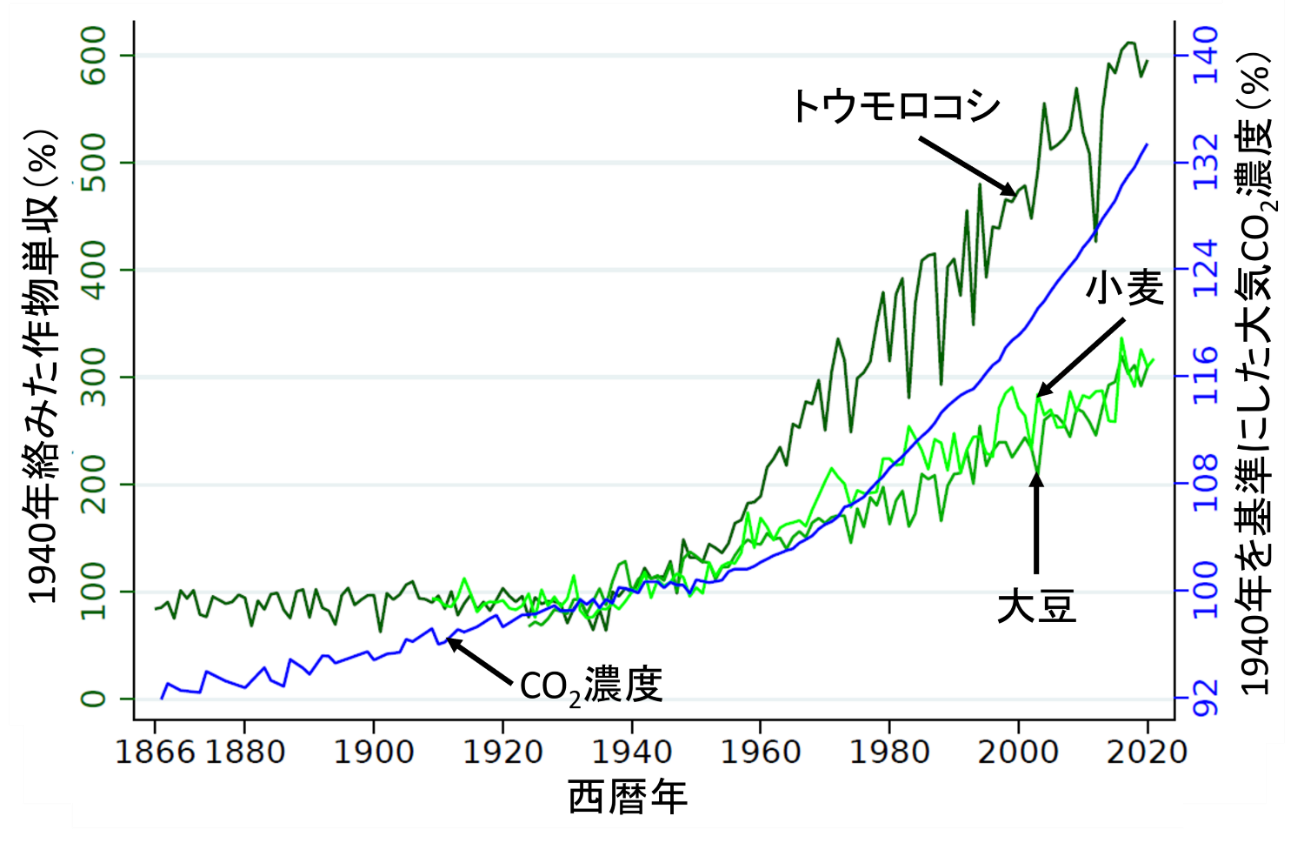

ハーバー・ボッシュ法や品種改良などをはじめとした技術進展によって、1960年以降世界の農作物の単収は大きく増加した。例えば、2020年現在、米国の主要作物であるトウモロコシの単収は1940年に比べて6倍、小麦や大豆も3倍に増加している(図1)。その恩恵は非常に大きく、地球上から飢饉や栄養失調が激減するとともに多くの陸上生物が農地開拓の圧力を免れた注1)。技術進展とは別に、産業革命後に単収の増大をもたらしたプロセスがある。大気CO2濃度の上昇である。CO2濃度が増加すると「施肥効果」により農作物の生産力や緑地の拡大が促進することが知られており注2)、その効果は図1の単収の増加量にも反映されているはずである。

図1 1866–2020年の米国における主要作物の単収(米国農務省:USDA)と大気CO2濃度(米国海洋大気庁:NOAAのCarbonTracker)の時系列変化(Taylor and Schlenker, 2021注3)を著者が和訳)。

しかしながら、図1の収穫量の時系列データからCO2施肥効果の影響のみを抽出することは容易ではない。作物の単収には、上述した技術進展に加えて日照や気温・降水などの気象要因や大気汚染による成長阻害などのCO2施肥効果以外の様々な要因が作用しているためである。CO2施肥効果そのものは、温室やFACE(Free-Air CO2 Enrichment:自然環境下で高いCO2濃度を農作物に噴霧してその生育を観察する大規模なCO2増加実験)によって評価されてきたが注2) ,注4) ,注5)、国や県・州レベルの単収データの統計分析ではCO2施肥効果の影響は考慮されないことが多い。

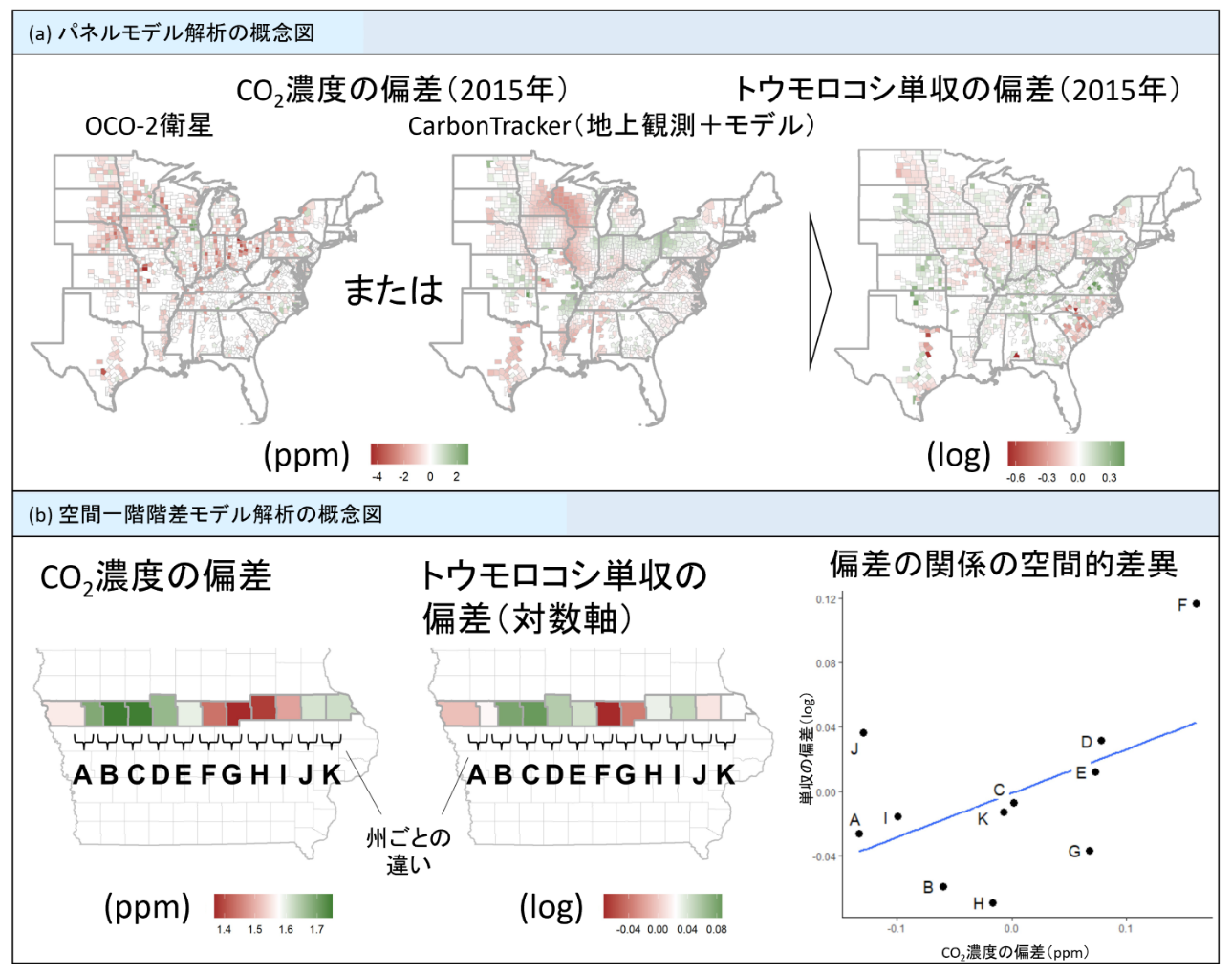

そこで、Taylor and Schlenker (2021) 注3)は軌道上炭素観測衛星OCO-2(Orbiting Carbon Observatory-2)注6)の回折格子分光計による大気中CO2濃度のデータを活用して、米国各地の作物単収の統計データからCO2施肥効果を推計する新しい手法を開発した(図2a)。OCO-2は、2014年にNASAによって打ち上げられたCO2濃度の地理的分布をモニタリングすることを目的とした衛星である。地上から衛星までの気柱内の平均CO2濃度から地上CO2濃度を推定し、米国を約4 kmの水平格子に分割してその場所の年平均年平均地上CO2濃度の偏差を算出する。そして、これらを州単位にまとめて作物の単収データの偏差と組み合わせたパネルデータを作成し、「パネルモデル」による回帰分析を行った。パネルデータとは、複数の主体(ここでは州)を複数年に渡って継続的に記録したデータである注7) ,注8)。また、州ごとのCO2濃度そのものの空間的な違いの影響を除去するために、対象とする州と隣接州の間で各変数の差をとる「空間1階階差モデル」と「空間1階階差横断面モデル」による回帰分析も行った。さらなる検証として、NOAA のCarbonTrackerという2000–2018年に世界55機関によって観測された460地点の地上CO2濃度のデータベースを用いて同様の回帰分析も行っている。これらの複数の回帰分析結果の比較によって、パネルモデルから得られたCO2施肥効果の妥当性を示している注3)。

図2(a) 2015年を例とした米国内の大気CO2濃度の偏差(OCO-2とCarbonTracker)とトウモロコシ単収の偏差の空間分布と空間1階階差(あるいは横断面)モデルにおける両偏差の空間的差異の概念図(Taylor and Schlenker, 2021注3)を著者が和訳)。

地上CO2濃度は米国のどの場所でも同じ速度で上昇していると思うかもしれないが、そうではない。CO2濃度の分布が時空間的に極めて複雑であることは、衛星観測で明瞭に捉えられている注9)。本解析の2015年の例では、CO2濃度の偏差は同じ米国でも都市活動(発生源)が活発な場所と自然(吸収源)が多い場所の間には–4~2 ppm/年の違いがある(図2a)。そして、州ごとのCO2濃度の偏差がトウモロコシ単収の偏差に相関しているかどうかを調べる(図2b)。

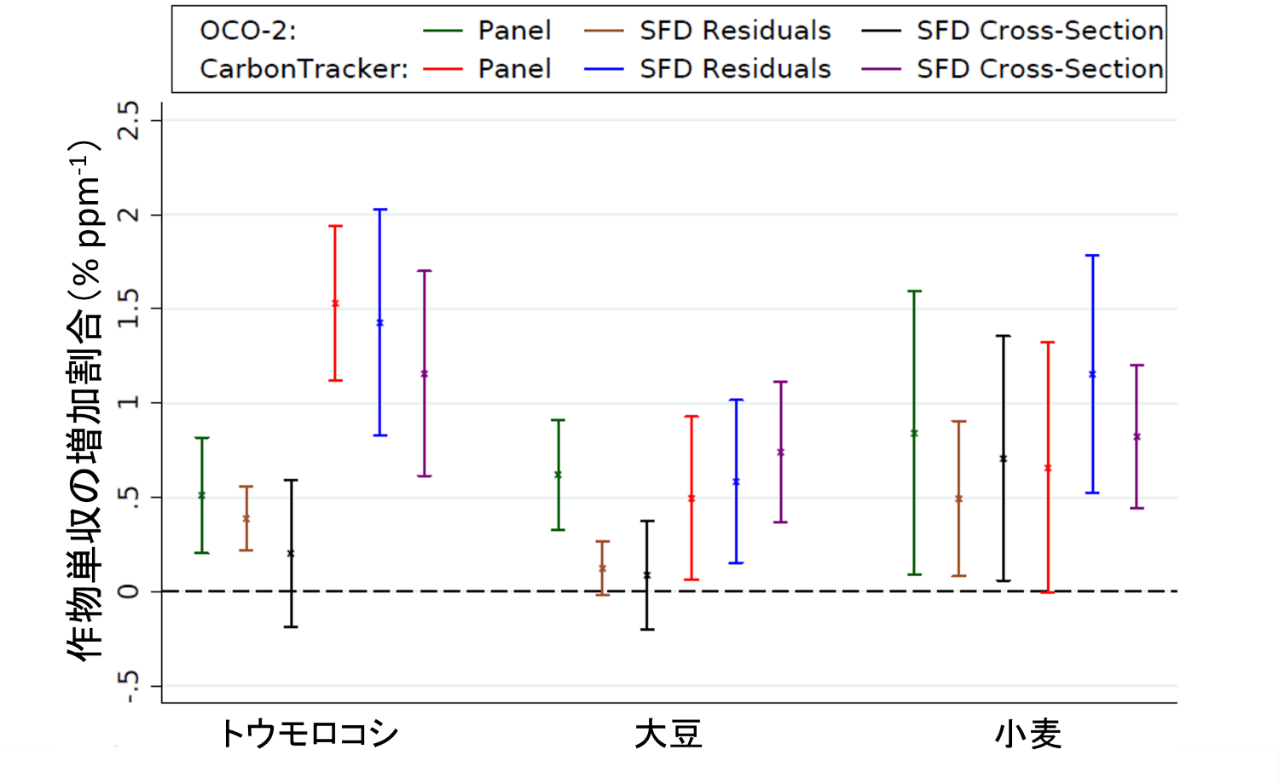

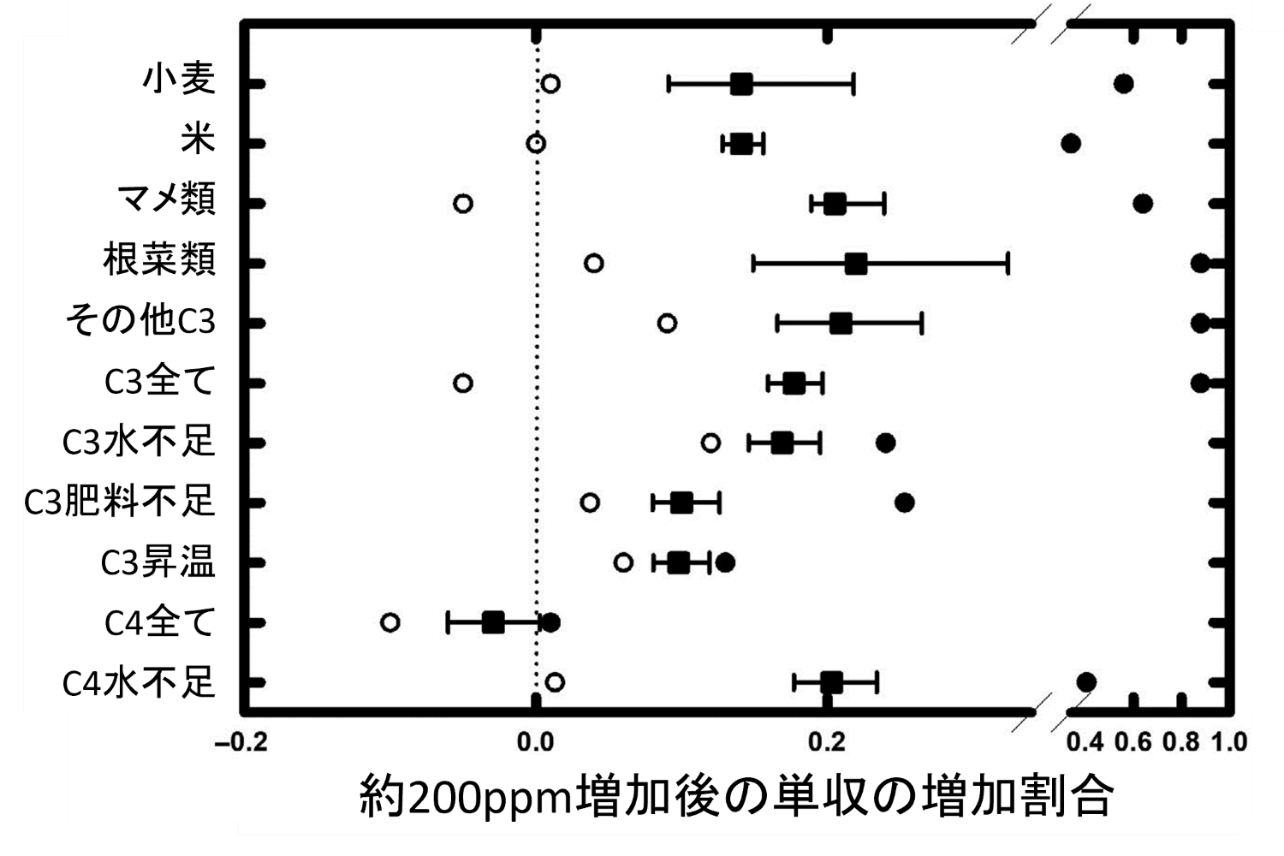

図3は、米国全体のCO2施肥効果を推計した結果である。全ての計算結果で単収はCO2濃度とともに増加する傾向にあった。OCO-2を用いた2015–2020年の「パネルデータ」の解析結果では(図3:緑線)、CO2濃度が1 ppm増加するごとにトウモロコシの単収が0.5%、大豆が0.6%、そして小麦が0.8%増加していた。仮に1940年から現在まで同じの比率でCO2施肥効果が継続したとすると、2020年には単収がそれぞれ50%、60%および80%増加したことになる。なお、乾燥気候に適しているトウモロコシ(C4植物)の単収が他の作物に比べてあまり増加しなかった理由は、トウモロコシの光合成回路が現在よりも低い大気 CO2濃度(400 ppm)で最適化されているためと考えられる注10)。同様の傾向は、世界のFACEの実験結果でも確認されている(図4:C4全て)。

図3 OCO-2(2015–2020年)とCarbonTracker (2000–2018)の衛星データを用いて3つの手法により推計した米国におけるCO2施肥効果(Taylor and Schlenker, 2021注3)を著者が和訳)。Panel:パネルモデル、SFD Residuals:空間1階階差モデル、SFD Cross-Section:空間1階階差横断面モデル。

図3 OCO-2(2015–2020年)とCarbonTracker (2000–2018)の衛星データを用いて3つの手法により推計した米国におけるCO2施肥効果(Taylor and Schlenker, 2021注3)を著者が和訳)。Panel:パネルモデル、SFD Residuals:空間1階階差モデル、SFD Cross-Section:空間1階階差横断面モデル。

図4 世界の様々な作物を対象にしたFACE実験によるCO2施肥効果のまとめ(Ainsworth and Long, 2021注11)を著者が和訳)。

前述のように、作物単収のデータには大気CO2以外の様々な要因が影響しうるが、それらとCO2濃度の変動傾向に関係がない限り、図3の推計値はCO2施肥効果によるものと解釈できる。Taylor and Schlenker (2021) 注3)は、多数の感度分析によってCO2濃度が都市化や経済活動、気象要因、大気汚染などを表す要因と概ね相関しないことを確認している。さらに、「1階階差モデル」と「1階階差横断面モデル」による解析結果がパネルデータ分析の結果と大きく変わらないことから(図3:茶線・黒線)、米国内の州単位のばらつきや季節の違いによる影響も小さいとしている。

ところで、図3の米国における単収増加率(0.5–0.8%/1 ppm)は、過去のFACE実験(図4)で得られている値よりも若干大きい。この理由として、CO2濃度が現在の値に近いほど光合成速度の増加率が高いことが挙げられる注12)。例えばトウモロコシの場合(図4:C4全て)、FACEではCO2濃度を約600 ppmまで増加させて35%の単収増加が得られているが(約0.18%/1 ppm注11))、OCO-2解析期間(2015–2020年)におけるCO2濃度の増加量はわずか13 ppmなので、FACEよりも光合成速度(すなわち、CO2施肥効果)の増加率が高くなったと解釈できる。その他にも、FACEで噴射するCO2が風による希釈の影響を受けるのでCO2施肥効果を過小評価するという可能性や、米国における農作物を対象にしたFACE実験施設が2つだけであり両施設がOCO-2の解析対象である米国各地の農作物の生育環境(気象・大気汚染など)や栽培方法(施肥・水管理など)を代表していない可能性もある。このような難しさがあるものの、衛星観測を利用した広域のCO2施肥効果(図3)は概ねFACEの実験結果を支持しているとしている注3)。

CO2施肥効果は、化石燃料を使用することで得られたベネフィットであり、地球温暖化によるリスクを評価する上で無視することができない。わが国でもこの重要性は認知されてはいるが、現段階ではCO2施肥効果は未考慮注13) , 注14) ,注15)、もしくはFACEなどの実験から得られた値がそのまま用いられている注16)。日本は米国よりも国土が小さく、現在の衛星観測技術の空間解像度では不十分かもしれないが、本稿で示した手法がわが国に導入可能かどうかを検討する価値はある。

注1)

堅田元喜(2021)技術の生態系から生まれるイノベーション:ハーバー・ボッシュ法の考察.

https://cigs.canon/article/20210716_6065.html

注2)

堅田元喜(2020)農業におけるCO2の有効利用(CCU)の推進.

https://cigs.canon/article/20201209_5523.html

注3)

Taylor, C.A. and Schlenker, W. (2021) Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth: CO2 Fertilization of US Field Crops, National Bureau of Economic Research, Working Paper 29320.

注4)

Kimball, B.A (1983) Carbon Dioxide and Agricultural Yield: An Assemblage and Analysis of 430 Prior Observations, Agronomy Journal, 75, 779–788.

注5)

Kimball, B.A (2016) Crop responses to elevated CO2 and interactions with H2O, N, and temperature, Current Opinion in Plant Biology, 31, 36–43.

注6)

NASA(2020)Orbiting Carbon Observatory-2.

https://ocov2.jpl.nasa.gov/

注7)

北村行伸(2006)パネルデータの意義とその活用 ― なぜパネルデータが必要になったのか,日本労働研究雑誌,48,6–16.

注8)

山口一男(2004)パネルデータの長所とその分析方法 ― 常識の誤りについて,家計経済研究,62,50–58.

注9)

NASA Scientific Visualization Studio (2021) Global Carbon Dioxide 2020-2021.

https://svs.gsfc.nasa.gov/4949

注10)

Lambers, H. and Oliveira, R.S. (2019) Photosynthesis, Respiration, and Long-Distance Transport: Photosynthesis, Plant Physiological Ecology, 11–114.

注11)

Ainsworth, E.A. and Long, S.P. (2021) 30 years of free-air carbon dioxide enrichment (FACE): What have we learned about future crop productivity and its potential for adaptation?, Global Change Biology, 27, 27–49.

注12)

Wang, S., Zhang, Y., Ju, W., Chen, J.M., Ciais, P., Cescatti, A., Sardans, J., Janssens, I.A., Wu, M., Berry, J.A., Campbell, E., Fernández-Martínez, M., Alkama, R., Sitch, S., Friedlingstein, P., Smith, W.K., Yuan, W., He, W., Lombardozzi, D., Kautz, M., Zhu, D., Lienert, S., Kato, E., Poulter, B., Sanders, T.G.M., Krüger, I., Wang, R., Zeng, N., Tian, H., Vuichard, N., Jain, A.K., Wiltshire, A., Haverd, V., Goll, D.S., and Peñuelas, J. (2020) Recent global decline of CO2 fertilization effects on vegetation photosynthesis, Science, 370, 1295–1300.

注13)

Tanaka, K., Managi, S., Kondo, K., Masuda, K. and Yamamoto, Y. (2012) Potential climate effects on Japanese rice productivity, Climate Change Economics, 2, 237–255.

注14)

Tokunaga, S., Okiyama, M. and Ikegawa, M. (2015) Dynamic panel data analysis of the impacts of climate change on agricultural production in Japan, Japan Agricultural Research Quraterly, 49, 149–157.

注15)

中嶌一憲,中嶌一憲(2017)気候変動が兵庫県41市町のコメの生産性に及ぼす影響に関する実証分析,地球環境研究論文集,73,l_385–l_396.

注16)

河津俊作,本間香貴,堀江武,白岩立彦(2007)近年の日本における稲作気象の変化とその水稲収量・外観品質への影響,日本作物学会紀事,76,423–432.