少子高齢化の進展や厳しい財政事情の中、老後の生活保障を担う公的年金の機能が縮小する方向にあり、老後に向けた資産形成を促すための「仕掛けづくり」の重要性が一層高まってきている。

この関係で、金融庁が2019年6月に公表した報告書「高齢社会における資産形成・管理」が指摘した問題を覚えているだろうか。いわゆる「(公的年金のみでは)老後2000万円足りない」という問題で、テレビや新聞では一時的に大騒ぎになった。

この報告書が指摘した内容は、多くの有識者から「公表以前から分かっていた事実」という指摘もあり、老後資金が不足する問題にわれわれがどう対処するのかといった議論の方が重要だろう。しかしながら、その後、解決に向けた議論が進展したかというと、2年超も経過したにもかかわらず、本質的な議論は深まっていないのではないか。

そこで、本稿では議論を深めるため、次の3つを提案したい。

- 公的年金の給付月額がX万円減っても、老後に向けた資産形成として、私的年金などを活用しながら、そのX万円分の穴埋めを可能とする投資や貯蓄を行えばよい

- もはや公的年金のみの所得代替率は意味がない。日本版「年金ダッシュボード」を活用し、公的年金や私的年金なども含む「拡張版・所得代替率」を情報提供すべき

- 「拡張版・所得代替率」の目標値を定め、それが達成できるよう、税制優遇措置を拡充すべき

60歳から90歳までで1980万円の家計貯蓄が必要

以下、順番に説明しよう。まず①だが、そもそも、「老後2000万円足りない」という議論は何であったのか。既に忘れている人々も多いと思われるので、簡単に説明しておこう。

まず、総務省「家計調査(2017年)」によると、無職の高齢夫婦世帯が1カ月に支出する平均は26.4万円となっている(注:労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計 2019」によると、男性の平均的な生涯賃金は2億円から2.7億円、女性の平均的な生涯賃金は1.5億円から2億円である。仮に生涯賃金が2億円とし、25歳から働き90歳で寿命を全う場合、その平均的な支出は月額26万円《年間308万円》である)。だが、この世帯における公的年金などの収入は平均で20.9万円しかないため、5.5万円不足して家計が赤字となっている。厳しい現実だが、これが高齢夫婦世帯の平均的な姿であり、この赤字分は60歳までに蓄えた預金の取り崩し等で賄っていると思われる。

では、寿命が90歳と仮定した場合、このような高齢夫婦世帯の家計が破綻しないためには、どの程度の貯蓄が必要か。この計算は簡単で、60歳から90歳までの30年間において、1980万円(=5.5万円×12か月×30年)の貯蓄が必要となる。

この1980万円が概ね2000万円なので、「老後2000万円足りない」という議論になった。テレビや新聞で一時的に大騒ぎになったのは、多くの人々が2000万円も貯蓄できないと思ったからではないか。

20歳から毎月2万の積立で老後2000万の金融資産に

確かにその気持ちは分かるが、ここでちょっと簡単な問題を考えてもらいたい。毎月2万円ずつ40年間、年間の運用利回りが4%の金融商品(例:投資信託)に投資を続けた場合、40年後の金融資産残高はどうなるか、という問題だ。

投資総額は960万円(=月2万円×12か月×40年)だが、簡単な計算により、40年後にはその約2.4倍の2280万円が貯蓄できることが分かる。すなわち、20歳から毎月2万円ずつの積立をし、それなりの利回りがあれば、60歳の時点で2000万円超の金融資産を蓄えることも可能なわけだ。

このような可能性に気づき、老後の資産形成のために株式投資などを始める若い世代も増えてきている。もっとも、「老後2000万円」問題は現在の高齢世代の話で、現在の若い世代が高齢者になる時の公的年金は実質的に更に目減りし、「老後3000万円」問題などに発展している可能性も否定できない。

年金が将来目減りすると積立必要額はどう変動するのか

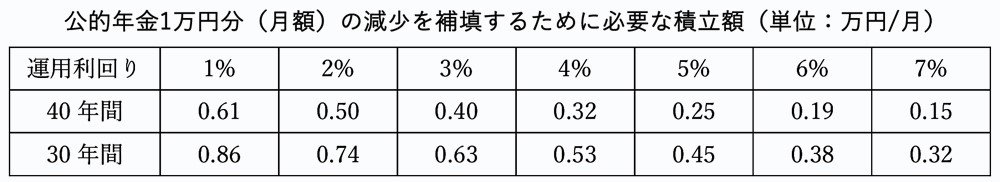

では、このように若い世代が将来に受け取る公的年金の給付月額が現在よりもX万円減ると予測した場合、毎月どの程度の積立が追加で必要なのか。それを一覧にしたものが以下の図表だ。

例えば、3%の運用利回りで40年間の積立を行う場合、月額1万円分の減少を補填するために必要な積立は、月額0.4万円である。また、5%の運用利回りで30年間の積立を行う場合、必要な積立は月額0.45万円である。

30年後の年金給付は約2割減少する見込み

「現役男性の平均的な手取り収入に対するモデル世帯(注:モデル世帯とは、夫が厚生年金に加入して男性の平均的な収入で40年間働き、その配偶者である妻が40年間専業主婦である世帯をいう)での年金の給付水準の割合」を「所得代替率」と呼ぶが、公的年金における19年の財政検証では、高成長を前提とするケースでも、現在61.7%の所得代替率は50.8%~51.9%に低下し、約30年後の給付水準は約2割減となることを明らかにしている。

仮に高齢夫婦世帯の1カ月の平均支出額が既述の26.4万円とすると、必要な積立額はどう計算できるか。モデル世帯の年金は月額22万円なので、その2割である4.4万円の減少を予測し、30年間の積立かつ5%の運用利回りでこの減少分を補填する場合、毎月必要な積立は1.98万円(=4.4×0.45万円)と計算できる。30年間の積立かつ2%の運用利回りなら、毎月3.25万円(=4.4×0.74万円)の積立を行えば、公的年金の減少分を補填できる計算となる。

次に、②の意味は何か。公的年金の機能が縮小するなか、私的年金などの貯蓄が重要となるのは日本のみでなく、英国など他の先進国でも似た状況にある。その結果、公的年金のほか、様々な私的年金などに加入することになるが、自分自身の公的年金や私的年金などの状況を一元的に把握できていない人々も多数出てきているという問題が起こっている。

自身の年金情報を一元的に把握できる仕組みを

このような問題を解決するため、英国では「年金ダッシュボード」という仕組みを構築し、その充実に努めている。ダッシュボードとは、元々は自動車の「計器盤」のことをいい、複数の情報を一括して表示するツールを指すが、年金ダッシュボードとは、公的年金や私的年金を含め、65歳時点での推計年金所得の総額やその詳細など、自分自身の年金情報などを一元的に把握できる仕組みをいう。

あまり知られていないが、日本でも、厚生労働省の年金広報検討会を中心に議論が始まっており、日本版「年金ダッシュボード」の構築に向けて、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(21年6月18日閣議決定)にて、「公的年金、私的年金を通じて、個々人の現在の状況と将来の見通しを全体として「見える化」し、老後の生活設計をより具体的にイメージできるようにするための仕組みである年金簡易試算Webについて、22年4月の運用開始を目指し、21年度前半に開発、同年度後半にテスト(運用実験)を行う」旨の記載がされている。

iDecoやNISAも含む老後の生活資金の「見える化」を

この年金ダッシュボードで「見える化」する金融商品の範囲は、公的年金や私的年金が主な対象に思われるが、筆者は、個人年金保険やiDeco(個人型確定拠出年金)のほか、NISA(少額投資非課税制度)などの金融商品も対象に加えるべきだと考えている。

その上で、一定の仮定計算の下、私的年金やNISAなどを含む「拡張版・所得代替率」を年金ダッシュボードで表示することを検討してみてはどうか。

例えば、19年における公的年金の所得代替率(61.7%)は、モデル世帯の年金(22万円)を現役男性の平均的な手取り収入(35.7万円)で割って計算している。しかしながら、この22万円は、夫の厚生年金(報酬比例部分)9万円のほか、夫と妻の基礎年金それぞれ6.5万円がごちゃ混ぜになっている。この結果、日本の所得代替率の計算では高齢夫婦2人分(モデル世帯)の公的年金を用いているが、このモデルは標準でなく、諸外国の所得代替率は平均的な高齢者1人分で計算するのが常識だ。また、公的年金のみでは、私的年金などを含む本当の所得代替率は分からない。このため、もし夫が個人年金保険で毎月7万円を受け取ることができ、それ以外にもiDecoやNISAなどの金融資産を65歳時点で900万円保有している場合、高齢夫婦のうち夫のケースでは、次のようにして、拡張版・所得代替率を計算してはどうか。

拡張版の所得代替率=(9万円+6.5万円+7万円+3万円)÷35.7万円=71.4%

なお、このうちの3万円は、金融資産の時価変動や配当などを考慮せず、900万円の金融資産を65歳から90歳までの25年間で毎月均等に取り崩すと仮定したケースでの値を意味する。上記の計算に私的年金などを含めることについてはある種の批判も想定されるが、重要なポイントは、公的年金以外の金融資産も考慮した、拡張版の所得代替率を計算して表示することで、よりリアルな老後の経済状況が「見える化」できることだ。このようなデータが蓄積すれば、老後の資産形成が危うくて本当に老後が困窮に陥る可能性が高い人々を政府も的確に把握できるようになると思われる。

最後に、③の意味は何か。以上のとおり、縮小する公的年金のみで老後の生活を賄うのは限界があり、NISAやiDecoを含め、老後に向けてそれなりの私的な貯蓄を行う重要性を示唆する。

老後の資産形成に向けた税制優遇措置の拡充を

その際、重要な鍵を握るのは、老後の資産形成を促す金融商品に対する税制優遇措置の拡充だ。米国では、個人年金制度の一つである伝統的IRA(個人退職勘定:Individual Retirement Account)が大きな役割を担っている。

伝統的IRAは、1974年の「従業員退職所得保障法に」より、退職資産形成を支援するために導入されたもので、各個人が拠出する毎年の掛金額がルール上の上限額に到達するまでは一定の税制優遇措置が存在する。すなわち、「給付時」は課税(資金の引き出しの際に元金や運用益に対して)するものの、「拠出時」や「運用時」は非課税で、税制優遇措置として、資金を積み立てた掛金の分だけ所得控除を受けることができる。

日本のiDecoは、米国の伝統的IRAなどを参考に制度設計されており、日本版IRAと言っても過言ではない。異なるのは税制優遇措置の規模で、iDecoは(自営業者を除き)年間の掛金限度額が約28万円(月額=約2.3万円)に対し、米国の伝統的IRAの年間拠出限度額は基本的に6000ドル(1ドル110円で66万円=月額5.5万円)で日本の2倍もある。

既述のとおり、「老後2000万円」問題(高齢夫婦世帯の赤字5.5万円)に対しては、毎月2万円ずつ、40年間投資を行えば何とか対応できる可能性を示したが、若い世代が老後に受け取る公的年金が月額4.4万円もさらに減少し、その減少分を30年間の積立かつ5%の運用利回りで補填する場合なら、毎月1.98万円の積立が追加で必要になる。

その場合、現状のiDecoの掛金限度額(月額=2.3万円)では老後の資産形成に不十分となるのは明らかだ。この解決のためには、iDecoやNISAなどの税制優遇措置を拡充する必要があるが、どの程度の拡充が必要なのかの目安が必要である。

この「見える化」を行うためのツールが「年金ダッシュボード」であり、まずはその「拡張版・所得代替率」の目標値を定め、その上で、「拡張版・所得代替率」の情報提供を行いながら、iDecoの拠出限度額の引き上げを含め、目標値を達成するための税制優遇措置の拡充について検討を行うのが望ましい。