現代の日本は、地球温暖化やヒートアイランド(熱の島:都市の気温が周囲よりも高い状態)の影響で過去百年間でも最も暑いと考えられている。ところが、最近の研究によりいわゆる「小氷期」と呼ばれる世界的に寒冷な時期とされてきた江戸時代にも、今と同じくらい暑い年があったことがわかってきた。気候変動とは単純な気温上昇を指すのではなく、暑さと寒さが交互にやってくることを意味しており、このことを念頭において地球温暖化への対策を進めなければならない。

1.今の東京は昔よりも暑かった?

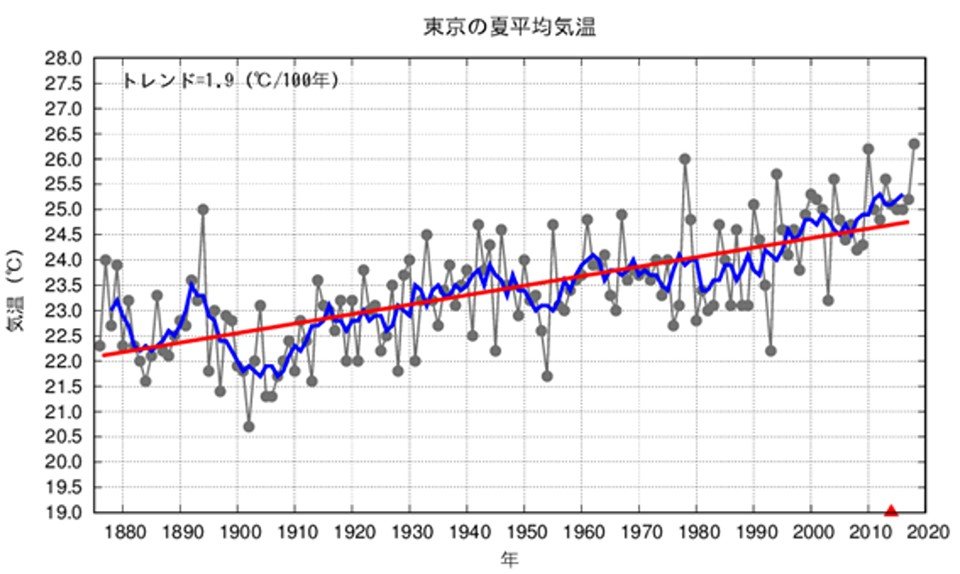

東京の夏の気温は、長期的には年々上昇している。東京での気象庁の公式気象観測が開始されたのは1875年(明治8年)であり、古気候学でいえば「小氷期」の終焉期にあたる。実際、142年間の観測データを見ると、1876年から1900年の間は夏の気温が大きく低下する年がみられる(図1)。地球温暖化による100年あたり0.77℃の気温上昇であるが注1)、このデータにはその大きさを上回る都市化熱(ヒートアイランド効果)や観測方法や環境の変化が作用している注2)。その結果、全期間のデータに対して線形回帰直線を引くと100年あたり1.9℃の上昇傾向となる。

図1 1876~2018年までの東京における夏季(6~8月)の平均気温の経年変化注3)。

青線:5年移動平均値。▲:観測地点の移転(その他に2度の移転あり)。

2.江戸時代も現代に匹敵するほど暑かった

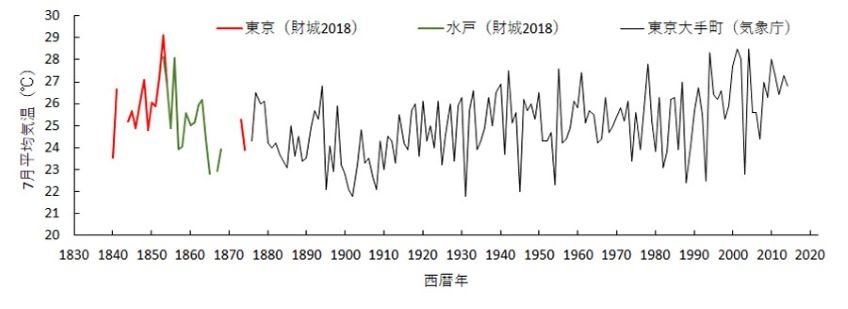

ところが、図1に江戸時代の7月の平均気温データを追加すると、単純な気温上昇とはいえなくなってくる(図2)。1839~1855 年のデータは、「霊験候簿」に記録されている徳川幕府の暦を作成していた天文方による1日3・4回の気温観測、1872~1878年のデータは、ドイツの気象学者のErwin Knipping(クニッピング)による1日3回の神田錦町の開成学校での気温観測である注4)。1855~1878年の間はデータが存在しないので、水戸藩の商人であった大高氏による「大高氏記録」から得た茨城県水戸の寒暖計による気温データを示した。図2を見ると、1840~1850年の間はその前後に比べて明らかに温暖であり、特に1853年には7月平均気温で29℃を記録している。この値は、1876年以降における東京気象官署の観測史上最大であった28.5℃(2001年・2004年)を上回る。また、同年には水戸の気温も東京に匹敵する。山形県川西町でも、古日記の天候記録から1853年の7月の平均気温が31.8℃(誤差±1.21℃)と推定されている注5)。日記から復元された気温データには推定誤差が含まれるので注意が必要であるが、少なくとも1850年代前半が現在に匹敵するほど温暖だったことは確かなようだ。

図2 1840~2021年の東京(または江戸)・水戸における7月の平均気温の長期変化注6)。

気象庁のデータは移転の影響を避けるために2014年までとした。

さて、それではなぜ寒冷と言われた江戸時代に猛暑年が観測されたのか?当然ながら、江戸時代には人間活動に伴うCO2排出量は限定的なので地球温暖化ではない。比較的広範囲に起こりうる要因としては、気候そのものが持つ自然の周期的な変動が挙げられる。古日記天候記録から復元した東京(または江戸)の7月の平均気温の時系列データの解析によると、太陽活動周期(21年、10.5年)やエルニーニョ・南方振動(ENSO:6.3年・5.0年・3.2年)、成層圏準2 年周期振動(QBO:2.18 年)の影響が指摘されている注7)。幕末の時期に、このような周期的な気温上昇が影響していた可能性がある。

これとは別に、より規模が小さい地域特有の気象現象の影響もある。例えば、山形では日本海から山地を越えた際に乾いた熱風が吹き下ろす「フェーン現象」でしばしば高温が観測されることが知られている。また、江戸のような百万都市では、当時から「ヒートアイランド」が起こっていたという仮説もある。ドイツの医師・博物学者のPhilipp Franz von Siebold(シーボルト)は、当時温度計を用いた観測に基づいてこの仮説を立てた注8)。「シーボルト日記」注9)には、シーボルトが江戸に滞在していた1861年に「七月と八月、江戸湾と江戸および周辺では高温。ときには木陰でも華氏九四度(摂氏約三四・四度)まで達することがある。たえず、南と南東の風が吹く」と記されている。さらに、その原因を「この風は地表の空気が、黒くて厚い屋根瓦によって異常なほど暖められた当然の結果である。この黒い屋根瓦は巨大なる都市の数マイルにも及ぶ面積を覆っている」と説明している。

確かに、黒い瓦屋根は日射の吸収率が高く、日中非常に高温となり周囲の空気を加熱するはずである。このことは広く認識されており、現在でもヒートアイランド対策として、遮熱・断熱効果の高い屋根材の使用が推奨されるほどである注10)。また、意外かもしれないが幕末期の江戸の人口は今よりも密集していたという。ある推計によると1600年の6万人から1721年に100万人を超え、1846年に114万人というピークを迎えるという注11)。この値を人口密度にすると2万3千人/km2となり注12)、現在の東京都の人口密度である約6千人/km2注13)を大きく上回る。江戸の人々がこれほど密集した環境で、夏の暑い日に黒い屋根瓦の下で火を使う生活をしていたことを想像すると、「江戸のヒートアイランド」も絵空事とはいえないかもしれない。

図3 フェリーチェ・ベアトが1865~1866に撮影した『愛宕山から見た江戸のパノラマ』

(https://kichijoji-time.com/history-edo/)。

3.猛暑は危険なのか?

1853年の夏のように非常に気温が高いときには、健康や農業への被害が起こっても不思議ではない。普通に考えれば、冷房や医療技術や物資の流通体制が発達していない江戸時代の社会の方が現代よりも環境の変化に弱いと考えられるからである。例えば、江戸時代後期の戯作者である滝沢馬琴の「馬琴日記」注14)によると、当時「中暑(ちゅうしょ)」または「霍乱(かくらん)」と呼ばれていた熱中症は庶民に広く認知されていたとされている注15)。しかし、江戸で大流行したコレラ病による死亡者数の解析は見られても注16)、熱中症の影響を調べた研究は見られない。農業に関しても同様で、中世や近世における気候変動による農作物への被害は冷害に伴う飢饉がほとんどであり、猛暑による被害に関する研究はあまり見当たらない注17)。仮に、当時の江戸の人々が猛暑や熱波をものともせずに生活できていたとすれば、温暖化そのもののリスクが低かったか、あるいはそのリスクを最小限にする災害に「強い」社会だったのかもしれない注18)。いずれにしても、効果的な地球温暖化への対策には古気候学や歴史学の知見が必要であり、学ぶべきことは多いと思われる。

【謝 辞】

東京気象官署の気温のデータは、気象庁ホームページから取得した。幕末期の江戸と水戸の気温データは成蹊大学・財城真寿美教授に提供いただくとともに、解析への助言を受けた。

注1)

近藤純正 (2020) K203.日本の地球温暖化量、再評価2020

注2)

堅田元喜 (2020) 日本の気温は、地球温暖化で何度上昇したのか?

注3)

東京管区気象台 (2018) 東京管区気象台(千代田区)における長期変化

注4)

財城真寿美, 三上岳彦 (2013) 東京における江戸時代以降の気候変動, 地学雑誌, 122, 1010-1019.

注5)

平野淳平, 大羽辰矢, 森島済, 財城真寿美, 三上岳彦 (2013) 山形県川西町における古日記天候記録にもとづく1830年代以降の7月の気温変動復元, 地理学評論 Series A, 86, 451-464.

注6)

財城真寿美, 三上岳彦, 平野淳平, Michael G., 久保田尚之, 塚原東吾 (2018) 関東東南部における気象観測記録からわかる19世紀幕末期以降の気候の特徴, 127, 447-455.

注7)

Mikami, T. (1996) Long term variations of summer temperatures in Tokyo since 1721, Geographical Reports of Tokyo Metropolitan University, 31, 157-165.

注8)

財城真寿美, 塚原東吾, 三上岳彦, Können, G.P. (2002) 出島(長崎)における19世紀の気象観測記録, 地理学評論, 75, 901-912.

注9)

石山禎一, 牧幸一(2005)シーボルト日記―再来日時の幕末見聞記, 八坂書房, pp. 406.

注10)

日本学術会議 (2003) ヒートアイランド現象の解明に当たって 建築・都市環境学からの提言

注11)

注12)

内藤昌 (2013) 江戸と江戸城 (講談社学術文庫), 講談社, pp. 280.

注13)

注14)

柴田光彦 (2009) 曲亭馬琴日記 第3巻, 中央公論新社, pp. 576.

注15)

星秋夫, 樫村修生 (2018) 熱中症の語源と定義, 桐蔭スポーツ科学, 1, 3-9.

注16)

菊池万雄 (1978) 江戸時代におけるコレラ病の流行, 人文地理, 30, 447-461.

注17)

中塚武 (監修)(2021) 気候変動から読みなおす日本史 1 新しい気候観と日本史の新たな可能性, 臨川書店, pp. 336.

注18)

堅田元喜 (2021) 災害は温暖化そのものではなく寒暖の繰り返しで起こる

Copyright © 2011-2021 NPO法人 国際環境経済研究所. All rights reserved.