メディア掲載 エネルギー・環境 2021.06.22

地球温暖化による大雨への影響評価には100年以上のデータが必要

NPO法人 国際環境経済研究所HPに掲載(2021年5月31日)

地球温暖化によって大雨が増加しつつあるというが、その増加率はどの程度なのだろうか?100年間の動きを知ることができるデータは非常に限られており、観測期間が短いと増加率を過大・過小評価してしまう。

1. 日本の大雨の雨量は過去100年間で9.9%の増加

地球温暖化による大雨が増加する主な原因は、気温の上昇に伴う大気中の水蒸気量の増加にあると考えられている。クラウジウス・クラペイロンの関係(CC効果)によれば、気温が1℃上昇すると、大気に含まれうる最大の水蒸気量(飽和水蒸気量)は理論上約7%増加する注1)。地球温暖化が進むと水蒸気量そのものも増加するとされているので、飽和水蒸気量が増える分大気中に含まれる水蒸気の量は増加し、発達した雲ができやすくなり強い雨が増えると考えられている注2)。世界の気温上昇は100年間のわずかな変化であるので、これに伴う降雨の増加を調べる際にも、解析に用いるデータを慎重に選ばなければならない。

大雨の長期変動に関する研究としては、90年代から気象官署の累年極値記録(歴代1~3位)を用いて20世紀初頭以降の極端な降水の増加傾向が見出されていた注3)。しかし、1961年以降のデータしか利用できず限界があった注4)。そこで、気象庁は降水の長期変動を調べるために2001〜2004年にかけて各気象官署の観測開始以来の降水量データを電子化した。特に、気象官署51地点の1901年以降の日降水量データについては丹念な品質チェックが行われ、うち43地点で欠測数が10個未満という質の高いデータセットが得られている注5)。

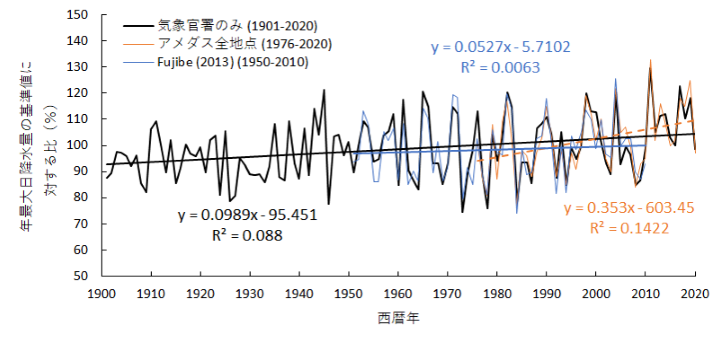

その結果が図1である。線形回帰すると、日降水量の年最大値(極値注6))は100年間で9.9%の増加傾向が見られた(信頼度水準95%で統計的に有意)。しかし、その相関係数(R)は0.297という「弱い正の相関」であり、この結果のみから増加傾向にあると言い切ることは難しい。また、「信頼度水準95%で有意である」ということは、誤ったシグナル(実際には大雨は増えていないのに偶然の変動から増えているという認識)を示している可能性が5%未満あるということである。図1ではその5%未満が起きているかもしれないということを忘れるべきではない。また、100年の間に観測測器(雨量計)の変遷や周辺の建物や樹木による遮蔽の影響もあり、その不確実性は今も残っている注4)。

このような不確実性はあるものの、気温上昇によって大雨が増えること自体はCC理論により物理的に合理的であることと図1の増加率がCC効果による増加率6~7%と大きくは異ならないこと注2)などから、地球温暖化が影響している可能性はある。

図1 期間の異なる気象庁のデータセットを用いた年最大日降水量の基準値(1981年から2010年の平均値)に対する比率の経年変化。直線・点線はトレンドを表す回帰直線。黒:気象官署のみ(Fujibe et al. 2006注5)を1901–2020年まで拡張、51地点)、オレンジ:気象庁アメダス全地点注7)(1976–2020年、640地点)青:全気象官署92地点(Fujibe, 2013注2)を1950-2020年まで拡張、5~10月のみ、92地点)。

2.短期間のデータでは地球温暖化の影響を評価できない

解析に用いるデータの期間が短くなると、前節で得られた大雨の増加傾向はどのように変化するだろうか?例えば、45年間の気象庁アメダス640地点のデータ(1976-2020年;図1、オレンジ線)では100年間で35.3 %、70年間の全気象官署92地点のデータ(1950-2020年の5~10月のみ;図1、青線)では100年間で5.3%となった。前者の増加傾向は信頼度水準95%で統計的に有意であったが、後者の増加率は有意ではなく「大雨は増加していない」という結果になった。

地点数だけでみれば、気象庁アメダスがもっとも多く統計的に信頼できるように思えるかもしれない。しかし実際には、地点数の大小が降水の長期変動の分析に及ぼす影響はそれほど大きくないと思われる。図1を見る限り、1976年以降の両者の年最大日降水量の変動傾向は似通っているためだ。そして35.3%という値は100年間での気温上昇0.77 ℃注8)に対するCC効果(5.4%)の6倍以上であり、気象学的理論とはかけ離れている。

問題なのは、「年最大日降水量」というデータが地球温暖化によるCC効果のみならず自然の気象現象(台風・前線など)の年々もしくは数年~数10年のも含んでいるという点である。CC効果は短時間(1時間以下)の降水強度を増加させると考えられるが、1日の間の降水の持続時間も自然の気象現象によって変わる。実際に図1の黒線について119年間の標準偏差を見積もると13.3%となり、CC効果の2倍以上となる。このような年々変動が含まれていることを見落としてしまうと、数10年間のデータでは地球温暖化の影響を過大評価してしまう。

3.自然の変動が地球温暖化の影響評価を難しくする

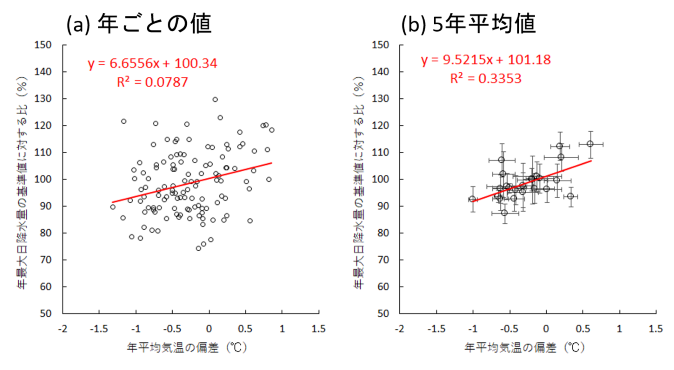

70年間の全気象官署92地点のデータで大雨の増加が見られなかった理由も、自然の気象現象によるものと考えられる。大雨の年々変動が大雨の増加率に与える影響を、気象庁の観測地を適切に補正した全国34地点の年平均気温データセットKON2020注8),注9)と年最大日降水量の関係から説明する。KON2020注8)データセットでは日本の気温上昇率は0.77℃/100年と推計されているので、1901–2020年(119年間)だと1℃近く上昇したことになる。この期間の年最大日降水量の上昇率は、年ごとの値では6.7%/1℃となるが(図2a;信頼度水準99%で統計的に有意)、前節で示した9.9%よりも小さくその値も70–130%の範囲でばらついている。ところが、5年平均値を取ると上昇率は9.5%/1℃となり9.9%に近づき、相関係数も高くなる。このように、長期間のデータを使って降水量の年々変動を除去しないと、CC効果の影響は見えにくくなってしまう。

図2 1901–2020年のKON2020注8)データセットの年平均気温の偏差と気象官署51地点(図1、黒線)の年最大日降水量の基準値(1981年から2010年の平均値)に対する比率の関係。(a)年ごとの値、(b)5年平均値と標準誤差(エラーバー)。赤線は回帰直線。

このような不確実性を低減するために、1日単位ではなく10分間・1時間単位の降水量データを用いる試みも行われている注2)。このようなデータには、雨の持続期間よりも瞬間的な雨の強さ(すなわち、雲に含まれている水分の量)が主に反映されるので、比較的CC効果が見えやすくなるといわれている。ただし、過去と現在で最大1時間降水量の測定方法が異なっているなどの問題もあり、簡単には解析することはできない。

以上の考察から、現時点では、地球温暖化による大雨の変化傾向を評価する上では気象官署51地点の1901年以降の日降水量データ(図1、黒線)を利用すべきであろう。

【謝 辞】

気象庁の年最大日降水量データは、気象庁ホームページから取得した。KON2020のデータセットは、近藤純正東北大学名誉教授のホームページ注8)からダウンロードした。気象官署51地点および92地点の年最大日降水量データの入手および解析には、東京都立大学藤部文昭特任教授の助言を受けた。

注1)Hartmann, D.L., A.M.G. Klein Tank, M. Rusticucci, L.V. Alexander, S. Brönnimann, Y. Charabi, F.J. Dentener, E.J. Dlugokencky, D.R. Easterling, A. Kaplan, B.J. Soden, P.W. Thorne, M. Wild and P.M. Zhai, (2013) Observations: Atmosphere and Surface. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

注2)Fujibe, F. (2013) Clausius–Clapeyron‐like relationship in multidecadal changes of extreme short‐term precipitation and temperature in Japan, Atmospheric Science Letters, 14, 3, 127-132.

注4)藤部文昭 (2011)日本の気候の長期変動と都市化 ―2010年度日本気象学会賞受賞記念講演―,天気,58,1,5-18.

注6)堅田元喜(2021)極値統計学の考え方―異常気象は、それほど異常ではない?