1. 無資源国の宿命

バイデン政権が、主要産業のサプライチェーン再構築に向けた大統領令を発出し、経済安全保障上重要な戦略産業として6分野を指定した。

- 防衛産業基盤

- 公衆衛生及び生物学的製剤産業基盤

- 情報通信(ICT)基盤

- エネルギー産業基盤

- 輸送産業(自動車、航空機)基盤

- 農産物・食料産業基盤

これらの産業群は、米国が競争力を維持し、米国にとって絶対に技術覇権を失うわけにはいかない産業なのである。これは日本も全く同様である。

日本も直ちに政権アジェンダ化すべきである。防衛産業基盤、自動車やICT、精密機械、鉄鋼や化学、素材産業、食品製造業は言うに及ばず、特に今回のコロナ禍で露呈した最大の弱点、公衆衛生及び生物学的製剤産業基盤をどう創り上げていくのか。ここは喫緊の課題である。

さて、エネルギー産業。バイデン政権は早々にパリ協定に復帰を果たし、気候問題でのリーダーシップを強調。再生可能エネルギーや電気自動車に一気に舵を切り、グリーン産業群のサプライチェーン安全保障を強化する方針であるが、しかしそこは「持てる者」の余裕。シェール革命で再び石油・ガス覇権を取り戻した米国は、いつでも「切り札」を行使できることを計算し、一時自前の炭化水素をモスボール化したところで、四年後八年後はまた蓋を開けるかもしれない。米国は世界一の石炭埋蔵国でもある。原子炉も100基近くが安定的に稼働している。グリーン化を加速させようが緩めようが、エネルギー安全保障は盤石である。

「持たざる国」日本は、水素、バイオ、太陽光、風力とどれを取っても高くつく。常に争奪戦に追われる。本当に頭が痛いが、しかし、これこそエネルギー政策の醍醐味でもある。一層の多角的資源外交、しかも総力を挙げた資源外交が必要となる。官民挙げた資源外交、内外一体のグリーン戦略を指揮できる体制づくりこそ急務である。外務省、防衛省、警察庁の力を借りて、国家安全保障局(NSC)下にエネルギー戦略外交チームを配置したいものだ。

2.2050年の電源構成

そうした中、資源エネルギー庁の有識者?会合において、2050年、あるいはその中間地点である2030年度の電源構成を議論しているようであるが、エネルギー戦略はbeauty contestでは決められない。国家の基本戦略を、一線級の研究者や技術者、国際政治・経済学者の議論に委ねるならまだしも、素人集団にお伺いを立て、責任をかぶせるような決め方をする国を見たことがない。無資源国日本が、一世紀にわたり、ものづくりを中心とする競争力ある産業群を成長させ、雇用を守り、安定した国民生活を支え、災害時の緊急対応を含めて盤石なエネルギー供給を可能にするような戦略を立てなければならない。

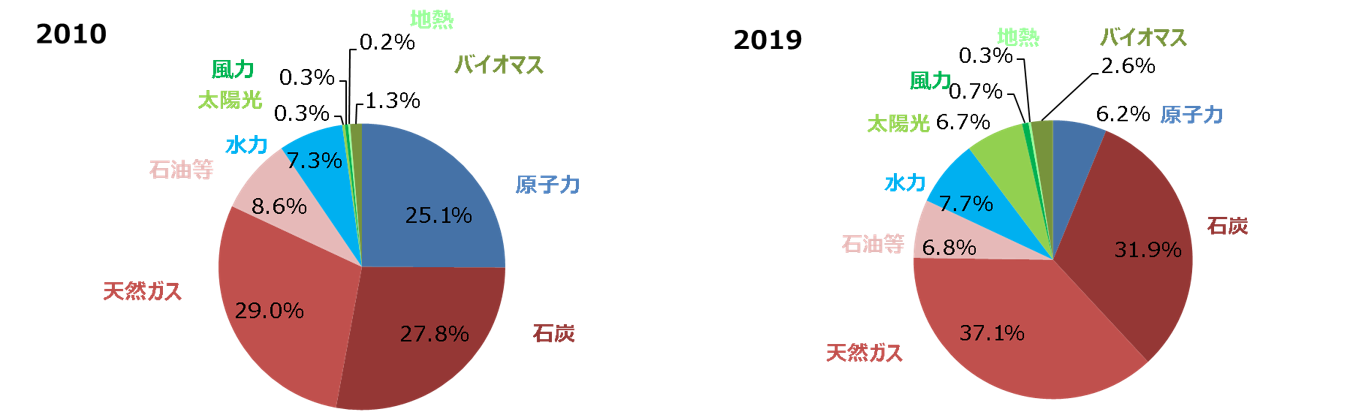

先ずは、福島第一原子力発電所の事故を経た、この10年の電源構成の変化と足元の状況を確認する。

【直近10年の電源構成の変化】

総合エネルギー統計(2019年度速報)より作成

5割以下を目指していた火力発電の比率が、原子力発電の離脱により再び75%超まで増加した。事故後、原子力(24時間稼働するベースロード電源)を代替する即戦力を石炭火力に求めるしかなかった。太陽光も懸命に導入し、世界第3位の設備容量5,700万KW(原発57基分)まで進捗したが、供給量(KWH)ベースでは7%に過ぎない。いかにも頼りない電源である。こうした足元の現実から、次なる目標をどうするか。

前稿で記したとおり、我々のエネルギー戦略の基本ターゲットは次の3つ。

Ⅰ 2050年にカーボンニュートラルを目指す。

Ⅱ 災害時にも盤石な安価安定供給を堅持する。特に、産業用電力については、

15円/kwh(+炭素価格)を上回らせない。炭素価格によるエネルギーコス

ト上昇は、国民全員で負担する。

Ⅲ 可能な限りエネルギーの自給が望ましいが、至らぬ点は、コスト優先で

資源国と戦略的連携。多元的資源外交を総力で展開する。

太陽や風力エネルギーへの過剰依存の挫折可能性、安価な水素の争奪戦、CCUS可能量などの不透明性から、2050年の電源構成を正確に見通すことは極めて難しい。再生可能エネルギー80%:原子力エネルギー20%と仮置きすることもできるが、CCSが一定のコストで実用化されれば火力発電の方が風力発電よりもはるかに競争力を持つことは間違いない。いずれにせよ火力発電を完全に放棄する絵姿など安定供給上あり得ない。再生可能エネルギー80%も、国民が停電時やグリッド代を含めたコストやリスクを本当に甘受できるのであれば一つの選択肢であるが、まず無理であろう。あるいは、ロシアとの間でガスや水素パイプラインで結び、中国、韓国、モンゴルと太陽光や原子力などの電力網をつなげるような壮大な構想も必要になるかもしれない。脱炭素だけを教条的に目標に掲げるのであれば、そうした選択肢を射程に入れざるを得ない。

詰まるところ、完璧なエネルギー源が存在しない以上、一つのエネルギーに過度に依存しないようなポートフォリオ、エネルギー源の多様化は必須なのである。

欧州の電力システムは、最早一国のオペレーションではない。2007年に自由化ラストランナーのフランスが発送電分離と電力自由化に踏み切ったEUにおいては、域内外の35か国42の電力システムオペレーター(TSO)が連携してENTSO-Eという組織を構成し、電力需給調整、周波数調整に当たっている。まさにエネルギー運命共同体であるが、彼らはそれを“Community in Danger ”とも称している。コスト競争力が圧倒的なフランスの原子力エネルギー、北欧から流れ込んでくる風力エネルギーをドイツやポーランドの火力発電を調整電源として機能させ、域内の周波数(欧州は60Hz)を調整している。ちなみにドイツの石炭火力比率は日本よりも高い。国内の脱原発方針を決めているドイツの電気事業連合会会長はこう言った。「将来ドイツも再び原子力エネルギーを必要とする可能性はある。その場合、ポーランドに立地してもらうかもしれない。」 ドイツは、確かに自国の稼働原子炉を徐々に減らしてはいるが、欧州内での原子力の必要性は認めている。

ここではとりあえず、島国一国市場としてのエネルギー需給を仮定する。2050年時点での国際情勢、技術革新や社会実装のレベルが十分に見通せない以上、複線的で多様性のあるポートフォリオで目標を仮置きするしかない。概ね以下の目標設定が軸となろう。

【2050年電源構成】

| 再生可能エネルギー発電(含 水力・地熱) | 50% |

| 原子力発電 | 20% |

| 水素・バイオ・合成燃料発電 | 10% |

| 火力発電(CCUSが前提) | 20% |

再生可能エネルギー目標が低すぎる、との強烈な批判が不可避であるが、これでもスタートダッシュに成功する前提であり、かなり背伸びをしている。欧州のようなメッシュ型、分散型送配電網の構築にかかるコストや日本における風力エネルギーの不適地性を計算すると、2050年時点でもこれが限界値である。蓄電・分散型電力供給網と電熱併給体制の整備が順調に進み、浮体式風力発電がメンテナンスコストを含めて低コスト化を実現し、10円/kwh以下の余剰電力で水素を大量に製造・貯留する体制が整い、あるいは国民が相当程度の電気料金の上昇を受容するのであれば、もっと行けるかもしれない。そうした嬉しい状況が見通せるようになれば、5年後、10年後の見直しの際に、再生可能エネルギー目標を上乗せすればよい。

そうなると、残り10年を切った2030年の電源構成目標は、あくまでその中間目標。前稿で指摘した通り、最初の5年間は、BAT(先端技術最大導入)シナリオを追求しつつ、既存原子力発電の再稼働、次世代原子力、CCUS、水素・アンモニア・バイオ・合成燃料などの開発と実用化、各々に必要なインフラの整備計画に目途をつける重要な時期である。そして、これから10年は、各地域社会が、エリアのエネルギーハブとして太陽光と蓄電池、ガスタービンやガスエンジンを配置し、地産地消のコジェネレーション、トリジェネレーションを、全国の業務施設、商業施設、住居施設などで競って実装することを慫慂する政策が必要となる。大規模集中電源が生み出す膨大なエネルギーロスを、分散型システムによる「熱」の徹底的な活用によってカバーする。気まぐれに変容し、循環するエネルギーの全てを余すことなく社会生活に活用する日本的やり方である。こうした実装が順調に進むことを想定し、2030年の電源目標は、以下のポートフォリオを目指してはどうか。

【2030年電源構成】

| 再生可能エネルギー発電(含 地熱・水力) | 30% (2019年度18%) |

| 原子力発電 | 20% ( 同 6%) |

|

火力発電(石炭からガスへのシフト) (水素、アンモニア混焼) (一部CCUS) |

50% ( 同 76%) |

脱炭素社会と競争力ある経済社会の実現のためには、最低でも20%程度は、どうしても原子力に頼らざるを得ない。もし原子力への国民の理解が得られず、日本が原子力の平和利用及び貯蔵されたプルトニウムの再利用を放棄し、分子レベルエネルギーから原子レベルエネルギーへの文明史的進歩の第一線(P5+J)から退場することを選択するのであれば、再生可能エネルギー比率を2030年で50%に、2050年で70%へと引き上げることになる。脆弱なエネルギーにこれほどまでに頼る構造は危険極まりない。原子力とどう再び向き合うのか。やはりここが本質になる。

3.10年前のこと

10年前の福島第一原子力発電所1~4号炉の事故は、それまでのエネルギー安全保障戦略を根底から覆した。過度の原子力依存に対する検証・見直しの時期がいずれ必ず来るとは予感していたが、ここまでの犠牲を払わなければ転換できなかったことは、政策担当者として慙愧に耐えなかった。東京電力のみならずエネルギー政策担当者全体の無謬性蓄積の果てであった。

中東イスラム諸国は、原子力の軍事利用を志向していない。ファトワー(イスラム法典)は、核兵器の製造・使用を許容しない。唯一の被爆国ながらひたすらに原子力の平和利用を追求する科学技術大国日本を尊敬し、手本とする。その中東の雄であるトルコとの原発協力協定交渉が大詰めを迎えたその時、3.11.は起こった。トルコの友人たちに、「もう交渉は終わりだ。こんな事故を起こす国を頼りにしてはいけない。」と別れを告げて、アンカラ空港を後にした。成田空港到着時には、既に3号炉が水素爆発を起こしたとの情報を得た。

全交流電源喪失、津波を想定しなかったために殆どが海側の地下に配備されていた非常用ディーゼル発電機の機能喪失(定期検査中とは言え、燃料は装荷されていた5号炉、6号炉が事故を起こさずに健全に留まったのは、たった一つだけ丘側の高所に配置されていた6号炉の非常用ディーゼル発電機の存在による)、計器類等を作動させる直流電源と配電盤の水浸し、高圧・低圧の区別無きままの電源車の調達と接続失敗、隔離時冷却系停止の認識の遅れと次なる対応の混迷、外部注水やベントに十分な装備及び実践マニュアルの欠如(限界的状況の中で現場としては最善を尽くしたが)、海水注入対応用のポンプやホースの不足と外部調達体制の不備、ベントの際に放射性物質の拡散を最小限に食い止めるフィルターの未配備(特に沸騰水型原子炉には死活的に重要)。そして、周辺住民への正確で迅速な情報提供の欠如と避難指示の混乱、自衛隊や消防隊の出動指示の遅れ。これら「想定外の連鎖」(実は全てが想定出来たこと)への対応が悉く機能せず、もしくは著しく遅延し、万事が悪い方に回転した。Severe accident managementとしては常識である、冷却系統機能不全の際の最初の8時間対応、全電源喪失が長引く事態における72時間以内の冷却・減圧・封じ込め機能の維持、炉心溶融の際の爆発防止critical taskの実践(ベント設備の不備があったことも後に検証された)は、スリーマイル事故やチェルノブイリ事故の検証として、世界の原子炉オペレーターに広く教訓として示されたにも拘わらず、少なくとも福島第一原子力発電所についてはそれが生かされていなかった。

事故の応急対応への参画、日本の農産品や工業製品に対する放射線被害のモニタリングと輸出品検査体制に関わる各国との交渉、風評被害対策を終えて、事故2か月後のGWから、これから日本は原発をどうすべきか、日本のエネルギー政策をどうすべきかについて、海外の原子力規制当局及びエネルギー当局との議論を開始した。(当時はエネルギー政策の担当外であったが。)米国、フランス、英国、欧州委員会、フィンランド、スウェーデン、ロシア。殆どが同一意見であった。

- 日本で最も古い原子炉の敗北である。主として竜巻と干ばつを外部事象として想定する米国型の設計思想を日本型に改良することなくそのまま導入した。他の発電所はともかく、少なくとも福島第一原子力発電については、東京電力は自らのものにできていなかった。

- 6つの全ての炉が非常用電源を丘側に一つずつ備えていれば、この事故は防げた。補助電源の十二分な多様性。あらゆる不備と混乱がその後の展開を悪化させたにせよ、事故を防げた必要条件はこの1点である。

- 設計ベースでの安全装備は安全性の一部に過ぎない。ⅰ確率論的に起こり得る外部事象とそれが引き起こす一連のあらゆる内部事象を想定した安全設計、ⅱ設計の前提を超える事故(全電源喪失)時においても十分な時間的裕度をもって冷却・減圧できるオペレーションの確保、ⅲ万が一の炉心溶融の際にも爆発を起こさないためのsafety critical taskの実践マニュアルの完備。この3つが一体となって安全性が確保できる。日本も直ちに全発電所を点検すべきである。

- 原子力は今後も様々な事象に直面するだろうが、すべて透明にし、地域の住民と対話を続けることが大切である。

- 日本のエネルギー政策は原発なしでは成り立たないであろう。福島第一原発事故を時間をかけて検証すれば、日本は必ず乗り越えられる。世界が期待している。必ず乗り越えてほしい。

こうした世界の評価と激励にも拘わらず、変わり果てた福島の現実、起きてしまったことの事態の大きさを目の当たりにするたびに脱原発・縮原発やむなしの心境へと駆り立てられる。しかし、ただ悲嘆に暮れて、あるいは怒りに満ちて、一気に脱原発に踏み切ったとしてもそれは何の解決にもならない。ひとたび原子力エネルギーを国家政策として選択した以上、世紀を超える課題として原子力と向き合い続けなければならないのだ。電力の低廉安定供給、プルトニウムの責任ある処理、使用済燃料の最終処分場の確保と管理。これら超長期に亘る課題からは逃れられない。やり遂げるしかない。

太陽光や風力はどんなに高価格でも最大限導入しよう。しかし十分なボリュームを入れるまでには時間がかかる。原子力発電に代替できる大規模電源の即戦力は当面は石炭火力しかない。地球温暖化対策と矛盾しようが、COPで毎年「化石賞」を受賞しようが、背に腹は代えられない。思いは巡り、苦渋の決断だった。

かくして出来上がったのが、足元の電源構成である。

4.日本は原子力とどう向き合うか

パリ協定上のpledge、すなわち2050年に温室効果ガス排出を80%削減する、との目標設定であれば、日本の原発政策は、既存の原発で厳しい審査を乗り越えた原子炉を着実に再稼働させ、徐々に縮小し、2060-2070年ごろには既存原発は役割を終え、しかるべき段階で、実用可能となった次世代炉や核融合炉に後進を託すとのシナリオで考えていた。勿論、使用済燃料の最終処分場の確保は大前提である。

しかし、2050年にカーボンニュートラルが目標となった以上は、日本はもう一度、

新たな緊張感の下、一段強い思いで原子力エネルギーと向き合い直さなければならない。2030年、2040年、2050年と、安全性が進化する軽水炉で少しずつリプレースしながら電源構成上20%程度を維持し、次世代原子炉、核融合炉へと繋いでいく必要があろう。原子力の平和安全利用を今度こそ自国の競争力の基盤とし、気候変動問題という全人類的問題に対し、日本として胸を張って貢献することが、今後のエネルギー政策のあるべき道であろう。

最近、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ「福島原発事故10年検証委員会」において、民間事故調最終報告書をとりまとめられた。事故時の自らの経験とその後の状況の進展に照らし、極めて共鳴できる、示唆に富む内容であり、心から敬意を表したい。

規制当局が事業者に宿題を出し、ひとたび事業者がクリアすると、それ以上の安全向上思考が停止する。新しい事象が生じても、それまでの「前提」を見直すことが出来ず、無謬性が生じ、安全神話に陥る。そうしたかつての規制文化は、新しい原子力規制庁の下で完全に払拭されたと見る。ただし、常に進化する安全性に関する国際的議論に積極的に参加し、規制当局は規制当局として、事業者は事業者として、世界の安全文化の進歩に体質を合わせていく努力はまだまだ道半ばのように見受けられる。規制当局がすべてをハードの安全性に落とし込み、要求や宿題を一方的に突きつけるのではなく、むしろ、あくまで事業者が主体性をもって設備と運転の総合的な安全性を体感し、様々な事象の発生を平常時から常に想像し、小さな事象も見逃さず、それが大事象に発展する可能性を議論し、その防護策を組織として解決する。必要なら一旦運転を停止することをも辞さない。そうした飽くなき安全性追求への気迫と想像力を事業者が持ち続けることが求められる。規制当局は、小さな不備を叱りつける「悪代官」ではなく、自ら想像力を発揮して安全性を追求する事業者の取り組みを称揚する存在であるべきだ。原子力に携わる者たちやその組織が、こうした安全文化を当然のものとして身につけてこそ、日本の原子力利用は進化できる。

もはや「想定外」は許されない。確率論的に想定しうるあらゆる外部事象及びその後の連鎖的事象に対して、兎にも角にも冷却機能を継続的に確保することができれば原子炉は制御できる。非常時の冷却機能の継続。これが原発の命である。Accident Managementのプロセスにおいて予定外の誤謬が幾重に生じたとしても、十分な時間的裕度の下で制圧に持っていける能力。これに自信が持てなければ、原子力発電所の再稼働は厳しい。福島第一原子力発電所の多数基同時被災を具に経験した感覚からすれば、たとえサイト内の全ての原子炉が安全審査をクリアした場合であっても、同時期に運転するのは2基以内とする。例えばそうしたルールを決めるのも地元住民を安心させる。

厳格な安全評価と事業者の能力・信頼性をクリアした原子炉のみを着実に再稼働させながら、20~30年かけて、安全性の進化した新型炉、そして次世代原子炉へと段階的にシフトしていく。その必要性と具体的なシナリオを誠実に国民に説明していくことが求められる。脱炭素社会実現のためには、この努力は避けて通れない。