地球温暖化に伴う長期の地上気温の上昇率(地球温暖化量)を正しく評価することは、簡単なようで難しい。気温観測では、観測環境のほか統計方法などが時代とともに度々変化してきたからだ。このことを背景に、気温観測における様々な誤差を適切に補正した日本唯一の地球温暖化量のデータセットKON2020が2020年7月に公開された注1)。

1. KON2020データセット

KON2020は、近藤純正東北大学名誉教授が気象庁の協力を得て開発した139年間(1881年から2019年)の日本全国34地点の地球温暖化量のデータセットである。気象庁では、いわゆる地上気温のデータが長期にわたって蓄積されている。100年あたりの気温上昇率は地域ごとに異なるが、日本の平均値では1.24 ℃/100年(1898-2019年、15地点)と推計されている注2)。このような年間0.01℃に満たない気温上昇量を評価するには、通常は無視される観測誤差や周辺環境の変化なども精密に評価しなければならない注3)。KON2020は、これらの影響が適切に補正された地球温暖化量の評価を目的とするデータセットであり、以下のリンクからエクセル形式で入手可能である。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/note/note20301.html

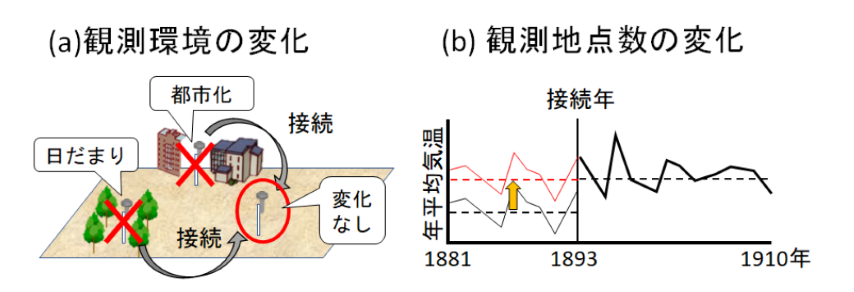

このデータセットには、種々の利用方法が考えられる。一例として、日本の地球温暖化量(年平均気温の偏差)の長期変化を図1に示す。この図では、最近の気温が観測値に一致するようにずらしてある。KON2020の100年あたりの気温上昇率の推計値は0.77 ℃/100年(1881-2019年、34地点)であり、上述した気象庁発表の6割程度となっている。比較のために、各種の補正を施していない気象庁発表のデータ(1898年以降観測を継続している気象観測所の中から、都市化による影響が小さく、特定の地域に偏らないように選定された15地点)注2)も示してある。両者を比べると、1990年頃より前の気温の偏差が補正により高いということがわかる。この違いが出てきた理由を次節以降で説明していく。

図1:1881年から2019年までの日本の各年の平均気温の基準値からの偏差。黒線: KON2020(1881-2019年、34地点)の線形回帰直線注1)、オレンジ線:気象庁発表値(1898-2019年、15地点)注2)。

2. 観測方法の変化

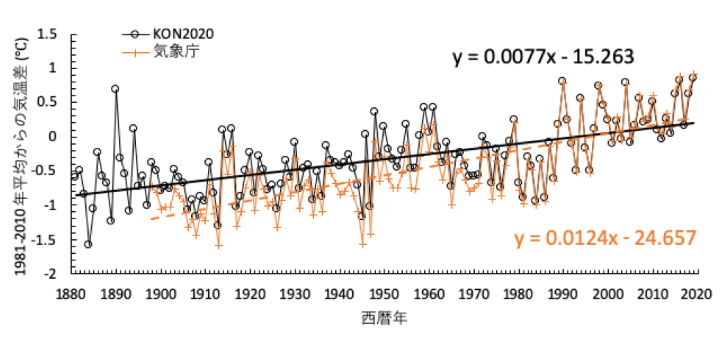

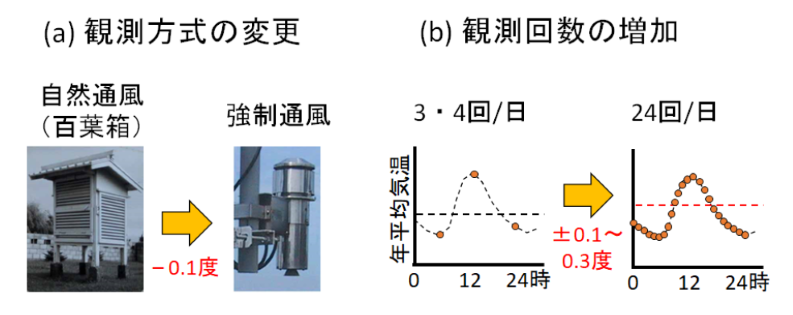

地球温暖化量の推計にとって重要な第一の点は、測器と測定方法と観測頻度が時代によって変化してきた影響を補正しなければならないことである。KON2020の元となるデータは、1881年から2019年までの気象庁が管理する気象官署の地上気温(高度1.5 m)の長期観測データである。このデータを地球温暖化のような気候変化の解析に使うためには観測手法が統一されている必要があるが、気象庁の観測方法は、観測技術の進展とともに1970年代を境に大きく変化してきた。1970年代以前には、日射避けの鎧戸(よろいど)付きの百葉箱の中に設置したガラス棒状の温度計を目視によって観測していた。最近では、電動ファン付きの通風筒(強制通風式)に白金抵抗温度計を入れた装置によって気温が観測されている(図2a)。両者の観測精度の違いを調べるために、百葉箱と通風筒による比較観測が1971-1985年に国内12地点で行われた。そのデータに基づき、KON2020では1970年代以前の年平均気温を0.1度低く補正している注4)。

また、同時期に観測回数が増加しており、年平均気温を算出するための日平均気温が変化している。日平均気温を求めるための現在の観測回数は毎正時24回であるが、それ以前には観測頻度が3・4・6・8回と観測所や時代により異なっていた。日平均気温の値は、観測回数に依存する(図2b)。KON2020では、特に影響が大きい3回観測(6, 14および22時)と4回観測(3, 9, 15および21時)のデータをそれぞれ-0.1-0.3度と0.1-0.2度の範囲で補正している注5)。

図2:(a) 1970年代以降の観測方式の変更注4)と(b) 観測回数の増加に伴う年平均気温の補正量注5)。

3. 日だまり効果

地球温暖化量を推計する上で第二の重要な点は、観測環境の変化を考慮しなければならないことである。KON2020では、前節の補正を施した年平均気温を用いて特定期間の気温上昇量を計算し、地球温暖化量を次のように計算している:

地球温暖化量 = 気温上昇量 -(日だまり効果昇温量 + 都市化による昇温量) (1)

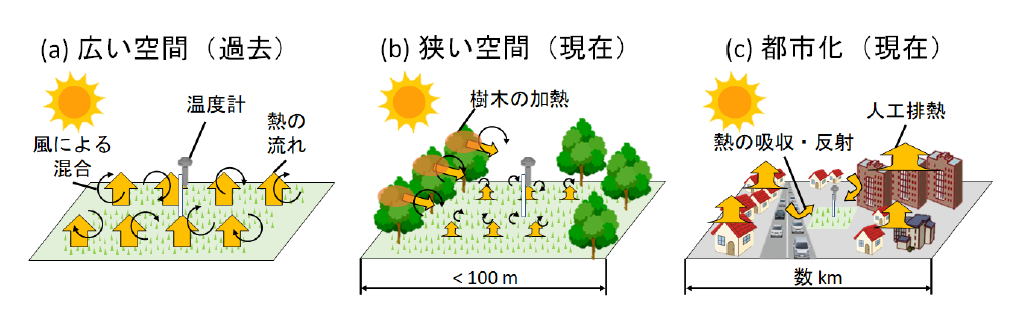

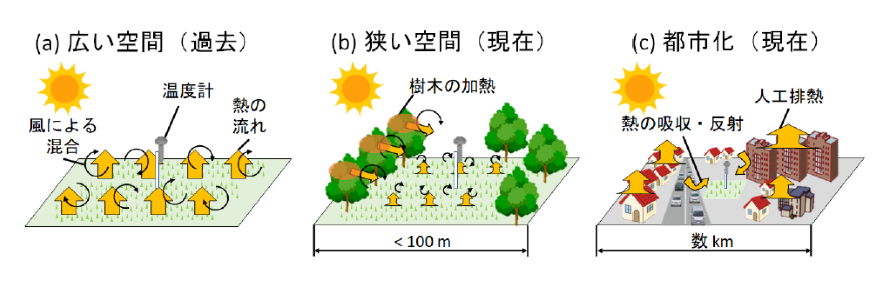

日だまり効果とは、観測環境の悪化により実際の気温が日中過大に、夜間過小になる現象である注6)。観測開始当初には、気温計を日あたりと風通しのよい開けた芝生地に設置し、その地域の代表する気温を観測していた(図3a)。しかし、時が経ち周辺に樹木や建物などの障害物できると風通しが悪くなり、地表面付近の熱の拡散が弱くなり、同時に太陽光を受けて高温になった樹木からの熱も加わり、日中は開けた場所(図3a)よりも気温が高く観測される(図3b)。夜間は逆に冷えやすくなり、気温は低く観測される。通常、日中の高温化の量は夜間の低温化の量よりも大きいため、一日単位でみると気温は高く観測される。この効果は地球温暖化量とは異なり、観測環境の局地的な変化による誤差であるため、式(1)のように差し引く必要がある。KON2020では、空間の広さの指標(障害物までの距離とその高さの比)を使って日だまり効果による昇温量を計算している注6)。

図3:(a)開けた観測場所と(b)ひだまり効果注7), 8)および(c)都市化による影響を受けた観測地点の模式図注9), 10)(近藤, 2010;2012)。渦や矢印の大きさは、それぞれ混合速度と熱輸送の大きさを表す。

4. 周辺の都市化による影響

時代とともに、観測地点周辺数kmの範囲にあった田畑や水田が住宅・都市ビルや舗装道路に変わることで(図3c)、緑地による気化熱(蒸発散量)の減少や人工排熱の増加、アスファルトやビル群による太陽光の吸収・反射などが影響して、気温の測定値が図2aの開けた観測場所よりも高温になる注9), 10)。この都市化による昇温(熱汚染)も地球温暖化量とは異なるため、式(1)のように差し引く必要がある。KON2020における各地点の都市化による昇温量は、2節・3節の補正を施して算出した年間の気温上昇量から、補正量がほぼゼロまたは小さかった観測地点の気温上昇量(バックグラウンド温暖化量注11))を差し引くことにより求めている。2000年時点の都市化による昇温量は、例えば、都道府県庁所在都市(34都市)の平均で1.0℃と推計されている注9)。

5. 不連続なデータの接続

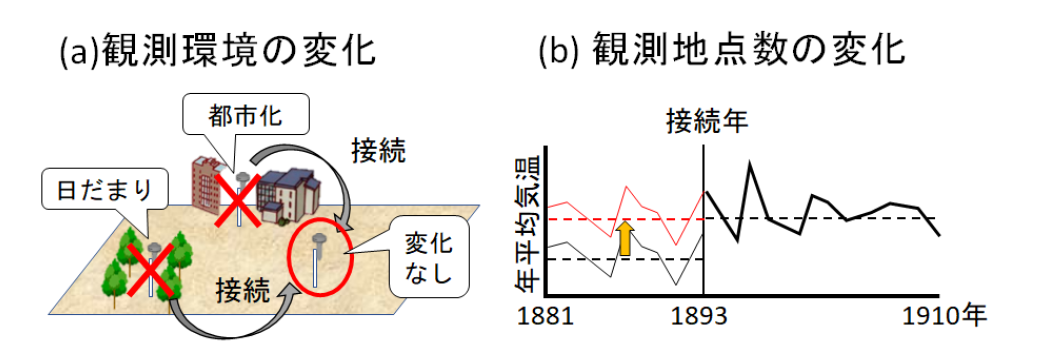

前節までの補正を行う過程で、時間とともに日だまり効果や都市化の影響(図3)が顕著になった場合には、それらの観測地点のデータは利用せずに、近隣の環境変化が少ない観測地点のデータに接続させる(図4a)注1)。同様に、観測地点数が少ない古い時代(1893年以前)の気温データも、地球温暖化量の長期トレンドを調べるためにそれ以降の気温と接続している(図4b)注10)。接続年前後の気温データは、それぞれの期間の年平均気温を計算し、その差をなくなるように接続年前のデータを例えば底上げするなどにより調整している(図4b)。これらの方法によって、図1に示した139年間の地球温暖化量の長期データセットが完成した。

- 注1)

- 近藤純正(2020)K203.日本の地球温暖化量、再評価2020

- 注2)

- 気象庁(2020)日本の年平均気温偏差の経年変化(1898-2019年)

- 注3)

- 近藤純正(2009)K45. 気温観測の補正と正しい地球温暖化量

- 注4)

- 近藤純正(2013)K23. 観測法変更による気温の不連続

- 注5)

- 近藤純正(2006)K20. 1日数回観測の平均と平均気温

- 注6)

- Sugawara, H., and Kondo, J. (2019) Microscale warming due to poor ventilation at surface observation stations, J. Atmos. Ocean. Technol., 36, 1237-1254.

- 注7)

- 近藤純正(2008a)K38. 気温の日だまり効果の補正(1)

- 注8)

- 近藤純正(2008b)K39. 気温の日だまり効果の補正(2)

- 注9)

- 近藤純正(2010)K48. 日本の都市における熱汚染量の経年変化

- 注10)

- 近藤純正(2012)日本の都市における熱汚染量の経年変化,気象研究ノート,224,25-56

- 注11)

- 近藤純正(2008c)K40. 基準34地点による日本の温暖化量