農業常識を疑う

前編で考えることが重要だと指摘した。ここでは、誰もが正しいと思っていることが果たしてそうなのか、考えてみよう。

TPP交渉など貿易の自由化交渉では、「日本は農場の規模が小さいのでアメリカとは競争できない、だから関税が必要だ」と主張される。

農家一戸当たりの農地面積は、日本を1とすると、アメリカ63、オーストラリア1,558なので、高い関税が必要だと言う。確かに、他の条件が同じであれば、規模が大きい方がコストは低い。しかし、規模だけが重要ではない。

(少しだけ考えて)視点をずらしてみよう。日本を落として、アメリカとオーストラリアだけで比較するのである。この主張が正しいのであれば、世界最大の農産物輸出国アメリカもオーストラリア(輸出国ランクで15位程度)の25分の1なので、競争できないことになるはずである。

この主張が間違っているのは、土地の肥沃度や気候・風土の違いを、無視しているからである。オーストラリアの農地面積は我が国の90倍もの4億ヘクタールだが、穀物や野菜などの作物を生産できるのは、わずか5千万ヘクタールに過ぎない。それ以外は草しか生えない肥沃度の低いやせた土地で、ここでは牛が放牧され、脂肪身の少ない牛肉がアメリカや日本などに輸出されてきた。これに対して、アメリカ中西部の肥沃なコーン・ベルト地帯では、トウモロコシや大豆が作られ、これを飼料として作られた脂肪身の多い牛肉は、日本などに輸出されている。また、オーストラリアの農地は痩せているので、小麦が作られるところでも単位面積当たりの収量はイギリスやフランスの4分の1に過ぎない。

さらに重要なのは品質の違いである。ワイン用ブドウに、カバルネ・ソービニオン、ピノ・ノワール、メルロー、シラーズなどの品種がある。しかし、同じ品種を栽培しても、できるワインは地域によってさらにはワイナリーによっても品質・価格に差が生じる。

米については、ジャポニカ米(短粒種)、インディカ米(長粒種)があり、アメリカではその中間の中粒種がカリフォルニアで生産されている。アメリカ・ロサンゼルスのスーパーでの米の価格は、長粒種を1とすると、中粒種1.5、カリフォルニア産短粒種3、日本産あきたこまち6、新潟コシヒカリ8となっている。どこで作ってもカローラはカローラだが、ワインと同様、同じ品種の米でも気候風土によって品質に差が出る。これが農業の面白いところである。香港では、同じコシヒカリでも日本産はカリフォルニア産の1.6倍、中国産の2.5倍の価格となっている(日本の国内でも同じである。コシヒカリでも新潟県魚沼産と一般産地では1.5倍以上の価格差がつく)。日本の米の品質は国際的にも高く評価されている。

農業界は長粒種のタイ米と比較して10倍の価格差があるので競争できないと言う。しかし、これはベンツと軽自動車の価格を比較して、値段が高いベンツは競争できないと言っているのと同じだ。もっとベンツのような日本米を世界中で売ればよいのに、農業界は日本米の国内価格を維持するために、その生産を減少しようとする。減反政策である。減反を止めれば、価格が下がってもっと国際競争力が出てくる。

規模が小さく競争力がないので関税が必要だという農業界の主張は、この百年以上全く変わらない。1904年気鋭の農政学者だった柳田國男は、この主張に対して「農事の改良」つまり、農業の効率化、生産性の向上によって、アメリカ農業に対抗すべきであり、関税を導入することは適当ではないと主張した。

農業振興のための方程式

所得や収益は、"売上高(価格×販売量)-コスト"である。したがって、所得を上げようとすれば、価格を上げるか、販売量を増やすか、コストを下げればよい。これはどの産業でも同じだ。

売上高とは需要と考えてもよい。日本農業の地理的優位性は、中国市場、その中でも富裕層が多い沿海部に近いことだ。九州を少し西に行けば上海である。

嗜好も国によって異なる。日本では大玉のリンゴが高く売れるが、リンゴをサンドイッチと一緒にカバンに入れてランチに食べる欧米では、小玉が好まれる。自然相手なので大玉も小玉も生産される。大玉は日本で、小玉は欧米で売れば、売上高を多くすることができる。

生産面での農業の特徴は、自然や生物が対象なので、作業が平準化しないことである。米作では田植えや稲刈りに作業が集中するので、それに合わせて人を雇うと労働コストが大きくなる。

しかし、これを克服する方法はいくつかある。一つは、米と野菜など、いくつかの農業を組み合わせる複合経営である。これへの取り組みが低いことは、逆に発展の可能性を示している。次に、日本が沖縄・九州から北海道まで南北に長く、南から北へいくにつれ作期がずれるという特徴を生かして、労働と機械を移動していく方法である。また、高低差を利用する方法もある。傾斜地の多い中山間地域は農業に不向きだと思われるかもしれないが、標高の低いところから高いところへ順番に作業すれば、2~3か月かけて田植えができる。同様に稲刈りも時間をかけて行えるので、冬場以外は水田で作業できる。冬場は加工やマーケティングをすればよい。この方法で、夫婦二人で20~30haの米農業を経営している例がある。

経済学者の中には、企業が農業を行うべきだと主張する人たちがいる。しかし、これまで参入した大企業のほとんどが失敗した。自然や生物を相手にする農業は、工業よりはるかに複雑だ。葉がしおれていないか、風向きはどうか、土の状態はどうか、多種多様な情報を基に、現場での瞬時かつ総合的な判断が必要となる。上司に決裁を仰ぐという企業の意思決定の方式は農業には妥当しない。農業と近いのは、工業ではなく同じように生物を扱う医療だ。現場で働く医師もいちいち上司に判断を仰いだりはしない。

アメリカでも98%は家族農業である。TPP交渉に反対する人は、アメリカの穀物商社のカーギルに日本農業が乗っ取られるという主張をしていた。しかし、カーギルは穀物の加工業のような畜産には進出しても、穀物生産は農家に任せている。できないことを知っているからだ。若い頃シカゴで穀物相場をするため、アメリカ中西部の農家を自分の足で調査した丹羽・伊藤忠元会長が、「株式会社は農業には向きません」と発言していたことを思い出す。

戦後農政の骨格

戦後の農地解放で、地主から農地を取り上げ小作人に安く売り渡した。所有権を与えられた小作人は自作農となった。終戦直後小作人解放を目的として農村に進出した社会主義・共産主義勢力は、農地解放が進んで小作人が小地主になり保守化すると、農村から撤退した。この事態を見たマッカーサーと池田勇人が、農村を共産主義からの防波堤とするため、農地解放の成果である自作農を維持することを目的として農林省に作らせたのが、農地法である。株式会社の場合、耕作は従業員、所有は株主となって農地法の自作農主義に反するから認められない。実家が農家ではない若い人がベンチャーの株式会社を作って出資金を募り、農地を取得して農業を行うことは、農地法上できない。

終戦直後凶作で大変な食糧難となった。闇値が高いので、農家は政府に売るよりも闇市場に米を売ってしまう。そうなると貧しい国民にも等しく食糧を供給(配給と言った)しようとする政府に米が集まらない。それでは困るので、農家から米を集荷させるため、戦前の統制団体を改組して作ったのが、今のJAと言われる農協である。酪農や果実にはJA以外に専門農協があるが、米にはJA以外に農協はない。JAは米の集荷のために作られた組織だったからである。農地解放で、均等な農家で構成される農村が出来上がった。これは一人一票主義(すべての組合員が同じ発言権を持つ)を組織原理とするJA農協によって組織され、保守政権を支えた。

日本経済が復興するにつれ、農業と工業の所得格差が拡大していった。1961年の農業基本法は、米作については規模拡大によるコストダウン、米作を止める農家については米から需要の伸びると考えられた果樹や畜産への転換(選択的拡大と言われた)によって、農業所得を増大させ、農工間の所得格差を是正しようとした。

しかし、実際の農政は、このやり方を採らなかった。1960年代、ほとんどの農家が米を作っていたため、農家所得向上を目的として、政府が農家から買い入れていた米の価格(生産者米価と言った)を上げたのである。農業基本法のように、農業の構造改革(規模拡大によるコストダウン)によって農家所得を向上させようとするのではなく、農家票を意識して簡単な方法をとった。しかし、米価が上がったので需要は減り生産は拡大し、政府に大量の過剰米が累積した。この処理に多額の財政負担を強いられた政府は、農家に補助金を出して減産させることで、事前に過剰米処理を行おうとした。こうして始まったのが、減反(正式には生産調整と言う)だ。

1995年食糧管理制度が廃止され、米の政府買い入れがなくなった今、減反が唯一の米価支持の方策となっている。他の農業と異なり、高米価で零細な農家が大量に滞留した。これらの農家の主たる収入源は兼業収入と年金収入である。農家全体でみると、多数の米農家の存在を反映して、2003年当時で農業所得に比べ兼業所得は4倍、年金収入は2倍である。これらの所得はJA農協の口座に預金され、JAバンクが預金量百兆円を超える日本第二位のメガバンクに発展することに貢献した。

米に限らず、日本農政の特徴は、財政支出(納税者負担)ではなく高い価格(消費者負担)によって農業を保護してきたことである。アメリカは60年前、EUも30年前から、価格支持から財政支出へ農政を転換している。国際価格よりも高い国内価格を維持するためには関税が必要となる。貿易自由化交渉で農業がいつも障害となるのはこのためである。しかし、不思議なことに、消費税については逆進性が問題とされたのに、逆進性の塊のような農産物の高価格・関税政策を維持することは国益とされる。

医療政策など通常の政策では、財政負担をすれば国民は安く財やサービスの提供を受けられる。ところが、米政策の場合は、農家に4千億円もの補助金を与えて減産させて、価格を大幅に引き上げるという政策を採っている。米農業について国民は、納税者として負担し、その上消費者としても負担している。

米農業再生の方策は?

減反政策による高米価政策によって、零細な農家が米産業に滞留し主業農家に農地は集まらず、規模拡大によるコストダウン、農業所得向上は阻まれた。トン当たりのコストは、1ヘクタール当たりの肥料、農薬、農機具などのコストAを1ヘクタール当たりの収量(単収という)Bで割ったものだ。規模が拡大するとAが減少する。

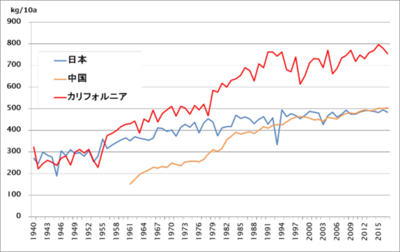

試験場の研究者が品種改良をして単収Bを上げればコストが下がる(単収が2倍ならコストは半分に低下)が、減反政策でこれはタブーとなった。今では飛行機で種まきしているカリフォルニアの単収は日本より4割も多い。60年前には日本の単収の半分しかなかった中国にも追い越された。

(図1)米の単収の各国比較

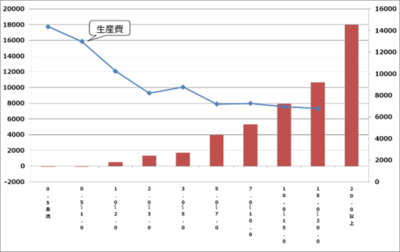

都府県の平均規模の1ヘクタール程度の農家の稲作所得はゼロであるが、20ヘクタール以上の規模の農家の所得は1500万円である。1ヘクタール規模の農家が20戸集まっても所得合計はゼロだが、これらの農地を一人の農家に集積すれば、1500万円の利益を得る。農地の出し手はこの中から地代として配分を受ける。これは地主として、農地、農道、水路などのインフラ整備を行うことの対価である。農業をする人、そのインフラを整備する地主という新しい農村像を作らなければ、農村は維持できなくなる。

(図2)米の生産費と所得の関係

具体的には、減反を廃止して米価を下げると、コストの高い零細な農家は農地を出してくる。財政から直接支払いを主業農家に交付すると、その地代負担能力が高まって農地は主業農家に集積する。規模拡大によるコストダウンで収益が上がるので、地主に対する地代も増加する。農村にいるすべての人が利益を得る。

一俵(60キログラム)当たり15千円の米価が減反廃止で瞬間的に8千円(生産量は8百万トン)に下がったとしても、商社が国内で買い付けて輸出に回すので、供給量が少なくなった国内の米価は、少なくともカリフォルニア米並みの価格(13千円)まで上昇する。翌年農家は13千円を前提にして生産するので12百万トン。さらに品種改良で単収が増えると15百万トンに生産は拡大する。輸出量は7.5百万トン、輸出額は1.5兆円。米だけで輸出目標を達成できる。

最後に

農業再生の方策を、米を中心に述べてきた。農業政策は国の政策が大きな割合を占めてきた。しかし、中国に「中央に政策があれば、地方には対策がある」という言葉があるように、皆さんが"考える"ことにより創意工夫を凝らせば、自治体農政を大きく発展させることができるはずである。一種のカルテルである減反は、本来維持することが難しいものである。兵庫県養父市のように特区制度を活用する途もある。

日本は1965年以降新産業都市の建設などで地方に工場を誘致し、都市と農村の所得格差を埋めてきた。しかし、製造業のシェアが低下し、サービス産業がGDPの大勢を占めるようになった今日、この過去に成功した政策はとれない。しかも、サービス産業には、生産と消費が同じ場所・時で行われるという特徴がある。サービス産業を振興しようとすると、人を集めてこなければならない。人を呼び込む観光もサービス産業の一つだ。しかし、すべての自治体に観光資源があるわけではない。鉄鋼業で繁栄したアメリカのピッツバーグは、鉄鋼業の衰退後、医療サービス機関の集積などで盛り返した。

どのようなサービス産業を振興するのか、あるいは他に地方再生の方策はないのか、自分自身で"考えて"誰も見つけられなかった"問題と答え"を見つけていただきたい。私はミシガン大学で教授から繰り返し言われた一つの言葉を忘れない。"Think!"